文芸コース

- 文芸コース 記事一覧

- 【文芸コース】小説の中の会話

2025年09月12日

【文芸コース】小説の中の会話

文芸コースの麻宮ゆり子です。今回は小説における会話についてお話しします。

小説は大きくわけて「描写、会話、説明」の三つで構成されています。ここでいう会話とは、かぎかっこやダッシュを用いて表現される「登場人物が発する言葉」を指します。

私が最初の新人賞を獲った頃、編集者から「会話の中で説明をしすぎないほうがいい」と指摘されたことがあります。理由は聞かなかったのですが、おそらく「会話は本来自然に交わされるもの」という前提があるからだと思います。たとえば登場人物AがBに向かって出来事を細かく説明しすぎると、その会話は「Bに話している」というより「読者に説明している」ように取られてしまいます。すると会話の目的自体がズレてしまい、物語の世界観まで損なわれてしまう可能性があります。読者はもちろんその不自然さに気づきますから、作品に没頭する感覚が途切れてしまうのです。

会話の主な目的

では次に、小説の中の会話にはどんな目的があるか述べていきます。

①人物を表現するため

方言や口癖、好む言い回しなどを取り入れることで、その人物の個性を自然に表現できます。

②知識や情報を伝えるため

質問と回答のかたちをとることで、登場人物と同時に読者も新しい情報を得ることができます。

③楽しませるため

「友達、同級生、同僚」といった仲間同士の軽妙でユーモアのあるやり取りは、読者もその一人になったような気持ちを感じさせます。

④人物の立場を表すため

「親子、先輩後輩、上司部下」などの上下関係を示し、社会的な位置づけを読者に対し暗示しています。

自然な会話と不自然な会話

③と④に関してはさらに詳しく見ていきます。

会話は自然な交流だけではなく、社会的な秩序を保つための「建前的な会話」も含みます。ここでは便宜的に、それを「不自然な会話」と呼ぶことにします。

A、対等な会話

③に該当します。

互いの興味・関心を共有する。ときには相手の事情に心を寄せて、怒ったり悲しい気持ちになったりといった共感を通し、一体感を生む会話です。対等な関係によって、不思議な癒しの力が働く「対話」と呼ばれるものも含まれます。相手を「ありのまま」に見ようとする人物を描くときに有効です。

B、上下関係のある会話

④に該当します。

年長者を敬う自然な会話もあれば、組織内で秩序を保つために交わされる建前的な会話もあります。ここには「NOが言えるか否か」という境界が存在し、それを無視して相手の「NO」を奪ってしまうとハラスメントに発展します。この場合、相手の声をねじ曲げた上で会話を強行するわけですから、会話はあっても「心は一人」。つまり孤独な人物を描く際に効果的です。

C、相手を見ていない会話(別名・会話にならない会話)

まさに不自然な会話ですが、実はこの社会でしばしば見かけることがあります。では、1つ例を出してみます。

そんな母の口癖は「幸せ」だった。

「真面目で働き者のお父さんと結婚できて、子宝にも恵まれて、いいお家で暮らせて、私は幸せ者だわ」

食事をしているときやテレビを観ているとき、よく母は、なんの脈絡もなく、そんなことを口にした。

(略)

母は時折、その「幸せ」の幕の中に子どものことも引き込んだ。

「純ちゃん、陽子、あなたたちはいいわね。こんな豊かな国の、こんなに豊かな時代に生まれて。アフリカの貧しい国では、あなたたちくらいの小さい子が飢えや病気で死んでいるんだから。毎日ご飯が食べられるってだけで幸せなのよ」

(略)

母は正しい。

あの子に比べたら、私はきっと幸せなんだ。

『絶叫』(葉真中顕著、光文社文庫、P35~36)

こちらは『絶叫』の主人公・陽子と母親の会話です。この母親は娘を見ているようで実は「世間」の方を向いており、陽子の心はまったく見ていません。

母親が繰り返し言う「幸せ」は世間一般の価値観でしかなく、おそらくこういった親は権威主義の社会(家庭)を必死に生き抜いてきたため、世間に「親」という権威を投影していると私は思っています。なぜそんなことが言えるかといえば、私自身も親と、こういった中身がない会話をしていた記憶があるからです。

陽子は母の言葉に違和感を抱きながらも、立場の弱さから受け流すことができません。このような会話は、親が子どもに社会通念を押しつける一例であり、子どもはその「世間(親)教」に洗脳されてしまいますから、受け入れているように見えながらも、深い部分では会話は成り立っていない。だからこそこのような「一方通行の会話」は、小説で使えば、家族関係に潜む社会的な病理を浮き彫りにできる表現と言えます。

楽しい学び方

小説の中の会話を自然に描くには、まず日常の会話を観察することが大切です。私は山手線や大阪環状線のような路線を利用し、乗客の会話をひたすら聞いた経験があります。また、小説を読むときに登場人物の会話を特に注目して読む、というのも効果的です。こうした身近な会話や作品の会話を観察し、工夫を重ねながら学んでいくことで、自然な会話が書けるようになると思いますので、ぜひお試しください。

文芸コース| 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

文芸コース

2025年08月20日

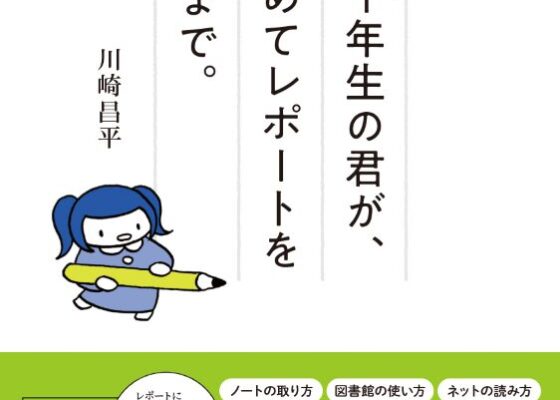

【文芸コース】レポートを「書く」コツは「読む」こと

皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。 今回は「レポートを書くのに苦労している」学生へのアドバイスをします。 まずは時間配分です。 目次書くことに2…

-

文芸コース

2025年07月16日

【文芸コース】フィクションは、基本的に何を書いてもいい──それなのに、なぜ私は自由に書けないのか?

文芸コースの麻宮ゆり子です。 今回は、フィクション(小説)を書く上で私が直面した “無意識の心理的抵抗” について、お話したいと思います。 まず、ノンフィクショ…

-

文芸コース

2025年06月13日

【文芸コース】「文学フリマ東京40」参加レポート

皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。 いつもいろいろな場面で「自分で本をつくりなさい。もう出版社だけが本を生み出す時代ではないのです。自分で表現し…