グラフィックデザインコース

- グラフィックデザインコース 記事一覧

- 【グラフィックデザインコース】 グラフィックデザインを知る ~基礎編~

2025年09月16日

【グラフィックデザインコース】 グラフィックデザインを知る ~基礎編~

こんにちは !

グラフィックデザインコース業務担当非常勤講師の福田です。

軽く自己紹介させていただきますと、私は本コースの卒業生で、現在は広告会社および制作会社にてアートディレクター兼デザイナーとして、企業のブランド構築に携わっています。

ご縁があり、本コースの業務担当非常勤講師として、学生の皆さんが充実した大学生活を送れるよう、「まなび」の側面から陰ながらサポートさせていただいています。

今回は、来年度のご入学を検討されている皆さまに向けて、前回のブログに引き続き、グラフィックデザインの「基礎編」として少しお話ししたいと思います。

前回の「入門編」では、「グラフィックデザインとは何か」「グラフィックデザインの重要性」「伝えるために意識すること」の 3 つの視点から、グラフィックデザインの概要に触れました。

今回はその続編として、もう少し踏み込んだ内容に進み、「伝わる」をテーマに意識してほしいポイントにフォーカスしながら、グラフィックデザインの基礎についてお話ししていきたいと思います。

「グラフィックデザイン」と聞くと、まず「かっこよくしたい」とか「おしゃれに見せたい」と思う方も多いと思います。もちろん、見た目の印象もデザインでは大切なポイントです。

でも実は、それ以上に大事なのが「情報をわかりやすく、きちんと伝えること」。

だからこそ、「何を」「誰に」「どうやって伝えるか」という設計をしっかり考えることが大切で、グラフィックデザインの基本となります。

たとえばチラシの場合、目を引くイラストや派手な色を使っても、伝えたい内容がごちゃごちゃしていては意味がありません。見る人の視線の流れを意識し、情報に優先順位をつけてレイアウトすることで、伝わるデザインに近づきます。

「情報を詰め込む」のではなく、必要な情報を整理することがポイントです。パッと見て、誰に向けて、何を伝えたいのかが伝わることが、良いデザインの基本です。

デザインの「伝わる」印象を大きく左右する要素のひとつとして、「フォント」と「色」があります。

どちらも、ただの飾りではなく、見る人の感覚に直接働きかける役割を持っています。

たとえば、子どもたちが集まるイベントのチラシに、堅い印象の明朝体や、赤と黒の強い配色を使ってしまうと、内容との雰囲気がちぐはぐになってしまい、伝えたい印象がうまく伝わらなくなることもあります。

デザイン初心者の方がまず意識したいのは、「統一感」と「読みやすさ」です。

フォントは多くても 2~3 種類までにおさえて、見出し(タイトル)・本文(読ませる)など役割を分けて使うとスッキリまとまります。

また、配色も極力おさえることで、全体にまとまりが生まれ、バランスの取れた印象になります。

まずテーマカラーをひとつ決めて、それに合う補助色を選ぶだけでも、グッとセンスのある配色に仕上がります。

グラフィックデザインを学びはじめたばかりの頃、誰もが一度は「オリジナリティを出さなきゃ」と思いがちです。でも実際は、最初からオリジナルにこだわるよりも、「デザインを見て、真似てみる」ことが、いちばんの近道だったりもします。

真似るといっても、まるごとコピーするのではなく、まずはプロが手がけたデザインをよく考察し、「なぜ魅力的に感じるのか?」「なぜ、この配色なのか?」「なぜ写真表現なのか?」、「なぜイラストで表現しているのか?」といった「なぜ?」を考えてみることから始めてみましょう。

今では、ネット上で気軽にデザインを検索したり、まとめサイトでたくさんの作品を見たりすることができる時代です。リサーチやアイデア探しにはとても便利ですが、私のおすすめは、日常の中にあるデザインに目を向けてみることです。

たとえば、気になるカフェのショップカードや、街なかのポスター。コンビニで売られているお弁当やお菓子のパッケージ、雑誌の見出し、文房具のラベルなど。普段は何気なく見過ごしてしまうようなものの中にも、じつはたくさんの「伝わるための工夫」が詰まっています。

「なんかいいな」と思ったデザインを見かけたら、写真に撮ったり、スマホにメモしたりしてストックしておきましょう。あとで見返して、自分なりにその要素を分析し、「このチラシ、読みやすいな」と思ったら、文字の大きさや行間、情報の配置などに注目してみましょう。

「このパッケージ、かわいいな」と思ったら、色の使い方やフォントの組み合わせに目を向けてみると自分なりの発見があると思います。

※お店での撮影はちゃんと許可を得てください。撮影 NG のお店もありますので気をつけましょう。

次のステップは、それを実際に真似して作ってみることです。

紙に描いてもいいですし、Illustrator などのツールを使って再現してみましょう。やってみると、「思ったより余白がないな」「このフォントだと印象が違う」といった発見があり、ただ眺めていたときとは違った学びが得られます。

最初は「これはパクリじゃないかな」と感じるかもしれませんが、模写は立派な学習方法でもあります。絵を学ぶときに「デッサン」から始めるように、デザインもまずは真似るところからスタートしてみることをおすすめします。

そこから少しずつ、自分の好きなテイストや得意な表現が見えてきて、自分らしいデザインへとつながっていきます。

本コースでは、グラフィックデザインの基礎からはじめ、デザインの思考から表現手法までを学べるようなカリキュラムとなっています。学びのなかで、わからないことがあっても総合窓口としてコンシェルジュ(質問フォーム)を設置しており、フォーム 相談が可能です。

また、学習でつまずかないよう、さまざまなサポート体制で問題をクリアにしていきます。

「オフィスアワー」「オープンゼミ」といったオンライン学習相談会(毎月数回定期的に開催)や airU コミュニティ(学内専用 SNS)による情報共有の場など、カリキュラムの学習以外でも大学生活を楽しみ安心して学べる環境を整えています。在校生も初心者の方からプロの方と幅広く、さまざまな視点で表現を楽しんで学びを深めています。

グラフィックデザインと向き合いたいと思っている方は、ぜひご入学を検討してみてください。

グラフィックデザインコース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

グラフィックデザインコース業務担当非常勤講師の福田です。

軽く自己紹介させていただきますと、私は本コースの卒業生で、現在は広告会社および制作会社にてアートディレクター兼デザイナーとして、企業のブランド構築に携わっています。

ご縁があり、本コースの業務担当非常勤講師として、学生の皆さんが充実した大学生活を送れるよう、「まなび」の側面から陰ながらサポートさせていただいています。

今回は、来年度のご入学を検討されている皆さまに向けて、前回のブログに引き続き、グラフィックデザインの「基礎編」として少しお話ししたいと思います。

前回の「入門編」では、「グラフィックデザインとは何か」「グラフィックデザインの重要性」「伝えるために意識すること」の 3 つの視点から、グラフィックデザインの概要に触れました。

【グラフィックデザインコース】グラフィックデザインを知る ~入門編~

今回はその続編として、もう少し踏み込んだ内容に進み、「伝わる」をテーマに意識してほしいポイントにフォーカスしながら、グラフィックデザインの基礎についてお話ししていきたいと思います。

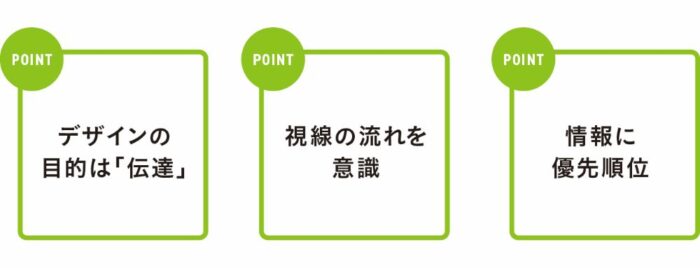

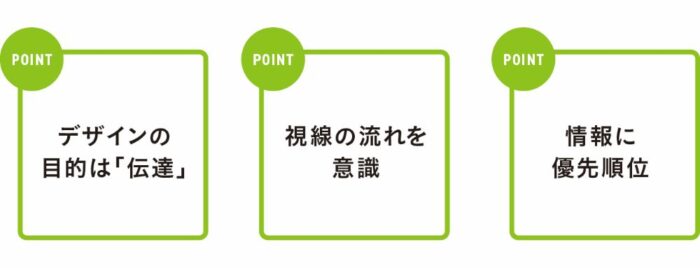

■伝わることを意識する

「グラフィックデザイン」と聞くと、まず「かっこよくしたい」とか「おしゃれに見せたい」と思う方も多いと思います。もちろん、見た目の印象もデザインでは大切なポイントです。

でも実は、それ以上に大事なのが「情報をわかりやすく、きちんと伝えること」。

だからこそ、「何を」「誰に」「どうやって伝えるか」という設計をしっかり考えることが大切で、グラフィックデザインの基本となります。

たとえばチラシの場合、目を引くイラストや派手な色を使っても、伝えたい内容がごちゃごちゃしていては意味がありません。見る人の視線の流れを意識し、情報に優先順位をつけてレイアウトすることで、伝わるデザインに近づきます。

「情報を詰め込む」のではなく、必要な情報を整理することがポイントです。パッと見て、誰に向けて、何を伝えたいのかが伝わることが、良いデザインの基本です。

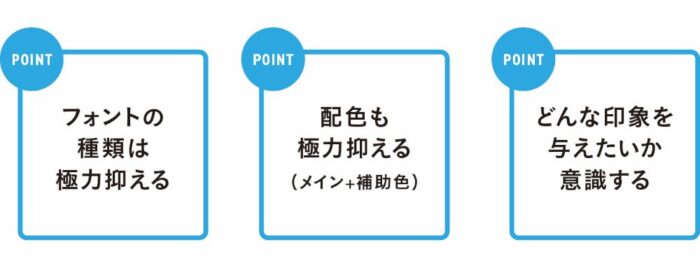

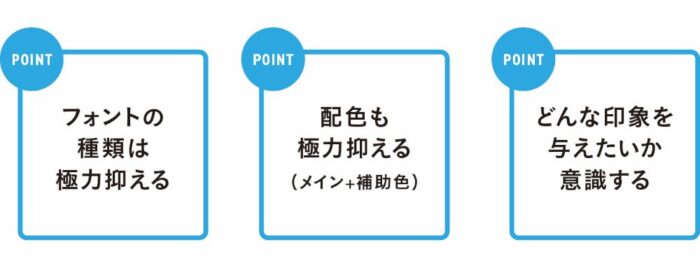

■フォントと配色が印象を決める

デザインの「伝わる」印象を大きく左右する要素のひとつとして、「フォント」と「色」があります。

どちらも、ただの飾りではなく、見る人の感覚に直接働きかける役割を持っています。

たとえば、子どもたちが集まるイベントのチラシに、堅い印象の明朝体や、赤と黒の強い配色を使ってしまうと、内容との雰囲気がちぐはぐになってしまい、伝えたい印象がうまく伝わらなくなることもあります。

デザイン初心者の方がまず意識したいのは、「統一感」と「読みやすさ」です。

フォントは多くても 2~3 種類までにおさえて、見出し(タイトル)・本文(読ませる)など役割を分けて使うとスッキリまとまります。

また、配色も極力おさえることで、全体にまとまりが生まれ、バランスの取れた印象になります。

まずテーマカラーをひとつ決めて、それに合う補助色を選ぶだけでも、グッとセンスのある配色に仕上がります。

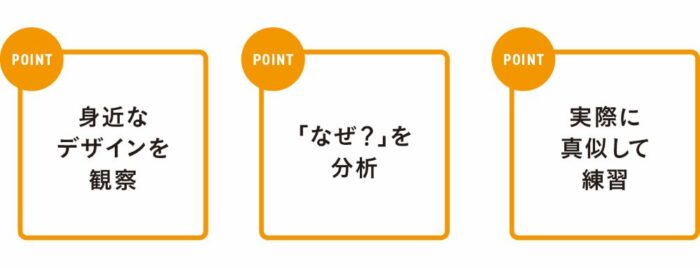

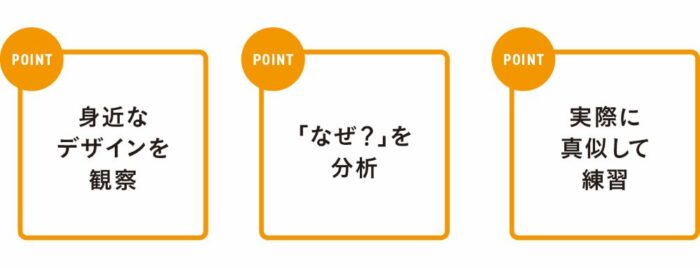

■デザインを真似ることから始める

グラフィックデザインを学びはじめたばかりの頃、誰もが一度は「オリジナリティを出さなきゃ」と思いがちです。でも実際は、最初からオリジナルにこだわるよりも、「デザインを見て、真似てみる」ことが、いちばんの近道だったりもします。

真似るといっても、まるごとコピーするのではなく、まずはプロが手がけたデザインをよく考察し、「なぜ魅力的に感じるのか?」「なぜ、この配色なのか?」「なぜ写真表現なのか?」、「なぜイラストで表現しているのか?」といった「なぜ?」を考えてみることから始めてみましょう。

今では、ネット上で気軽にデザインを検索したり、まとめサイトでたくさんの作品を見たりすることができる時代です。リサーチやアイデア探しにはとても便利ですが、私のおすすめは、日常の中にあるデザインに目を向けてみることです。

たとえば、気になるカフェのショップカードや、街なかのポスター。コンビニで売られているお弁当やお菓子のパッケージ、雑誌の見出し、文房具のラベルなど。普段は何気なく見過ごしてしまうようなものの中にも、じつはたくさんの「伝わるための工夫」が詰まっています。

「なんかいいな」と思ったデザインを見かけたら、写真に撮ったり、スマホにメモしたりしてストックしておきましょう。あとで見返して、自分なりにその要素を分析し、「このチラシ、読みやすいな」と思ったら、文字の大きさや行間、情報の配置などに注目してみましょう。

「このパッケージ、かわいいな」と思ったら、色の使い方やフォントの組み合わせに目を向けてみると自分なりの発見があると思います。

※お店での撮影はちゃんと許可を得てください。撮影 NG のお店もありますので気をつけましょう。

次のステップは、それを実際に真似して作ってみることです。

紙に描いてもいいですし、Illustrator などのツールを使って再現してみましょう。やってみると、「思ったより余白がないな」「このフォントだと印象が違う」といった発見があり、ただ眺めていたときとは違った学びが得られます。

最初は「これはパクリじゃないかな」と感じるかもしれませんが、模写は立派な学習方法でもあります。絵を学ぶときに「デッサン」から始めるように、デザインもまずは真似るところからスタートしてみることをおすすめします。

そこから少しずつ、自分の好きなテイストや得意な表現が見えてきて、自分らしいデザインへとつながっていきます。

■グラフィックデザインを「まなぶ」

本コースでは、グラフィックデザインの基礎からはじめ、デザインの思考から表現手法までを学べるようなカリキュラムとなっています。学びのなかで、わからないことがあっても総合窓口としてコンシェルジュ(質問フォーム)を設置しており、フォーム 相談が可能です。

また、学習でつまずかないよう、さまざまなサポート体制で問題をクリアにしていきます。

「オフィスアワー」「オープンゼミ」といったオンライン学習相談会(毎月数回定期的に開催)や airU コミュニティ(学内専用 SNS)による情報共有の場など、カリキュラムの学習以外でも大学生活を楽しみ安心して学べる環境を整えています。在校生も初心者の方からプロの方と幅広く、さまざまな視点で表現を楽しんで学びを深めています。

グラフィックデザインと向き合いたいと思っている方は、ぜひご入学を検討してみてください。

グラフィックデザインコース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

グラフィックデザインコース

2025年07月14日

【グラフィックデザインコース】発見!「隠れフォント職人」そもそもデザインって?

みなさん、はじめまして! 今年度よりグラフィックデザインコースの業務担当非常勤を務めることになりました、茶畑(ちゃばた)と申します。どうぞよろしくお願いいたしま…

-

グラフィックデザインコース

2025年06月17日

【グラフィックデザインコース】グラフィックだけじゃない。新カリキュラムで唯一のコーディングを学ぼう!

みなさん、こんにちは。業務担当非常勤講師の花田です。 新年度がスタートして、早いものでもう6月。 改めて自己紹介しますと、私は普段、ウェブ制作の仕事をしており、…

-

グラフィックデザインコース

2025年05月20日

【グラフィックデザインコース】グラフィックデザインを知る ~入門編~

こんにちは ! グラフィックデザインコース業務担当非常勤講師の福田です。 新年度になり私の blog 初投稿となりますので、軽く自己紹介したいと思います。 私は…