芸術学コース

- 芸術学コース 記事一覧

- 【芸術学コース】「山上復有山」この漢字、読めますか?

2025年09月17日

【芸術学コース】「山上復有山」この漢字、読めますか?

こんにちは、業務担当非常勤講師の齊木です。

今年の夏の東京では、例年以上の猛烈な暑さにもかかわらず、海外から来日した外国の方を多くみかけます。その中でも、ひときわ私の目を引いたのが、いわゆる「当て字Tシャツ」です。

「愛羅武勇」「夜露死苦」「呉爾羅」……ちょっと昔の不良モノなどにも使われていそうな字面で、こういうTシャツがあるんだなぁと、その時はただただ驚いたものでした。家に帰ってから、いつからこんな風に漢字で遊ぶようになったのかしら? と気になりました。

そこで、今回はやまとことばを漢字で表した最古の書物を入り口にして、漢字を使ったユニークな表記について、ご紹介したいと思います。

平安時代以降にひらがなができるまでは、日本は漢字のみで書物を記していました。

やまとことば──当時の日本語──を用いる日本人に対して、漢字は当時の中国で用いられていた文字です。漢字だけでことばを記すにあたっては、漢字の輸入先のルールに則った表記──漢文が用いられました。

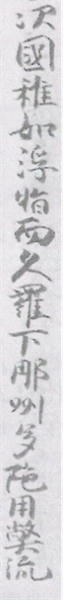

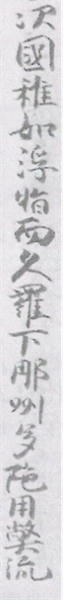

公的な文書はもちろん、720年に完成した『日本書紀』も、正格漢文で書かれました。しかし、713年に成立した『古事記』は、漢文を用いつつも、やまとことばを一字一音で表記したり、明らかな日本語順で文を書いたりといった、変体漢文を用いて書かれています。下の画像はその一例です。

これは、イザナキ・イザナミの二神によって国土生成がなされている時の表現で、まだ国土が小さく(若く)プカプカと浮いているような状態を表した一文です。

「次国稚如浮脂而久羅下那州多陀用弊流」とありますが、読めるでしょうか?

これを書き下し文にすると、「次に国稚(わか)く浮きし脂の如くして、くらげなすただよへる(時)」となります。ゴシック体のところは、まさに一字一音、当て字のような表記といえるでしょう。「クラゲ」は今でこそ、「海月」「水母」が当てられていますが、『古事記』が作られたころには、そうした用字はなかったのか、あるいは読み手に「くらげ」と確実に読ませたかったと推察されます。

これはあくまで一例で、『古事記』ではこうした一字一音表記などがふんだんに用いられています。

現在、『古事記』の編者として知られるのは太安万侶(おおのやすまろ)です。しかし、序文には、かつて「稗田阿礼(ひえだのあれ)」という人物が誦習(しょうしゅう)(註1)したものを、安万侶が撰録(せんろく)(註2)した、と記されています。

誦習していた、ということは、音声として伝えられていた、ということです。これを撰録、つまり文字で記録して残されたのが『古事記』なのです。

独自の文字を持たないままに、やまとことばの微妙なニュアンスや音などを伝えることが、想像以上に大変な作業だったであろうことは容易に想像できます。その時の苦労を、安万侶は序文で次のように記しています。書き下し文でご紹介します。

(上古においては、言葉もその意味も共に飾り気がなく、どのように文字に書き表したらよいか困難なことがある。漢字の訓だけを用いて書き表したものは、文辞が古意とぴったり合わず、漢字の音だけを用いて書き表したものは、文辞が長たらしくなる。)

この悩みの結果、『古事記』はある時は一字一音、ある時は日本語順の文、ある時は漢文、というように複雑な表記になったと考えられます。

ここまでご紹介した『古事記』はあくまで史書として書かれた書物です。大和王権国家が成立した由来を、神話の時代から推古天皇の時代まで、3巻構成で記したものとなっています。そこには当然、遊び心なんてキャッキャした文学人の楽しみは見られません。

そこで、次は『万葉集』の用字の分類のひとつ、戯書(ぎしょ)をご紹介します。

例を下に挙げますので、太字の箇所の読み方を想像しながら読んでみてください。

なお、あらかじめ一部書き下し文にしてあります。

1.やすみしし 我が大君 高照らす 我が日の御子の 馬並めて 御狩り立たせる

若薦を 狩路の小野に 十六こそば (三・二三九)

2.若草の 新手枕を まきそめて 夜をや隔てむ 二八十一あらなくに(一一・二五四二)

どうでしょうか、読めたでしょうか?

1の「十六」は、「しし」と読みます。狩りの対象となるイノシシやシカのことで、「獣」と書くこともあります。なんで「しし」? と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうです、「ししじゅうろく」、つまり九九の考え方から読み方が来ているわけです。洒落てますね。1が分かれば、2はお気づきでしょう。「二八十一」ですから、「にくく」と読みます。「くくはちじゅういち」ですから。他にも、「三五月」と書いて「もちづき」と読ませるものがあります。三五十五、十五夜は望月(満月)ということです。「望月」を「十五月」(一三・三三二四)と書いた例もあります。

はじめてこれを知った時は、奈良の時代に、もう九九の概念があったのか、と驚きました。まだまだ戯書はありますが、あと2つだけご紹介します。

3.見る毎に 恋はまされど 色に山上復有山ば 人知りぬべみ……(九・一七八七)

これは、先ほどの九九シリーズとはまた違ったタイプです。指示通り、紙に書いてみればわかりやすいでしょう。「山の上に復(ま)た山有り」ですから、「山」を書いて、その上に「山」を書くと……

見えましたか? そうです、「出」です。つまり3は「出ば」、「いでば」と読みます。「色に出でば」、心に思っている恋心などが顔色に出る、ということです。

最後に、最難関です。

4.たらちねの 母が飼ふ蚕の 繭隠り 馬聲蜂聲石花蜘蟵荒鹿 妹に逢はずして(一二・二九九一)

これは「いぶせくもあるか」と読み、「心が晴れないことだ」という意味です。

古くは馬の声を「い」と聞きなしていたと考えられています。蜂の声(=音)は「ぶ」、これは今と通じる音ですね。「石花」は甲殻類の動物の古名の「せ」、「蜘蟵」は「くも」(今は「蜘蛛」)、「荒」は「ある」、「鹿」は「か」です。

このように、『万葉集』には漢字を用いた言葉遊びがいくつか見られるのです。これは、もしかしたら、現代の当て字の文化とつながるところもあるのではないでしょうか。

見知らぬ海外の方のTシャツによって、上代まで思いをはせることとなりました。当て字を見た時、そういえば上代にもこんな用字があったなぁ、と思い起こしていただければ執筆者冥利に尽きるなぁ、と思いつつ、今回はこのあたりで筆をおきたいと思います。

※(註1) 誦習:よみならうこと。書物などを繰り返し読んで学ぶこと。また、読んでおぼえること (註2) 撰録:文章を述作して記述すること

出典 精選版 日本国語大辞典

※アイキャッチ画像 出典

元暦校本万葉集 巻九(古河本) 出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

芸術学コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

今年の夏の東京では、例年以上の猛烈な暑さにもかかわらず、海外から来日した外国の方を多くみかけます。その中でも、ひときわ私の目を引いたのが、いわゆる「当て字Tシャツ」です。

「愛羅武勇」「夜露死苦」「呉爾羅」……ちょっと昔の不良モノなどにも使われていそうな字面で、こういうTシャツがあるんだなぁと、その時はただただ驚いたものでした。家に帰ってから、いつからこんな風に漢字で遊ぶようになったのかしら? と気になりました。

そこで、今回はやまとことばを漢字で表した最古の書物を入り口にして、漢字を使ったユニークな表記について、ご紹介したいと思います。

元祖? やまとことばを漢字で書き記した書物『古事記』

平安時代以降にひらがなができるまでは、日本は漢字のみで書物を記していました。

やまとことば──当時の日本語──を用いる日本人に対して、漢字は当時の中国で用いられていた文字です。漢字だけでことばを記すにあたっては、漢字の輸入先のルールに則った表記──漢文が用いられました。

公的な文書はもちろん、720年に完成した『日本書紀』も、正格漢文で書かれました。しかし、713年に成立した『古事記』は、漢文を用いつつも、やまとことばを一字一音で表記したり、明らかな日本語順で文を書いたりといった、変体漢文を用いて書かれています。下の画像はその一例です。

真福寺本

古事記

これは、イザナキ・イザナミの二神によって国土生成がなされている時の表現で、まだ国土が小さく(若く)プカプカと浮いているような状態を表した一文です。

「次国稚如浮脂而久羅下那州多陀用弊流」とありますが、読めるでしょうか?

これを書き下し文にすると、「次に国稚(わか)く浮きし脂の如くして、くらげなすただよへる(時)」となります。ゴシック体のところは、まさに一字一音、当て字のような表記といえるでしょう。「クラゲ」は今でこそ、「海月」「水母」が当てられていますが、『古事記』が作られたころには、そうした用字はなかったのか、あるいは読み手に「くらげ」と確実に読ませたかったと推察されます。

これはあくまで一例で、『古事記』ではこうした一字一音表記などがふんだんに用いられています。

現在、『古事記』の編者として知られるのは太安万侶(おおのやすまろ)です。しかし、序文には、かつて「稗田阿礼(ひえだのあれ)」という人物が誦習(しょうしゅう)(註1)したものを、安万侶が撰録(せんろく)(註2)した、と記されています。

誦習していた、ということは、音声として伝えられていた、ということです。これを撰録、つまり文字で記録して残されたのが『古事記』なのです。

独自の文字を持たないままに、やまとことばの微妙なニュアンスや音などを伝えることが、想像以上に大変な作業だったであろうことは容易に想像できます。その時の苦労を、安万侶は序文で次のように記しています。書き下し文でご紹介します。

上古の時、言意並びに朴(すなほ)にして、文を敷き句を構ふること、字におきてすなはち難し。

已に訓によりて述べたるは、詞心に逮(およ)ばず、全く音をもちて連ねたるは、事の趣更に長し。

(倉野憲司校注『古事記』、岩波文庫。2016年)。

(上古においては、言葉もその意味も共に飾り気がなく、どのように文字に書き表したらよいか困難なことがある。漢字の訓だけを用いて書き表したものは、文辞が古意とぴったり合わず、漢字の音だけを用いて書き表したものは、文辞が長たらしくなる。)

この悩みの結果、『古事記』はある時は一字一音、ある時は日本語順の文、ある時は漢文、というように複雑な表記になったと考えられます。

漢字遊び 『万葉集』の戯書

ここまでご紹介した『古事記』はあくまで史書として書かれた書物です。大和王権国家が成立した由来を、神話の時代から推古天皇の時代まで、3巻構成で記したものとなっています。そこには当然、遊び心なんてキャッキャした文学人の楽しみは見られません。

そこで、次は『万葉集』の用字の分類のひとつ、戯書(ぎしょ)をご紹介します。

例を下に挙げますので、太字の箇所の読み方を想像しながら読んでみてください。

なお、あらかじめ一部書き下し文にしてあります。

1.やすみしし 我が大君 高照らす 我が日の御子の 馬並めて 御狩り立たせる

若薦を 狩路の小野に 十六こそば (三・二三九)

2.若草の 新手枕を まきそめて 夜をや隔てむ 二八十一あらなくに(一一・二五四二)

どうでしょうか、読めたでしょうか?

1の「十六」は、「しし」と読みます。狩りの対象となるイノシシやシカのことで、「獣」と書くこともあります。なんで「しし」? と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうです、「ししじゅうろく」、つまり九九の考え方から読み方が来ているわけです。洒落てますね。1が分かれば、2はお気づきでしょう。「二八十一」ですから、「にくく」と読みます。「くくはちじゅういち」ですから。他にも、「三五月」と書いて「もちづき」と読ませるものがあります。三五十五、十五夜は望月(満月)ということです。「望月」を「十五月」(一三・三三二四)と書いた例もあります。

はじめてこれを知った時は、奈良の時代に、もう九九の概念があったのか、と驚きました。まだまだ戯書はありますが、あと2つだけご紹介します。

3.見る毎に 恋はまされど 色に山上復有山ば 人知りぬべみ……(九・一七八七)

これは、先ほどの九九シリーズとはまた違ったタイプです。指示通り、紙に書いてみればわかりやすいでしょう。「山の上に復(ま)た山有り」ですから、「山」を書いて、その上に「山」を書くと……

山

山

見えましたか? そうです、「出」です。つまり3は「出ば」、「いでば」と読みます。「色に出でば」、心に思っている恋心などが顔色に出る、ということです。

最後に、最難関です。

4.たらちねの 母が飼ふ蚕の 繭隠り 馬聲蜂聲石花蜘蟵荒鹿 妹に逢はずして(一二・二九九一)

これは「いぶせくもあるか」と読み、「心が晴れないことだ」という意味です。

古くは馬の声を「い」と聞きなしていたと考えられています。蜂の声(=音)は「ぶ」、これは今と通じる音ですね。「石花」は甲殻類の動物の古名の「せ」、「蜘蟵」は「くも」(今は「蜘蛛」)、「荒」は「ある」、「鹿」は「か」です。

このように、『万葉集』には漢字を用いた言葉遊びがいくつか見られるのです。これは、もしかしたら、現代の当て字の文化とつながるところもあるのではないでしょうか。

見知らぬ海外の方のTシャツによって、上代まで思いをはせることとなりました。当て字を見た時、そういえば上代にもこんな用字があったなぁ、と思い起こしていただければ執筆者冥利に尽きるなぁ、と思いつつ、今回はこのあたりで筆をおきたいと思います。

※(註1) 誦習:よみならうこと。書物などを繰り返し読んで学ぶこと。また、読んでおぼえること (註2) 撰録:文章を述作して記述すること

出典 精選版 日本国語大辞典

※アイキャッチ画像 出典

元暦校本万葉集 巻九(古河本) 出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

芸術学コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

芸術学コース

2025年08月26日

【芸術学コース】土山湾工房をめぐる旅:シンガポール・上海取材ノート

こんにちは、業務担当非常勤講師の白石恵理です。今年の春先に、論文執筆に向けた取材のため、シンガポールと上海を旅しました。その背景となった物語を少しご紹介します。…

-

芸術学コース

2025年07月22日

【芸術学コース】「ゴッホ・インパクト―生成する情熱」@ポーラ美術館 〜日本人はゴッホがお好き?〜

みなさん、こんにちは。業務担当非常勤講師の松田佳子です。 梅雨明け前からすでに各地で30度を超える真夏日が続き、今年も猛暑となりそうです。 夏を代表する花である…

-

芸術学コース

2025年06月18日

【芸術学コース】人々に記憶される芸術――デューラーが残した後世への「仕掛け」

はじめまして。今年度から芸術学コースに着任いたしました、教員の三井麻央です。専門は西洋美術史で、とりわけ19世紀のドイツ美術をテーマに研究活動を行っています。―…