写真コース

- 写真コース 記事一覧

- 【写真コース】在学生卒業生の活躍9 2025年度-2 ギャラリー開設、出版レーベル設立、美術館及びギャラリーでの個展情報など

2025年09月30日

【写真コース】在学生卒業生の活躍9 2025年度-2 ギャラリー開設、出版レーベル設立、美術館及びギャラリーでの個展情報など

2019年度卒業生の山本美里さんの活動についてはこちらでも何回も取り上げて参りましたが、写真家として変わらぬ精力的な活動を続けておられます。

2019年度卒業生の山本美里さんの活動についてはこちらでも何回も取り上げて参りましたが、写真家として変わらぬ精力的な活動を続けておられます。 2008年に重い障害を持つご子息の瑞樹さんを授かり、医療的ケアが日常となった山本美里さん。瑞樹さんが特別支援学校に入学する際、万が一の急変に備えて、保護者が校内に付き添い待機することが求められました。しかし学校では、まるで「透明人間」のように気配を消して過ごすことを要求される日々。自分自身の存在が薄れていく葛藤を抱える中で、心の支えとなったのが写真でした。

2008年に重い障害を持つご子息の瑞樹さんを授かり、医療的ケアが日常となった山本美里さん。瑞樹さんが特別支援学校に入学する際、万が一の急変に備えて、保護者が校内に付き添い待機することが求められました。しかし学校では、まるで「透明人間」のように気配を消して過ごすことを要求される日々。自分自身の存在が薄れていく葛藤を抱える中で、心の支えとなったのが写真でした。卒業制作での発表の後、その時々の葛藤や想いを込めた写真集『透明人間 -Invisible Mom-』(タバブックス)は、2023年に出版され、全国で大きな反響と共感を呼びました。

現在、るんびにい美術館で開催されている展覧会「透明人間の『いま、ここに在るということ』」は、その後の山本さんご家族に起こった出来事や変化を写し出したものです。写真を通して、かつて透明人間であった山本さんの存在が、日々を重ねながら「いま、ここに在る」ということを伝えています。9月6日(土)にはギャラリートークも開催されました。

現在、るんびにい美術館で開催されている展覧会「透明人間の『いま、ここに在るということ』」は、その後の山本さんご家族に起こった出来事や変化を写し出したものです。写真を通して、かつて透明人間であった山本さんの存在が、日々を重ねながら「いま、ここに在る」ということを伝えています。9月6日(土)にはギャラリートークも開催されました。■山本美里写真展「透明人間の『いま、ここに在るということ』」

会期: 2025年5月16日(金)~10月4日(土)

会場: るんびにい美術館 ボーダレス・ギャラリー(花巻市星が丘1-21-29)

開館時間: 10:00~15:30

休館日: 毎週水・日曜日、毎月第4火曜日(夏季臨時休館日:8月12日火曜日)

入場料: 無料

主催: 社会福祉法人光林会 るんびにい美術館

問合せ: るんびにい美術館(TEL/0198-22-5057、FAX/0198-29-5058)

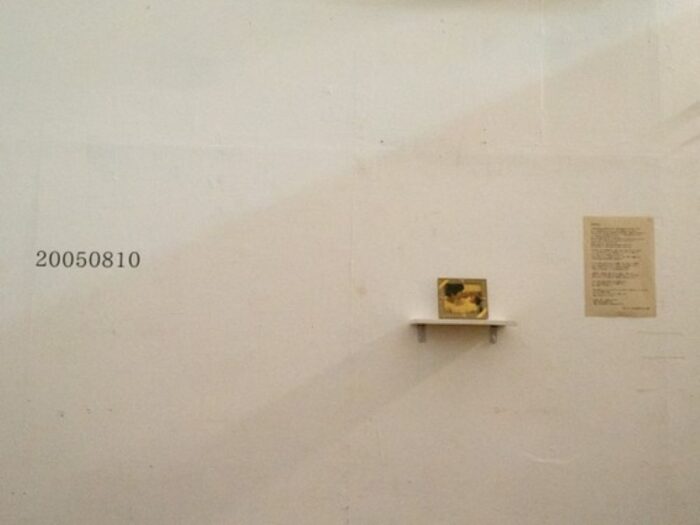

るんびにい美術館での展示風景

山本さんは、2025年5月24日から6月8日まで大阪府豊中市の「galerie SPUR」で個展「Bloom Bloom Bloom」を開催されました。galerie SPURは同じく2019年度卒業生の高林直澄さんが主宰するギャラリーです。

「Bloom Bloom Bloom」

子どもの頃から花が咲いているのを眺めるのが好きだった。嬉しかった日も、悲しかった日も、嫌なことがあった日もどんな時でもいつも彼らは私の近くにいた。特に何をしてくれるわけではないけれど、ただそこにいるだけでいい。植物は私にとってずっと癒しの存在であり続けている。

2008年に出産した子どもには重度の障害があった。彼のケアに追われ息苦しさを抱えながら暮らしていた時も、彼の障害が受け入れられず沸々としていた時も植物はいつも私を癒してくれた。庭に植物を植え育て始めたのは、障害のある息子のケアで外出もままならない生活でも、身近に彼らの存在を感じたかったからだ。私たちがどんな状況にあっても我関せずと季節は当たり前に巡り、植物はその時々の姿を見せてくれる。

息子も植物と同じように言葉を持たない。それでも彼が微笑むと私は満たされた気持ちになる。いつからか彼に対して、私はただ純粋に「そのままでいい」と思うようになった。彼もまたただそこにいるだけで、私にとっては大きな癒しだ。

そんな思いから植物と障害のある人たちを組み合わせたら、そこには癒しの花園が広がっているのではないかと考えこの作品の制作を始めた。

galerie SPURでの展示風景

山本さんは、写真展の開催に加えて、各地での講演、寄稿、掲載など多岐にわたる活動をされています。先に紹介したものの他には

●展覧会

「透明人間 -Invisible Mom-」

会期:2025年4月4日(金)から30日(水)

会場:未来屋書店高崎店・無印良品イオンモール高崎店 展示スペース

未来屋書店高崎店・無印良品イオンモール高崎店 展示スペースでの展示風景

●寄稿

『仕事文脈26』(タバブックス)「私から私たちへ」2025年5月23日発売

●掲載

・『くらしと教育をつなぐ We 257号』インタビュー記事

「私はここにいるよ ー写真集『透明人間』の問いかけたもの、その後」

・『福祉をたずねるクリエイティブマガジン「こここ」』(マガジンハウス)

・『福祉をたずねるクリエイティブマガジン「こここ」』(マガジンハウス)「医療的ケア児の母の「透明人間」の記録。山本美里さんの写真展〈るんびにい美術館〉で10月4日まで開催」

https://co-coco.jp/news/invisiblemom/

●講演

2025年6月15日(日) 佐賀バルーンミュージアム(主催:佐賀県医療的ケア児者家族会 SAGA x CONNECT)

講演中の山本さん(佐賀バルーンミュージアム)

今後の予定

●写真展

「透明人間 -Invisible Mom-」

会期:2025年10月16日(木)から19日(日)

会場:わかばダイバーシティースペースWakka(わっか)/横浜市

- 10月18日(土)にはトークイベント「今だから話したいこと」も開催されます。

https://www.npowakabadai.com/活動紹介/わかばダイバーシティスペースwakka-わっか/

●展示と講演

2025年9月20日(土)講演:13時〜15時、展示:12時半〜18時。

『透明人間』になった私たちのお話」(主催:自立生活センターほにゃら)

会場:つくば市役所コミュニティー棟(茨城県つくば市)https://peraichi.com/landing_pages/view/honyara/

●講演

2025年9月28日(日)14時〜15時半に講演者として登壇(作品展示なし)。

「ケアラー?なんけそれ?大変やけどそれだけやないっちゃ!芸術祭」(富山県南砺市)https://www.instagram.com/carerartfes/p/DNBtTnuzj1c/

山本さんは、障がいのある子どもの母親として、また一人の表現者として、多岐にわたる活動を通して、社会に大切なメッセージを届け続けています。彼女の活動は、私たちが何を学び、どう社会と関わっていくべきかを考えるきっかけを与えてくれます。

山本さんは、障がいのある子どもの母親として、また一人の表現者として、多岐にわたる活動を通して、社会に大切なメッセージを届け続けています。彼女の活動は、私たちが何を学び、どう社会と関わっていくべきかを考えるきっかけを与えてくれます。

るんびにい美術館での展示風景

※山本瑞樹さんは2025年3月にご逝去されました。謹んで哀悼の意を表します。

WHITEHOUSE 「ナオ ナカムラ」での展示風景

2016年度卒業生の榎本八千代さんは、ご自身の深い喪失体験と向き合い、その想いを写真という表現方法を通じて作品に昇華されています。

榎本さんは、2005年8月10日に当時4歳だった最愛の息子さんを保育事故で亡くされました。深い喪失感を抱えたまま約8年を過ごした後、46歳で写真コースに入学。そこで写真家の石内都氏の作品に出会い、自らが写真というメディアを選択した意味を見出します。

榎本さんは、2005年8月10日に当時4歳だった最愛の息子さんを保育事故で亡くされました。深い喪失感を抱えたまま約8年を過ごした後、46歳で写真コースに入学。そこで写真家の石内都氏の作品に出会い、自らが写真というメディアを選択した意味を見出します。 そして、約10年間箱に封印していた息子さんの遺品や、生きていた痕跡と向き合い、本作品『20050810』を制作されました。この作品は「喪失と解放」をテーマにしており、涙で滲むファインダーを覗き、震える手でシャッターを切る作業は、榎本さんの人生と遺品を解き放つ作業であり、心の「手当て」であると感じたといいます。

そして、約10年間箱に封印していた息子さんの遺品や、生きていた痕跡と向き合い、本作品『20050810』を制作されました。この作品は「喪失と解放」をテーマにしており、涙で滲むファインダーを覗き、震える手でシャッターを切る作業は、榎本さんの人生と遺品を解き放つ作業であり、心の「手当て」であると感じたといいます。 東京のWHITEHOUSE 「ナオ ナカムラ」で行われた個展『20050810』では、2017年の初個展でプリントされた当時の姿のまま再展示・再構成され、繰り返し展示を共にしてきたことによる色褪せや傷みも、作品の一部として愛おしい「喪失と解放」の痕跡となっています。

東京のWHITEHOUSE 「ナオ ナカムラ」で行われた個展『20050810』では、2017年の初個展でプリントされた当時の姿のまま再展示・再構成され、繰り返し展示を共にしてきたことによる色褪せや傷みも、作品の一部として愛おしい「喪失と解放」の痕跡となっています。 ■個展『20050810』

■個展『20050810』会期: 2025年8月1日(金)から8月11日(月・祝)

会場: WHITEHOUSE 「ナオ ナカムラ」

http://naonakamura.blogspot.jp/

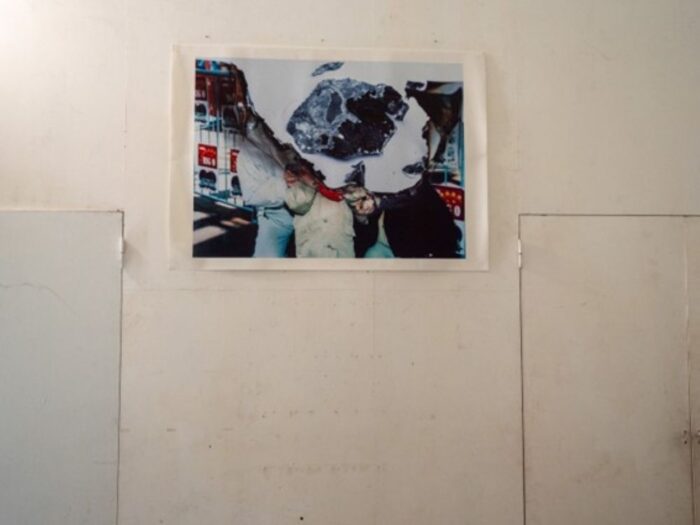

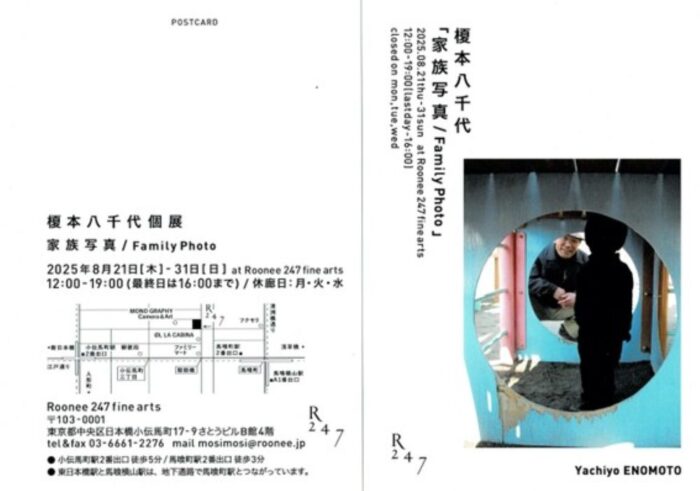

続く、2025年8月21日(木)から8月31日(日)にはこちらも東京のRoonee 247 fine artsにて家族写真をキーワードにした新作『家族写真/Family Photo』を発表されました。Roonee 247 fine artsは東京外苑キャンパスでのスクーリングを担当されている篠原俊之先生が主宰するギャラリーです。

続く、2025年8月21日(木)から8月31日(日)にはこちらも東京のRoonee 247 fine artsにて家族写真をキーワードにした新作『家族写真/Family Photo』を発表されました。Roonee 247 fine artsは東京外苑キャンパスでのスクーリングを担当されている篠原俊之先生が主宰するギャラリーです。https://www.roonee.jp/exhibition/room1/20250718161104

Roonee 247 fine artsでの展示風景

榎本さんは、この作品について、以下のように述べています。

家族写真からその姿が消えたとしたら、その人は存在してなかった事になるのだろうか?と疑問を持ちました。記憶が時間と共に薄れていく中で、写真が記憶を繋ぎ止めておける唯一の手段だとしたら、写真からその存在が消える事により、これらの「家族写真」の存在意味は自分にとって、どう変化していくのか確認してみたいと考えたからです。写真には「黒い穴」が開いてます。彼の姿はありません。彼はその穴から落ちてしまいました。そしてそこから彼の「思い出」や「記憶」も私の記憶から抜け落ちていくような気もしますし、それを防ぐために私の記憶が総動員して補填してる気もします。そしてこの穴はどこへ繋がっていくのか興味があります。

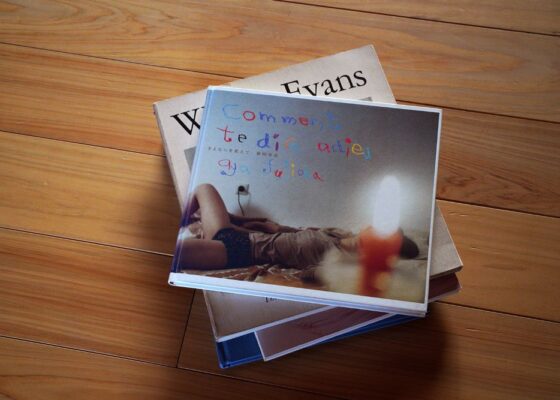

この展覧会に合わせて、榎本さんがこれまで手がけてきた全作品「20050810」「明晰夢」「家族写真」の全てのイメージを収録した図録が作成されました。巻末には小林美香さんによるエッセイも収録されており、現在も通販で購入可能です。

この展覧会に合わせて、榎本さんがこれまで手がけてきた全作品「20050810」「明晰夢」「家族写真」の全てのイメージを収録した図録が作成されました。巻末には小林美香さんによるエッセイも収録されており、現在も通販で購入可能です。https://roonee-museum-shop.square.site/product/-family-photo-/Z2OUDITVUAITAAJ3TUMMD464?cs=true&cst=custom

また、会期中の8月22日には、筆者とのギャラリートークも開催されました。

また、会期中の8月22日には、筆者とのギャラリートークも開催されました。 なお3件の展評が公開されています。こちらもご一読ください。

なお3件の展評が公開されています。こちらもご一読ください。Photo & Culture, Tokyo 沖本尚志

https://photoandculture-tokyo.com/contents.php?i=5882

雑誌「写真」 飯島モトハ

https://note.com/shashinmagazine/n/ncac98124e8cf

Photo &Culture, Tokyo John Sypal ジョン・サイパル

https://photoandculture-tokyo.com/contents.php?i=5887

2020年度卒業生の下村仁志さんは、2025年3月に京都府北部の舞鶴市にギャラリー「Gallery koko」をオープンしました。

2020年度卒業生の下村仁志さんは、2025年3月に京都府北部の舞鶴市にギャラリー「Gallery koko」をオープンしました。「koko(=此処)から始まる、kokoに集う、kokoで観る、kokoで喜ぶ、kokoで楽しむ。」というコンセプトのもと、京都府北部の作家が作品を発表できる場所を提供したいという下村さんの思いから開設されました。

オープンから約半年が経ち、現在は下村さんの入学同期生をはじめ、地元・舞鶴在住や出身の作家たちの作品も展示されています。

これまでに、本校の卒業生たちが「Gallery koko」で個展を開催しました。

■フォトハンター(廣井貞敏さん)(2024年度卒)個展「山に恋して」

フォトハンター(廣井貞敏さん)(2024年度卒)個展「山に恋して」展示風景

■新井博之さん(2020年度卒) 個展「東京ウソラマチ」

新井博之さん(2020年度卒) 個展「東京ウソラマチ」展示風景

■松生尚子さん(2023年度卒) 個展「時空にとけゆく」

松生尚子さん(2023年度卒) 個展「時空にとけゆく」展示風景

■工藤寛之さん(2020年度卒) 個展「どこにも行けないどこかーundefined後方残置」

工藤寛之さん(2020年度卒) 個展「どこにも行けないどこかーundefined後方残置」展示風景

下村さんのギャラリー開設と、そこで活躍する卒業生たちの活動は、在学中に培った知識や技術、交友関係を地域社会に還元していく素晴らしい事例と言えるでしょう。

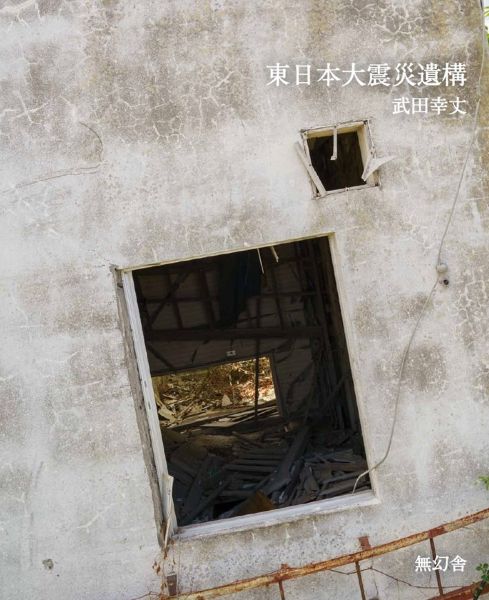

武田幸丈写真集『東日本大震災遺構』表紙

2024年度卒業生の武田幸丈さんは、山形県にある株式会社武田印刷の代表を務められています。在学中に設立した出版社「無幻舎」を武田印刷内の出版部門として運営し、写真表現を支える仕組みづくりにも力を入れておられます。

株式会社武田印刷 https://takedapc.com/

武田さんは、自身の写真集『東日本大震災遺構』を刊行するために、在学2年目に出版レーベル無幻舎を立ち上げました。この写真集は、岩手・宮城・福島に点在する震災遺構を訪ね歩き、校舎や庁舎、住宅など、かつて人々が暮らしていた空間が、津波や地震によってその役割を突然失った様子が丹念に捉えられています。震災から十数年を経た今、遺構を見つめ直すことで、震災を思い起こし、未来への教訓として受け継いでいくことを目指し162ページのオールカラー仕様でまとめられた一冊です。

無幻舎 https://mugensha.blue/

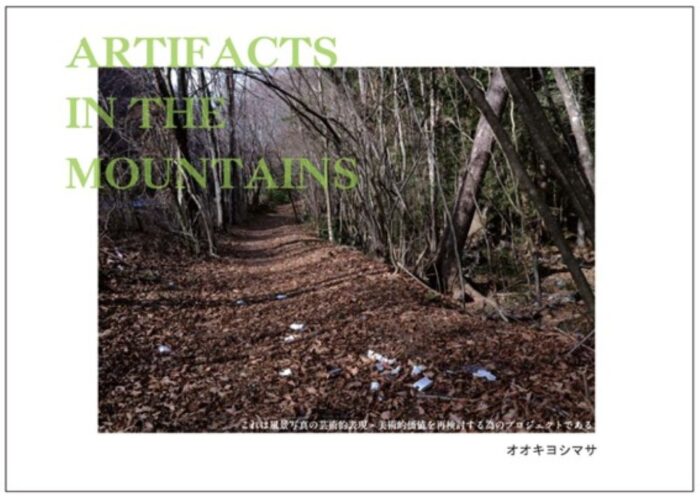

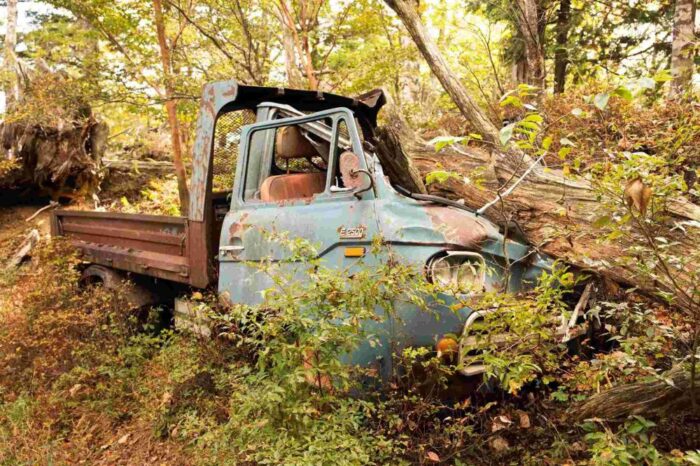

オオキヨシマサ『Artifacts in the mountains』表紙

無幻舎では武田さん自身の作品以外の写真集の刊行も行われています。

2024年度卒業生のオオキヨシマサさんの写真集『Artifacts in the mountains』(2025年4月15日発売、A5横型・オールカラー、54ページ)は、40年にわたり山を歩いてきた著者が、自然の中に紛れ込む人工物に注目。風景に同化しながらも異物としての存在感を放つ人工物を通し、環境への問いを投げかける作品です。

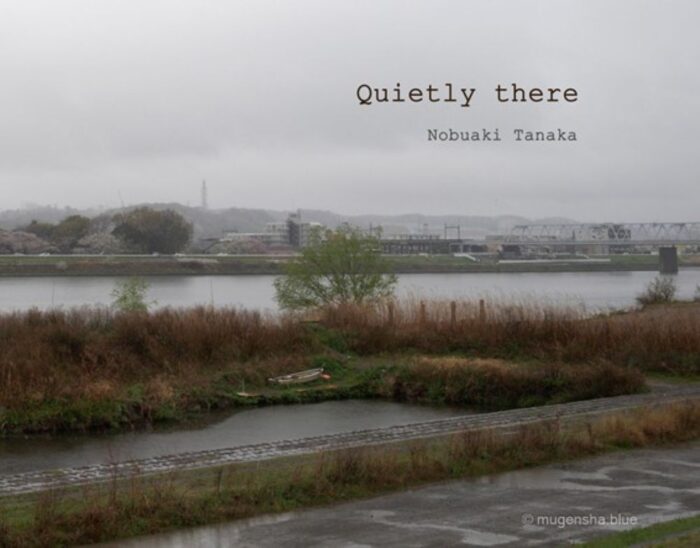

田中伸顕『Quietly there』表紙

また、同じく2024年度卒業生の田中伸顕さんの『Quietly there』(2025年3月15日発売、A4変形、オールカラー、56ページ)は、東京郊外の風景を静かに写し取り、人口減少社会における都市と郊外の現在地を示す写真集です。静けさに包まれながらも確かに「今ここにある」風景を記録しています。大木さんも田中さんも卒業制作の作品をベースにした写真集です。

いずれも少部数・オンデマンド印刷で制作し、作家の視点を尊重した写真集です。「在学中には想像もしなかったことですが、同期や友人から出版を依頼してもらえることを大変嬉しく思っている。」と武田さんは述べておられます。

写真集は、Amazonや楽天ブックスといったオンライン書店でも広く取り扱われています。

Amazon https://x.gd/HUNMq

楽天ブックス https://a.r10.to/h5Z5yD

武田さんは写真家の活動を多角的にサポートする体制も整えておられます。大判インクジェットによる写真用紙(ピクトリコなど)への出力、ゲーターフォームによる裏打ち加工、展示用ゲタの取り付けなど、写真集の制作から展示準備まで一貫して支援しています。今後はさらに対応できるバリエーションを増やしていく予定で、武田さんの写真表現と印刷技術の両方に携わる経験を活かし、写真家が作品を確かな形に仕上げ、多くの人に届けられるよう、その実現を後押ししていきたいと考えておられます。

詳細はこちら(会員ページ) https://takedapc.com/?page_id=240

パスワード:kyoto2024

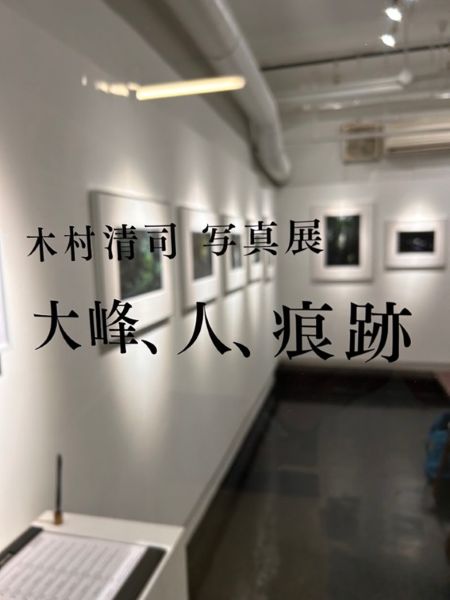

同じく2024年度卒業生の木村清司さんは、大阪の写真ギャラリーsolarisにて個展「大峰、人、痕跡」(2025年8月12日~17日)を開催されました。ギャラリーsolarisはスクーリングをご担当の橋本大和先生が主宰されているギャラリーです。

同じく2024年度卒業生の木村清司さんは、大阪の写真ギャラリーsolarisにて個展「大峰、人、痕跡」(2025年8月12日~17日)を開催されました。ギャラリーsolarisはスクーリングをご担当の橋本大和先生が主宰されているギャラリーです。 木村さんは、奈良県南部に広がる吉野・大峰エリアをフィールドとして、山中に残る人々の痕跡を作品化し発表しました。展覧会には自然写真に興味を持つ方々だけでなく、登山愛好家の方や天川・紀州に所縁のある方たちも多数来場されたとのことでした。一般的に発表される自然写真とは異なる視点が、興味を持たれたようです。補足テキストとしての資料も配布され、撮影地の生活・文化・歴史・経済などの背景なども親しみやすい文章で紹介されており、多面的な解釈の余地についても好評だったそうです。

木村さんは、奈良県南部に広がる吉野・大峰エリアをフィールドとして、山中に残る人々の痕跡を作品化し発表しました。展覧会には自然写真に興味を持つ方々だけでなく、登山愛好家の方や天川・紀州に所縁のある方たちも多数来場されたとのことでした。一般的に発表される自然写真とは異なる視点が、興味を持たれたようです。補足テキストとしての資料も配布され、撮影地の生活・文化・歴史・経済などの背景なども親しみやすい文章で紹介されており、多面的な解釈の余地についても好評だったそうです。 展示作品としては、この大峰山のエリアを中心に飛鳥時代から続く奥崖道や高度経済成長期後の林業飯場倒壊跡、レジャー施設跡、宗教的仏像などの対象物を、等しく光を放つものとして視線を向けています。

展示作品としては、この大峰山のエリアを中心に飛鳥時代から続く奥崖道や高度経済成長期後の林業飯場倒壊跡、レジャー施設跡、宗教的仏像などの対象物を、等しく光を放つものとして視線を向けています。 「人は自らが見たい対象だけを見ようとするし、写真はそれを静的に具現化します。しかし写真の持つ客観性は、その背景に私たちが見落としがちな意味を掬い取る動的側面も併せ持っています。芸術的かつ記録的主観性を、客観性にさらすことで逆説的に浮かび上がらせる実験を試みています。」と木村さんは語っておられます。

「人は自らが見たい対象だけを見ようとするし、写真はそれを静的に具現化します。しかし写真の持つ客観性は、その背景に私たちが見落としがちな意味を掬い取る動的側面も併せ持っています。芸術的かつ記録的主観性を、客観性にさらすことで逆説的に浮かび上がらせる実験を試みています。」と木村さんは語っておられます。

現在、木村さんはフォトクラブ大峰という山岳写真グループに所属しており、2025年10月10日から16日にかけて富士フォトサロン大阪にて開催されるグループ展にて作品発表をする予定だそうです。

現在、木村さんはフォトクラブ大峰という山岳写真グループに所属しており、2025年10月10日から16日にかけて富士フォトサロン大阪にて開催されるグループ展にて作品発表をする予定だそうです。https://www.fujifilm.co.jp/photosalon/osaka/

今後の作家活動としては、自分の目線が見ようとする主観の背景にあるものを作品化しようと模索されています。自然に限定せず人物や人と人との関係性、現象などにもその視点を持つ試みを拡大する予定だと伺いました。

木村さんの日々の活動記録については、以下をご覧ください。https://www.facebook.com/kiyoshi.kimura.106

ギャラリーsolarisでは木村さんに続き、同じく2024年度卒業生の永野博子さんも個展を開催されました。

ギャラリーsolarisでは木村さんに続き、同じく2024年度卒業生の永野博子さんも個展を開催されました。 ■HIROKO NAGANO 写真展 「確かにそこにあった光」

■HIROKO NAGANO 写真展 「確かにそこにあった光」2025年8月19日(火)〜8月24日(日)

https://solaris-g.com/portfolio_page/250819/

永野さんによるステートメント

私は自然豊かな春日山原始林をフィールドに撮影を続けています。

この森は、西暦841年に仁明天皇が禁伐・禁猟令を出してから、1,000年以上にわたって守られてきました。

太古の原始林の姿を残すこの森の樹々は背が高く、私のいる所にまであまり光が届かないため、そこにはいろんな光が差し込んできます。

森にこぼれる光と影は、自然とともにそこに育む生物の営みを浮かび上がらせます。何度も足を運ぶうち、季節や時間によっても変化するその光景を写真で捉えたいと思うようになりました。

次に見た瞬間にはもうないかもしれない光、しかしそれは確かにそこにあった光です。そのかけがえのない一瞬に、私は森の生命力と豊かさを感じるのです。

今後の予定

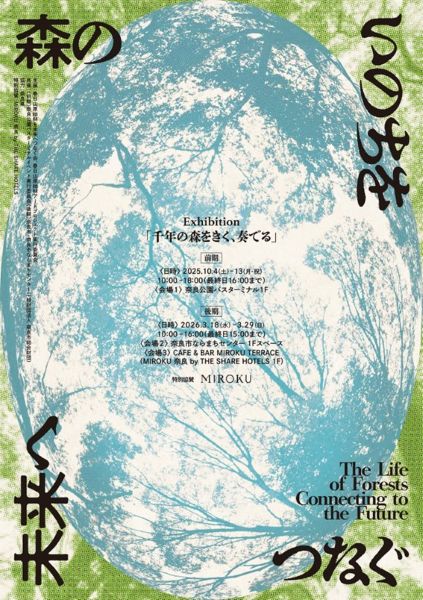

今後の予定●春日山原始林アートプロジェクト2025「千年の森をきく、奏でる」後期

〈日時〉 2026.3.18(水)~3.29(日)10:00 ~16:00 (最終日15:00まで)

〈会場2 〉奈良市ならまちセンター 1Fスペース

永野さんはnoteにて、写真と日々の暮らしについての記事を発信しています。ぜひこちらもご覧ください。

永野さんはnoteにて、写真と日々の暮らしについての記事を発信しています。ぜひこちらもご覧ください。https://note.com/nahi03

こちらも同じく2024年度卒業生の蒲生幸代さんも、卒業制作で取り組んだ作品をきっかけに、活発な活動を展開されています。

こちらも同じく2024年度卒業生の蒲生幸代さんも、卒業制作で取り組んだ作品をきっかけに、活発な活動を展開されています。■個展「INZAI MY INDEX」写真展

・「JR成田線沿線+α編」

会期:6月28日~7月11日

会場:印西市文化ホール

・「北総鉄道沿線編」

会期:8月9日~17日

会場:北総鉄道千葉ニュータウン中央駅構内

「INZAI MY INDEX」ステートメント

生まれ故郷でも、青春を過ごした街でもない印西市は、たまたま住むことになった思い入れもない場所だった。

しかし、コロナ渦で遠出もできず印西市を散歩するしかない中、住んでいるのに印西市を知らないのはもったいないのではと思い、印西市を巡り私の気になるINZAIをテーマに撮影を始めた。

ニュータウンに旧宿場町、里山といろいろな顔を持つINZAIは思いのほか興味を惹かれる街であり、2021年から2024年に撮影した写真を卒業制作「INZAI MY INDEX」としてまとめた。

作品を見た市民からは、「同じように住んでいるのに知らない、気が付かない場所がある」「よく知る場所も写真にすると見方が変わる」といったコメントが寄せられたそうです。

また、蒲生さんは2024年卒業の4人(田中伸顕さん、ヤマオカヒロコさん、YUI TAKATSUさん、蒲生さん)によるグループ展「都市への視線」にも出品しました。卒業制作で同じように街を撮る同期に声をかけて実現した、同窓会のような展覧会だったそうです。このグループ展は8月16日から24日まで、ギャラリーSpace Jingで開催されました。

また、蒲生さんは2024年卒業の4人(田中伸顕さん、ヤマオカヒロコさん、YUI TAKATSUさん、蒲生さん)によるグループ展「都市への視線」にも出品しました。卒業制作で同じように街を撮る同期に声をかけて実現した、同窓会のような展覧会だったそうです。このグループ展は8月16日から24日まで、ギャラリーSpace Jingで開催されました。今後の予定として、過去に制作した写真集「Waking in Hong Kong」をベースに、近年の作品を追加した個展を1年後を目安に開催する予定だそうです。

いかがでしたでしょうか。卒業生や教員が主宰するギャラリーや出版社での発表活動が盛んな様子が今回も見てとれたことと思います。入学後の出会いと交流によるチャンスが生まれ、継続的な活動に繋がっているのも、写真コースの大きな特徴であり魅力です。また東京や大阪といった都市部のみならず、地方での活動や貢献も目立っているかと思います。

そんな中、美術科の卒業生と教員がともに出品する展覧会が9月と10月に京都と横浜で開催されます。

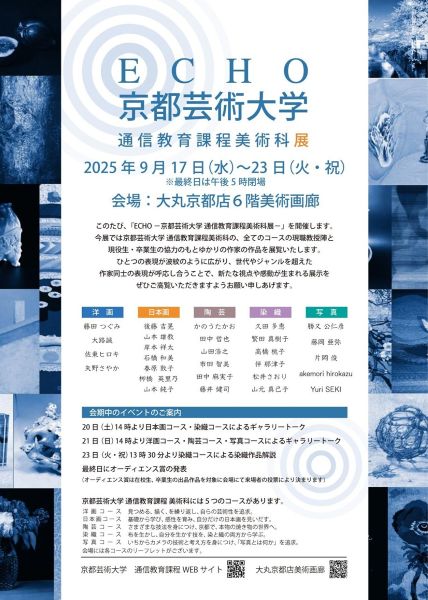

■「ECHO 京都芸術大学通信教育課程美術科展」

■「ECHO 京都芸術大学通信教育課程美術科展」会期:2025年9月17日(水)〜23日(火・祝)

会場:大丸京都店 6階 美術画廊

ギャラリートーク:9月20日土曜日14:00〜 日本画コース、染織コース

9月21日日曜日14:00〜 写真コース、陶芸コース、洋画コース

https://www.daimaru.co.jp/kyoto/topics/art_information.html

■「WAVES 京都芸術大学通信教育課程美術科展」

会期:2025年10月28日(火)〜11月3日(月・祝)

会場:そごう横浜店 6階 美術画廊

https://www.sogo-seibu.jp/yokohama/topics/page/art-gallery-schedule.html

写真コースからは教員は私の他に藤岡亜弥先生、片岡俊先生、卒業生からは積有里さん(2023年度卒業生、現在大学院「写真/映像コース」在学中)、明森弘和さん(2024年度卒業生)が出品します。ぜひ、ご覧ください。

まだまだここに紹介することができない多くの卒業生、在校生が、個展やグループ展や出版活動にて作品を発表したり、展覧会のキュレーションやコンペの審査員に指名されたり、ギャラリーの運営と企画をしたり、イベントへの登壇やワークショップの開催などをしています。今後もそんな卒業生、在校生の活躍をお届けしていきます。

他にも活躍する先輩多数。写真コースの卒業生インタビューは以下に

https://www.kyoto-art.ac.jp/t/course/photo/?_ga=2.251434950.1778354707.1617178840-1378375267.1408769619&_gac=1.254429946.1617601289.CjwKCAjwx6WDBhBQEiwA_dP8raqQtZkQxKUhxjrjmFXFMTaS1EHOrFyEEujTKjfIoktVQhiEH5w9lhoCtjIQAvD_BwE

在学生卒業生も投稿している公開のFacebook グループはこちら。https://www.facebook.com/groups/376701939181733/

写真コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

写真コース

2025年08月29日

【写真コース】写真集の話「とじていた本を開く」

皆さんこんにちは。通信写真コースの片岡俊です。雨も少なく肌を焦がすような日差しが続いていますが、お元気にされていますでしょうか? 本日は個人的に夏の恒例のように…

-

写真コース

2025年07月25日

【写真コース】東川町国際写真フェスティバルのご紹介

みなさん、こんにちは。 4月から写真コースに着任しました藤岡亜弥です。 いまだに写真ってなんだろうと悩んだり焦ったりの毎日ですが、講師として新しく学ぶことも多く…

-

写真コース

2025年06月28日

【写真コース】「見せる環境」から考える——写真制作の土台を築く「デジタル基礎」授業レポート(外苑キャンパスより)

こんにちは。外苑キャンパスで業務担当非常勤講師をしております寺田健人です。 東京では梅雨の名残を感じる空模様が続いていますが、時折のぞく陽射しに夏の気配も少しず…