写真コース

- 写真コース 記事一覧

- 【写真コース】写真集の話「とじていた本を開く」

2025年08月29日

【写真コース】写真集の話「とじていた本を開く」

皆さんこんにちは。通信写真コースの片岡俊です。雨も少なく肌を焦がすような日差しが続いていますが、お元気にされていますでしょうか? 本日は個人的に夏の恒例のように取り上げたい「本」についてのお話です。

写真集や本を購入されたのはいつですか? 私は日頃から書店を見かけると立ち寄ったり、自宅近所で行われる古書市の情報など、新しい本に出会う機会がないかと常々集めながら生活をしています。最近も訪れた古書市で3冊ほど図録を購入するか悩み、人生で初めてではないかという「買わない」という判断を行いました。

なぜか。「買いすぎている」からです。その古書市は8月末ごろまで続きます。末ごろに再び古書市の書棚を見ようと思っています。もしもまだ書棚に収まっていれば、その時に答えを出そうと思っています。

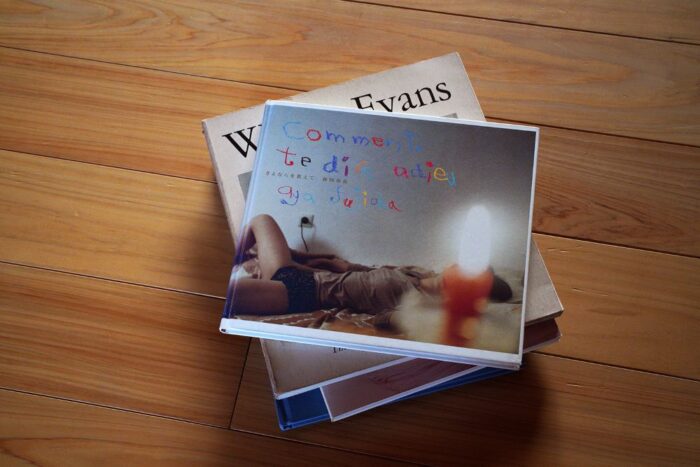

さて、今回は日頃から新しい本を手に取りつつも、「再び開く本」はどのようなものなのだろうか。そんな観点からいくつかの写真集をご紹介したいと思っています。自らの制作に関わる参考資料として再び開く本はいくつかありますが、ここで取り上げる本は、ふとした時にもう一度見たくなる。そんな写真集、4冊についてです。

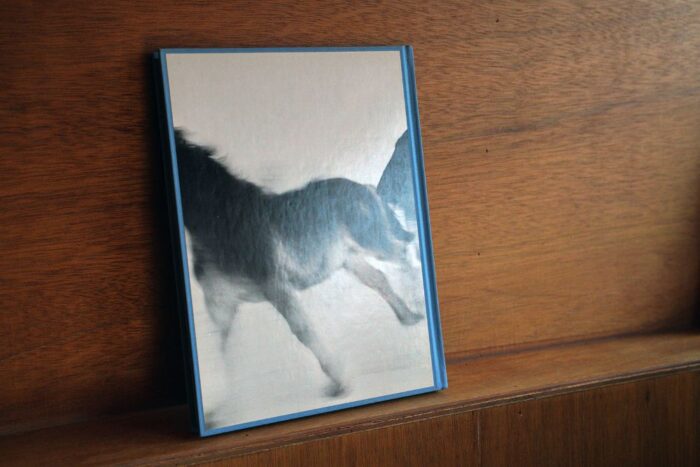

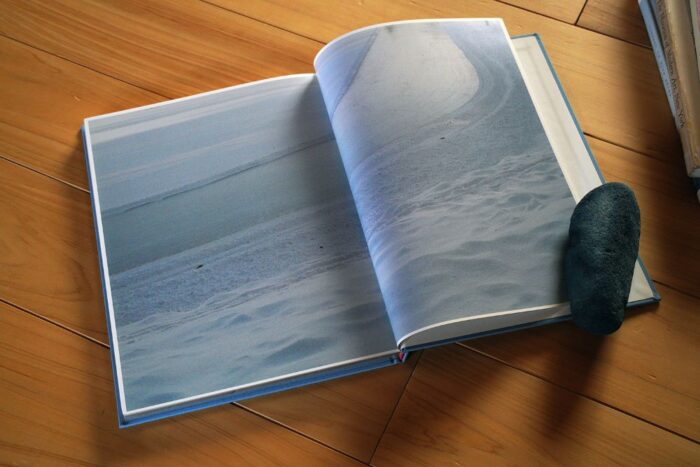

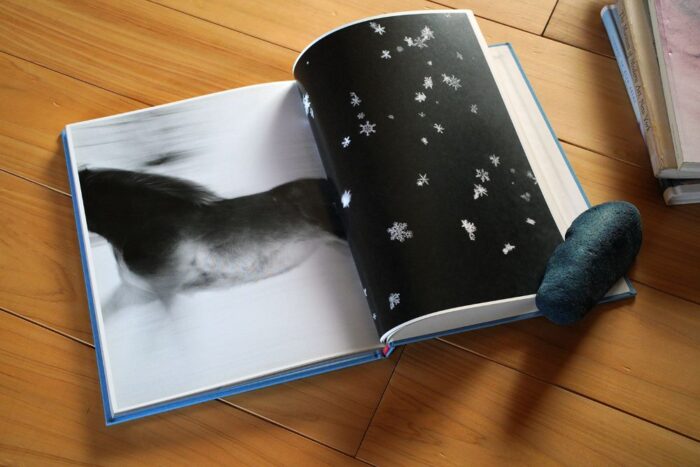

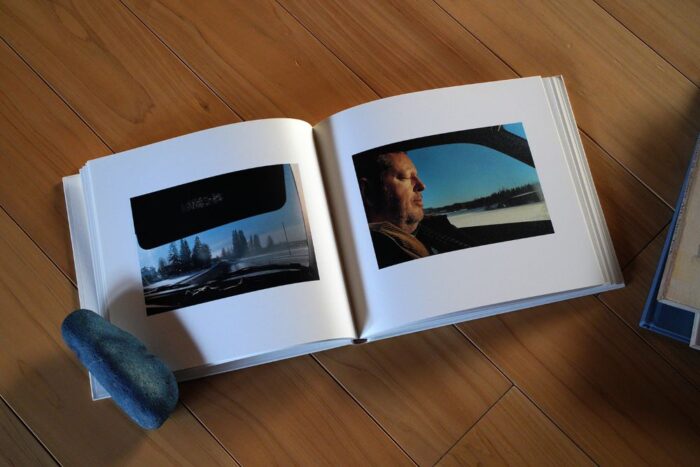

01.『二月 Wintertale』小畑雄嗣(蒼穹舎/2007)

1962年神奈川県出身の写真家です。本書は冬の北海道での人の営みを骨組みとしながら、アイススケート、雪原を走る馬、雪の結晶など冷え込んだイメージにテキストが挟み込まれる。カラーとモノクローム、要素は多くありながらも、澱むことなく流れていくような、不思議な爽快さがある。

1962年神奈川県出身の写真家です。本書は冬の北海道での人の営みを骨組みとしながら、アイススケート、雪原を走る馬、雪の結晶など冷え込んだイメージにテキストが挟み込まれる。カラーとモノクローム、要素は多くありながらも、澱むことなく流れていくような、不思議な爽快さがある。表紙、裏表紙、わずかな余白を残して大きく伸ばされた写真。ページを捲る度、銀色に縁取られた小口に指が触れる。その心地よさを思い出すたびに開いているのだと思う。

銀色に染められた小口

5mm程度に施された余白が写真とページを捲る手にリズムを与えている

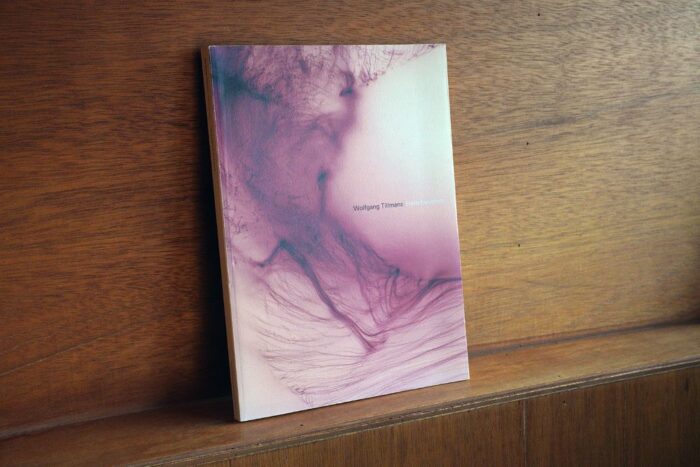

02.『Freischwimmer』Wolfgang Tillmans(東京オペラシティ文化財団/2004)

ティルマンスが2004年に初めて日本の美術館で開催した展示会図録です。私自身が初めて購入した古書写真集(図録)でもあります。デザインは近藤一弥。ミニマルで端正な文字と写真、バランス感覚とは特別な才能であると思い知らされる。

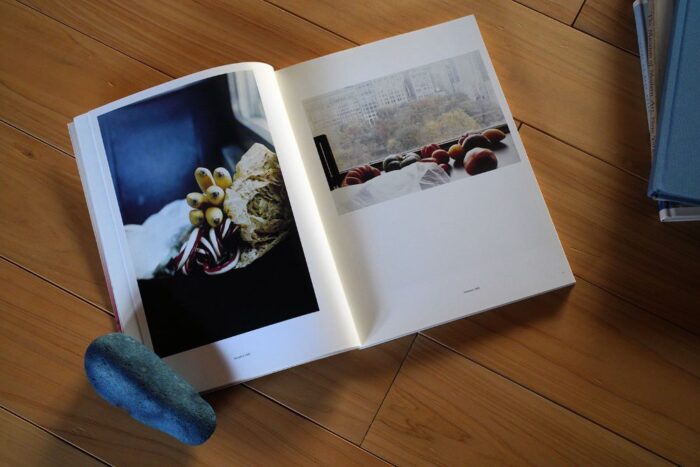

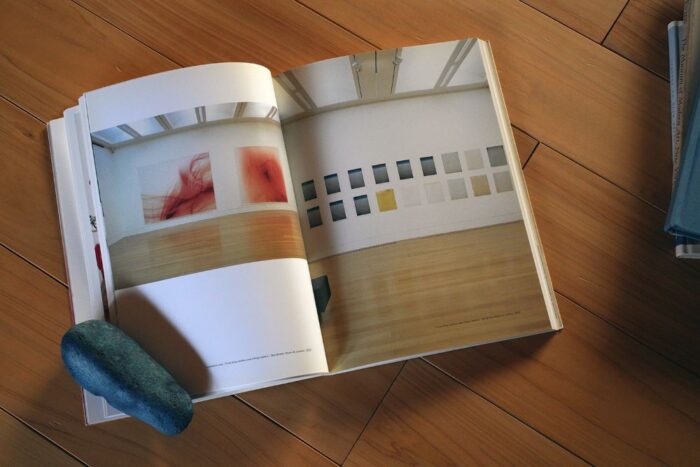

ティルマンスが2004年に初めて日本の美術館で開催した展示会図録です。私自身が初めて購入した古書写真集(図録)でもあります。デザインは近藤一弥。ミニマルで端正な文字と写真、バランス感覚とは特別な才能であると思い知らされる。ティルマンスの他の出版物にもいえるが、写真、映像、暗室、印画紙、コピー機、複製、サイズ、壁面、演出、一枚(の写真)、複数枚(の写真)と、一冊から自身の制作に還元される要素が数え切れないほど含まれている。ぼんやりとした1日であっても本を開くと脳が働き始める。作ることを取り戻すような一冊になっている。

注意深く設計された近藤一弥氏によるデザイン

インスタレーションが掲載されたページ(テート・ブリテン、 ロンドン 2003)

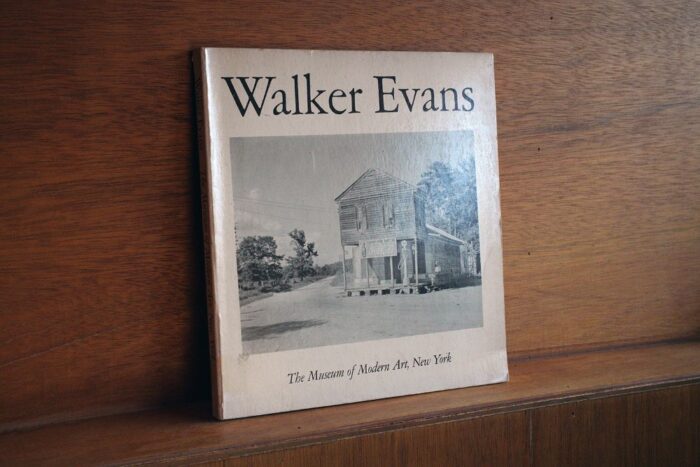

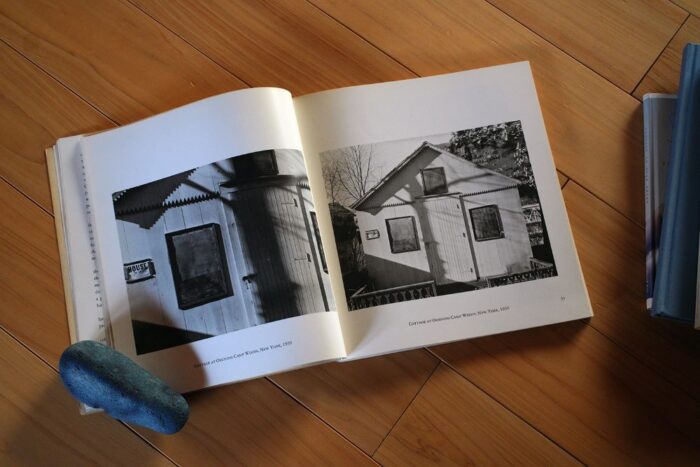

03.『Walker Evans』Walker Evans(The Museum of Modern Art, New York/1979 Third Printing)

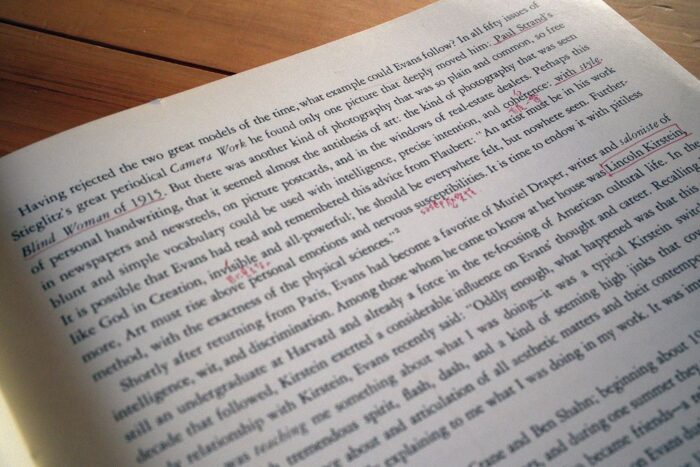

1971年にニューヨーク近代美術館(MoMA)で開催されたウォーカー・エヴァンスの大回顧展に伴い出版された図録。自身の資料として手に取ったものの、購入をする決め手は当時のニューヨーク近代美術館のディレクターだったジョン・シャーカフスキーによる序文に施された、当書籍の以前の持ち主が引いた赤ペンによる線や単語の翻訳にあった。

1971年にニューヨーク近代美術館(MoMA)で開催されたウォーカー・エヴァンスの大回顧展に伴い出版された図録。自身の資料として手に取ったものの、購入をする決め手は当時のニューヨーク近代美術館のディレクターだったジョン・シャーカフスキーによる序文に施された、当書籍の以前の持ち主が引いた赤ペンによる線や単語の翻訳にあった。英文の翻訳は今ではスマートフォンのアプリを使えば容易いが、ここには持ち主が試みた言葉を翻訳するための地道な作業が刻まれている。また、当時では眼にすることが珍しかったであろう「copyright(版権)」など時代を感じさせる部分も、古書を手にする付加価値と感じた。「susceptibilities(感受性)」「metaphor(比喩)」など、赤字で書かれた部分は本書の新たな持ち主となった私にとっても印象強く残った。

以前の持ち主が記した文字

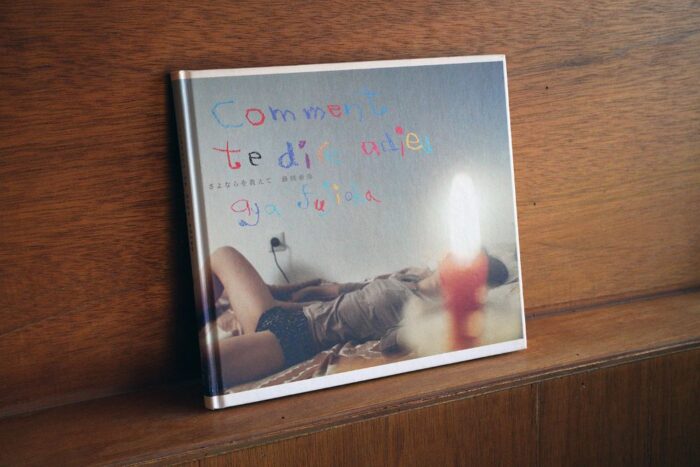

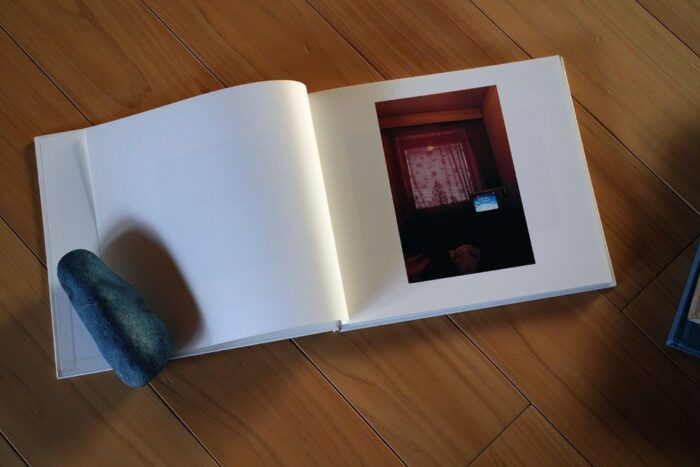

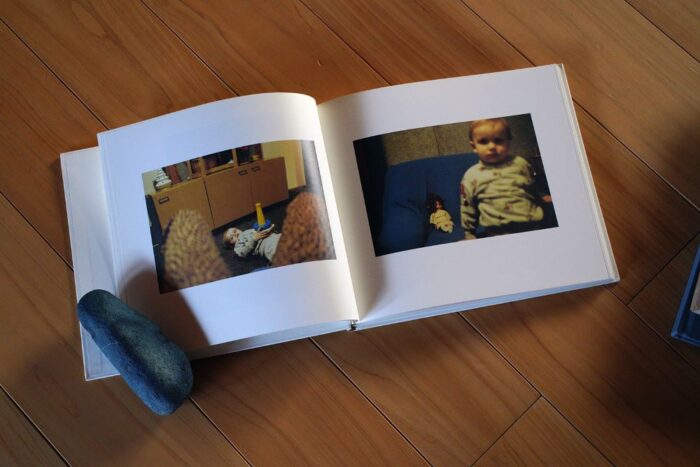

04.『さよならを教えて』藤岡亜弥(ビジュアルアーツ/2004)

この写真集に写る人々の姿、なぜだかそれが特別に思えて何度もページを捲ってきた。移動や変化を止めることはできないが、現実に抗うようにその時を定着させることができる「写真」、その連なりが一冊に編まれている。完璧ではないものというと誤解があるが、この一枚一枚を素直に受け止めることができるのは、装ったり、着飾ったりしない正直な関係があり、届かない風景へと手を伸ばす作者の実際に胸を打たれるのだと思う。

この写真集に写る人々の姿、なぜだかそれが特別に思えて何度もページを捲ってきた。移動や変化を止めることはできないが、現実に抗うようにその時を定着させることができる「写真」、その連なりが一冊に編まれている。完璧ではないものというと誤解があるが、この一枚一枚を素直に受け止めることができるのは、装ったり、着飾ったりしない正直な関係があり、届かない風景へと手を伸ばす作者の実際に胸を打たれるのだと思う。目前に対してシャッターを切ること。写真を撮る上での原初的な行為としてのそれは、撮影者の心の揺らぎと決定する意思にかかっている。異国の土地で撮られた写真は重なり合い2004年に一冊の本になった。ここに収められた旅は終わったかもしれない。それでも本はいつでも私のように見返す可能性があり、いつかの誰か、これからの誰かに届くのだと思う。

赤色のレースカーテンから始まる

うつろな目、閉じた目、ぼけた目、目には多くの表情がある

『さよならを教えて』の作者、藤岡亜弥さんは2025年度より通信写真コースの藤岡先生となりました(ようこそ!)。すでにお会いになった学生の皆さんはご存知かと思いますが、とじた部屋に心地のいい風が吹くようで、私もお会いすることも楽しみに授業や研究室へと向かっています。

『さよならを教えて』の作者、藤岡亜弥さんは2025年度より通信写真コースの藤岡先生となりました(ようこそ!)。すでにお会いになった学生の皆さんはご存知かと思いますが、とじた部屋に心地のいい風が吹くようで、私もお会いすることも楽しみに授業や研究室へと向かっています。さて、見返す本ってなんだろう、どれだろうと本棚に触れ、気づけば過去を歩くような旅が始まりました。本学には充実した図書がありますし、教員、学生、それぞれに独自の本の読み方があると思います。読んだ本や写真集、鑑賞体験はすぐに懐にしまうこともできますが、誰かと考えや感想を共有することで、予期せぬ読み解きに出会うことがあります。その経験は本に「読む」以上の、あなた固有の経験となって還ってくるのではと思います。

一冊の本から、何か気づいたこと、知ったこと、機会があればぜひ教えていただけたら嬉しいです。

【写真コース】写真集の話「いつも奥付から開く」

写真コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

写真コース

2025年07月25日

【写真コース】東川町国際写真フェスティバルのご紹介

みなさん、こんにちは。 4月から写真コースに着任しました藤岡亜弥です。 いまだに写真ってなんだろうと悩んだり焦ったりの毎日ですが、講師として新しく学ぶことも多く…

-

写真コース

2025年06月28日

【写真コース】「見せる環境」から考える——写真制作の土台を築く「デジタル基礎」授業レポート(外苑キャンパスより)

こんにちは。外苑キャンパスで業務担当非常勤講師をしております寺田健人です。 東京では梅雨の名残を感じる空模様が続いていますが、時折のぞく陽射しに夏の気配も少しず…

-

写真コース

2025年06月07日

【写真コース】在学生卒業生の活躍2025年度-1 KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 サテライトイベント「KG+」と京都市内のその他の展示

みなさんこんにちは。写真コースの勝又公仁彦です。春になり今年度も無事にスタートしました。スクーリングも始まり、慌ただしい日々が続いています。そんな中、写真コース…