書画コース

- 書画コース 記事一覧

- 【書画コース】書画に救いを求める

2025年09月26日

【書画コース】書画に救いを求める

こんにちは。書画研究室の渡邊浩樹です。

先日ふと、書画コースが開設された三年前のことを思い出していました。私は決して開設に携わったわけではありませんが、書画コースが始まる前のオンライン会議で、コース主任で水墨画ご担当の塩見貴彦先生が、「自娯」という言葉を取り上げられたのが印象的でした。

「自娯」は中国古典の『荘子』にある言葉で、「自ら娯(たの)しむ」という意味です。

自身の楽しみとして書画作品を作ることの良さを、塩見先生は話されました。

芸術作品を作るとなると、厳しい姿勢で美をつきつめて造形を追い求めたり、何か商品のような役割や展覧会出品のために作品制作したりということが、現代ではよく聞かれるように思いますが、いかがでしょうか。

無論それらには良さがありますが、一方で、ただ自分で楽しむために、余技として作品を作るのも尊いことかと思われます。実は書画は、このような自らの楽しみのため、学問や文章を本領とする「文人」たちが余技として、作ってきました。

そのような人々の中で、現代日本においてよく知られている人物としては、夏目漱石(1867―1916)が挙げられると思います。漱石の小説や随筆に、洋画や英文学、落語や俳句のほか、漢詩や書画が出てくるのを印象深く思われる方も多いのではないでしょうか。彼の書画作品は博物館等で展示されることがあり、あるいは『漱石遺墨集』(岩波書店、1935)といった書籍で図版を見ることができます。『漱石遺墨集』は国立国会図書館がインターネット上で公開しています。

* * *

ところで、漱石の『吾輩は猫である』(新潮文庫、1961)第一章では主人公の猫が、

と述べています。また第四章には、

とありますが、世間の力が強くてどうすることも出来ず不本意な情況にある時、案外日記に本意を書いて、心だけでも自由にするのは有効なように思われます。それに、こうやって日記を書くように書画を作るのも、また救いになりそうです。

塩見先生は「自娯」のほか、「書画同源」という考え方も大切にされていますが、これは考えていくと複雑で難解ながら、例えば技法面では「書の線で画も描く」といった方針に繋がります。書画コースでは上記の「書画同源」について、また「書は人なり」という考え方について学ぶ科目があります。「書は人なり」は、おおまかには、文字には書いた人の人物像が表れるということです。

そこで皆様、ご自身や、お知り合いの書かれる文字を思い浮かべてみて頂きたいのですが、いかがでしょう。その人物像が彷彿されませんか。そうすると、以下のようなことが言えると思います。

字はもともと書いている → 筆と墨で書く → その線や造形の感覚で、画も描く → 自分の書画が作れる

* * *

かつて漱石が熊本第五高等学校に勤めていた時、同僚に長尾雨山(1864―1942)という素晴らしい文人がいました。漱石は雨山に漢詩の添削もしてもらっています。雨山の講話がまとめられた『中国書画話』(筑摩書房、1965)には、文人画について、

と見えますが、人物像を画に表すということの具体例として恰好ではないでしょうか。文人画は専門の職人が描く画と異なり、さして技術の訓練は要りませんから、筆墨で字が書ければ、まずはそれで足りそうです。

筆者は現在、諸事に忙殺されているのですが、『吾輩は猫である』第十章に、

とある如く、自分で招いたはずの用事で悶え苦しんでいます。それでも時折、あまり用事と関係ない書画を見たり、あるいは下手な書画を作ってみたりすると、少なくとも現実世界より幾分か心が自由になって、救われます。

『吾輩は猫である』第八章には

と記してあるので、書画をやる時には、諸々の用事に苦しんでいる本名でなしに、「子廬(しろ)」という号を名乗っています。もっとも、本名は「浩樹(ひろき)」といい、方言の強い親類たちが「ひ」を「し」と発音するため「しろき」と呼ばれており、それが物心つく前には「しろ」になっていたのを、そのまま号にしただけです。「子」字を用いたのは、子年生まれだからであり、「廬」は斎や庵、堂などと同様、建物を表す字ですが号の接尾語としてよく使われるものです。

* * *

今年の初夏、飛行機に乗っていた際に漱石の「思い出す事など」二十を読んでいて(というと裕福な知識人めいて聞こえるかもしれませんが、服は擦り切れてずだ袋同然であり、靴は底が抜けていて、飛行機だって最安値の券を、借金してなんとか手に入れたという有様でした)、その末尾には病臥した漱石が空を見て作った漢詩を載せてありました。百年以上昔の空が詠み込まれた詩を、たまたま空を飛んでいる時に味わえたことが嬉しく、漱石の詩と同じ韻を用いて作った詩を載せ、結びに代えます。

「次漱石子無題詩韻」

生在文明世、或能渡大空。

大空雖未識、而子所觀同。

〔大意:文明の世に生きて、空を航行することも出来る。(禅でいうような)「大空」などは悟り得ないが、(いま航行している空は)漱石が見たのと同じ空である。〕

書画コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

先日ふと、書画コースが開設された三年前のことを思い出していました。私は決して開設に携わったわけではありませんが、書画コースが始まる前のオンライン会議で、コース主任で水墨画ご担当の塩見貴彦先生が、「自娯」という言葉を取り上げられたのが印象的でした。

「自娯」は中国古典の『荘子』にある言葉で、「自ら娯(たの)しむ」という意味です。

自身の楽しみとして書画作品を作ることの良さを、塩見先生は話されました。

芸術作品を作るとなると、厳しい姿勢で美をつきつめて造形を追い求めたり、何か商品のような役割や展覧会出品のために作品制作したりということが、現代ではよく聞かれるように思いますが、いかがでしょうか。

無論それらには良さがありますが、一方で、ただ自分で楽しむために、余技として作品を作るのも尊いことかと思われます。実は書画は、このような自らの楽しみのため、学問や文章を本領とする「文人」たちが余技として、作ってきました。

そのような人々の中で、現代日本においてよく知られている人物としては、夏目漱石(1867―1916)が挙げられると思います。漱石の小説や随筆に、洋画や英文学、落語や俳句のほか、漢詩や書画が出てくるのを印象深く思われる方も多いのではないでしょうか。彼の書画作品は博物館等で展示されることがあり、あるいは『漱石遺墨集』(岩波書店、1935)といった書籍で図版を見ることができます。『漱石遺墨集』は国立国会図書館がインターネット上で公開しています。

* * *

ところで、漱石の『吾輩は猫である』(新潮文庫、1961)第一章では主人公の猫が、

主人の様に裏表のある人間は日記でも書いて世間に出されない自己の面目を暗室内に発揮する必要があるかも知れないが、(後略)

と述べています。また第四章には、

理は此方にあるが権力は向うにあると云う場合に、理を曲げて一も二もなく服従するか、又は権力の目を掠めて我理を貫くかと云えば、吾輩は無論後者を択ぶのである。

とありますが、世間の力が強くてどうすることも出来ず不本意な情況にある時、案外日記に本意を書いて、心だけでも自由にするのは有効なように思われます。それに、こうやって日記を書くように書画を作るのも、また救いになりそうです。

塩見先生は「自娯」のほか、「書画同源」という考え方も大切にされていますが、これは考えていくと複雑で難解ながら、例えば技法面では「書の線で画も描く」といった方針に繋がります。書画コースでは上記の「書画同源」について、また「書は人なり」という考え方について学ぶ科目があります。「書は人なり」は、おおまかには、文字には書いた人の人物像が表れるということです。

そこで皆様、ご自身や、お知り合いの書かれる文字を思い浮かべてみて頂きたいのですが、いかがでしょう。その人物像が彷彿されませんか。そうすると、以下のようなことが言えると思います。

字はもともと書いている → 筆と墨で書く → その線や造形の感覚で、画も描く → 自分の書画が作れる

* * *

かつて漱石が熊本第五高等学校に勤めていた時、同僚に長尾雨山(1864―1942)という素晴らしい文人がいました。漱石は雨山に漢詩の添削もしてもらっています。雨山の講話がまとめられた『中国書画話』(筑摩書房、1965)には、文人画について、

ゆえにその山水は胸中の丘壑を写すというので、たんに写実的にスケッチして描くというのはありませぬ。すなわち主観的に、もしもこういう山水があってこの中に終身隠居しておったら、どのくらい愉快だろうかというような意を、自分の頭から割り出して図を作って描くのであります。

と見えますが、人物像を画に表すということの具体例として恰好ではないでしょうか。文人画は専門の職人が描く画と異なり、さして技術の訓練は要りませんから、筆墨で字が書ければ、まずはそれで足りそうです。

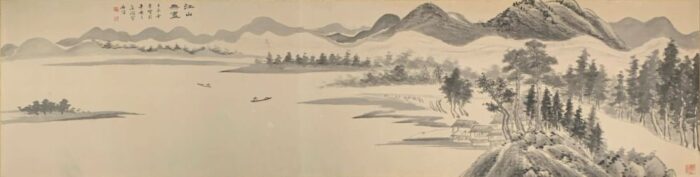

長尾雨山「江山無尽図額」(1919年) 351mm×1314mm 個人蔵

筆者は現在、諸事に忙殺されているのですが、『吾輩は猫である』第十章に、

人間の定義を云うと外に何にもない。只いらざる事を捏造(でつぞう)して自ら苦しんでいる者だと云えば、それで十分だ。

とある如く、自分で招いたはずの用事で悶え苦しんでいます。それでも時折、あまり用事と関係ない書画を見たり、あるいは下手な書画を作ってみたりすると、少なくとも現実世界より幾分か心が自由になって、救われます。

『吾輩は猫である』第八章には

名前に税はかからんから御互にえらそうな奴を勝手次第に付ける事として、(後略)

と記してあるので、書画をやる時には、諸々の用事に苦しんでいる本名でなしに、「子廬(しろ)」という号を名乗っています。もっとも、本名は「浩樹(ひろき)」といい、方言の強い親類たちが「ひ」を「し」と発音するため「しろき」と呼ばれており、それが物心つく前には「しろ」になっていたのを、そのまま号にしただけです。「子」字を用いたのは、子年生まれだからであり、「廬」は斎や庵、堂などと同様、建物を表す字ですが号の接尾語としてよく使われるものです。

* * *

今年の初夏、飛行機に乗っていた際に漱石の「思い出す事など」二十を読んでいて(というと裕福な知識人めいて聞こえるかもしれませんが、服は擦り切れてずだ袋同然であり、靴は底が抜けていて、飛行機だって最安値の券を、借金してなんとか手に入れたという有様でした)、その末尾には病臥した漱石が空を見て作った漢詩を載せてありました。百年以上昔の空が詠み込まれた詩を、たまたま空を飛んでいる時に味わえたことが嬉しく、漱石の詩と同じ韻を用いて作った詩を載せ、結びに代えます。

「次漱石子無題詩韻」

生在文明世、或能渡大空。

大空雖未識、而子所觀同。

〔大意:文明の世に生きて、空を航行することも出来る。(禅でいうような)「大空」などは悟り得ないが、(いま航行している空は)漱石が見たのと同じ空である。〕

書画コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

書画コース

2025年08月30日

【書画コース】なら工藝館へ!

書画コースでは、「書」と「水墨画」を体系的に学び、 実践と理論の両面から東洋の叡智に根ざした美への意識を高めていきます。今回は書画コースのなかでも「理論」にあた…

-

書画コース

2025年07月28日

【書画コース】特別講義「龍門二十品 ―北朝の書を中心に―」in台東区立書道博物館

みなさん、こんにちは。書画研究室の松岡です。 みなさまはいかがお過ごしでしょうか。 各地では猛暑となり、7月の京都は祇園祭で賑わっております。 今回の特別講義は…

-

書画コース

2025年07月23日

【書画コース】書の展覧会を楽しむ part.2

皆さん、こんにちは。書画研究室の前川です。 新年度がスタートして、早いものでもう7月。 だんだんと暑さも厳しくなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。 今回…