和の伝統文化コース

- 和の伝統文化コース 記事一覧

- 【和の伝統文化コース】ひらり、和を運ぶ ──扇に見る伝統文化──

2025年10月06日

【和の伝統文化コース】ひらり、和を運ぶ ──扇に見る伝統文化──

上:檜扇、下:紙扇

朝夕の風に秋の到来を実感する今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。

和の伝統文化コース、非常勤講師の大森です。

夏に重宝していたのに、秋になって顧みられなくなるものに「扇」があります。

中国前漢時代の女官が、帝の寵愛を失い「秋扇賦」という詩を書いて、わが身になぞらえ嘆いたという故事から生まれた、「秋扇(しゅうせん)」という言葉もこの時期の季語にあります。

しかし、和の伝統文化を考える上で、扇は、単に風を送るだけの道具にとどまりません。

平安時代初期、文字を書く際に使われていたのが「木簡(もっかん)」という檜の板でした。

これを糸で綴り合せてできた「檜扇(ひおうぎ)」が、扇の原形とされています。

これはいわば「携帯するメモ」で、平安貴族たちは、檜扇に和歌を書いたり、絵を描いたものを装飾品として手にすることで、優雅なコミュニケーションの道具として用いていたのです。

時代が下り、室町時代には紙製の扇が普及し、同時期に発展した芸能には欠かせない道具になります。

能では、基本的に舞台上の諸役全員が扇を持ちます。これは、公の場で扇を持つ風習の名残りとされています。また、舞を舞う時だけではなく、演技の中で盃、刀、短冊などほかの物に見立てることもあります。演者が携える扇は、華やかさや美しさを演出するだけでなく、演技の重要な小道具でもあるのです。

茶道における扇も見逃せません。茶席では、扇は「結界」としての意味を持ち、礼儀や所作の一部として使われます。自分の前に扇子を置くことで、謙虚な心持を示し、空間の格式や静けさが保たれるのです。

歌舞伎では、扇は動きに華やかさを添えると同時に、物語や感情を象徴する表現手段として用いられます。舞台上で大きく開かれる扇の一振りが、波のうねりを表したり、鳥の羽ばたきを示したりと、限られた空間での演出に豊かな広がりを生み出します。

芸能だけでなく、京都の祭礼でも扇は用いられます。例えば祇園祭では、鉾町ごとに意匠を凝らした扇子をつくります。人々の手によって受け継がれてきた町衆の誇りと結束を示す、文化の証なのです。

こうした扇は、今日でも職人さんの手によって生み出されています。

竹を割き、骨を削り、紙を漉き、絵を描く──その制作工程の数は実に八十七と言われています。京都の扇作りでは、そのすべての工程に専門の職人が関わる「分業制」で制作されており、「京扇子」と呼ばれる伝統工芸品としての地位を確立しています。

熟練した職人たちの手仕事で生み出される京扇子は、美しさだけでなく、使う人の手によくなじみます。竹の骨組み一本一本、和紙の張り具合、そして手描きの絵柄に至るまで、職人さんの繊細な技が息づいているのです。

京都・五条大橋西北詰の「扇塚」。扇発祥の地とされ、多くの職人が集まったという。

このように、扇は単なる「もの」ではなく、伝統芸能という「こころ」の世界と人をつなぐ存在なのです。京都という土地で息づく扇は、目には見えない感情や空気までも包み込み、そっと伝えてくれる、まさに、風のように文化を運ぶ媒介者といえるでしょう。

時代を越えて愛されてきたその形には、古都・京都が育んだ美意識と知恵が、今なおそっと息づいています。

「和の伝統文化コース」では、芸能や工芸、礼儀作法など、多彩なテーマを通じて、日本文化に触れることができます。和の文化の奥深さと美しさを、ぜひ一緒に体験しましょう。

参考URL

「京都扇子団扇商工協同組合」https://sensu-uchiwa.or.jp/

和の伝統文化コース|学科・コース紹介

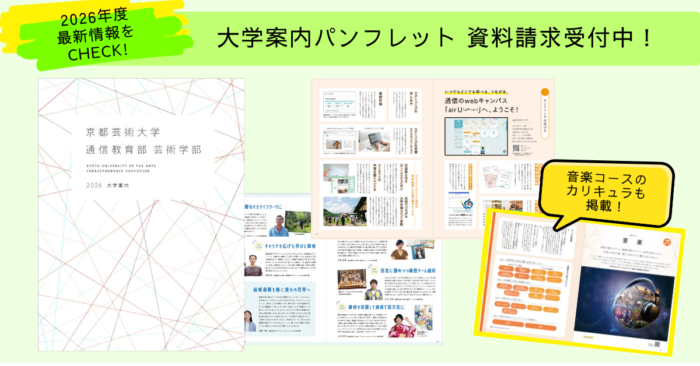

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

和の伝統文化コース

2025年09月12日

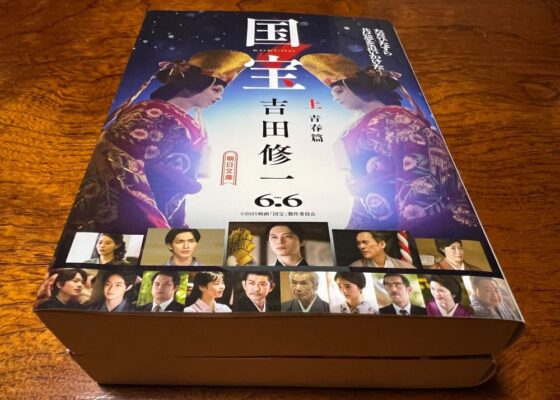

【和の伝統文化コース】襲名の重さ

李相日監督の映画「国宝」が、大ヒットという。またSNSでもずいぶんと取り上げられている。御覧になった方も多いことだろう。 映画のネタバレを書いても無粋なので、些…

-

和の伝統文化コース

2025年09月04日

【和の伝統文化コース】スクーリングでの宝塚歌劇『阿修羅城の瞳』『エスペラント!』観劇

みなさん、こんにちは。和の伝統文化コース教員の葛西周です。本コース開設科目「伝統文化実践I-1(鑑賞と批評)」では、座学で得た知識を舞台体験と接続することを目的…

-

和の伝統文化コース

2025年08月06日

【和の伝統文化コース】スクーリング科目ご紹介~尾上菊之丞先生の日本舞踊講義~

こんにちは。和の伝統文化コース、業務担当非常勤講師の鵜澤瑞希です。 今回は、7月初旬に2日間行われたスクーリング「伝統文化実践II-3 T1」、尾上菊之丞先生の…