アートライティングコース

- アートライティングコース 記事一覧

- 【アートライティングコース】「作り方が新しければ、自ずとできたものは新しい」 ──『作り方を作る』佐藤雅彦

2025年11月18日

【アートライティングコース】「作り方が新しければ、自ずとできたものは新しい」 ──『作り方を作る』佐藤雅彦

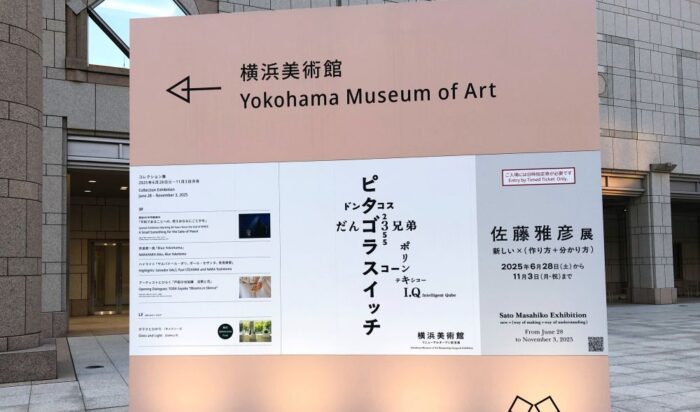

横浜美術館外観・看板

こんにちは。アートライティングコース非常勤講師の青木由美子です。

先日、横浜美術館で開催されていた『佐藤雅彦展』新しい×(作り方+分かり方)を観てきました。創作する人間にとって発見の多いユニークな展示でした。公式ブック『作り方を作る』の内容とあわせてご紹介いたします。

ところで皆さん、佐藤雅彦氏をご存知でしょうか?

かつて広告業界にいた私にとっては、とてつもなくスーパーな存在。’80年代後半のある日突然現れ、目の覚めるようなテレビCMを次々と世に放ち、ありとあらゆる広告賞を獲得して、’90年代半ばにあっさりと去っていった人、という認識です。広告制作者の名前が一般に知られることはあまりありませんが、佐藤雅彦氏がおよそ6年の間にこの分野で成し遂げたことは「凄い」としかいいようがありません。並ぶ者のない広告プランナーでした。

ある年代以上の方なら、商品名を小気味良いリズムで連呼する湖池屋のスナック菓子のCM「スコーン」「ポリンキー」「ドンタコス」、NECプレミアムグッズ「バザールでござーる」、萩原健一、和久井映見がビールのある場面をコミカルに演じたサントリー「モルツ」、小泉今日子が「ジャンジャカジャーン」とお知らせするJR東日本ダイヤ改正キャンペーンなどは、ご記憶にあるのではないでしょうか。数百本のヒット作を残して彼は広告界から退場しました。

佐藤氏が広告代理店・電通を辞めたと聞いてしばらくすると、教育番組「おかあさんといっしょ」の今月のうた「だんご3兄弟」が爆発的なヒットとなりました。CDセール396万枚。この歌が佐藤雅彦氏の制作だと知った時はかなり驚きました。何をやっても桁違いの成果をあげるのだなあ、と。その後、プレイステーションのゲーム「I.Q」を制作しますが、これも販売100万枚を超えたそうです。2002年には総合監修したEテレの教育番組「ピタゴラスイッチ」の放映が始まり、それは国民的な番組となり今日まで続いています。

1999年に慶應義塾大学環境情報学部(SFC)教授に着任。2006年に東京藝術大学院映像研究科教授に、2021年には東京芸術大学名誉教授となっています。キャリアの前半は広告プランナーとして活動、後半は教育の場で学生やクリエーターとともに新しい表現の研究・演習・制作・発表を精力的に行っています。彼の広汎な制作活動のうち、今回私がフォーカスしたのは広告の作り方です。

どうしたらあんなに大量の、見る人を惹きつける広告を、短期間のうちに制作できたのでしょう? 『佐藤雅彦展』はその作り方を公開するものでした。多様な制作物を展示し、それぞれの作り方を紐解いて解説しています。制作の指針「ルール」と、表現する世界観を示す「トーン」によるメソッドを一般の人にも分かりやすく伝えているのです。一見するとA+B=Cのようなシンプルさですが、その分かり方は当然ながらまだほんの一部分です。公式ブックを持ち帰って読み込み、改めて図版を見て、ようやくクリエーションの機微に触れることができたのでした。理詰めの思考から新しいアイディアは生まれない、と佐藤氏ご本人が言っています。イメージが降りてくる、クラっとする、とは? 感性にかかわる話題がいちばんエキサイティングでした。

「作り方を作る」

「枠のデザイン」で作るグラフィック

展覧会最初のコーナーはグラフィックデザインです。佐藤雅彦氏は広告代理店電通・セールスプロモーション局に所属しながらメジャー雑誌や美術館の仕事を手掛けていました。それまで全く経験がないにもかかわらず、いきなり独創的なデザインを実現していることに驚きます。

展示されているのは、ポスターやイベントチケット、雑誌連載コラムのレイアウト、「ガロ」掲載のマンガなど。どれも直線の「枠」で紙面スペースを区切り、テキストや記号や図などの情報要素が大小の枠に嵌められています。水平・垂直に走るラインが整然とした印象。手法が明快で独創的。ある規則に従って展開したデザインであることが一目瞭然の作品シリーズです。これは「枠のデザイン」と名づけられ、このあと佐藤氏が生み出す表現のための32のルールの前駆的なメソッドとなりました。

表現教育をまったく受けていない営業マンが手掛けたデザインは、私が業界で見なれたグラフィックとは全く違う角度からのアプローチが新鮮です。いわゆるデザイン畑の人ではないからこその発想ではないかと思います。公式ブックの図録であらためて詳細に見ると、見よう見まねで版下を作ったとは思えない緻密なデザインです。枠の区切り方も細かい変化がつけられ、情報の提示に工夫と遊びがあり、見入っているといろいろ発見がありました。

この「枠のデザイン」というルールはどのようにして生まれたのでしょう? 公式ブックの中の説明をもとにまとめてみました。(p.59)

蒐集──街で拾ってきた大好きなデザインの断片、国鉄の精算表、劇場の座席表、

元素の周期表、航空チケットの半券、段ボールの切れ端

抽出──好きな要素を抽出する─整然としている、きちんとしている→「枠」

ルール「すべてを枠に入れる」

適用──詩人の会パンフレット、詩人の会チケット、藤幡正樹個展DM、

腹美術館ポスター、シネマクラブ

何というか実に理路整然としていますよね。この後、佐藤雅彦氏は上記の方法により表現の「ルール」を次々と生み出し、それを適用・展開することで数多くの広告制作物を世に送り出すことになります。

CM表現方法のルール「音から作る」

展示会場には視聴ブースがふたつ並んであり、ひとつでは佐藤雅彦氏の代表的テレビCMの数々が上映されています。湖池屋のポテトチップス「のり塩」、ネッスルの「ミロ」、サントリービール「モルツ」、JR東日本ダイヤ改正など。それらの作品は制作から30年たっても新鮮な魅力を放っています。

もうひとつの視聴ブースでは、CMの作り方を解き明かす映像が上映されています。ここで強調されていたのは映像より音が大事だということ。まず「音から作る」というユニークな制作方法が実際のCMにそって解説されます。「パリパリのり塩、やっぱりのり塩」「スコーン、スコーン、湖池屋スコーン!」「モルツ、モルツ、モルツ」などが最初に作った音の例ですが、多くの場合、商品名、商品特長を連呼しています。ここでポテトチップスの企画会議のようすを再現してみましょう。試行錯誤して決めたコピーを「パリパリのり塩、やっぱりのり塩」と声をだして読んでみます。繰り返しているうちにスピードがあがり高揚してきました。だれかが蒸気機関車の車輪の動きを思い浮かべました。遠足でSLに乗った子どもたちが口々に「パリパリのり塩」と叫ぶのはどうだろう。佐藤雅彦氏のイメージがジャンプしつづけ、彼にとって最初のTV-CMができ上りました。

この広告は評判もよく、商品の知名度や売り上げの目標も上回ったので、よかった要素を抽出し、制作方法のルールとしました。それがドキュメンタリー・リップシンクロ。遠足のようなドキュメンタリー設定で、登場人物(この場合は小学生たち)がメッセージを口にするものです。この後、このルールによりいくつものCMが作られます。

広告制作は概して視覚情報中心に進められることが多く、「音から作る」という発想は斬新でした。音こそが重要という確信を佐藤雅彦氏は、どこから得たのでしょう。電通SP局からクリエイティブ局へ移動してしばらく、周囲に馴染めない佐藤氏には全く仕事依頼の声がかかりませんでした。そこで彼は資料室にアーカイブされた世界の名だたる広告賞受賞作をひたすら見つづけ、自分なりの評価基準を確立したようです。TV-CMの制作では音がカギを握ると気づいたのは、おそらくこの時でしょう。

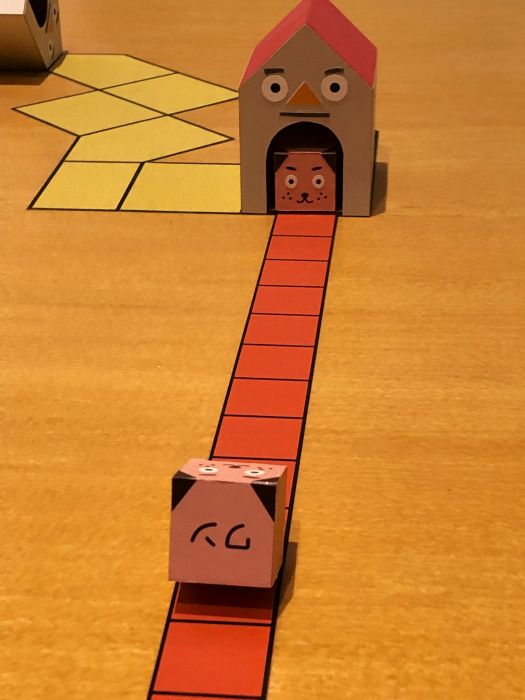

「ピタゴラスイッチ」

もうひとつの表現方法トーンで世界観を決める

視聴ブースにおけるCM作りの解説はまだまだ続きます。ルールと並ぶ佐藤雅彦氏のもうひとつの表現方法にトーンがあります。料理をひきたてる器や物語をささえる舞台美術のような、商品やスポンサーにふさわしい世界観を設定する方法です。そのためには撮影セットを作るやり方が有効で、サントリーモルツのCMには「限りなくドキュメンタリーに近い日常的な」セットが用意されました。照明、撮影、美術など選び抜いたスタッフが作り上げた「きれいだけど気取った感じがしない」、まさしくモルツらしい世界。中華料理の宴会シーンやお見合いシーンを俳優がコミカルに演じて人気の高いCMだったと私も記憶しています。その他のトーンとして「現地もの」「小さな世界もの」などを採用した作り方が紹介されていました。

「濁音時代」って何? ネーミングの方法論

佐藤雅彦氏が目覚ましい活躍をしている頃、私も同じ業界にいたので彼に関する噂が聞こえてきました。特に印象的だったのはネーミングに濁音を使うと成功するらしいという話題です。「ジャンジャカジャーン」や「バザールでござーる」「だんご3兄弟」など、なるほど佐藤氏のネーミングに濁音が多いのは確かですが、でも「なぜ?」「どこから?」と不思議に思っていました。その答えが公式ブックのなかに書かれていました。「濁音時代」と呼ばれるネーミングのルールが生まれたのは次のような経緯です。

ある日、チームのコピーライターが別チームへ異動になり広告プランナーである佐藤雅彦氏が兼任することになりました。そこで経験のないデザインに取り組んだ時と同じように対応します。好きな言葉、気になる言葉を書き出してみました。ゴディバ、ダースベイダー、一番搾り……。こうしてネーミングのルール1号「濁音時代」が誕生しました。

ここまでご紹介してきた佐藤雅彦氏の広告制作へのアプローチは一見、論理的、システマティックに見えますが、いやそうでもないかもという感触がありました。ゴディバとか、ダースベイダーとか……

要素還元というのは、自然科学の世界では最先端の理論を作るときには使えない考え方と言われることが多いのです。それは、私も同感です。では、どうして私の「ルール」──要素還元を元にした表現企画方法──は、売上や知名率などを飛躍的に伸ばしたのでしょうか。

それは、自然科学では、ご法度とされている『恣意的ともいえる感性による蒐集と要素の抽出』をしていたからだと思われます。幸か不幸か、表現の世界では、恣意性は自然科学の世界ほど排除されません。

恣意性に対して、否定的な意見を持つことの多い私ですが、方法論「ルール」が効果があるとしたら、そこに理由を求めざるを得ないと考えています。

展覧会場でのパネルと動画による簡潔な解説では分かりませんが、公式ブック『作り方を作る』を読むと、佐藤雅彦氏が企画・制作の場で、強烈な感性に駆動されていることが伝わってきます。しばしばイメージがジャンプし、イメージをキャッチし、イメージが降りてきて、クラクラしています。ルービックキューブを操作している時に突然構造が見えて、解法をたどれた時から、イメージの読み書きができると語っています。天才でなくて何でしょう。プレイステーションのゲームソフト「I.Q」を開発するきっかけとなったイメージに襲われる体験は強烈です。

その日曜日の午後2時くらいのこと。10階にある自宅マンションの窓から東京の街並みを見ていると、その上空に黒い巨大な直方体が浮かんでいました。私の想像です……と言いたいところですが、そんな凡庸な言葉で説明がつくような体験ではありませんでした。

空間に浮かんだ巨大な直方体の遠くから、四角いこれまた大きなキューブがダンダンと迫ってくる。人びとは逃げ回っています。いったい何だ、この独特の世界は。

『佐藤雅彦展』新しい×(作り方+分かり方)のメッセージは、作る前に作り方を考えるとわりと上手くいくよ、と言っていると私は受け止めました。ご自身が実践してきたそのやり方をオープンに見せてくれているのだと思います。絶対に天才でない私や、おそらく天才ではないあなたができることはあるのでしょうか。何かを作る時に、まず、自分なりのルールを作ろうと意識することかな、と思います。

『チ。-地球の運動について』という漫画があります。15世紀のヨーロッパの架空の国を舞台に、禁じられた地動説の研究に命を懸ける人々を描いた壮大なドラマです。NHKでアニメが放映され、この秋には舞台化され現在も公演が続いています。私は10月に舞台を鑑賞しましたが、演劇とコンテンポラリーダンスと音楽が交錯して美しくも残酷な世界を立ち上げていました。原作者の魚豊(うおと)氏は、制作の方法について「一定の装置を作る」、と表現しているのを読んだことがあります。「ピタゴラスイッチ」を例にあげて自動的に進んでいく構造を好むとも。

自分の作り方を作った天才が、ここにもいました。

参考文献

◎『作り方を作る』佐藤雅彦、左右社、2025年

横浜美術館『佐藤雅彦展』新しい×(作り方+分かり方)公式ブック

アートライティングコース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

アートライティングコース

2025年10月03日

【アートライティングコース】調べる前に書きはじめるvs調べてから書きはじめる

こんにちは。教員の小柏裕俊です。 アートライティングとは「芸術や文化を対象として文章を書く行為、そのようにして生まれた文章」のことです。その対象は一つの芸術作品…

-

アートライティングコース

2025年09月03日

【アートライティングコース】「ええ。だって私はあなたとは結婚なんてできないから。あなたは私の心のなかで、他のだれにも替われないような場所を占めているけど、私はこの土地に縛りつけられていると不安なの」サリー・キャロル・ハッパー(F. S. フィッツジェラルド「氷の宮殿」の登場人物)

みなさん、こんにちは。アートライティングコースの教員、上村です。今年もなかなか残暑は厳しく、いつまでも陽射しを避けて過ごさなくてはなりません。しかし、気がつけば…

-

アートライティングコース

2025年08月08日

【アートライティングコース】「私たちが十分に注意深くあるとき、歴史は私たちをとらえる。こうして私たちは、歴史を見るし、歴史を聴くし、歴史に触るし、歴史を嗅ぐし、歴史を演じるし、歴史を語るのである」保苅実『ラディカル・オーラル・ヒストリー』

こんにちは。アートライティングコース教員の大辻都です。 この夏は、国内でも国外でも、政治の話題に事欠かないですね。今年は戦後80年を迎える年です。これまで10年…