和の伝統文化コース

- 和の伝統文化コース 記事一覧

- 【和の伝統文化コース】はじめてのスクーリング「伝統文化入門」

2018年06月28日

【和の伝統文化コース】はじめてのスクーリング「伝統文化入門」

こんにちは。和の伝統文化コースの森田都紀です。

今回は、先日、東京外苑キャンパスで行われた「伝統文化入門」というスクーリングを紹介します。

「伝統文化入門」は、主に新入生を対象に、コースにおける学習・研究の基礎となる知識を身につけることを目的とする3日間のスクーリングです。

1日目には、伝統文化の文化史と研究史について概説がありました。そして2日目の午前には、3日目に観劇する歌舞伎の歴史を学び、午後には古文書などに記される「くずし字」の基礎を習得しました。

こちらの写真は、2日目午後のくずし字の読解の様子です。

代表的な文字の読み方やくずし方を学んだあと、江戸時代の文書をグループに分かれて読解しました。

ほとんどの方がくずし字を学ぶのは初めてでしたが、グループで相談しながら難解な文字にも取り組むことができました。

くずし字が読めると、古文書の内容を分析し、研究することにもつながりますね。

新入生ばかりで最初は緊張感が漂っていた教室も、グループワークを通してあっという間に和やかな雰囲気になりました。

さて、次の写真は3日目の様子です。

3日目には、国立劇場で歌舞伎の「連獅子」を観劇しました。そして、観劇後には、特別に舞台を見学させてもらうことができました。

役者のように、花道を通って、いざ舞台へ!

舞台から客席を見渡してみます。舞台からは、はるか向こうの客席がはっきり見えました。

舞台の床は、その大部分が「回り舞台」という、場面転換の装置になっています。

回り舞台の上には、前面と背面それぞれに別の場面の大道具を飾ることができ、前の場面が終わると舞台を180度回転させ、すぐに次の場面に転換することができます。

回り舞台を備える劇場は、現在では海外の劇場にも多くありますが、もとは18世紀半ばに歌舞伎で発明されたものでした。

上の写真は、写真ではわかりにくいのですが、回り舞台が360度回転しているときに写したものです。皆さん、興奮気味に写真撮影をしていますね。

下の写真は、舞台上手にある「床(ゆか)」の様子です。この御簾の内側で、「竹本(たけもと)」と呼ばれる「義太夫節(ぎだゆうぶし)」が奏されます。

義太夫節は、もとは人形浄瑠璃(文楽)の語りですが、人形浄瑠璃の作品を歌舞伎に移した「義太夫狂言」が上演されるようになり、歌舞伎にも取り入れられるようになりました。

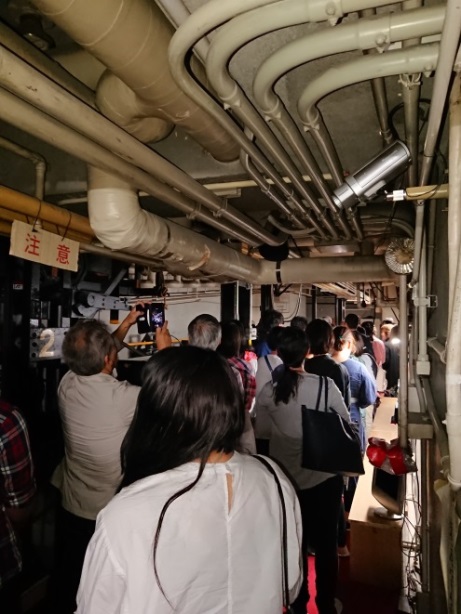

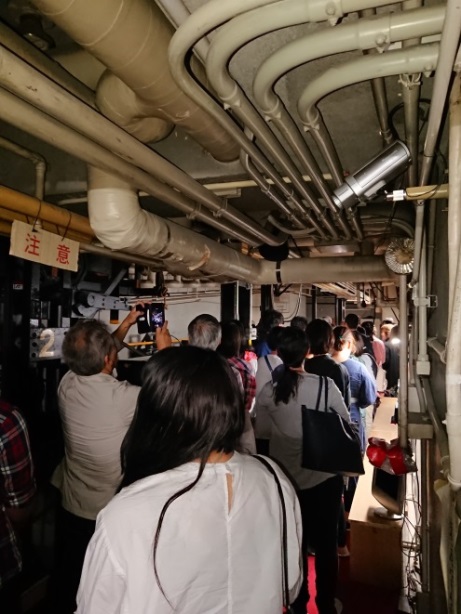

最後に、花道の真下も見学させていただきました。花道の下は、役者が行き来する通路になっていて、ところどころに、舞台をうかがうモニターや、役者が座るための椅子が置かれていました。

和の伝統文化コースでは、花・茶・書・香・能・歌舞伎・日本舞踊などの伝統文化を幅広く学びますが、最大の特徴は、スクーリングでの学びのスタイルにあります。

今回ご紹介した「伝統文化入門」のように、身をもって体験することで理解を深めることを重視しています。

それにより、「伝統文化」のいまある姿を動的に見つめ、その「心」を感じ取ることを大切にしています。

今年度のスクーリングは、始まったばかり。

これから続くスクーリングも心待ちにしたいと思います。

和の伝統文化コース|学科・コース紹介

今回は、先日、東京外苑キャンパスで行われた「伝統文化入門」というスクーリングを紹介します。

「伝統文化入門」は、主に新入生を対象に、コースにおける学習・研究の基礎となる知識を身につけることを目的とする3日間のスクーリングです。

1日目には、伝統文化の文化史と研究史について概説がありました。そして2日目の午前には、3日目に観劇する歌舞伎の歴史を学び、午後には古文書などに記される「くずし字」の基礎を習得しました。

こちらの写真は、2日目午後のくずし字の読解の様子です。

代表的な文字の読み方やくずし方を学んだあと、江戸時代の文書をグループに分かれて読解しました。

ほとんどの方がくずし字を学ぶのは初めてでしたが、グループで相談しながら難解な文字にも取り組むことができました。

くずし字が読めると、古文書の内容を分析し、研究することにもつながりますね。

新入生ばかりで最初は緊張感が漂っていた教室も、グループワークを通してあっという間に和やかな雰囲気になりました。

さて、次の写真は3日目の様子です。

3日目には、国立劇場で歌舞伎の「連獅子」を観劇しました。そして、観劇後には、特別に舞台を見学させてもらうことができました。

役者のように、花道を通って、いざ舞台へ!

舞台から客席を見渡してみます。舞台からは、はるか向こうの客席がはっきり見えました。

舞台の床は、その大部分が「回り舞台」という、場面転換の装置になっています。

回り舞台の上には、前面と背面それぞれに別の場面の大道具を飾ることができ、前の場面が終わると舞台を180度回転させ、すぐに次の場面に転換することができます。

回り舞台を備える劇場は、現在では海外の劇場にも多くありますが、もとは18世紀半ばに歌舞伎で発明されたものでした。

上の写真は、写真ではわかりにくいのですが、回り舞台が360度回転しているときに写したものです。皆さん、興奮気味に写真撮影をしていますね。

下の写真は、舞台上手にある「床(ゆか)」の様子です。この御簾の内側で、「竹本(たけもと)」と呼ばれる「義太夫節(ぎだゆうぶし)」が奏されます。

義太夫節は、もとは人形浄瑠璃(文楽)の語りですが、人形浄瑠璃の作品を歌舞伎に移した「義太夫狂言」が上演されるようになり、歌舞伎にも取り入れられるようになりました。

最後に、花道の真下も見学させていただきました。花道の下は、役者が行き来する通路になっていて、ところどころに、舞台をうかがうモニターや、役者が座るための椅子が置かれていました。

和の伝統文化コースでは、花・茶・書・香・能・歌舞伎・日本舞踊などの伝統文化を幅広く学びますが、最大の特徴は、スクーリングでの学びのスタイルにあります。

今回ご紹介した「伝統文化入門」のように、身をもって体験することで理解を深めることを重視しています。

それにより、「伝統文化」のいまある姿を動的に見つめ、その「心」を感じ取ることを大切にしています。

今年度のスクーリングは、始まったばかり。

これから続くスクーリングも心待ちにしたいと思います。

和の伝統文化コース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

和の伝統文化コース

2022年11月01日

【和の伝統文化コース】スクーリング「伝統文化実践II-4(茶の文化)」のご紹介

こんにちは。和の伝統文化コースの雨宮です。 今回は、本コースの「伝統文化実践II-4(茶の文化)」という授業について、ご紹介したいと思います。 本コースには、日…

-

和の伝統文化コース

2019年08月13日

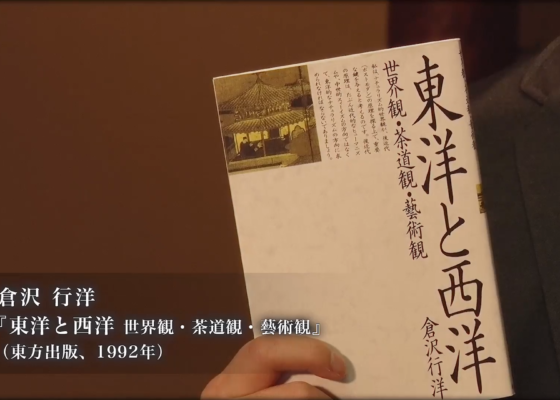

【和の伝統文化コース】「伝統文化」を現代において学び、実践する意義とは?

今回は、和の伝統文化コースにおける入門的な科目「伝統文化基礎講義」をご紹介します。こちらの科目は、倉沢行洋『東洋と西洋 ー 世界観・茶道観・芸術観』(東方出版、…

-

和の伝統文化コース

2023年12月21日

【和の伝統文化コース】「伝統文化実践II-4(茶の文化)」のご紹介

こんにちは。コース主任の野村です。 今回は和の伝統文化コースの授業の様子をお届けしたいと思います。 授業をご担当下さった中村幸先生からのレポートです。 11月4…