洋画コース

- 洋画コース 記事一覧

- 【洋画コース】スクーリング報告「洋画Ⅰ-3(静物木炭デッサン)」

2018年07月06日

【洋画コース】スクーリング報告「洋画Ⅰ-3(静物木炭デッサン)」

6/22(金)〜6/24(日)まで京都の瓜生山キャンパスにて、1年次の静物木炭デッサンのスクーリングが行われました。

美術大学に入学してそろそろ半年、いくつかのスクーリングを受けられた頃でしょうか。牛骨や石膏像など、これまでのモチーフらしいモチーフに比べると教室に入った時に「これを描くの?」と思われるかもしれません。

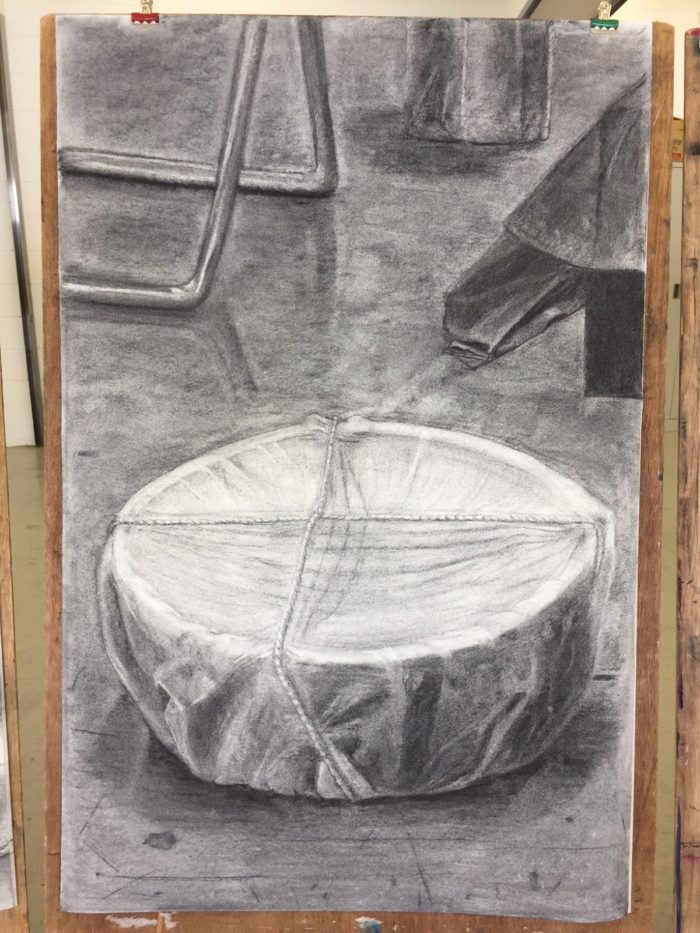

そうです、今回はこれを描きます。

モチーフという言葉を辞書で調べてみると「動機、理由、主題という意味のフランス語」となっています。「主題」は分かりやすいですが「理由」という意味もあるようです。1年次は観察描写が中心なので全課題モチーフが設定されています。そして絵を描く力をつけていくために、何となくではなく「理由」があってモチーフが選ばれています。

今回の「理由」は何でしょう?

ヒントは、牛骨や石膏と違ってモチーフが複数個あることです。

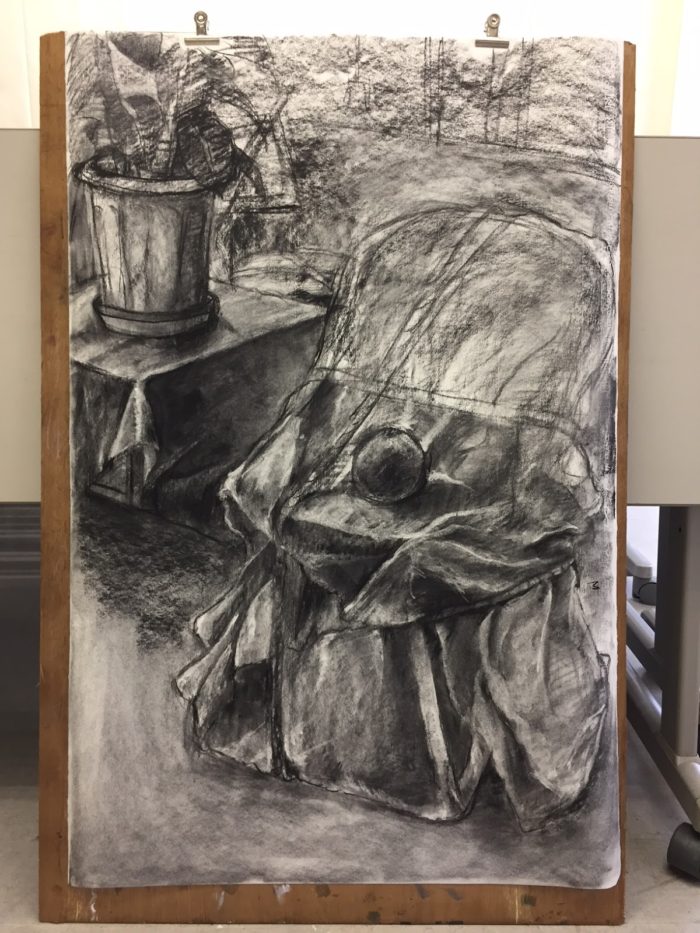

一日目、まずはクロッキーをして場所を決め、エスキース(本番を想定した下絵)で構図を探っていきます。線が、物を見た痕跡として画面に重なっていきます。一日目の取り組み方としては、目指せジャコメッテイです。

モチーフが一つの時は真ん中に大きく描くだけでも絵になりました。しかし今回はモチーフが複数個あるために、画面にどれくらいの大きさでどう配置するかということを考える必要があります。ここがとても重要です!

午前中粘ってエスキースを作っていくことが、このスクーリングを実りあるものにする秘訣です。一日目は明暗や細部よりも、形とプロポーション、構図で粘っていきましょう。

二日目は大きな明暗の変化を観察してどんどん調子(トーン)をのせていきます。

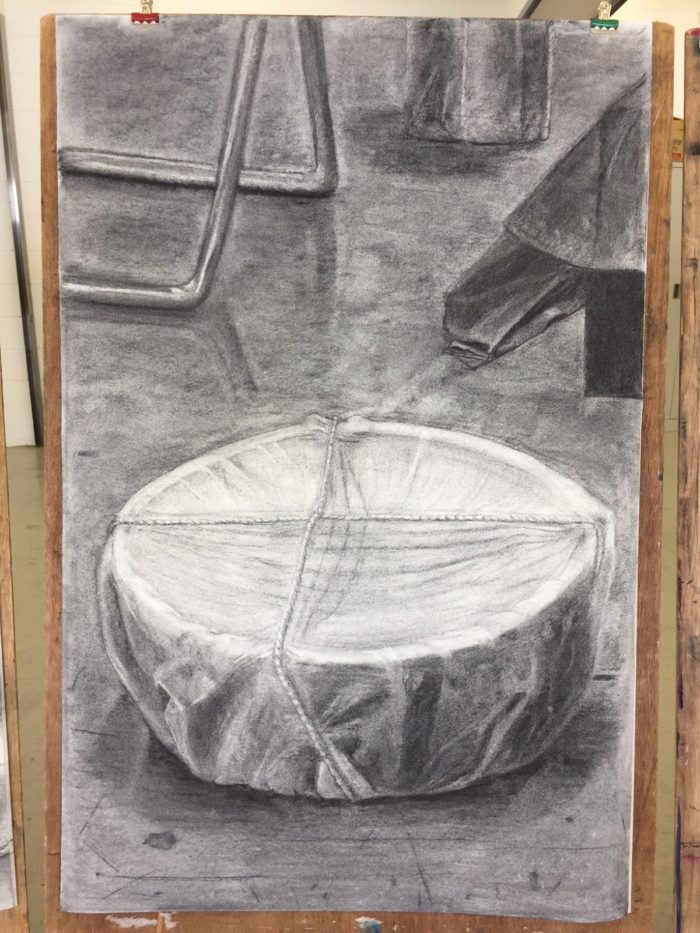

これだけ大きな画面に腕を大きく動かして木炭を紙に擦り込んでいくだけでも、身体的な感覚が鉛筆デッサンとは全然ちがいます。とくに二日目の午後は、ベースとなるトーンを擦り込んでいく必要があるので画面全体にどんどん木炭をのせていきます。ここで思い切れた人は絵が大きく変わります。物だけでなく、物と物の間の空間や光、薄暗さもモチーフとして捉えていきます。有名な彫刻家の船越桂さんは、同じく彫刻家である父の舟越保武さんに「木炭デッサンはゴシゴシ描け。」と言われたそうです。実感の伝わってくる作家の言葉ですね。

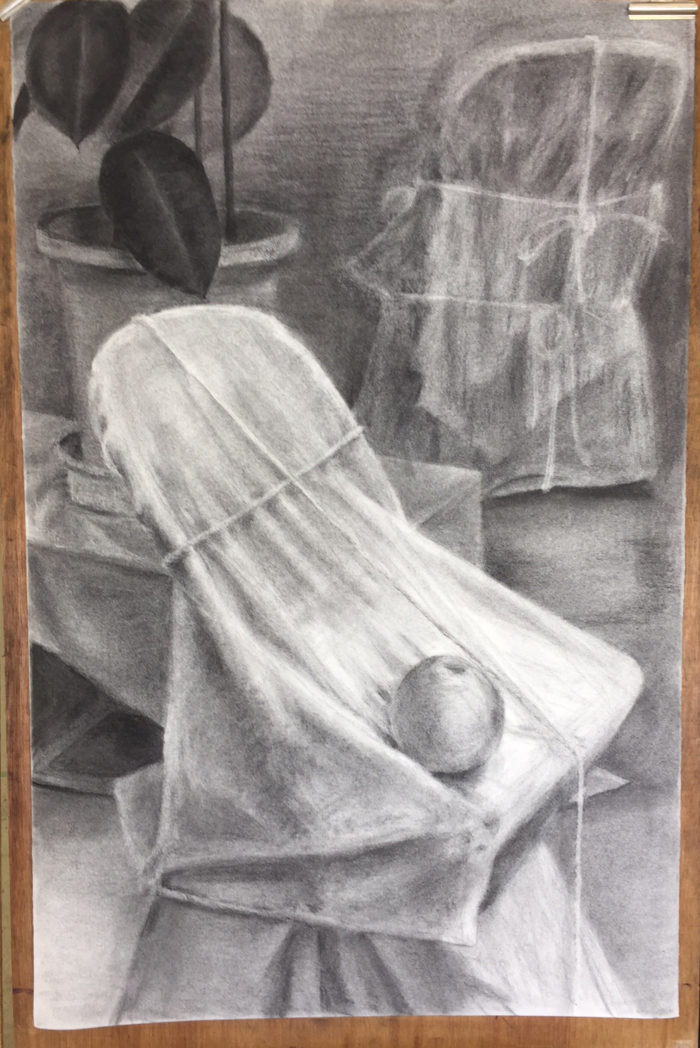

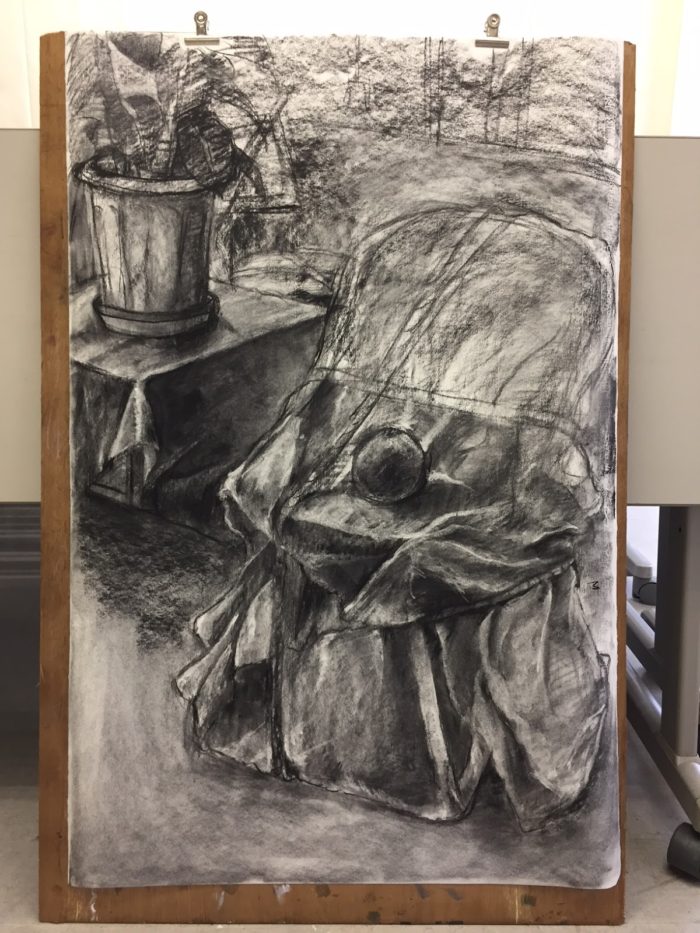

二日目終わりの中間講評。みなさんゴシゴシとトーンがのせられています。

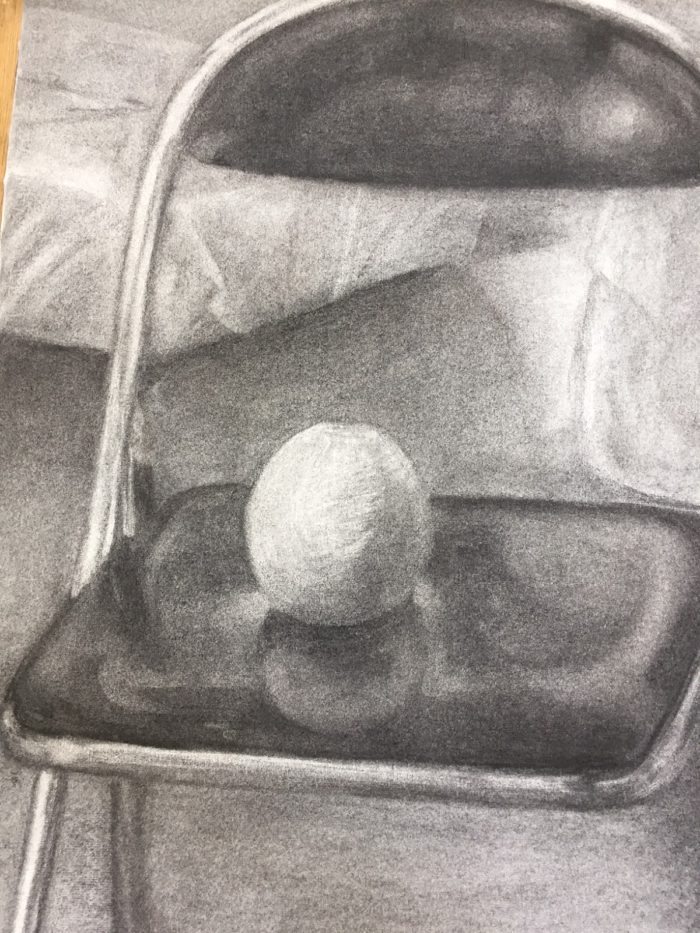

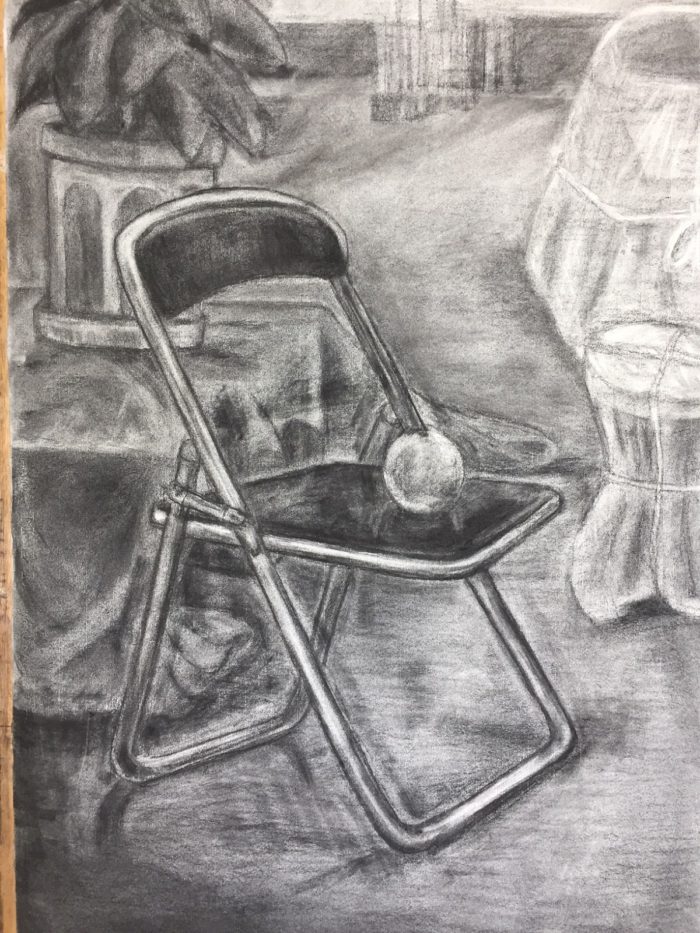

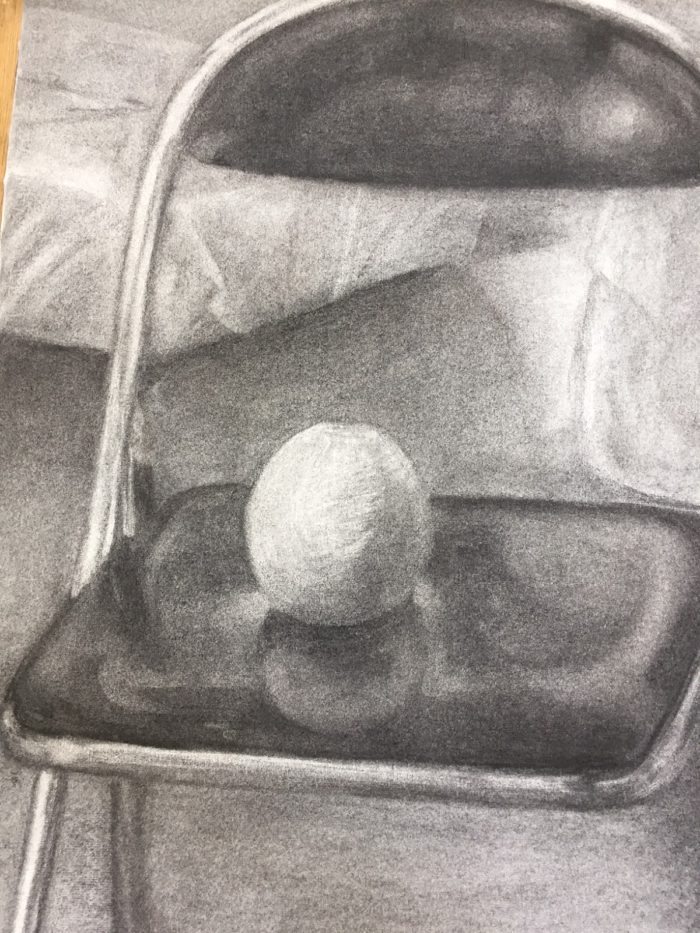

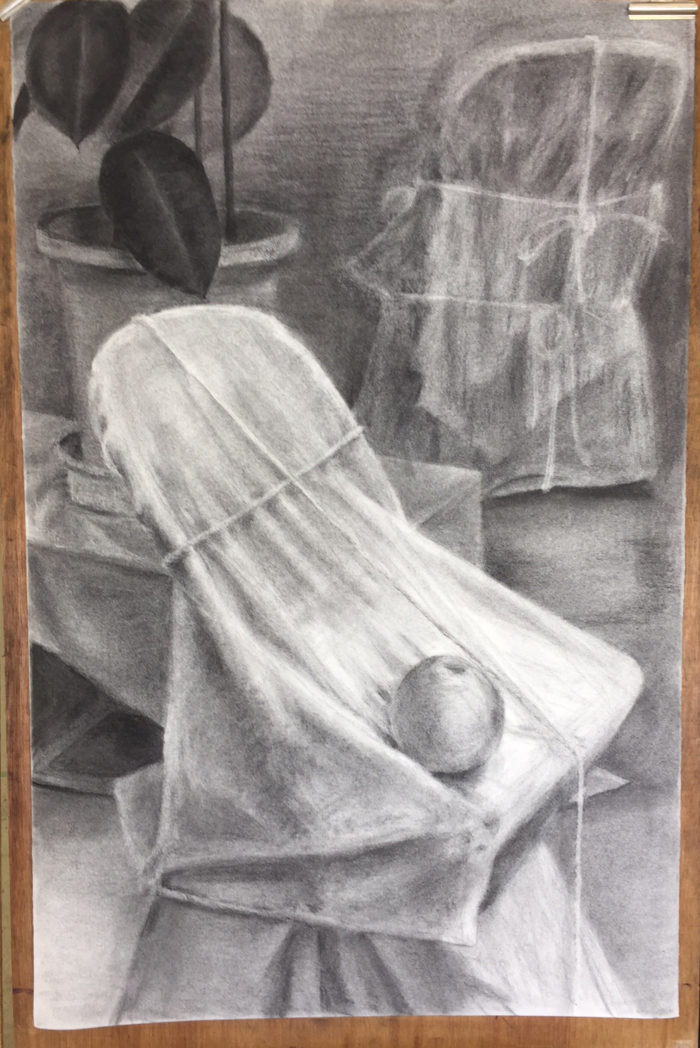

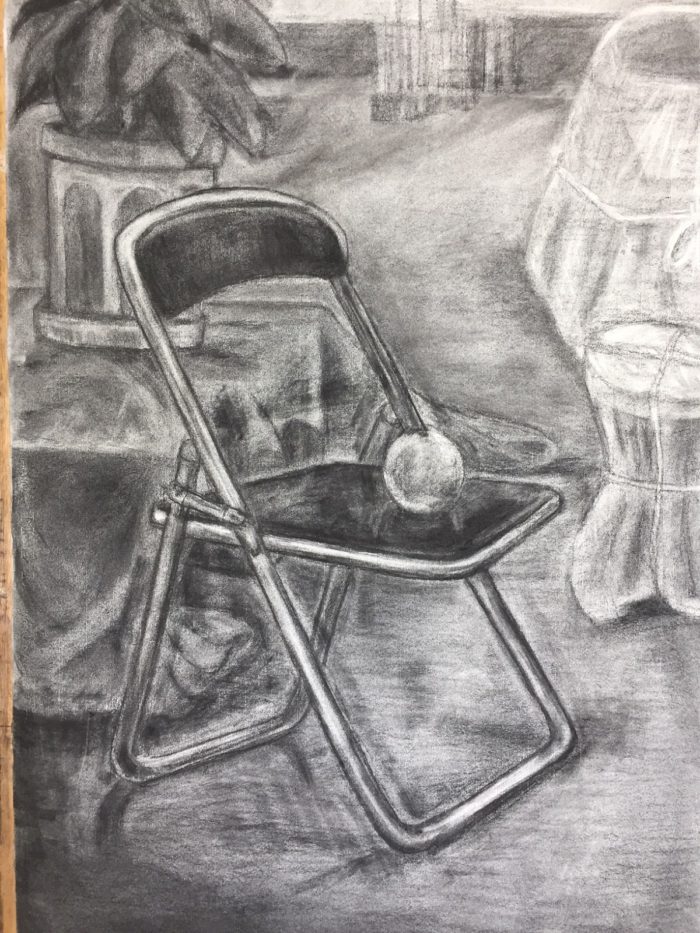

三日目は金属と布の質感の違いもこだわって描き込みます。椅子に映るグレープフルーツなども描き込まれています。

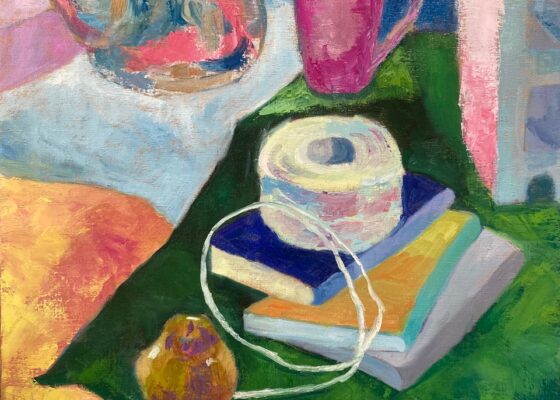

白い布と黄色い布、緑の葉っぱなどモチーフの固有色をデッサンで表現していくこともこのスクーリングの醍醐味になります。

物と物との距離感、空間を描く。モチーフの固有色をトーンで描き分ける。

そこらへんが今回の静物木炭デッサンを描く「理由」と言えます。しかしモチーフ(理由)が同じでも出来上がる作品は実に多様で、物理的な距離感や色味感だけでなく、作者が感じた距離感や色味感が実感として画面に表れてきて初めて、絵と呼ばれるものになるのだなと感じました。

木炭の擦り込み方や空間の捉え方など、30人以上のお互いの作品に刺激を受けて収穫の多い三日間となったと思います。

(報告:由井武人)

洋画コース | 学科・コース紹介

洋画コースブログ

美術大学に入学してそろそろ半年、いくつかのスクーリングを受けられた頃でしょうか。牛骨や石膏像など、これまでのモチーフらしいモチーフに比べると教室に入った時に「これを描くの?」と思われるかもしれません。

そうです、今回はこれを描きます。

モチーフという言葉を辞書で調べてみると「動機、理由、主題という意味のフランス語」となっています。「主題」は分かりやすいですが「理由」という意味もあるようです。1年次は観察描写が中心なので全課題モチーフが設定されています。そして絵を描く力をつけていくために、何となくではなく「理由」があってモチーフが選ばれています。

今回の「理由」は何でしょう?

ヒントは、牛骨や石膏と違ってモチーフが複数個あることです。

一日目、まずはクロッキーをして場所を決め、エスキース(本番を想定した下絵)で構図を探っていきます。線が、物を見た痕跡として画面に重なっていきます。一日目の取り組み方としては、目指せジャコメッテイです。

モチーフが一つの時は真ん中に大きく描くだけでも絵になりました。しかし今回はモチーフが複数個あるために、画面にどれくらいの大きさでどう配置するかということを考える必要があります。ここがとても重要です!

午前中粘ってエスキースを作っていくことが、このスクーリングを実りあるものにする秘訣です。一日目は明暗や細部よりも、形とプロポーション、構図で粘っていきましょう。

二日目は大きな明暗の変化を観察してどんどん調子(トーン)をのせていきます。

これだけ大きな画面に腕を大きく動かして木炭を紙に擦り込んでいくだけでも、身体的な感覚が鉛筆デッサンとは全然ちがいます。とくに二日目の午後は、ベースとなるトーンを擦り込んでいく必要があるので画面全体にどんどん木炭をのせていきます。ここで思い切れた人は絵が大きく変わります。物だけでなく、物と物の間の空間や光、薄暗さもモチーフとして捉えていきます。有名な彫刻家の船越桂さんは、同じく彫刻家である父の舟越保武さんに「木炭デッサンはゴシゴシ描け。」と言われたそうです。実感の伝わってくる作家の言葉ですね。

二日目終わりの中間講評。みなさんゴシゴシとトーンがのせられています。

三日目は金属と布の質感の違いもこだわって描き込みます。椅子に映るグレープフルーツなども描き込まれています。

白い布と黄色い布、緑の葉っぱなどモチーフの固有色をデッサンで表現していくこともこのスクーリングの醍醐味になります。

物と物との距離感、空間を描く。モチーフの固有色をトーンで描き分ける。

そこらへんが今回の静物木炭デッサンを描く「理由」と言えます。しかしモチーフ(理由)が同じでも出来上がる作品は実に多様で、物理的な距離感や色味感だけでなく、作者が感じた距離感や色味感が実感として画面に表れてきて初めて、絵と呼ばれるものになるのだなと感じました。

木炭の擦り込み方や空間の捉え方など、30人以上のお互いの作品に刺激を受けて収穫の多い三日間となったと思います。

(報告:由井武人)

洋画コース | 学科・コース紹介

洋画コースブログ

おすすめ記事

-

洋画コース

2022年07月04日

【洋画コース】「洋画I-2(木炭デッサン1)」スクーリング紹介!

こんにちは。洋画研究室です。 本日は、「洋画Ⅰ-2(木炭デッサン1)」のスクーリング授業の様子をご紹介します。 1年次のスクーリング授業としては、牛骨デッサンに…

-

洋画コース

2024年01月31日

【洋画コース】キュビズム、フォーヴィズムの視点や表現を学ぶ(2年次配当科目)

みなさんこんにちは。通信洋画コース2年次担当の城野愛子です。今日は、2年次スクーリング「コンポジションE(遠隔)」についてご紹介いたします。 今回は遠隔なので各…

-

洋画コース

2025年09月08日

【洋画コース】木炭デッサンのコツや木炭の扱いについて

こんにちは。洋画コースの卯野和宏です。今回は木炭デッサンについてご紹介いたします。 木炭デッサンでの描画材は、炭化させた樹木の枝や幹を使います。この画材は画面に…