染織コース

- 染織コース 記事一覧

- 【染織コース】「染織IV-2(絣のショールをデザインする)」スクーリング風景

2018年08月08日

【染織コース】「染織IV-2(絣のショールをデザインする)」スクーリング風景

皆さんこんにちは。染織コースの久田です。立秋を迎えましたがまだまだ暑い日が続いております。お元気でお過ごしでしょうか。夏は織機を使った授業がいくつかありますが、それに先立って織物のデザインをする授業が行われました。「絣のショールをデザインする」スクーリングの様子をご紹介します。

写真1 昨年度のスクーリングから

写真1 昨年度のスクーリングから

こちらは昨年開講された「絣のショールを織る」の完成作品合評会の様子です。色とりどりで美しいですね。動物性の繊維(カシミヤとシルク)でできた糸を酸性染料で染めています。模様は経絣(たてがすり)で染められています。絣という技法は糸の段階で染め分けを行います。たて糸を染め分ける経絣、よこ糸を染め分ける緯絣(よこがすり)、その他にこれらを併用するものなどがあります。スクーリング科目では経絣を、テキスト科目で緯絣を習得します。

写真2 教員のデモンストレーション

写真2 教員のデモンストレーション

授業では絣についての講義に続き、たて糸を準備する工程である整経(せいけい)や絣の括り方、染め方を実習します。作品にとりかかる前に工程を体験してみることで理解を深め、デザインの幅が広がるようにしています。

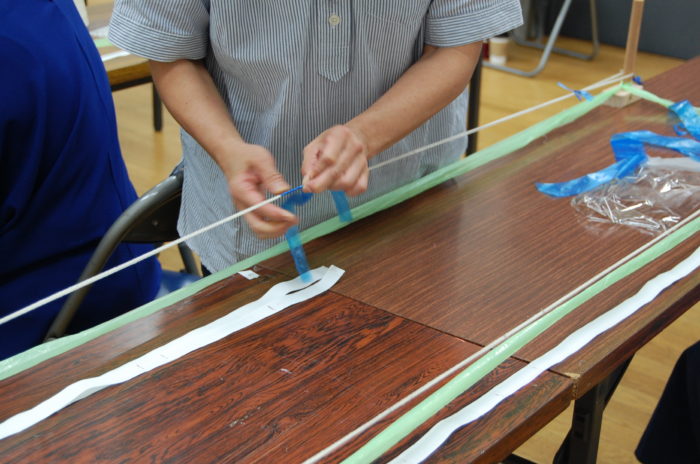

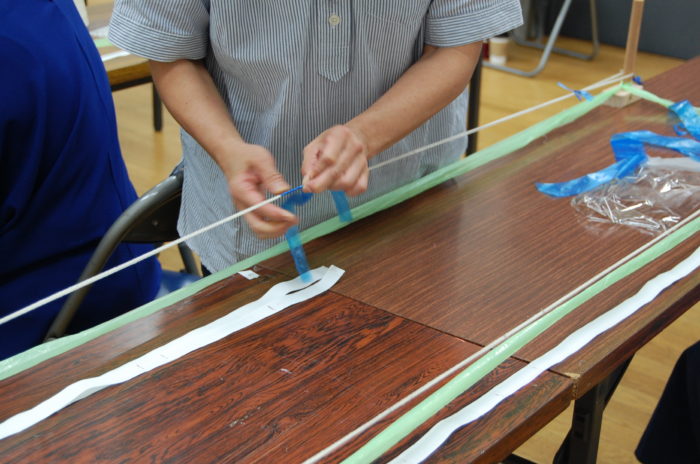

写真3 絣括りの実習

写真3 絣括りの実習

少量の糸を整経し、一部を括ります。授業では荷造り用のポリプロピレンテープを使っています。絣を括るための材料は他に、紙をベースに巻いて糸で括ったり、薄いゴムのシートを細く切って使ったりします。巻き方や解けないように結ぶ方法も色々あります。手早く括れて染色中に解けず、染色後には素早く解けることが条件です。

写真4 括れたところ

写真4 括れたところ

括れました。染めても染料が入らないかどうか、染める前は心配になりますね。きっと大丈夫でしょう。

写真5 染色の実習

写真5 染色の実習

括れた糸を染めます。絨毛は染色中に縮んだり絡まったりしないようにすることがポイントです。

写真6 染め終わった糸の括りを解きます。

写真6 染め終わった糸の括りを解きます。

きれいに防染(ぼうせん 染まらないようにすること)できています。感動の瞬間です。

写真7 デザイン

写真7 デザイン

工程が理解できたところで自分のショールをデザインします。たくさん描いてアイデアを出すこと、その中から絞ること、構図や色を練っていくことが大切です。

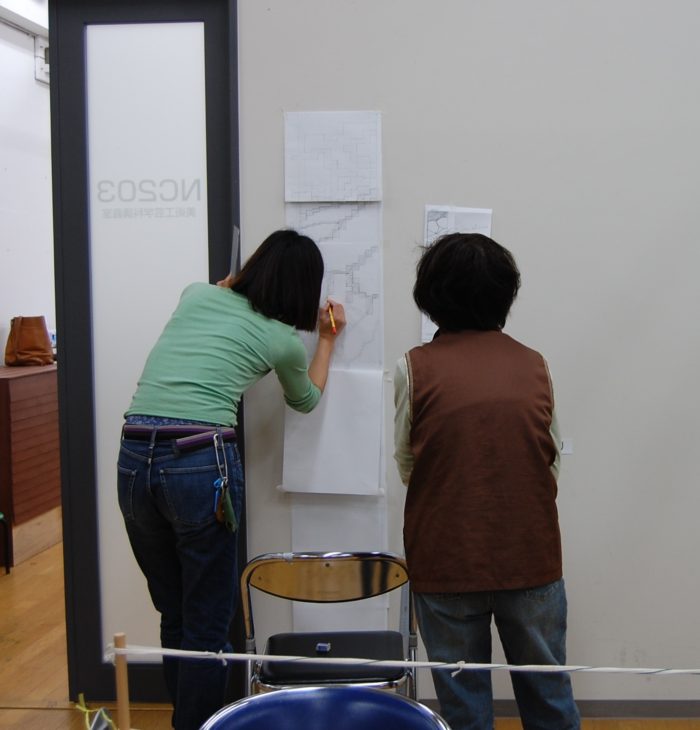

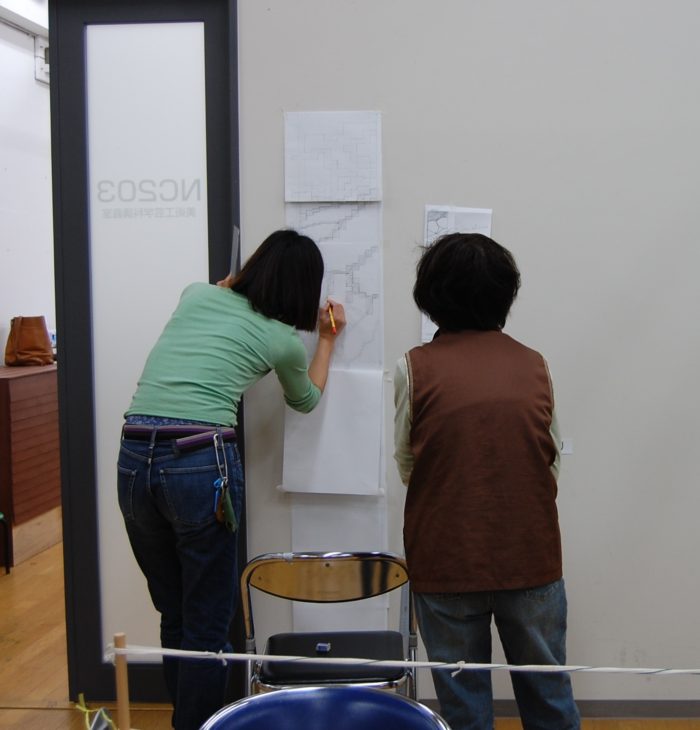

写真8 デザインは実物大に拡大します。壁に草稿を貼って離れたところから見るとよくわかります。描いては消し、描いては消し、少しずつ形を直していきます。

写真8 デザインは実物大に拡大します。壁に草稿を貼って離れたところから見るとよくわかります。描いては消し、描いては消し、少しずつ形を直していきます。

写真9 作品

写真9 作品

色付きの小草稿と線描きの実物大草稿。この二つがあれば作品が進められます。今後の作品制作では初めから実物大で描いたり、また小草稿のみで制作を進めたりと作品に合った方法をとります。

写真10 合評会

写真10 合評会

期間中にアイデアスケッチの講評、最終のデザインの合評を行います。他の学生作品を見て考えを聞くことはとても大切なことです。自分にはない考え方を知ることは自分の引き出しを豊富にできます。引き出しの中に入れておいていつか真似をするのではなく、より自由に自分のデザインを発想するためです。

このスクーリングはデザインするところまでです。自分のデザインがショールになったところを想像できたでしょうか。紙に描いたものと糸で織られたものは同じではないのですが、紙に描いた段階で出来上がりを想像できるようになることが肝心です。完成が楽しみですね。受講した皆さん、お疲れさまでした。

染織コース | 学科・コース紹介

染織コースブログ

写真1 昨年度のスクーリングから

写真1 昨年度のスクーリングからこちらは昨年開講された「絣のショールを織る」の完成作品合評会の様子です。色とりどりで美しいですね。動物性の繊維(カシミヤとシルク)でできた糸を酸性染料で染めています。模様は経絣(たてがすり)で染められています。絣という技法は糸の段階で染め分けを行います。たて糸を染め分ける経絣、よこ糸を染め分ける緯絣(よこがすり)、その他にこれらを併用するものなどがあります。スクーリング科目では経絣を、テキスト科目で緯絣を習得します。

写真2 教員のデモンストレーション

写真2 教員のデモンストレーション授業では絣についての講義に続き、たて糸を準備する工程である整経(せいけい)や絣の括り方、染め方を実習します。作品にとりかかる前に工程を体験してみることで理解を深め、デザインの幅が広がるようにしています。

写真3 絣括りの実習

写真3 絣括りの実習少量の糸を整経し、一部を括ります。授業では荷造り用のポリプロピレンテープを使っています。絣を括るための材料は他に、紙をベースに巻いて糸で括ったり、薄いゴムのシートを細く切って使ったりします。巻き方や解けないように結ぶ方法も色々あります。手早く括れて染色中に解けず、染色後には素早く解けることが条件です。

写真4 括れたところ

写真4 括れたところ括れました。染めても染料が入らないかどうか、染める前は心配になりますね。きっと大丈夫でしょう。

写真5 染色の実習

写真5 染色の実習括れた糸を染めます。絨毛は染色中に縮んだり絡まったりしないようにすることがポイントです。

写真6 染め終わった糸の括りを解きます。

写真6 染め終わった糸の括りを解きます。きれいに防染(ぼうせん 染まらないようにすること)できています。感動の瞬間です。

写真7 デザイン

写真7 デザイン工程が理解できたところで自分のショールをデザインします。たくさん描いてアイデアを出すこと、その中から絞ること、構図や色を練っていくことが大切です。

写真8 デザインは実物大に拡大します。壁に草稿を貼って離れたところから見るとよくわかります。描いては消し、描いては消し、少しずつ形を直していきます。

写真8 デザインは実物大に拡大します。壁に草稿を貼って離れたところから見るとよくわかります。描いては消し、描いては消し、少しずつ形を直していきます。 写真9 作品

写真9 作品色付きの小草稿と線描きの実物大草稿。この二つがあれば作品が進められます。今後の作品制作では初めから実物大で描いたり、また小草稿のみで制作を進めたりと作品に合った方法をとります。

写真10 合評会

写真10 合評会期間中にアイデアスケッチの講評、最終のデザインの合評を行います。他の学生作品を見て考えを聞くことはとても大切なことです。自分にはない考え方を知ることは自分の引き出しを豊富にできます。引き出しの中に入れておいていつか真似をするのではなく、より自由に自分のデザインを発想するためです。

このスクーリングはデザインするところまでです。自分のデザインがショールになったところを想像できたでしょうか。紙に描いたものと糸で織られたものは同じではないのですが、紙に描いた段階で出来上がりを想像できるようになることが肝心です。完成が楽しみですね。受講した皆さん、お疲れさまでした。

染織コース | 学科・コース紹介

染織コースブログ

おすすめ記事

-

染織コース

2020年12月10日

【染織コース】藍色絞りの浴衣をデザインする

みなさまお元気にされていますか? 12月に入って京都はとっても寒くなってきました。 染織コースでは寒さにも負けずに藍色絞りの浴衣をデザインするための染色スクーリ…

-

染織コース

2019年06月18日

【染織コース】卒業制作スクーリング紹介

皆さんこんにちは。染織コースの久田です。6月に開講された卒業制作スクーリングのうち、織物に取り組んでいる様子をご紹介します。 4月の初回スクーリングで制作計画を…

-

染織コース

2018年07月09日

【染織コース】「染織Ⅲ-3」(型染の風呂敷を染める)~型染めの楽しみを知る~

こんにちは、染織コースの高木です。 今回は2年次の型染の授業をご紹介します。 このスクーリングでは、まず前半の「型染の風呂敷をデザインする」というスクーリングで…