空間演出デザインコース

- 空間演出デザインコース 記事一覧

- 【空間演出デザインコース】「東京特別講義と京都スペシャルイベント」開催報告

2018年09月20日

【空間演出デザインコース】「東京特別講義と京都スペシャルイベント」開催報告

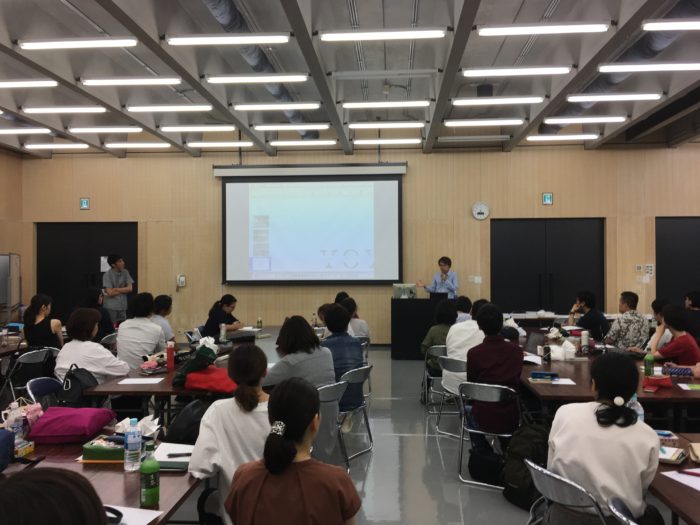

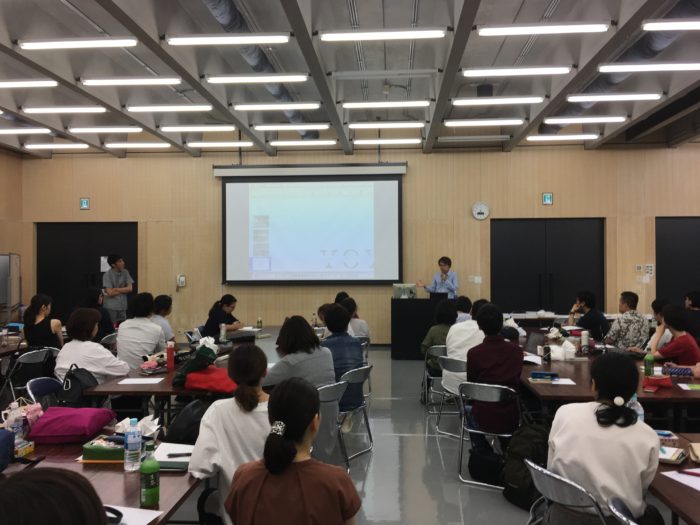

9月8日(土)、東京・外苑キャンパスでは、空間演出デザインコース主催の公開特別講義「YOY アイデアとプロセス」が開催されました。イタリア・ミラノで開催されるデザインイベント「ミラノデザインウィーク」で7年連続・7回目の出展を果たし、そのユニークなアイデアのプロダクトが国内外で多くの賞を受賞するなど、注目を集めるデザインスタジオ・YOY(ヨイ)の山本侑樹先生にお話いただきました。

当日は空間演出デザインII-2「造形表現基礎」のスクーリングも開催していましたので、教室内に事前課題や制作物が置かれている中、多くの皆さんにお越しいただきました。山本先生ご自身も通信教育部の皆さんと似た境遇でデザインに取り組んでいるとのこと。普段は企業で働き、それと並行してもう一人のメンバーである小野直紀さんと「誰もみたことがないモノづくり」をしようと、デザインの活動をされています。

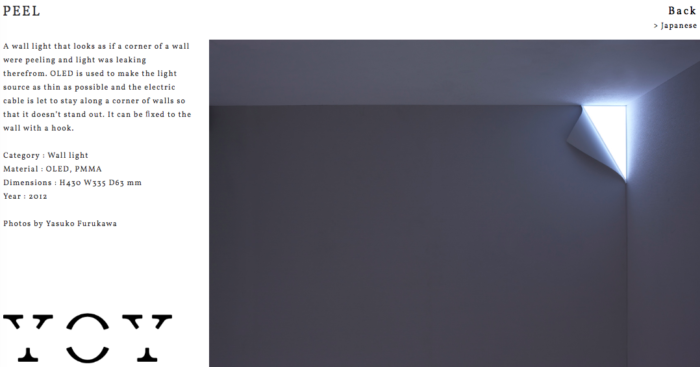

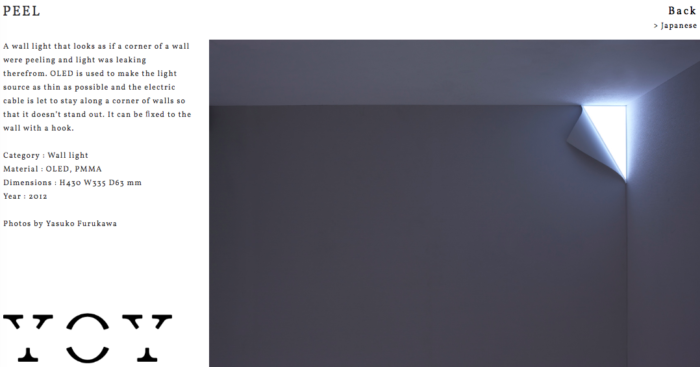

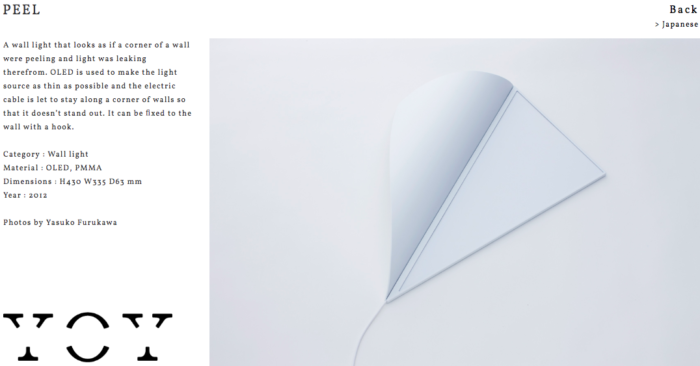

大学在学中の山本先生はモノ系のデザインを、そして小野さんは空間系のデザインを学んでいました。互いにデザインの領域に携わるものの、モノ系と空間系で着眼点が異なるため意外な発見が多いそうです。そのような中、最初の作品「PEEL」(2012年)が生まれました。

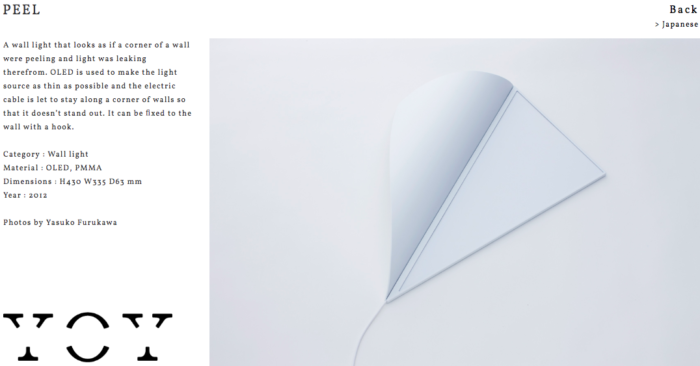

1枚目の写真では、壁紙が剥がれて壁の一部が光っているように見えますが、実はその光っている部分には種明かしがあって、2枚目の写真のような照明器具になっています。これは、照明器具という単体のモノをつくるだけでなく、つくったモノが空間全体に作用する(空間の見え方を変える)ことに主眼が置かれたアイデアです。

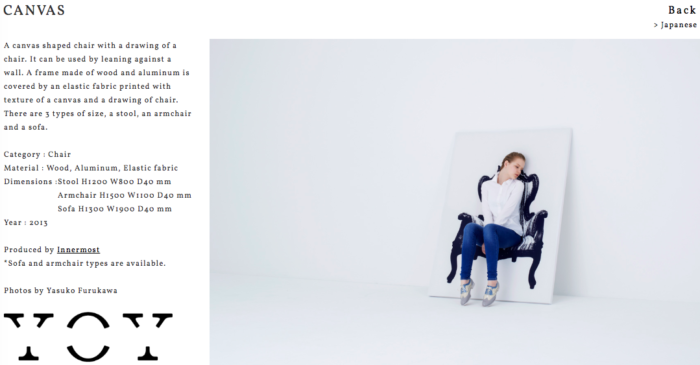

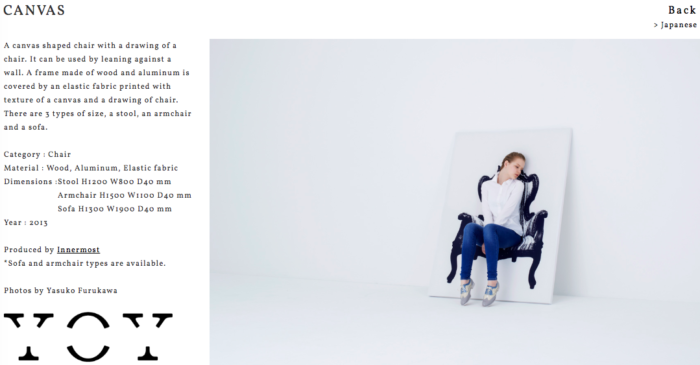

このようなアイデアを探す手法として、山本先生は「特異点」をキーワードにあげられています。例えばそれは、空間系とモノ系という2つの領域もそうですし、言葉を変えると、アートとデザイン、二次元と三次元といったことも指します。そうした2つの異なる概念の境界について考えてみることで、これまでに「誰もみたことがないモノ」が生み出されるのではないかということです。そのようなアプローチから「二次元に描かれた椅子の絵の上に三次元的に座る」というアイデアが出て、実際に作品にしたものが「CANVAS」(2013年)という椅子でした。

http://yoy-idea.jp/

こちらの椅子については、アイデアの発想からプロモーション、製品化に到るまでの流れを写真や映像を交えて詳しくご紹介いただきました。アイデア出しの段階では、ラフスケッチで考える、シーンから考える、言葉で考える、(実物サイズを)作りながら考える、といったように、様々な角度からひたすらに考えるそうです。

アイデアを1000案出し、その中から案を絞り込んだ後、最低3回は試作を繰り返さなくてはクオリティが上がらないということで、このプロセスは学生の皆さんにも課題制作の中で是非チャレンジしてもらいたいところですね。また、試作の段階では、製品になることをイメージして具体的に考えておくことが大切で、そうすることによって、見本市の会場でメーカーと話し合う機会があった際、製品化へのゴールが極めて近くなるということでした。実際にインターネットで発注した木の枠をマンションの廊下に立てかけて、ホームセンターで買ってきた材料を用いて試作が繰り返されている様子を写真で拝見すると、学生の皆さんも自宅でテキスト科目の演習に取り組んでいるご自身の姿と重ね合わされたのではないでしょうか。

こうしたプロダクトデザインの他にも、ロゴやサインのデザイン、ホテルのリノベーションなど、さまざまなデザイン領域について、世の中に未だにないものを創りだそうとする山本先生の姿勢に刺激を受ける貴重な時間となりました。山本先生どうもありがとうございました。

さて、ここからは京都からお届けします。

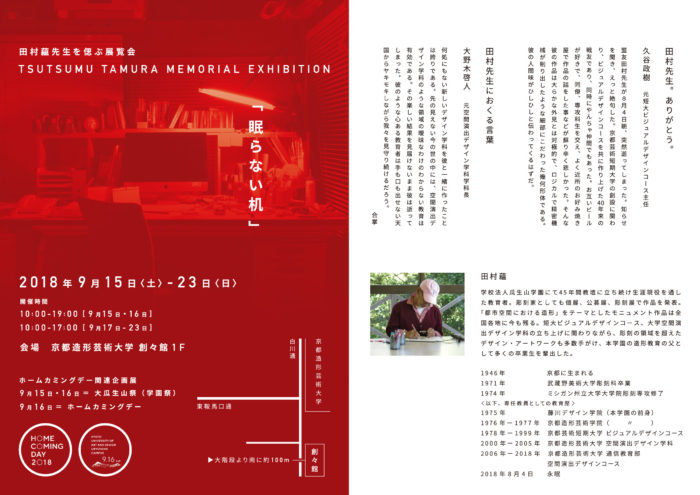

9/15(土)、16(日)は大瓜生山祭(学園祭)が開催され、16日には卒業生の集うホームカミングデーも開催されましたが、それと同時に大切な展覧会がはじまりました。

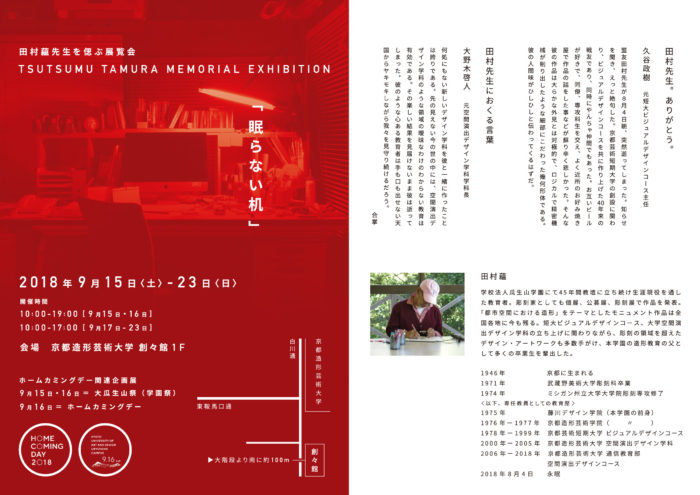

8月4日にご逝去された我らが空デの田村蘊先生を偲ぶ展覧会「眠らない机」が9/15(土)〜9/23(日)の会期で開催されています。大学としての追悼展ですが、もちろん企画構成、設営は我々空間演出デザインコース研究室と卒業生のご協力で開催にこぎつけることができました。

場所は創々館1Fで、本学名物の「大階段」を下りて白川通り沿いに100Mくらい南下したところの道路に面しています。

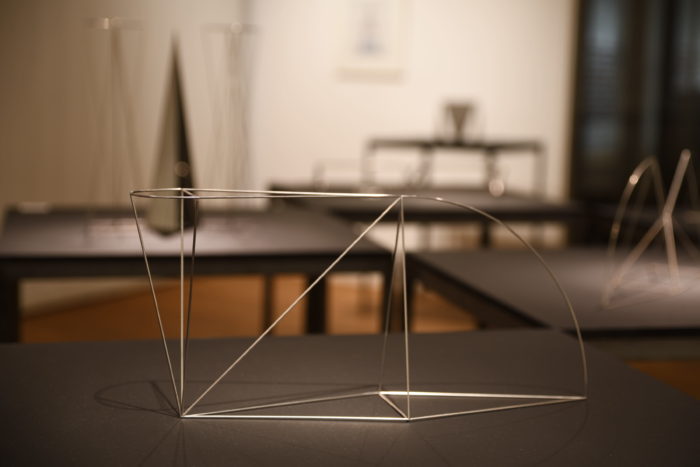

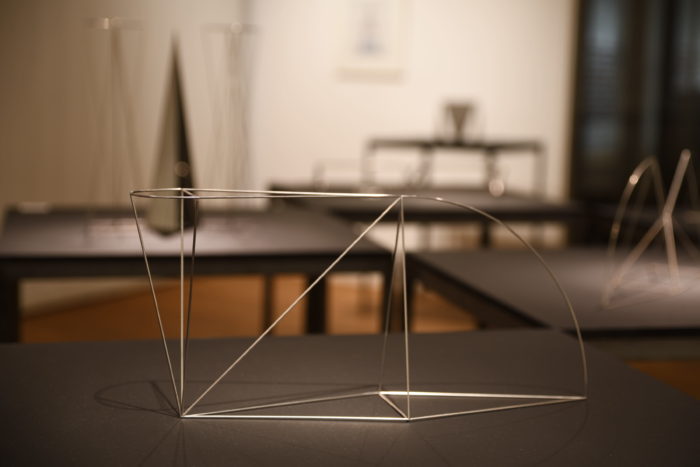

展覧会は2部屋で構成され、ひとつは田村先生の作品展示です。先生が制作時によく聞いていたJAZZが流れる空間にひとつひとつの作品が凛として我々を迎えてくれます。

中には空デの教材や課題になった作品もあるんですよ。

もうひとつの部屋は、展覧会タイトルの通り田村先生の使っていた机をそのままの状態で移設して研究室の空気を感じてもらえる空間にしています。

机の背中側にはみんなが集える大テーブルがあり、そこでは先生のスケッチブックを手に取ってじっくりご覧いただけます。また奥にある500枚を超える写真展示は圧巻です。

そして何よりも必見なのが「眠らない机」です。生涯現役の作家であり教育者でもあった田村先生のこだわりや人柄を感じられます。ついさっきまでそこに座っていた気がしてなりません。

既に大勢の方にお越しいただいてますが、皆さんゆっくりと2つの空間で過ごしていただいてます。田村先生の作家としての輝きを発見し、その制作姿勢からスタディの大切さを改めて教わったという声もあります。

最後に。展覧会初日9/15の13:00−17:00の時間帯に空間演出デザインコースの大履修相談会の開催もありましたので、せっかくなので田村先生の展覧会会場での開催としました。実際の相談は少なかったのですが、多くの在校生の皆さんが来て刺激を受けてくれたことでその目的は全うできたように思います。

また、15:00からは特別イベントとして学園祭ツアーも実施され、メインの人間館会場から通学部の空間演出デザイン学科展示のある場所まで短い時間ながら濃密なツアーとなりました。

さらには、16:00からWebでの会議システムを活用した「オンラインオープンゼミ(遠隔による学習相談)」も試験実施しました。こちらもはじめての取り組みなので参加者は少なかったものの、新入生からのアクセスや沖縄の学生との学習相談を実施することができました。また、同時期に長崎へ旅行に行っている23名の在校生・卒業生ともリアルタイムに繋がってコミュニケーションが取れるなど、近い将来の効果的運用の可能性を感じることができました。

今後も、空間演出デザインコースではどんどん新しい環境に挑戦していきたいと思います。

さて、長くなってしまいましたが、田村先生を偲ぶ展覧会「眠らない机」は9月23日(日)まで無休で連日10:00−17:00で開催しています。連休で京都へお越しの方は、ぜひともお立ち寄りください!

空間演出デザインコース| 学科・コース紹介

当日は空間演出デザインII-2「造形表現基礎」のスクーリングも開催していましたので、教室内に事前課題や制作物が置かれている中、多くの皆さんにお越しいただきました。山本先生ご自身も通信教育部の皆さんと似た境遇でデザインに取り組んでいるとのこと。普段は企業で働き、それと並行してもう一人のメンバーである小野直紀さんと「誰もみたことがないモノづくり」をしようと、デザインの活動をされています。

大学在学中の山本先生はモノ系のデザインを、そして小野さんは空間系のデザインを学んでいました。互いにデザインの領域に携わるものの、モノ系と空間系で着眼点が異なるため意外な発見が多いそうです。そのような中、最初の作品「PEEL」(2012年)が生まれました。

1枚目の写真では、壁紙が剥がれて壁の一部が光っているように見えますが、実はその光っている部分には種明かしがあって、2枚目の写真のような照明器具になっています。これは、照明器具という単体のモノをつくるだけでなく、つくったモノが空間全体に作用する(空間の見え方を変える)ことに主眼が置かれたアイデアです。

このようなアイデアを探す手法として、山本先生は「特異点」をキーワードにあげられています。例えばそれは、空間系とモノ系という2つの領域もそうですし、言葉を変えると、アートとデザイン、二次元と三次元といったことも指します。そうした2つの異なる概念の境界について考えてみることで、これまでに「誰もみたことがないモノ」が生み出されるのではないかということです。そのようなアプローチから「二次元に描かれた椅子の絵の上に三次元的に座る」というアイデアが出て、実際に作品にしたものが「CANVAS」(2013年)という椅子でした。

http://yoy-idea.jp/

こちらの椅子については、アイデアの発想からプロモーション、製品化に到るまでの流れを写真や映像を交えて詳しくご紹介いただきました。アイデア出しの段階では、ラフスケッチで考える、シーンから考える、言葉で考える、(実物サイズを)作りながら考える、といったように、様々な角度からひたすらに考えるそうです。

アイデアを1000案出し、その中から案を絞り込んだ後、最低3回は試作を繰り返さなくてはクオリティが上がらないということで、このプロセスは学生の皆さんにも課題制作の中で是非チャレンジしてもらいたいところですね。また、試作の段階では、製品になることをイメージして具体的に考えておくことが大切で、そうすることによって、見本市の会場でメーカーと話し合う機会があった際、製品化へのゴールが極めて近くなるということでした。実際にインターネットで発注した木の枠をマンションの廊下に立てかけて、ホームセンターで買ってきた材料を用いて試作が繰り返されている様子を写真で拝見すると、学生の皆さんも自宅でテキスト科目の演習に取り組んでいるご自身の姿と重ね合わされたのではないでしょうか。

こうしたプロダクトデザインの他にも、ロゴやサインのデザイン、ホテルのリノベーションなど、さまざまなデザイン領域について、世の中に未だにないものを創りだそうとする山本先生の姿勢に刺激を受ける貴重な時間となりました。山本先生どうもありがとうございました。

さて、ここからは京都からお届けします。

9/15(土)、16(日)は大瓜生山祭(学園祭)が開催され、16日には卒業生の集うホームカミングデーも開催されましたが、それと同時に大切な展覧会がはじまりました。

8月4日にご逝去された我らが空デの田村蘊先生を偲ぶ展覧会「眠らない机」が9/15(土)〜9/23(日)の会期で開催されています。大学としての追悼展ですが、もちろん企画構成、設営は我々空間演出デザインコース研究室と卒業生のご協力で開催にこぎつけることができました。

場所は創々館1Fで、本学名物の「大階段」を下りて白川通り沿いに100Mくらい南下したところの道路に面しています。

展覧会は2部屋で構成され、ひとつは田村先生の作品展示です。先生が制作時によく聞いていたJAZZが流れる空間にひとつひとつの作品が凛として我々を迎えてくれます。

中には空デの教材や課題になった作品もあるんですよ。

もうひとつの部屋は、展覧会タイトルの通り田村先生の使っていた机をそのままの状態で移設して研究室の空気を感じてもらえる空間にしています。

机の背中側にはみんなが集える大テーブルがあり、そこでは先生のスケッチブックを手に取ってじっくりご覧いただけます。また奥にある500枚を超える写真展示は圧巻です。

そして何よりも必見なのが「眠らない机」です。生涯現役の作家であり教育者でもあった田村先生のこだわりや人柄を感じられます。ついさっきまでそこに座っていた気がしてなりません。

既に大勢の方にお越しいただいてますが、皆さんゆっくりと2つの空間で過ごしていただいてます。田村先生の作家としての輝きを発見し、その制作姿勢からスタディの大切さを改めて教わったという声もあります。

最後に。展覧会初日9/15の13:00−17:00の時間帯に空間演出デザインコースの大履修相談会の開催もありましたので、せっかくなので田村先生の展覧会会場での開催としました。実際の相談は少なかったのですが、多くの在校生の皆さんが来て刺激を受けてくれたことでその目的は全うできたように思います。

また、15:00からは特別イベントとして学園祭ツアーも実施され、メインの人間館会場から通学部の空間演出デザイン学科展示のある場所まで短い時間ながら濃密なツアーとなりました。

さらには、16:00からWebでの会議システムを活用した「オンラインオープンゼミ(遠隔による学習相談)」も試験実施しました。こちらもはじめての取り組みなので参加者は少なかったものの、新入生からのアクセスや沖縄の学生との学習相談を実施することができました。また、同時期に長崎へ旅行に行っている23名の在校生・卒業生ともリアルタイムに繋がってコミュニケーションが取れるなど、近い将来の効果的運用の可能性を感じることができました。

今後も、空間演出デザインコースではどんどん新しい環境に挑戦していきたいと思います。

さて、長くなってしまいましたが、田村先生を偲ぶ展覧会「眠らない机」は9月23日(日)まで無休で連日10:00−17:00で開催しています。連休で京都へお越しの方は、ぜひともお立ち寄りください!

空間演出デザインコース| 学科・コース紹介

おすすめ記事

-

空間演出デザインコース

2023年03月01日

【空間演出デザインコース】「メディア表現と空間演出」/「特別講義 音を紡ぐ空間体験」

みなさん、こんにちは。空間演出デザインコース研究室の籔下です。2022年度も残りわずかとなりましたね。今回は2月に外苑キャンパスで開講されたスクーリング「メディ…

-

空間演出デザインコース

2023年02月07日

【空間演出デザインコース】空デ これまでの記事のオススメまとめ

みなさんこんにちは。 空間演出デザインコース(略して、空デ)研究室の岡本です。 このブログでは、空デの授業やイベントの紹介、空デのコースの特徴などいろんな記事を…

-

空間演出デザインコース

2023年01月31日

【空間演出デザインコース】空デの学びの特徴は?

みなさんこんにちは。 空間演出デザインコース(略して、空デ)の岡本です。 次年度に向けて入学を検討される中で、よくいただく質問があります。 「建築デザインコース…