ランドスケープデザインコース

- ランドスケープデザインコース 記事一覧

- 【ランドスケープデザインコース】特別公開講義「ランドスケープデザイン/半世紀」(京都)

2018年10月03日

【ランドスケープデザインコース】特別公開講義「ランドスケープデザイン/半世紀」(京都)

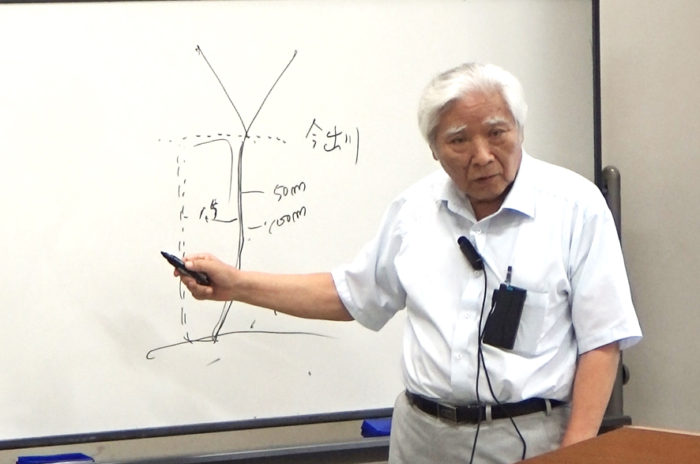

今回は、9月22日(土)に京都・瓜生山キャンパスで行われた特別公開講義「ランドスケープデザイン/半世紀」のレポートです。

ランドスケープデザインコースの特別公開講義は、一般の方々にも聴講可能な形で年2回(京都、東京のキャンパスで1回ずつ)開催しています。

*8月に東京・外苑キャンパスで開催された特別公開講義の様子は、こちらのブログから。

今回、講演いただいたのは、吉田昌弘先生。

ランドスケープデザインの半世紀を、戦後から1964年東京オリンピック、1970年大阪万博という国家プロジェクトを経て、日本の造園設計・造園コンサルタントが歩んだ過程や、吉田先生ご自身の経験、設計などをもとに、ざっくばらんな語り口でお話しいただきました。

造園業界の遍歴を、1960年代 高度経済成長期に設立された造園事務所連合が、日本の造園コンサルタントの初動となり、1970年の大阪万博を経て、1972年「都市公園等整備五箇年計画」をきっかけに造園コンサルタント業が本格的に動きだしたことなどを伝えていただきました。それと同時に、「当時はまだまだ美しい景観への関心がとても低かった」とも、おっしゃっていました。

そこから現代に至るまで、都市公園の普及により人口一人当たりの公園面積が順調に増加した反面、形式的な計画ゆえに魅力が欠如していること。また、新しい公園をつくるより、現状の公園管理を充実し、景観・環境的に豊かな公園へと整備することで、既存の都市公園の魅力を回復できる旨の話に、今後の課題を見たような気がしました。

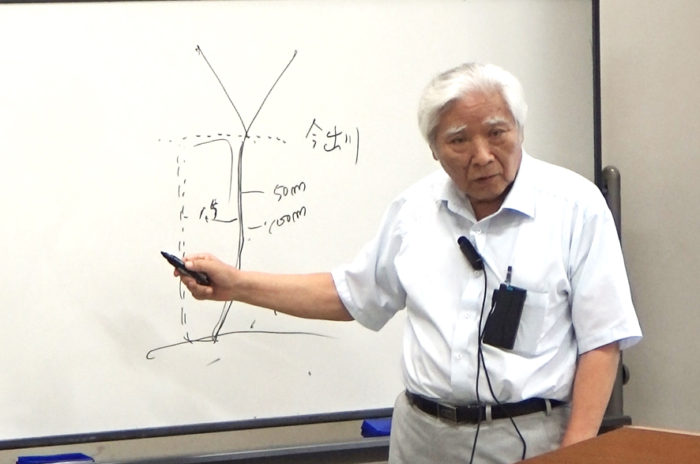

吉田先生ご自身の関わった実例からは、滞在時間の長い公園をつくるための設計として、山城総合運動公園でのオープンスペースの重要性や、鴨川改修整備において、既存の造成にはほとんど手を付けず、京都の歴史的観点から桜と柳で景観整備を行ったことなど、先生自身が考える景観の指針を聴くことができました。

鴨川の話からは、歴史や日本の芸能と深い関わりを持つ鴨川の文化的価値についてまで、時空を俯瞰するような視点で景観に寄り添う吉田先生の人柄も、垣間見た気がします。

最後は、市街地に近接する樹木が放置され、都市景観を脅かしていることや、全国の大半の「生産緑地」が2022年に営農義務がなくなり、その後の緑地維持が不透明であることなど、私たちの生活圏に多くある問題をどう考えていくのか、身近な景観に対する問題提議を、私たちに向けて示してくれました。

ランドスケープデザインが解決すべき問題や、提案できる可能性は私たちの生活のすぐそばにあるようです。

まとめには、江戸時代の遊観所に触れ、日本人が持っていた身近に美しい景観を楽しむ機会を取り戻せたらとおっしゃって、講義は締めくくられました。今回の特別公開講義を通して、人の美しいや心地よいと感じられる価値観を、どれだけ景観や周辺環境に還元できるか、ランドスケープデザインのこれからの立ち位置の一端を教わった気がします。

吉田先生、聴講いただいたみなさん、ありがとうございました。

*後日、今回の公開講座をWEB上で公開予定です。またあらためてこのブログでご案内しますので楽しみにお待ちください。

ランドスケープデザインコース| 学科・コース紹介

ランドスケープデザインコースの特別公開講義は、一般の方々にも聴講可能な形で年2回(京都、東京のキャンパスで1回ずつ)開催しています。

*8月に東京・外苑キャンパスで開催された特別公開講義の様子は、こちらのブログから。

今回、講演いただいたのは、吉田昌弘先生。

ランドスケープデザインの半世紀を、戦後から1964年東京オリンピック、1970年大阪万博という国家プロジェクトを経て、日本の造園設計・造園コンサルタントが歩んだ過程や、吉田先生ご自身の経験、設計などをもとに、ざっくばらんな語り口でお話しいただきました。

造園業界の遍歴を、1960年代 高度経済成長期に設立された造園事務所連合が、日本の造園コンサルタントの初動となり、1970年の大阪万博を経て、1972年「都市公園等整備五箇年計画」をきっかけに造園コンサルタント業が本格的に動きだしたことなどを伝えていただきました。それと同時に、「当時はまだまだ美しい景観への関心がとても低かった」とも、おっしゃっていました。

そこから現代に至るまで、都市公園の普及により人口一人当たりの公園面積が順調に増加した反面、形式的な計画ゆえに魅力が欠如していること。また、新しい公園をつくるより、現状の公園管理を充実し、景観・環境的に豊かな公園へと整備することで、既存の都市公園の魅力を回復できる旨の話に、今後の課題を見たような気がしました。

吉田先生ご自身の関わった実例からは、滞在時間の長い公園をつくるための設計として、山城総合運動公園でのオープンスペースの重要性や、鴨川改修整備において、既存の造成にはほとんど手を付けず、京都の歴史的観点から桜と柳で景観整備を行ったことなど、先生自身が考える景観の指針を聴くことができました。

鴨川の話からは、歴史や日本の芸能と深い関わりを持つ鴨川の文化的価値についてまで、時空を俯瞰するような視点で景観に寄り添う吉田先生の人柄も、垣間見た気がします。

最後は、市街地に近接する樹木が放置され、都市景観を脅かしていることや、全国の大半の「生産緑地」が2022年に営農義務がなくなり、その後の緑地維持が不透明であることなど、私たちの生活圏に多くある問題をどう考えていくのか、身近な景観に対する問題提議を、私たちに向けて示してくれました。

ランドスケープデザインが解決すべき問題や、提案できる可能性は私たちの生活のすぐそばにあるようです。

まとめには、江戸時代の遊観所に触れ、日本人が持っていた身近に美しい景観を楽しむ機会を取り戻せたらとおっしゃって、講義は締めくくられました。今回の特別公開講義を通して、人の美しいや心地よいと感じられる価値観を、どれだけ景観や周辺環境に還元できるか、ランドスケープデザインのこれからの立ち位置の一端を教わった気がします。

吉田先生、聴講いただいたみなさん、ありがとうございました。

*後日、今回の公開講座をWEB上で公開予定です。またあらためてこのブログでご案内しますので楽しみにお待ちください。

ランドスケープデザインコース| 学科・コース紹介

おすすめ記事

-

ランドスケープデザインコース

2018年08月31日

【ランドスケープデザインコース】特別公開講義「ランドスケープデザインの半世紀」の紹介

みなさん、こんにちは。ランドスケープデザインコースの河野です。 今回は、東京の外苑キャンパスで8月4日に行われた特別公開講義を紹介します。ランドスケープデザイン…

-

ランドスケープデザインコース

2019年10月10日

【ランドスケープデザインコース】製図用具の使用法や建築物・地形・樹木などの図面描法を学ぶ「デザイン基礎1(設計製図基礎)」

こんにちは。今回は、テキスト科目(自宅学習)の中から、「デザイン基礎1(ランドスケープデザイン)」という授業を紹介します。 こちらの科目のサブタイトルは「設計製…

-

ランドスケープデザインコース

2021年05月26日

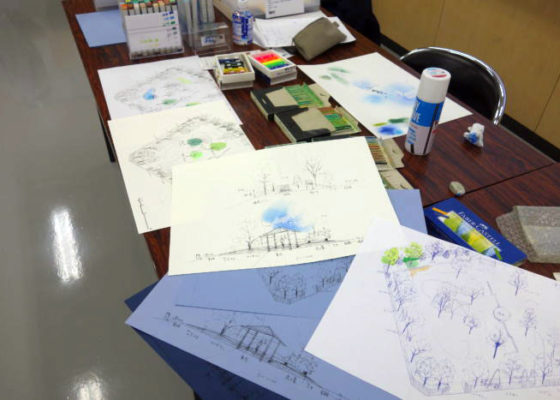

【ランドスケープデザインコース】空間を表現する・伝える

こんにちは。ランドスケープデザインコースの河野です。 今日は、4月末に行われた3年次スクーリング「総合的造景」の様子を紹介したいと思います。 今回は、学生の皆さ…