和の伝統文化コース

- 和の伝統文化コース 記事一覧

- 【和の伝統文化コース】北野御手水神事(北野御手洗祭・足つけ燈明神事)

2018年11月02日

【和の伝統文化コース】北野御手水神事(北野御手洗祭・足つけ燈明神事)

皆さまこんにちは。和の伝統文化コース雨宮です。

秋色が日毎に深まってきましたね。体調など崩されていませんか?

八月に北野天満宮の「北野御手水神事」に参加してきましたので、お伝えさせてください。

ご存知の方も多いとは思いますが、北野天満宮は菅原道真を祭神として、京都市上京区馬喰町に鎮座しています。

古来より北野社、北野宮寺、北野天神、天満大自在天神社などと呼ばれてきて、第二次世界大戦後は北野天満宮と称しています。

本コースの学生の皆さまからも「京都でのスクーリングの前後に、学問の神様にお参りに行きたい!」という声を聞きます。

さて、北野天満宮では、平成三十九年(二〇二七)に斎行する、菅原道真公の没後の「千百二十五年半萬燈祭」を控えていて、境内の整備を行い、歴史的に重儀であった神事の復興が進められています。

その中でも「北野御手水神事」として重要視されてきた北野七夕まつり「北野御手洗祭」が再興となりました。

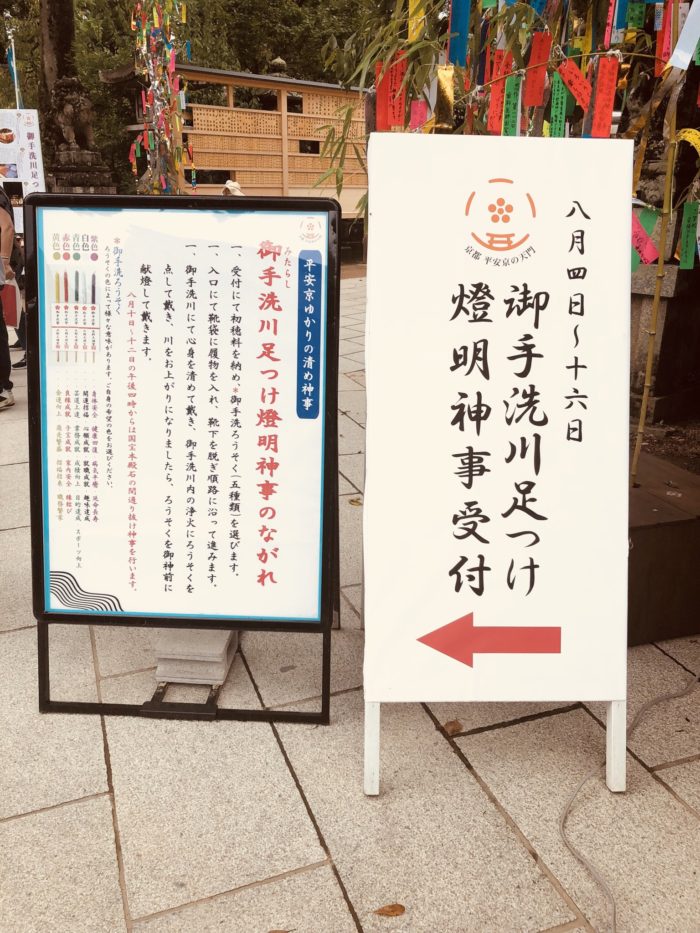

そして、平成二十八年(二〇一六)には内庭外側の西側(梅の木が点在していた場所)に延長三十メートルの「御手洗川」を完成させ、こちらでは「足つけ燈明神事」が行われました。

さらに同年から、京都の夏の風物詩として企画された「京の七夕(平成二十六年より京都各地で開催)」の北野紙屋川会場として、境内の夜間拝観が実施され、今年も賑わいを見せていました。

「北野御手洗祭」は、ご祭神に七夕の詩をお詠み戴き、無病息災を祈願する節句行事です。

神前に、道真公御遺愛の松風の硯、角盥、水差し、梶の葉(短冊の代用品)を七枚、季節の物(ナス・キュウリ)、御手洗団子をお供えして祭典を執行します。

現在、北野御手洗祭は八月の上旬に行われていますが、室町期においては「北野御手水神事」として七月に斎行されています。

当時の記録を紐解いてみました。

「七月七日御手水事 於北野ハ第一重事也」(『満済准后日記』永享四〈一四三二〉年五月二十日)とあり、北野で第一の重事と記されています。

また「社家奉行如此書状在之、御手水事、当年既可有闕怠之処、雖何様躾候、可被遂其節之旨被仰出候事候、一社中例式覚悟候者、不可然候、能〻可被仰候、御代始事候間、如此之

上意候哉と存候、尚為御心得世令申候、恐〻謹言」(『北野社家日記』延徳二〈一四九〇〉年七月六日条)とあり、今年は御手水神事が斎行出来ないと社家奉行に届け出たところ、御手水神事は必ず執行すべき旨が書状で届いたと記されています。

以上のようなことからも重要な行事であったことが窺えます。

私が参加させて頂いた「足つけ燈明神事」は、御手洗川で足の清めと五色御手洗ろうそくの献燈を行うものでした。

北野天満宮にはもともと衣笠山(金閣寺付近)を源流とする西大宮川が流れていて、北野社東側を経て、神域で清められた水は平安京大内裏の御用水とされてきました。

今回再興された御手洗川も同じ流れをくんでいて、清らかな水で邪気を払い、心身ともに清々しく夏を過ごすのを目的とした禊神事です。叶えたい願いを選び、火を灯すろうそくを選びます。

青色(芸道上達・スポーツ向上、成績向上・目的達成・業務成就)

赤色(良縁成就・縁結び・子宝・家内円満)

黄色(金運向上・商売繁盛・福徳招来・職務繁栄)

白色(開運招福・心願成就・就職成就・趣味達成)

紫色(身体安全・健康回復・病気平癒・延命長寿)

今回、私は肩こりを治したくて紫色を選びました。

素足に水を浸して献灯すると、気持ちが落ち着いてきて、「またここから始めよう」という、前向きな気持ちになりました。

北野御手洗祭の中で一番心が動かされたのは、道真公自身の和歌を五首読み上げ、硯や筆や梶の葉をお供えすることです。

これは「あなたの作品は現代も生きていています。どうぞ詠歌をされて下さい。」と表現しているようにも感じました。今後の北野天満宮の創建当時を蘇らせる取り組みに注目したいと思います。

和の伝統文化コース|学科・コース紹介

秋色が日毎に深まってきましたね。体調など崩されていませんか?

八月に北野天満宮の「北野御手水神事」に参加してきましたので、お伝えさせてください。

ご存知の方も多いとは思いますが、北野天満宮は菅原道真を祭神として、京都市上京区馬喰町に鎮座しています。

古来より北野社、北野宮寺、北野天神、天満大自在天神社などと呼ばれてきて、第二次世界大戦後は北野天満宮と称しています。

本コースの学生の皆さまからも「京都でのスクーリングの前後に、学問の神様にお参りに行きたい!」という声を聞きます。

さて、北野天満宮では、平成三十九年(二〇二七)に斎行する、菅原道真公の没後の「千百二十五年半萬燈祭」を控えていて、境内の整備を行い、歴史的に重儀であった神事の復興が進められています。

その中でも「北野御手水神事」として重要視されてきた北野七夕まつり「北野御手洗祭」が再興となりました。

そして、平成二十八年(二〇一六)には内庭外側の西側(梅の木が点在していた場所)に延長三十メートルの「御手洗川」を完成させ、こちらでは「足つけ燈明神事」が行われました。

さらに同年から、京都の夏の風物詩として企画された「京の七夕(平成二十六年より京都各地で開催)」の北野紙屋川会場として、境内の夜間拝観が実施され、今年も賑わいを見せていました。

「北野御手洗祭」は、ご祭神に七夕の詩をお詠み戴き、無病息災を祈願する節句行事です。

神前に、道真公御遺愛の松風の硯、角盥、水差し、梶の葉(短冊の代用品)を七枚、季節の物(ナス・キュウリ)、御手洗団子をお供えして祭典を執行します。

現在、北野御手洗祭は八月の上旬に行われていますが、室町期においては「北野御手水神事」として七月に斎行されています。

当時の記録を紐解いてみました。

「七月七日御手水事 於北野ハ第一重事也」(『満済准后日記』永享四〈一四三二〉年五月二十日)とあり、北野で第一の重事と記されています。

また「社家奉行如此書状在之、御手水事、当年既可有闕怠之処、雖何様躾候、可被遂其節之旨被仰出候事候、一社中例式覚悟候者、不可然候、能〻可被仰候、御代始事候間、如此之

上意候哉と存候、尚為御心得世令申候、恐〻謹言」(『北野社家日記』延徳二〈一四九〇〉年七月六日条)とあり、今年は御手水神事が斎行出来ないと社家奉行に届け出たところ、御手水神事は必ず執行すべき旨が書状で届いたと記されています。

以上のようなことからも重要な行事であったことが窺えます。

私が参加させて頂いた「足つけ燈明神事」は、御手洗川で足の清めと五色御手洗ろうそくの献燈を行うものでした。

北野天満宮にはもともと衣笠山(金閣寺付近)を源流とする西大宮川が流れていて、北野社東側を経て、神域で清められた水は平安京大内裏の御用水とされてきました。

今回再興された御手洗川も同じ流れをくんでいて、清らかな水で邪気を払い、心身ともに清々しく夏を過ごすのを目的とした禊神事です。叶えたい願いを選び、火を灯すろうそくを選びます。

青色(芸道上達・スポーツ向上、成績向上・目的達成・業務成就)

赤色(良縁成就・縁結び・子宝・家内円満)

黄色(金運向上・商売繁盛・福徳招来・職務繁栄)

白色(開運招福・心願成就・就職成就・趣味達成)

紫色(身体安全・健康回復・病気平癒・延命長寿)

今回、私は肩こりを治したくて紫色を選びました。

素足に水を浸して献灯すると、気持ちが落ち着いてきて、「またここから始めよう」という、前向きな気持ちになりました。

北野御手洗祭の中で一番心が動かされたのは、道真公自身の和歌を五首読み上げ、硯や筆や梶の葉をお供えすることです。

これは「あなたの作品は現代も生きていています。どうぞ詠歌をされて下さい。」と表現しているようにも感じました。今後の北野天満宮の創建当時を蘇らせる取り組みに注目したいと思います。

和の伝統文化コース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

和の伝統文化コース

2020年06月29日

【和の伝統文化コース】こんな時こそ、おうちで学ぼう!

本年度はコロナ禍での幕開けで、皆さんも生活がいろいろ変化したこととお察ししますが、体調を崩されていませんか。 そんな2020年は、パンデミックにより様々な業種で…

-

和の伝統文化コース

2020年08月10日

【和の伝統文化コース】神や祖先を祀るコミュニティ・黒川能の「王祇祭」

立秋とは名ばかりの暑い日が続いておりますが、お変わりありませんか。 和の伝統文化コース教員の雨宮智花です。 現在、この原稿を書きながらも、日々変化…

-

和の伝統文化コース

2024年08月08日

【和の伝統文化コース】大河ドラマと授業

こんにちは。和の伝統文化コースの野村です。 今年の大河ドラマ「光る君へ」は平安時代を描いているもので、SNSなどでも話題に上っているのをよく見かけます。皆さんは…