建築デザインコース

- 建築デザインコース 記事一覧

- 【建築デザインコース】環境をかたちにする

2018年11月29日

【建築デザインコース】環境をかたちにする

みなさん、こんにちは。

本日は、金沢にて開講された建築デザインコースの『環境をかたちにする_公共編』の授業の様子をレポートします。この授業の内容は、中規模程度の公共建築の設計に取り組む学生の皆さんに、実際の公共建築を体験して頂きながら、そのデザインの解説をすると共に大空間を成り立たせる構造や設備などの具体的な解説もする授業です。

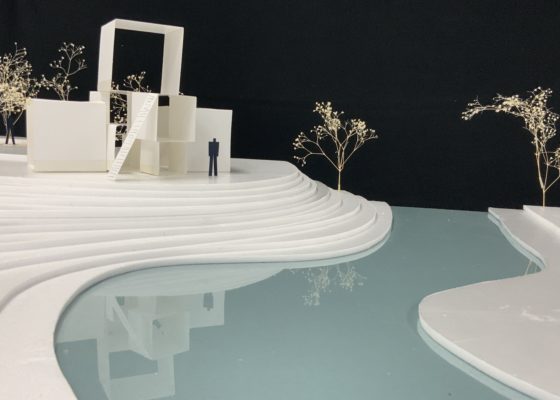

写真は、初日の集合場所に指定している谷口吉生建築研究所設計の鈴木大拙館。水鏡の庭から思索空間棟を撮影。

「あれ?京都造形の通信は京都本校か東京外苑キャンパスが授業の場所ではないの?」と思った方も多いかと思いますので、なぜ開催地が金沢かという理由もお伝えしておきましょう。

開催地を金沢に決めている理由は、徒歩圏内で見応えのある公共施設があることがメインとしてあるのですが、もう1つの理由は、普段出会うことがあまりない京都と東京の学生の方々との交流の場があると良いなという想いを込めて考えた授業なのです。

学生の方から聞こえてくる話では、「大人の修学旅行」的な印象を持っている方も多いようで、仲間で参加されている方も多いようです。今年は暖冬のせいか、例年よりも葉の色づくのが遅いようでしたが、紅葉のシーズンに金沢で建築を見る旅、企画した本人が言うのもなんですが、非常に贅沢なスクーリングです(笑。

初日には禅を世界に広めた仏教哲学者・鈴木大拙の理解を深める鈴木大拙館。谷口吉生建築設計事務所設計。そして世界に誇れる日本の現代美術館、sanaa設計の金沢21世紀美術館。2日目には、小さな小さな民間の複合施設、ナカエアーキテクツ設計のコッコレ金石。そして最後には海の中にいるかのような静かでゆったりとした気持ちで本を楽しめる金沢海みらい図書館に行く計画。

まず初めに訪れた鈴木大拙館では大拙の世界観を谷口吉生がどのように表現しようとしたのかをみなさんと静かにじっくり理解しようと2時間ゆっくり堪能しました。水鏡の庭には水面に様々な波紋が巧妙に発生する仕組みになっており、その波紋の様子を静かに眺める場所なのですが、幸いにも、そこに小雨が降り始め、普段では見過ごしてしまう雨が水面に落ちる風景がこんなにも美しいのかと体験できた非常に幸運な瞬間でした。

ランチをはさんで次は金沢21世紀美術館。金沢の重要な観光名所になっているようで、当日もこんなに行列が!

この美術館では、この建物を設計した世界的に有名な建築ユニット妹島和世+西沢立衛が率いるSANAAの元所員で現場を担当した、現在金沢で設計事務所をしている吉村寿博さんをお招きし、設計のプロセスやそれを実現するための構造や設備の仕組みを話して頂きました。

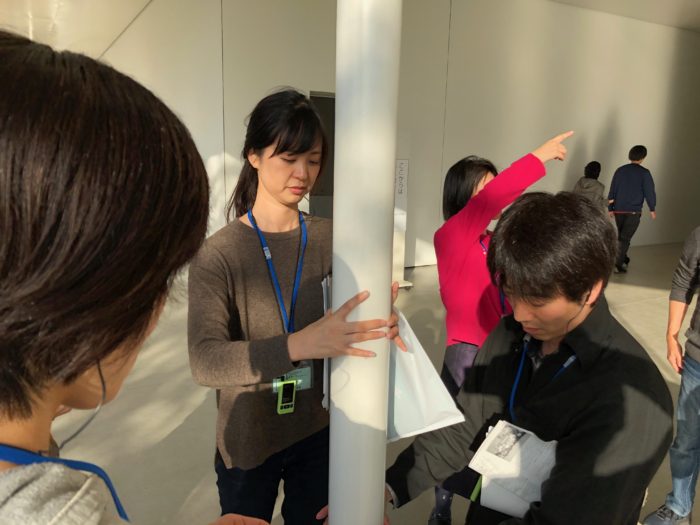

「まちに開かれた公園のような美術館」を実現するために、建築の構成を円形にし周囲にひらくという初期のコンセプトから、それを実現するために考え抜いたディテールの数々を美術館の中をくまなく歩いてわかりやすく説明して頂きました。この建物のこのうっすらカーブしている曲げガラスがどのような工程で実現したのか?柱がなぜ細くできているのか?通路幅の決め方等々。

柱の太さが窓際と内側とではそれぞれ違うのを身体寸法で図る学生のみなさん。

1階のガラスを多用した雰囲気を残しながら地下のパブリックゾーンに人を誘導する油圧式のエレベーターの解説をしている様子。

こういう軽やかなガラスのエレベーターを設計するには、メンテナンススペースとしてこういう場所も設計しておくことが必要なのだということばを学生のみなさん熱心にメモをとっていました。

有料ゾーンと無料ゾーンを隔てるアクリル板の建具の説明から、目の不自由な方のための点字プレートの設計まで、計画からディテールまでを1つ1つ丁寧に説明して頂き、1つの建築を実現する思考の深さをまじまじと体験し始める学生の皆さん。

そしていよいよ展示室に。

展示室では、展示室のサイズがどのように決まって行ったのかの学芸員とのプロセスと共に、自然光を取り入れる仕組みや、美しく光を取り入れるためのガラスの色や天井を美しく見せるための設備をどのように考えたかなどなど、学生の理解がおよばないことまでもご説明頂き、美しい空間をつくるための思考のプロセスの一端を知る良い機会になったのではないかと思います。

金沢21世紀美術館では恒久展示がいくつかあるのですが、ジェームズ・タレルのブルー・プラネット・スカイの作品の中や、レアンドロ・エルリッヒのスイミングプールの前でアーティストとのやりとりなどもご説明頂きました。

有料ゾーンでは、展示室の動線計画においてどうやって来館者の心を掴むのかを、計画当時の学芸員長谷川祐子氏と何度も打合せを重ねて空間のスタディをした話やら、現代美術館でどのようなことに配慮して通路の幅を計画し、搬入経路を確定したのかなど、盛沢山の解説でした。

一通り終わってカフェタイム。吉村先生、毎年本当に感謝です。

一通りおさらいの機会をもって、1日目終了!夜の美術館を後にし、みなさんで懇親会。解禁したての香箱ガニやおでんを食べながら、建築の話は尽きず、長い長い1日でした…。

つづいて2日目はコッコレかないわに集合。石川県・金沢駅からバスで日本海方面にひたすら真っ直ぐ向かって約20分くらい。古くからの港まちと自然が残る金石(かないわ)にあります。

新幹線が通り金沢駅周辺だけが賑わっているのは良いけれども、周辺の地域では昔ながらの商店や人口が減って行く中で、どのように街を持続させて行くのかの課題に取り組んだ民間の施設でして、今後卒業制作に挑む学生の方々に学ぶべきところが多いかと思って選んだ場所です。

小さな丘に3つの建物が生えているような建築で、丘の下には地域の人たちがくつろげる共有スペースがあるのが特徴です。

この敷地は隣にある加賀建設という建設会社の土地で、地元に貢献するようなみんなが集まれる場所をつくるにはどうしたら良いかを中永先生に相談するところからスタートし、街づくりのプロデューサーやイラストレーターやら様々なクリエーターを巻き込みながら企画をしていった様子をご説明頂きました。

それを1枚の絵に表現したのが、この丘の下に通づる共用空間に展示してあります。みんなの思いを1枚の絵にして共有していくことの大切さを伝えて頂きました。

さらにこの場所には食堂があって、素敵なランチタイムを過ごせるのも魅力です。金石名産の伝統味噌や新鮮な魚介類をはじめ、漁師汁を出してくれる食堂です。その名もお味噌汁食堂そらみそ。

最近ではインスタで知る人が多いらしく、11時くらいから行列ができるほどになったお店での早めのランチ。毎回、丘の下の共有スペースにて非常に美味しく頂いております。

そして、最後に丘に登りみなさんで記念撮影が恒例!毎回案内して頂く中永先生にも多謝です。

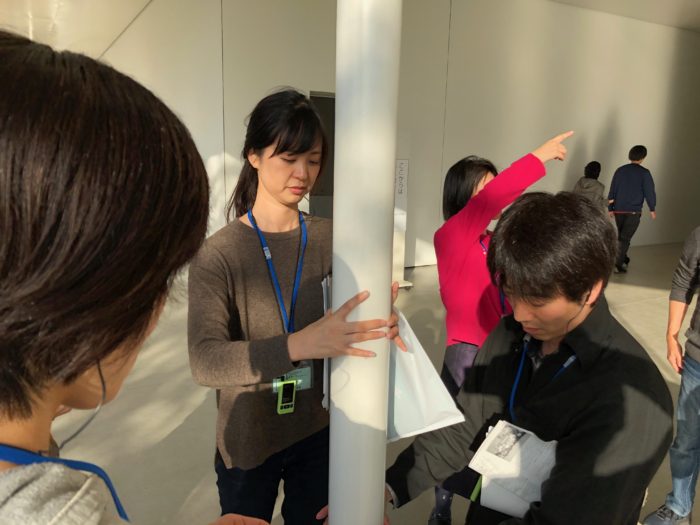

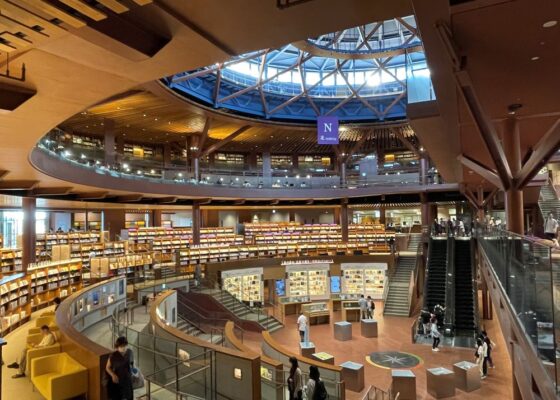

さて、いよいよ最後は金沢海みらい図書館。

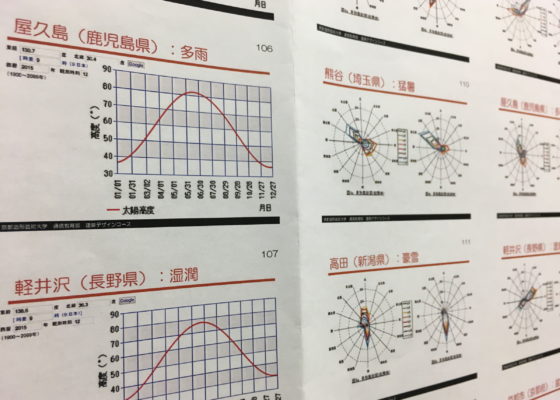

ここではこれまで学んだ公共建築の見方を、この図書館で実践しレポートにまとめる課題を課しています。スクーリングに取り組む前には事前課題を課していますが、そこで図面や建築写真をどこまで読み込んできたか?そしてこの2日間で実際に建築を見る目がどこまで養われたかを問う課題となっています。

金沢海みらい図書館のご厚意で会議室をお借りし、ちょっとしたヒントをレクチャーして早速建築を体験&分析!

みなさん真剣に図面と共に建築を観察し分析しておりました。

そして、空間を体験しながらレポートを書くみなさん。

レポート提出後にまとめのレクチャーをし、おさらいでもう一周建物を周りました。

ようやく長いようで短かった2日間の金沢建築スクーリングの終わり。建築の見方が少しでも理解できた学生のみなさん、2日間沢山歩きましたが、笑顔が絶えず大満足のご様子。

建築を理解するとはどういうことなのかの一端を体験し、少しでもご自身の設計に活かせてもらえたらと願うばかりです。

以上、金沢にて開講された建築デザインコースの『環境をかたちにする_公共編』の授業のレポートでした。

教員 望月公紀

建築デザインコース | 学科・コース紹介

本日は、金沢にて開講された建築デザインコースの『環境をかたちにする_公共編』の授業の様子をレポートします。この授業の内容は、中規模程度の公共建築の設計に取り組む学生の皆さんに、実際の公共建築を体験して頂きながら、そのデザインの解説をすると共に大空間を成り立たせる構造や設備などの具体的な解説もする授業です。

写真は、初日の集合場所に指定している谷口吉生建築研究所設計の鈴木大拙館。水鏡の庭から思索空間棟を撮影。

「あれ?京都造形の通信は京都本校か東京外苑キャンパスが授業の場所ではないの?」と思った方も多いかと思いますので、なぜ開催地が金沢かという理由もお伝えしておきましょう。

開催地を金沢に決めている理由は、徒歩圏内で見応えのある公共施設があることがメインとしてあるのですが、もう1つの理由は、普段出会うことがあまりない京都と東京の学生の方々との交流の場があると良いなという想いを込めて考えた授業なのです。

学生の方から聞こえてくる話では、「大人の修学旅行」的な印象を持っている方も多いようで、仲間で参加されている方も多いようです。今年は暖冬のせいか、例年よりも葉の色づくのが遅いようでしたが、紅葉のシーズンに金沢で建築を見る旅、企画した本人が言うのもなんですが、非常に贅沢なスクーリングです(笑。

初日には禅を世界に広めた仏教哲学者・鈴木大拙の理解を深める鈴木大拙館。谷口吉生建築設計事務所設計。そして世界に誇れる日本の現代美術館、sanaa設計の金沢21世紀美術館。2日目には、小さな小さな民間の複合施設、ナカエアーキテクツ設計のコッコレ金石。そして最後には海の中にいるかのような静かでゆったりとした気持ちで本を楽しめる金沢海みらい図書館に行く計画。

まず初めに訪れた鈴木大拙館では大拙の世界観を谷口吉生がどのように表現しようとしたのかをみなさんと静かにじっくり理解しようと2時間ゆっくり堪能しました。水鏡の庭には水面に様々な波紋が巧妙に発生する仕組みになっており、その波紋の様子を静かに眺める場所なのですが、幸いにも、そこに小雨が降り始め、普段では見過ごしてしまう雨が水面に落ちる風景がこんなにも美しいのかと体験できた非常に幸運な瞬間でした。

ランチをはさんで次は金沢21世紀美術館。金沢の重要な観光名所になっているようで、当日もこんなに行列が!

この美術館では、この建物を設計した世界的に有名な建築ユニット妹島和世+西沢立衛が率いるSANAAの元所員で現場を担当した、現在金沢で設計事務所をしている吉村寿博さんをお招きし、設計のプロセスやそれを実現するための構造や設備の仕組みを話して頂きました。

「まちに開かれた公園のような美術館」を実現するために、建築の構成を円形にし周囲にひらくという初期のコンセプトから、それを実現するために考え抜いたディテールの数々を美術館の中をくまなく歩いてわかりやすく説明して頂きました。この建物のこのうっすらカーブしている曲げガラスがどのような工程で実現したのか?柱がなぜ細くできているのか?通路幅の決め方等々。

柱の太さが窓際と内側とではそれぞれ違うのを身体寸法で図る学生のみなさん。

1階のガラスを多用した雰囲気を残しながら地下のパブリックゾーンに人を誘導する油圧式のエレベーターの解説をしている様子。

こういう軽やかなガラスのエレベーターを設計するには、メンテナンススペースとしてこういう場所も設計しておくことが必要なのだということばを学生のみなさん熱心にメモをとっていました。

有料ゾーンと無料ゾーンを隔てるアクリル板の建具の説明から、目の不自由な方のための点字プレートの設計まで、計画からディテールまでを1つ1つ丁寧に説明して頂き、1つの建築を実現する思考の深さをまじまじと体験し始める学生の皆さん。

そしていよいよ展示室に。

展示室では、展示室のサイズがどのように決まって行ったのかの学芸員とのプロセスと共に、自然光を取り入れる仕組みや、美しく光を取り入れるためのガラスの色や天井を美しく見せるための設備をどのように考えたかなどなど、学生の理解がおよばないことまでもご説明頂き、美しい空間をつくるための思考のプロセスの一端を知る良い機会になったのではないかと思います。

金沢21世紀美術館では恒久展示がいくつかあるのですが、ジェームズ・タレルのブルー・プラネット・スカイの作品の中や、レアンドロ・エルリッヒのスイミングプールの前でアーティストとのやりとりなどもご説明頂きました。

有料ゾーンでは、展示室の動線計画においてどうやって来館者の心を掴むのかを、計画当時の学芸員長谷川祐子氏と何度も打合せを重ねて空間のスタディをした話やら、現代美術館でどのようなことに配慮して通路の幅を計画し、搬入経路を確定したのかなど、盛沢山の解説でした。

一通り終わってカフェタイム。吉村先生、毎年本当に感謝です。

一通りおさらいの機会をもって、1日目終了!夜の美術館を後にし、みなさんで懇親会。解禁したての香箱ガニやおでんを食べながら、建築の話は尽きず、長い長い1日でした…。

つづいて2日目はコッコレかないわに集合。石川県・金沢駅からバスで日本海方面にひたすら真っ直ぐ向かって約20分くらい。古くからの港まちと自然が残る金石(かないわ)にあります。

新幹線が通り金沢駅周辺だけが賑わっているのは良いけれども、周辺の地域では昔ながらの商店や人口が減って行く中で、どのように街を持続させて行くのかの課題に取り組んだ民間の施設でして、今後卒業制作に挑む学生の方々に学ぶべきところが多いかと思って選んだ場所です。

小さな丘に3つの建物が生えているような建築で、丘の下には地域の人たちがくつろげる共有スペースがあるのが特徴です。

この敷地は隣にある加賀建設という建設会社の土地で、地元に貢献するようなみんなが集まれる場所をつくるにはどうしたら良いかを中永先生に相談するところからスタートし、街づくりのプロデューサーやイラストレーターやら様々なクリエーターを巻き込みながら企画をしていった様子をご説明頂きました。

それを1枚の絵に表現したのが、この丘の下に通づる共用空間に展示してあります。みんなの思いを1枚の絵にして共有していくことの大切さを伝えて頂きました。

さらにこの場所には食堂があって、素敵なランチタイムを過ごせるのも魅力です。金石名産の伝統味噌や新鮮な魚介類をはじめ、漁師汁を出してくれる食堂です。その名もお味噌汁食堂そらみそ。

最近ではインスタで知る人が多いらしく、11時くらいから行列ができるほどになったお店での早めのランチ。毎回、丘の下の共有スペースにて非常に美味しく頂いております。

そして、最後に丘に登りみなさんで記念撮影が恒例!毎回案内して頂く中永先生にも多謝です。

さて、いよいよ最後は金沢海みらい図書館。

ここではこれまで学んだ公共建築の見方を、この図書館で実践しレポートにまとめる課題を課しています。スクーリングに取り組む前には事前課題を課していますが、そこで図面や建築写真をどこまで読み込んできたか?そしてこの2日間で実際に建築を見る目がどこまで養われたかを問う課題となっています。

金沢海みらい図書館のご厚意で会議室をお借りし、ちょっとしたヒントをレクチャーして早速建築を体験&分析!

みなさん真剣に図面と共に建築を観察し分析しておりました。

そして、空間を体験しながらレポートを書くみなさん。

レポート提出後にまとめのレクチャーをし、おさらいでもう一周建物を周りました。

ようやく長いようで短かった2日間の金沢建築スクーリングの終わり。建築の見方が少しでも理解できた学生のみなさん、2日間沢山歩きましたが、笑顔が絶えず大満足のご様子。

建築を理解するとはどういうことなのかの一端を体験し、少しでもご自身の設計に活かせてもらえたらと願うばかりです。

以上、金沢にて開講された建築デザインコースの『環境をかたちにする_公共編』の授業のレポートでした。

教員 望月公紀

建築デザインコース | 学科・コース紹介

おすすめ記事

-

建築デザインコース

2024年07月01日

【建築デザインコース】学外スクーリング 金沢編

皆さん、こんにちは。建築デザインコースです。 7月に入って暑さも本格的になり、いよいよ夏本番ですね! 建築デザインコースには、学外にフィールドワークへ行くスクー…

-

建築デザインコース

2018年06月04日

【建築デザインコース】環境をかたちにする

みなさん、こんにちは!通信教育部、建築デザインコースです。 5月26日(土)と27日(日)、京都瓜生山キャンパスでは2年次スクーリング科目である、環境デザイン[…

-

建築デザインコース

2021年10月29日

【建築デザインコース】自分のイメージを建築物(立体物)にするには

年度の半分が過ぎましたが、今回は今年度のスクーリング授業の様子を少しご紹介します。本コースでは、スクーリング科目と自宅でのテキスト科目を連係させながら、客観的に…