芸術学コース

- 芸術学コース 記事一覧

- 【芸術学コース】2018年度卒業式、卒業研究懇話会

2019年04月04日

【芸術学コース】2018年度卒業式、卒業研究懇話会

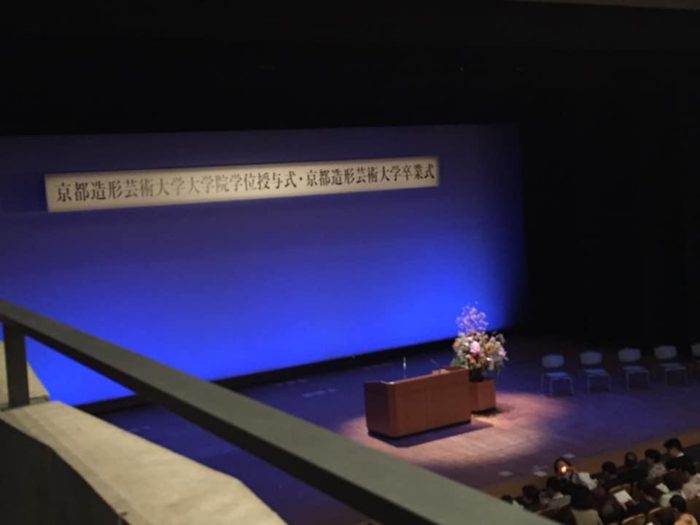

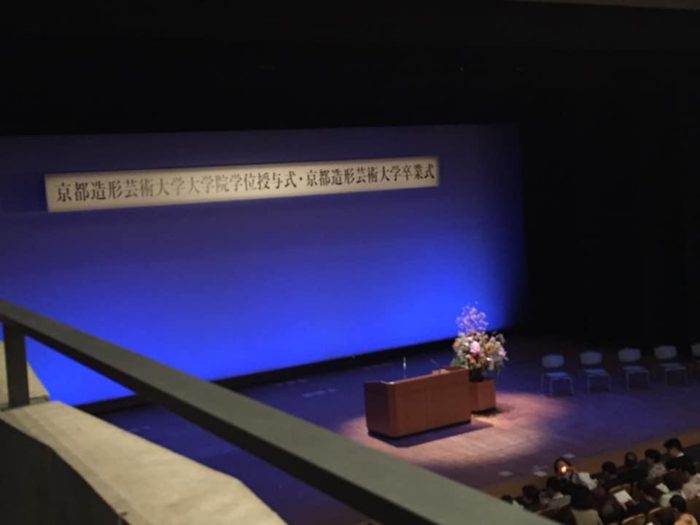

みなさん、こんにちは。芸術学コースの三上です。桜の美しい季節を迎えましたが、いかがおすごしでしょうか。今年も無事卒業式を終え、本コースからは31名の卒業生を送ることができました。今回のブログでは、今年の卒業式の様子と、例年、京都の瓜生山キャンパスでは卒業式前日、そして東京の外苑キャンパスではその一週間後に行われる卒業研究懇話会についてお伝えします。

平成最後の卒業式は3月16日に行われました。

式が終わると各コースの分科会が開催されます。そこで卒業生たちは卒業証書を受け取ります。京都から離れた場所で学ぶ方もたくさんいるため全員が卒業式に参加するわけではありませんが、この日いらした方々には、なるべく専門の近い指導教員から直接卒業証書をお渡ししています。皆さん、とても晴れ晴れとしたお顔をされていて、私たちも思わず笑みがこぼれる、教員にとってもとても嬉しい一日です。

2時間ほど時間がありますので、卒業生から自己紹介を兼ねてひと言ずつコメントしてもらっています。全員が同じ教室に揃うことはなくとも、メールや電話で励まし合いながら学んできた様子をうかがい、通信教育の良さを改めて感じました。

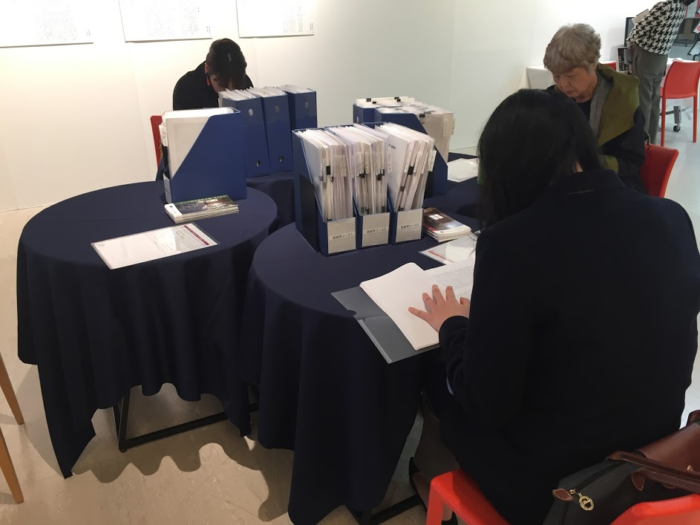

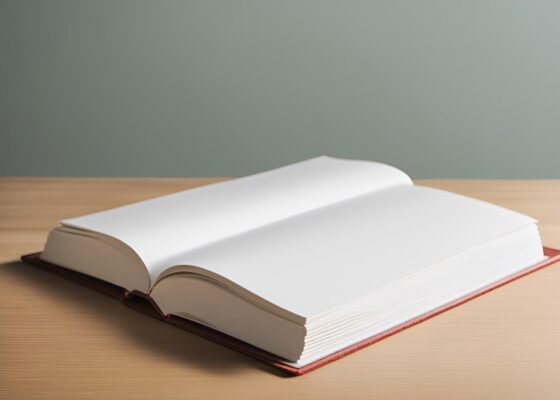

なお、卒業式の一週間前から卒業式の日まで、卒業制作展が大学内で開催されています。

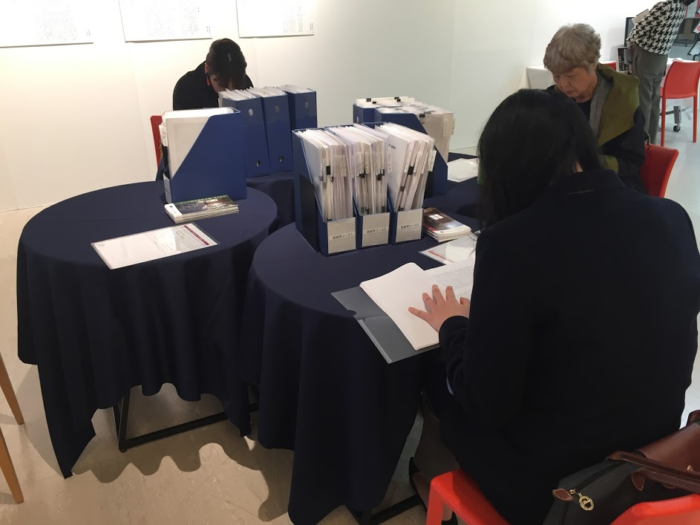

芸術学科では卒業研究の展示と、そのうちの優秀な内容がパネル展示されています。

論文の展示はやや地味な印象も受けるかもしれませんが、卒業生たちの汗と涙の結晶です。最終日前日には、写真のように何人もの方が読みふけっていました。

論文の展示はやや地味な印象も受けるかもしれませんが、卒業生たちの汗と涙の結晶です。最終日前日には、写真のように何人もの方が読みふけっていました。

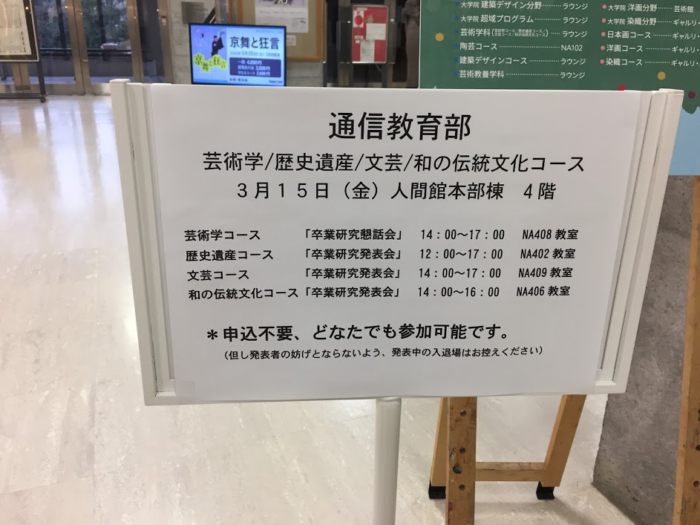

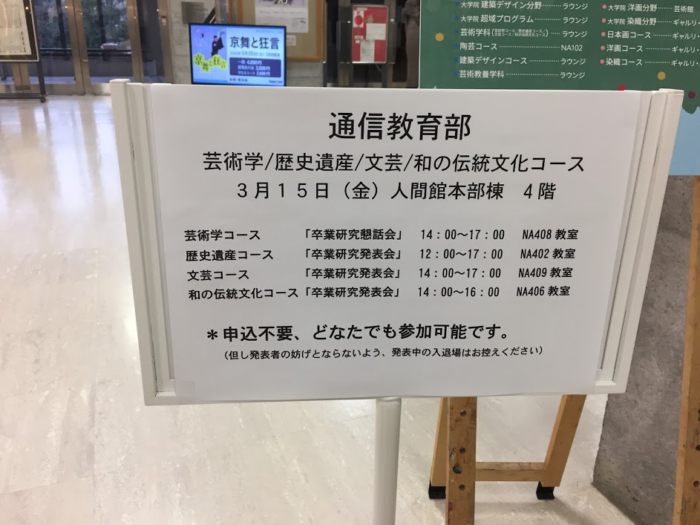

それでは続いて、卒業研究懇話会の紹介をします。卒業研究懇話会は、その年の卒業生による卒業研究の発表会です。ただし、堅苦しい研究発表ではなく、和気藹々とした楽しい会になることを願って、本コースでは研究発表会でなく「懇話会」と呼んでいます。

写真にあるとおり、芸術学科4コースがこの日に発表会を行っています。お目当ての発表が別々のコースにある場合、複数のコースを掛け持ちすることになります。看板のカッコ内の注意書きからも、そういう方が結構おられることがわかりますね。

写真にあるとおり、芸術学科4コースがこの日に発表会を行っています。お目当ての発表が別々のコースにある場合、複数のコースを掛け持ちすることになります。看板のカッコ内の注意書きからも、そういう方が結構おられることがわかりますね。

主な参加者は在学生と卒業生です。特に近々卒業研究に取り組もうとしている学生にとって、身近な先輩の経験談はとても参考になります。そのため発表者には、研究をまとめるに当たって苦労した点を入れるようにお願いしています。本学の通信教育部に通う学生たちは、仕事や家事などの忙しい時間のなかから勉強時間を捻出し、卒業に必要な単位を修得しながら研究に取り組んでいます。それをどのように乗り越えて卒業に至ったのかを聞くことで、卒業までの道のりをより具体的にイメージしやすくなり、不安も軽くなると思います。これから卒論に取り組む方は、東京、京都いずれかにぜひ参加してくださいね!

今年の京都の発表者のテーマは以下になります。おわかりのように、実に幅広いテーマが取り上げられています。

最初の発表では、私たちにとって身近な漫画を題材に新しい見解が提示され、とても興味深くうかがいました。また在学生へのアドバイスでは、テキスト科目のレポートを沢山書くことで文章表現が磨かれること、卒業単位は早めに修得しておくこと、研究過程で困った時、いろんな人に声を掛けておくことで助けられたこと、最後にお尻を叩いてくれる人を見つけておくことなど、在学生にむけた貴重で具体的なアドバイスをくださいました。

次のチェコのアールヌーヴォーの発表では、テーマの切り口を見つけるまでが大変だったが、現地の図書館の方に親切にしてもらい、新たな資料を見つけ、まとめることが出来たとのことで、現地取材の大切さが印象的でした。

続く悲田院の研究では、論研、卒研の指導を歴史遺産コースの先生より受けたことから、本コースでの自己紹介のつもりで発表したいと話されました。この方のように、卒業研究は3コース合同のため、必ずしも芸術学コースの教員の指導を受けるとは限りませんが、最後の発表は本来のコースで行えるわけです。

なお、この方と関根正二の研究をされた方は、時代は違いますが、いずれも史料の読み込みによって新たな発見をしました。史料の読解はけして簡単ではありませんが、外国語や漢文、古文などの知識を身につければ卒業論文でも新知見が見いだせるのです。そのためにも、語学が必要な方は早めにテキスト科目やスクーリング科目の史料講読の授業を受講することを強くおすすめします。

最後の方は最短の2年間で卒業された、大変な努力家です。この方はスクーリングやテキスト科目で学んだことをてがかりに、意欲的に難解な文献に取り組みました。その方法として、重要なテキストをコピーしてひたすらパソコンに文章を打ち込み、ジャンルごとに4つのファイルを作り、読み返し見直すことで理解を深めたそうです。その成果が実り、みごと今年のコース賞を受賞されました。

そして、卒業式のほぼ一週間後の3月24日、外苑キャンパスでも卒研懇話会が開催されました。

参加者は30余名で、このように今年もたくさんの方々が来てくださいました。

参加者は30余名で、このように今年もたくさんの方々が来てくださいました。

ラインナップは以下の通り。

例年というわけではありませんが、東京と京都の両方で発表くださる方がいます。今年も関根正二の研究をした方は京都で発表され、修正、バージョンアップして東京の発表に臨んでくれました。

最初の薩摩西餅田焼の発表では、現在は廃窯となっている西餅田焼のルーツと考えられる場所を、2年間でなんと200回も現地調査をしたそうで、「200回」の言葉に「おお!」というどよめきが起こりました。卒業研究には間に合わなかったけれど、その後の調査で新しい発見もあり、今後も地元の行政と協力して研究を進めていくそうです。

続く原田直次郞の発表では、国会図書館でマイクロフィッシュとにらめっこして、ようやく目当ての新聞記事が見つかった時には思わず顔がにやけたこと、周囲の人たちの真剣に調査する態度に励まされたこと、提出直前に風邪で一週間寝込んだが、横になっていると、早世した原田の気持ちが分かるような気がした、といったエピソードが印象的でした。論研のゼミや卒研の面談では個人的なことはほとんど話しませんが、こうした苦労話が聞けるのも懇話会の醍醐味でしょう。

京都でも発表くださった関根正二の方も、調べていくうち、関根の没年が物事のものさしになったこと、ひたすら関根について調べていくと友人からストーカーだね、と言われたくらい研究に没頭したことを熱く語っていました。自分の中に『ものさし』ができる。研究を深めた方ならではの言葉だと思いました。

ベアトゥス写本の発表では、最後の一年間に単位をたくさんとらねばならず必死だったという経験を、悲壮感など全くなく、笑いを交えて大変楽しく語ってくれました。

メッセージもとてもシンプルでした!

メッセージもとてもシンプルでした!

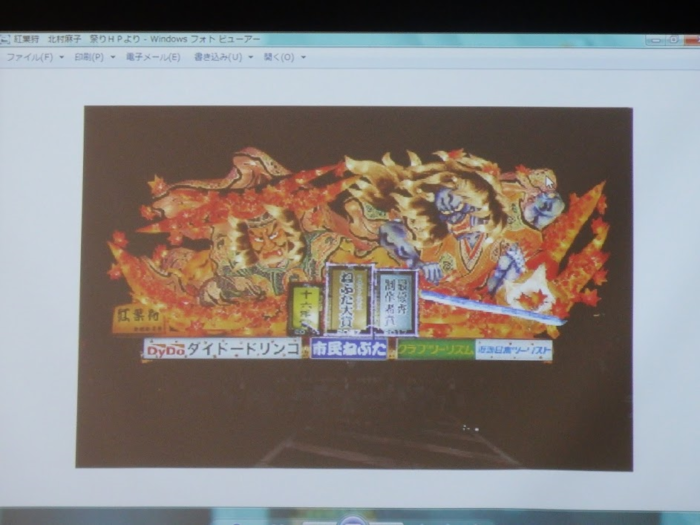

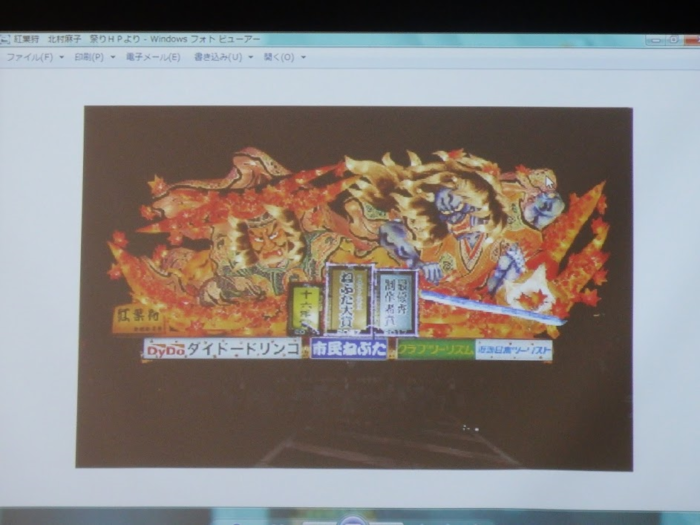

最後の青森ねぷたの発表では、誰もが知っている有名な祭りにもかかわらず、祭りが終わるとすぐこわされ、古い画像の入手や像の保存も難しいことなどから美術史的な考察が進んでいないことが語られました。池野先生からは、現代美術の保存同様、記録保存の必要性も指摘され、新たな課題を全員で共有しました。本学通学部の1年生は青森ねぷたの制作をしており、青森でも「京造ねぷた」として定着しつつあるそうです。本学とゆかりの深い青森ねぷたの研究をぜひ続けてくださいね。

指導教員の金子先生のリクエストで青森ねぷたを画面いっぱいに見せてくれました。圧倒的な迫力ですね。

指導教員の金子先生のリクエストで青森ねぷたを画面いっぱいに見せてくれました。圧倒的な迫力ですね。

最後に梅原先生、金子先生、池野先生、三上より一言ずつコメントをしました。梅原先生は前日京都で最終講義をされたばかりで、最新作『洗濯屋さん道元』をリュックに入れて持ってきてくださいました。

本コースの教員4人揃っての最後の懇話会も、楽しく、そして充実したものとなりました。発表くださった方々、そして参加者のみなさん、どうもありがとうございました!

以上、今年の懇話会の内容を紹介しました。どの方も研究を通じてそのテーマに精通しただけでなく、ある事柄を深く知ることの楽しさ、喜びを実感されているようすが直に伝わってきました。彼ら同様、本コースの卒業生たちは、全員がまさに研究のスタートに立ったばかり。これからそれぞれ別の道に進んでも、各自のテーマを少しずつでも深めていくよう願っています。そしてこれからも、大学のイベントを始めコースサイト、ツイッターなどさまざまなツールで母校とつながっていってくださいね。

(三上美和)

芸術学コースコースサイト Lo Gai Saber|愉快な知識

芸術学コース |学科・コース紹介

過去の記事はこちら

平成最後の卒業式は3月16日に行われました。

式が終わると各コースの分科会が開催されます。そこで卒業生たちは卒業証書を受け取ります。京都から離れた場所で学ぶ方もたくさんいるため全員が卒業式に参加するわけではありませんが、この日いらした方々には、なるべく専門の近い指導教員から直接卒業証書をお渡ししています。皆さん、とても晴れ晴れとしたお顔をされていて、私たちも思わず笑みがこぼれる、教員にとってもとても嬉しい一日です。

2時間ほど時間がありますので、卒業生から自己紹介を兼ねてひと言ずつコメントしてもらっています。全員が同じ教室に揃うことはなくとも、メールや電話で励まし合いながら学んできた様子をうかがい、通信教育の良さを改めて感じました。

なお、卒業式の一週間前から卒業式の日まで、卒業制作展が大学内で開催されています。

芸術学科では卒業研究の展示と、そのうちの優秀な内容がパネル展示されています。

論文の展示はやや地味な印象も受けるかもしれませんが、卒業生たちの汗と涙の結晶です。最終日前日には、写真のように何人もの方が読みふけっていました。

論文の展示はやや地味な印象も受けるかもしれませんが、卒業生たちの汗と涙の結晶です。最終日前日には、写真のように何人もの方が読みふけっていました。それでは続いて、卒業研究懇話会の紹介をします。卒業研究懇話会は、その年の卒業生による卒業研究の発表会です。ただし、堅苦しい研究発表ではなく、和気藹々とした楽しい会になることを願って、本コースでは研究発表会でなく「懇話会」と呼んでいます。

写真にあるとおり、芸術学科4コースがこの日に発表会を行っています。お目当ての発表が別々のコースにある場合、複数のコースを掛け持ちすることになります。看板のカッコ内の注意書きからも、そういう方が結構おられることがわかりますね。

写真にあるとおり、芸術学科4コースがこの日に発表会を行っています。お目当ての発表が別々のコースにある場合、複数のコースを掛け持ちすることになります。看板のカッコ内の注意書きからも、そういう方が結構おられることがわかりますね。主な参加者は在学生と卒業生です。特に近々卒業研究に取り組もうとしている学生にとって、身近な先輩の経験談はとても参考になります。そのため発表者には、研究をまとめるに当たって苦労した点を入れるようにお願いしています。本学の通信教育部に通う学生たちは、仕事や家事などの忙しい時間のなかから勉強時間を捻出し、卒業に必要な単位を修得しながら研究に取り組んでいます。それをどのように乗り越えて卒業に至ったのかを聞くことで、卒業までの道のりをより具体的にイメージしやすくなり、不安も軽くなると思います。これから卒論に取り組む方は、東京、京都いずれかにぜひ参加してくださいね!

今年の京都の発表者のテーマは以下になります。おわかりのように、実に幅広いテーマが取り上げられています。

- 「戦争体験世代」と「戦無世代」が描く、史実に基づく「戦争マンガ」―その違いは何か、そして何故違うのか、読者はそれとどう向き合うか―

- チェコ・アール・ヌーヴォー最後の華 プラハ市民会館の折衷様式

- 悲田院の変遷

- 関根正二の女性像 女性像に込められた祈り

- 造形思考の根源 ―野生の知覚へ還る―

最初の発表では、私たちにとって身近な漫画を題材に新しい見解が提示され、とても興味深くうかがいました。また在学生へのアドバイスでは、テキスト科目のレポートを沢山書くことで文章表現が磨かれること、卒業単位は早めに修得しておくこと、研究過程で困った時、いろんな人に声を掛けておくことで助けられたこと、最後にお尻を叩いてくれる人を見つけておくことなど、在学生にむけた貴重で具体的なアドバイスをくださいました。

次のチェコのアールヌーヴォーの発表では、テーマの切り口を見つけるまでが大変だったが、現地の図書館の方に親切にしてもらい、新たな資料を見つけ、まとめることが出来たとのことで、現地取材の大切さが印象的でした。

続く悲田院の研究では、論研、卒研の指導を歴史遺産コースの先生より受けたことから、本コースでの自己紹介のつもりで発表したいと話されました。この方のように、卒業研究は3コース合同のため、必ずしも芸術学コースの教員の指導を受けるとは限りませんが、最後の発表は本来のコースで行えるわけです。

なお、この方と関根正二の研究をされた方は、時代は違いますが、いずれも史料の読み込みによって新たな発見をしました。史料の読解はけして簡単ではありませんが、外国語や漢文、古文などの知識を身につければ卒業論文でも新知見が見いだせるのです。そのためにも、語学が必要な方は早めにテキスト科目やスクーリング科目の史料講読の授業を受講することを強くおすすめします。

最後の方は最短の2年間で卒業された、大変な努力家です。この方はスクーリングやテキスト科目で学んだことをてがかりに、意欲的に難解な文献に取り組みました。その方法として、重要なテキストをコピーしてひたすらパソコンに文章を打ち込み、ジャンルごとに4つのファイルを作り、読み返し見直すことで理解を深めたそうです。その成果が実り、みごと今年のコース賞を受賞されました。

そして、卒業式のほぼ一週間後の3月24日、外苑キャンパスでも卒研懇話会が開催されました。

参加者は30余名で、このように今年もたくさんの方々が来てくださいました。

参加者は30余名で、このように今年もたくさんの方々が来てくださいました。ラインナップは以下の通り。

- 薩摩西餅田焼の基礎的研究

- 原田直次郎が挑んだ日本様式の西洋画

- 〈ベアトゥス写本〉に見られる車輪様のものがついた四つの生き物について ―《小羊のビジョン》図をめぐって―

- 関根正二の女性像 女性像に込められた祈り

- 青森ねぶたの造形の変遷 ―昭和37年以降を中心に―

例年というわけではありませんが、東京と京都の両方で発表くださる方がいます。今年も関根正二の研究をした方は京都で発表され、修正、バージョンアップして東京の発表に臨んでくれました。

最初の薩摩西餅田焼の発表では、現在は廃窯となっている西餅田焼のルーツと考えられる場所を、2年間でなんと200回も現地調査をしたそうで、「200回」の言葉に「おお!」というどよめきが起こりました。卒業研究には間に合わなかったけれど、その後の調査で新しい発見もあり、今後も地元の行政と協力して研究を進めていくそうです。

続く原田直次郞の発表では、国会図書館でマイクロフィッシュとにらめっこして、ようやく目当ての新聞記事が見つかった時には思わず顔がにやけたこと、周囲の人たちの真剣に調査する態度に励まされたこと、提出直前に風邪で一週間寝込んだが、横になっていると、早世した原田の気持ちが分かるような気がした、といったエピソードが印象的でした。論研のゼミや卒研の面談では個人的なことはほとんど話しませんが、こうした苦労話が聞けるのも懇話会の醍醐味でしょう。

京都でも発表くださった関根正二の方も、調べていくうち、関根の没年が物事のものさしになったこと、ひたすら関根について調べていくと友人からストーカーだね、と言われたくらい研究に没頭したことを熱く語っていました。自分の中に『ものさし』ができる。研究を深めた方ならではの言葉だと思いました。

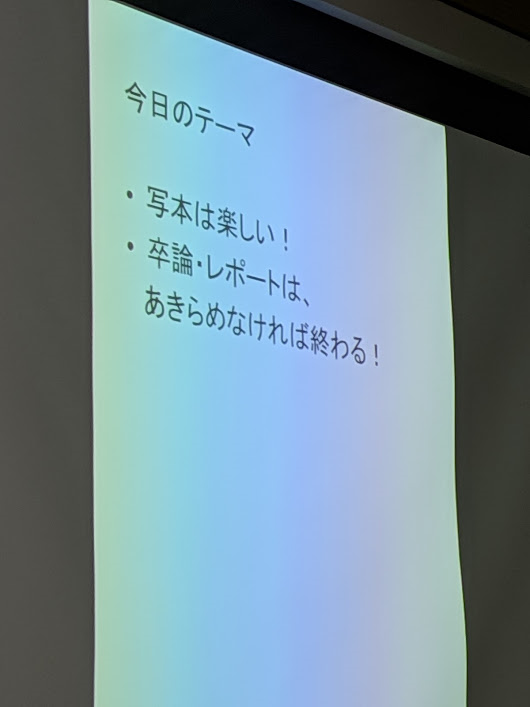

ベアトゥス写本の発表では、最後の一年間に単位をたくさんとらねばならず必死だったという経験を、悲壮感など全くなく、笑いを交えて大変楽しく語ってくれました。

メッセージもとてもシンプルでした!

メッセージもとてもシンプルでした!最後の青森ねぷたの発表では、誰もが知っている有名な祭りにもかかわらず、祭りが終わるとすぐこわされ、古い画像の入手や像の保存も難しいことなどから美術史的な考察が進んでいないことが語られました。池野先生からは、現代美術の保存同様、記録保存の必要性も指摘され、新たな課題を全員で共有しました。本学通学部の1年生は青森ねぷたの制作をしており、青森でも「京造ねぷた」として定着しつつあるそうです。本学とゆかりの深い青森ねぷたの研究をぜひ続けてくださいね。

指導教員の金子先生のリクエストで青森ねぷたを画面いっぱいに見せてくれました。圧倒的な迫力ですね。

指導教員の金子先生のリクエストで青森ねぷたを画面いっぱいに見せてくれました。圧倒的な迫力ですね。最後に梅原先生、金子先生、池野先生、三上より一言ずつコメントをしました。梅原先生は前日京都で最終講義をされたばかりで、最新作『洗濯屋さん道元』をリュックに入れて持ってきてくださいました。

本コースの教員4人揃っての最後の懇話会も、楽しく、そして充実したものとなりました。発表くださった方々、そして参加者のみなさん、どうもありがとうございました!

以上、今年の懇話会の内容を紹介しました。どの方も研究を通じてそのテーマに精通しただけでなく、ある事柄を深く知ることの楽しさ、喜びを実感されているようすが直に伝わってきました。彼ら同様、本コースの卒業生たちは、全員がまさに研究のスタートに立ったばかり。これからそれぞれ別の道に進んでも、各自のテーマを少しずつでも深めていくよう願っています。そしてこれからも、大学のイベントを始めコースサイト、ツイッターなどさまざまなツールで母校とつながっていってくださいね。

(三上美和)

芸術学コースコースサイト Lo Gai Saber|愉快な知識

芸術学コース |学科・コース紹介

過去の記事はこちら

おすすめ記事

-

芸術学コース

2021年03月29日

【芸術学コース】これぞ学びの集大成! 2019・2020年度合同「卒業研究懇話会」の紹介

みなさん、こんにちは。芸術学コースの大橋利光です。 芸術学コースでは、例年3月、卒業生のうち何名かの方にお願いして、学びの集大成である卒業研究の内容と、研究の過…

-

芸術学コース

2020年08月17日

【芸術学コース】2019年度卒業式・芸術学コース分科会(in Zoom)が開かれました。

こんにちは、芸術学コース教員の大橋利光です。みなさん、お元気でお過ごしでしょうか。 今回は、2020年8月10日に開かれた2019年度卒業式に合わせて行われた、…

-

芸術学コース

2025年02月07日

【芸術学コース】「卒業研究」のテーマ––過去10年の傾向とこれからの可能性

こんにちは、業務担当非常勤講師の白石です。2024年度もそろそろ終わりを迎えようとしています。春からの入学を志望しているみなさんは、新しい学びをきっと心待ちにし…