建築デザインコース

- 建築デザインコース 記事一覧

- 【建築デザインコース】いよいよ始まりです! 〜「スターター」スクーリング授業〜

2019年06月13日

【建築デザインコース】いよいよ始まりです! 〜「スターター」スクーリング授業〜

皆さんこんにちは。

新緑が眩しい爽やかな5月、いよいよ今年度新入生のスクーリングがスタートしました。

入学が決まるとシラバスや教材などがずっしり詰まった段ボールが届きます。

その物量に、何から手をつけて良いか途方に暮れてしまいます。しかし、何か始めないと。。

そんな思いに答えるべく、スターターのスクーリングがあります。

スターター(建築デザインコースのスクーリング『環境デザイン概論[建築]』)とは、建築デザインコースでの学び方を学ぶ授業です。卒業までの学習のすすめ方や各自の履修計画の確認をしたり、1年次テキスト科目のガイダンスや制作体験を行います。

テーマは、「見てみよう!調べてみよう!描いてみよう!作ってみよう!」です。

必修科目ではありませんが、是非履修することをお勧めします。

スクーリングでは、開講までに自宅でやってきてもらう課題「事前課題」というものがあります。今回は受講者の皆さんに事前課題として 履修計画 を立ててきてもらいました。

授業内で、その履修計画表をチェックし、課題の提出締切などを再度確認してもらいました。

それから、1年次テキスト科目の制作体験を行っていきます。

まず建築の言葉を理解してもらうための、「建築ドリル」「図形ドリル」です。

建築、デザイン全般の初学者であっても、手軽に取り組めます。

*「建築ドリル」 http://book.gakugei-pub.co.jp/mokuroku/book/ISBN978-4-7615-1301-6.htm

*「図形ドリル 」http://book.gakugei-pub.co.jp/mokuroku/book/ISBN978-4-7615-1302-3.htm

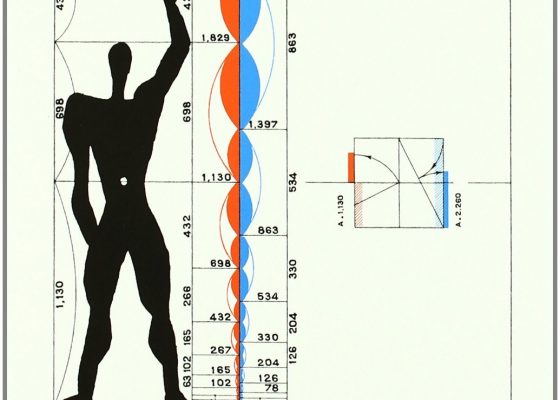

「建築ドリル」01. 身体寸法

二人一組になってお互いの身体を測ります。空間を把握するために、自分の体の寸法を知ると、「身体ものさし」になります。それがあれば、コンベックス(巻尺)を使えない空間(美術館や店舗など)も、だいたいの大きさが把握出来ます。

また、建築は一人では作れません。たくさんの人との協働あってのものです。お互いにコミュニケーションをとることも学びの一つなのです。

それから、図面を描く・読むうえでおさえておきたい図法、「三面図」(「図形ドリル」22.)に挑戦したり、水戸芸術館タワー(「図形ドリル」31.)の紙のオブジェをつくります。皆さん、悩みつつも楽しんで制作をしていました。自分の手を動かして、ものが出来上がるということは嬉しいことです。

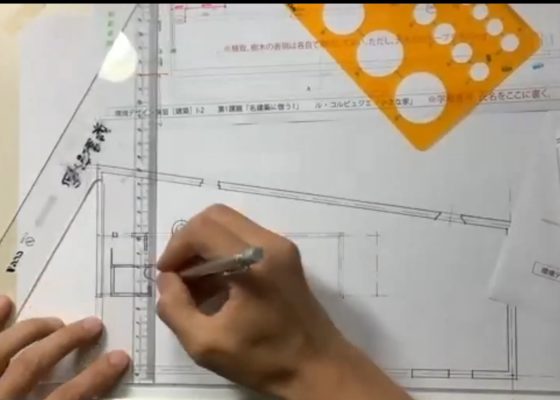

次は、「名建築に倣う」図面のトレースについて学びます。

トレースとは、どういうものか、なぜ名建築をトレースするのか から、線の描き方のルール、三角スケールについてなどを学びます。

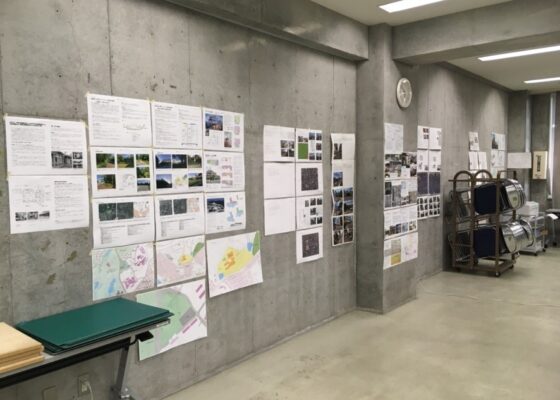

図面について理解をしてもらったところで、次は「名建築を語る」です。

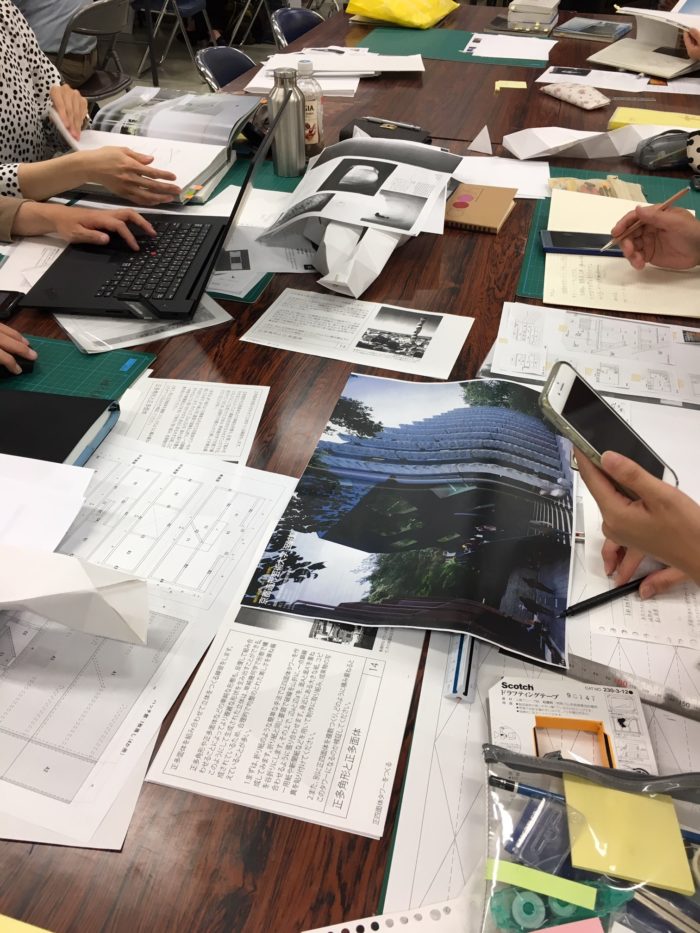

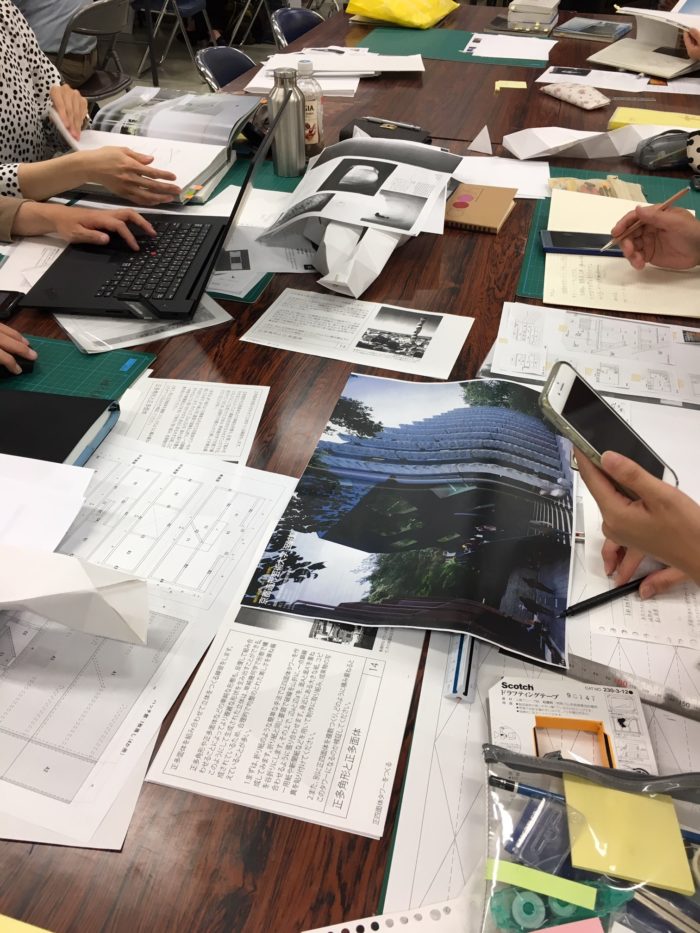

建築家を調べてその結果をまとめるという課題です。京都・瓜生山キャンパスでは、1グループ4名 20チームに分かれて、それぞれの担当の建築家について調べ、2枚のプレゼンテーションシートにまとめます。

学校で用意された書籍から、ネットから、また芸術文化情報センター(大学図書館)から、たくさんの資料を調べ、4人で話し合いシートをまとめていきます。

発表は明日。ということで、シートがまとまり切らないチームは残って作業しているところもありました。また、チームによっては、紹介する作品に実際に訪れてもいました。

教室は、夜は20時まで。朝は8時より使えます。

*芸術術文化情報センター(大学図書館)

https://www.kyoto-art.ac.jp/info/facility/library/acic/

http://acic.kyoto-art.ac.jp/

スターター2日目。

前日にグループワークでまとめてもらった名建築家とその建築作品について、まとめたことを各グループごとに発表です。10時からの発表に備え、シートを仕上げたり、何を語るのかまとめたり、予行練習したり、活気に満ちています。

各グループとも丁寧にまとめてあり、語りも上手く、お互いのプレゼンを真剣に聞いておられました。名建築とその背景に触れ、建築の奥深い魅力への第一段を上がれたのではと思います。

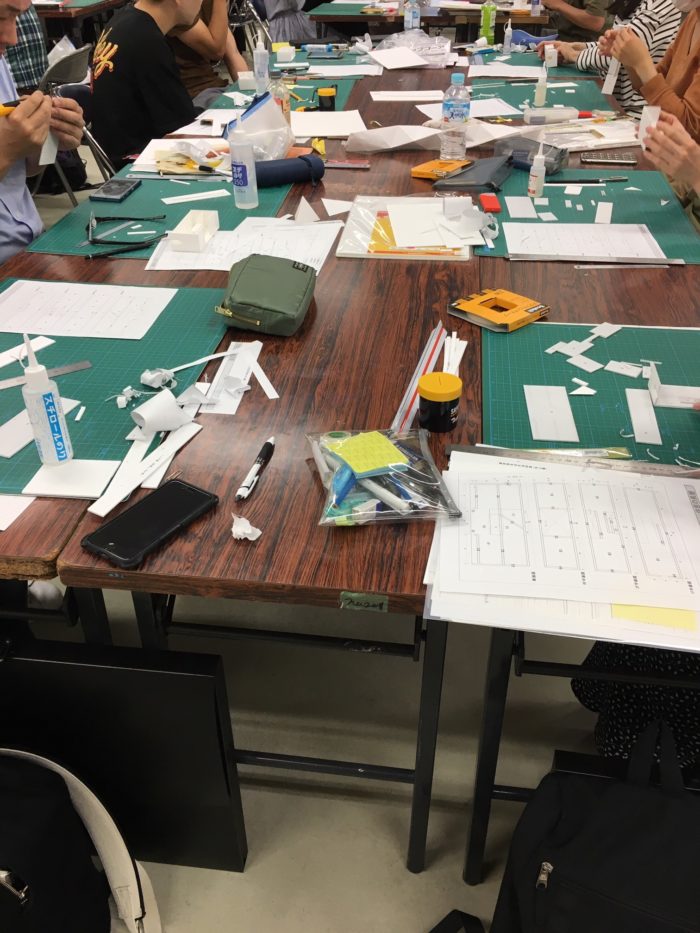

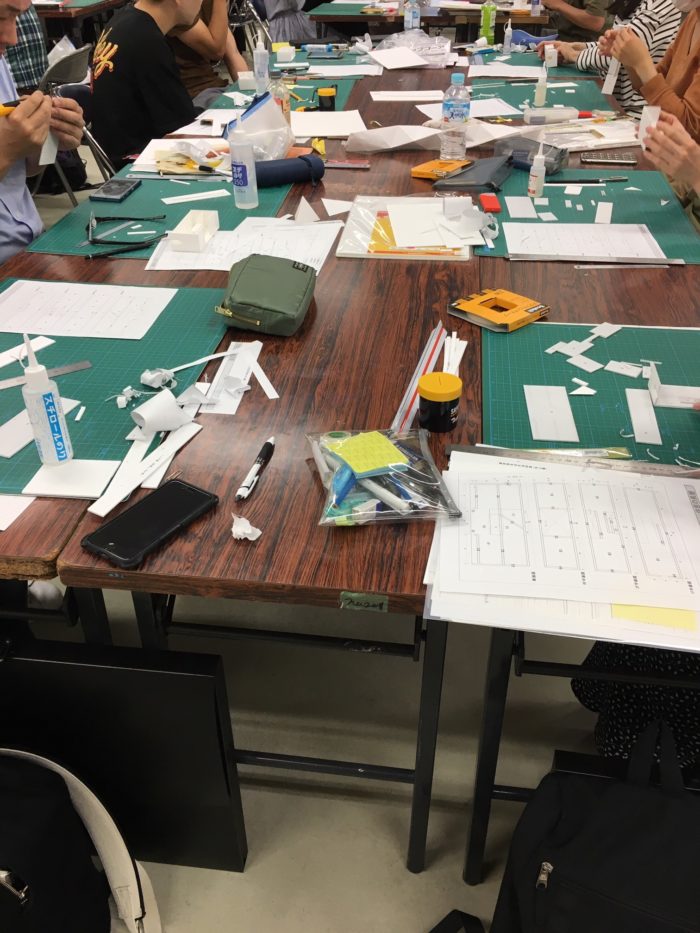

最後はいよいよ、模型道具を使って模型制作に挑戦です。

1/100と小さい模型ではありますが、久しぶりにカッターを使うという方も多く、真っ直ぐに切る ということが、まず難しいようでした。しかし、コツを教えてもらい、何回か切っているうちに真っ直ぐに切れるようになってきました。何事も慣れることが上手くなることのコツのように思います。

初めて模型を自分の手で制作したという方も多かったです。慣れないながらも自分の手で制作するということは、感慨深いものです。

その模型を自ら撮影してもらいました。撮影の際には、光の入り方、視線の抜け方などを意識して撮影してもらいました。

模型撮影も終えたところで、今回のスクーリングは終了です。

1日目の始まりに、緊張や不安で硬い表情だった皆さんが、2日目の終了時には、課題をやり遂げた達成感、グループワークなどでお互いが打ち解けたようで明るい表情になられたのは、とても嬉しいことです。このままの勢いで、次々と課題を熟していただけたらと思います。

そして、迷いが出てきた時には、定期的に開催される自宅学習科目に関するガイダンスやオープンゼミに参加して下さい。ひとつひとつの課題を丁寧に行い、積み重ねていく。一段一段確実に上がっていきましょう。

スターターに参加されなかった方々も学習がスムーズに進むように、定期的に開催される自宅学習科目に関するガイダンスやオープンゼミ(※オープンゼミとは、キャンパスに教員が待機し、学生の皆さんからの質問や相談に対応するものです。)、スクーリングなどを有効に活用して継続的な学習を心がけてほしいと思っています。

*オープンゼミ* @京都・瓜生山キャンパス

6月15日(土) 11:30〜13:30

NA404教室にて

またこの日は、建築家 前田 茂樹氏による特別講義があります。オープンゼミと合わせて是非参加して下さい。

*特別講義* @京都・瓜生山キャンパス

建築家 前田 茂樹氏

「場所との対話からつくる日常の風景」

6月15日(土) 18:30〜20:00(18:00開場)

NA401教室にて

https://air-u.campus.kyoto-art.ac.jp/course/kenchiku/ja/lecture/lecture.php?id=111&c=19

建築デザインコース | 学科・コース紹介

新緑が眩しい爽やかな5月、いよいよ今年度新入生のスクーリングがスタートしました。

入学が決まるとシラバスや教材などがずっしり詰まった段ボールが届きます。

その物量に、何から手をつけて良いか途方に暮れてしまいます。しかし、何か始めないと。。

そんな思いに答えるべく、スターターのスクーリングがあります。

スターター(建築デザインコースのスクーリング『環境デザイン概論[建築]』)とは、建築デザインコースでの学び方を学ぶ授業です。卒業までの学習のすすめ方や各自の履修計画の確認をしたり、1年次テキスト科目のガイダンスや制作体験を行います。

テーマは、「見てみよう!調べてみよう!描いてみよう!作ってみよう!」です。

必修科目ではありませんが、是非履修することをお勧めします。

スクーリングでは、開講までに自宅でやってきてもらう課題「事前課題」というものがあります。今回は受講者の皆さんに事前課題として 履修計画 を立ててきてもらいました。

授業内で、その履修計画表をチェックし、課題の提出締切などを再度確認してもらいました。

それから、1年次テキスト科目の制作体験を行っていきます。

まず建築の言葉を理解してもらうための、「建築ドリル」「図形ドリル」です。

建築、デザイン全般の初学者であっても、手軽に取り組めます。

*「建築ドリル」 http://book.gakugei-pub.co.jp/mokuroku/book/ISBN978-4-7615-1301-6.htm

*「図形ドリル 」http://book.gakugei-pub.co.jp/mokuroku/book/ISBN978-4-7615-1302-3.htm

「建築ドリル」01. 身体寸法

二人一組になってお互いの身体を測ります。空間を把握するために、自分の体の寸法を知ると、「身体ものさし」になります。それがあれば、コンベックス(巻尺)を使えない空間(美術館や店舗など)も、だいたいの大きさが把握出来ます。

また、建築は一人では作れません。たくさんの人との協働あってのものです。お互いにコミュニケーションをとることも学びの一つなのです。

それから、図面を描く・読むうえでおさえておきたい図法、「三面図」(「図形ドリル」22.)に挑戦したり、水戸芸術館タワー(「図形ドリル」31.)の紙のオブジェをつくります。皆さん、悩みつつも楽しんで制作をしていました。自分の手を動かして、ものが出来上がるということは嬉しいことです。

次は、「名建築に倣う」図面のトレースについて学びます。

トレースとは、どういうものか、なぜ名建築をトレースするのか から、線の描き方のルール、三角スケールについてなどを学びます。

図面について理解をしてもらったところで、次は「名建築を語る」です。

建築家を調べてその結果をまとめるという課題です。京都・瓜生山キャンパスでは、1グループ4名 20チームに分かれて、それぞれの担当の建築家について調べ、2枚のプレゼンテーションシートにまとめます。

学校で用意された書籍から、ネットから、また芸術文化情報センター(大学図書館)から、たくさんの資料を調べ、4人で話し合いシートをまとめていきます。

発表は明日。ということで、シートがまとまり切らないチームは残って作業しているところもありました。また、チームによっては、紹介する作品に実際に訪れてもいました。

教室は、夜は20時まで。朝は8時より使えます。

*芸術術文化情報センター(大学図書館)

https://www.kyoto-art.ac.jp/info/facility/library/acic/

http://acic.kyoto-art.ac.jp/

スターター2日目。

前日にグループワークでまとめてもらった名建築家とその建築作品について、まとめたことを各グループごとに発表です。10時からの発表に備え、シートを仕上げたり、何を語るのかまとめたり、予行練習したり、活気に満ちています。

各グループとも丁寧にまとめてあり、語りも上手く、お互いのプレゼンを真剣に聞いておられました。名建築とその背景に触れ、建築の奥深い魅力への第一段を上がれたのではと思います。

最後はいよいよ、模型道具を使って模型制作に挑戦です。

1/100と小さい模型ではありますが、久しぶりにカッターを使うという方も多く、真っ直ぐに切る ということが、まず難しいようでした。しかし、コツを教えてもらい、何回か切っているうちに真っ直ぐに切れるようになってきました。何事も慣れることが上手くなることのコツのように思います。

初めて模型を自分の手で制作したという方も多かったです。慣れないながらも自分の手で制作するということは、感慨深いものです。

その模型を自ら撮影してもらいました。撮影の際には、光の入り方、視線の抜け方などを意識して撮影してもらいました。

模型撮影も終えたところで、今回のスクーリングは終了です。

1日目の始まりに、緊張や不安で硬い表情だった皆さんが、2日目の終了時には、課題をやり遂げた達成感、グループワークなどでお互いが打ち解けたようで明るい表情になられたのは、とても嬉しいことです。このままの勢いで、次々と課題を熟していただけたらと思います。

そして、迷いが出てきた時には、定期的に開催される自宅学習科目に関するガイダンスやオープンゼミに参加して下さい。ひとつひとつの課題を丁寧に行い、積み重ねていく。一段一段確実に上がっていきましょう。

スターターに参加されなかった方々も学習がスムーズに進むように、定期的に開催される自宅学習科目に関するガイダンスやオープンゼミ(※オープンゼミとは、キャンパスに教員が待機し、学生の皆さんからの質問や相談に対応するものです。)、スクーリングなどを有効に活用して継続的な学習を心がけてほしいと思っています。

*オープンゼミ* @京都・瓜生山キャンパス

6月15日(土) 11:30〜13:30

NA404教室にて

またこの日は、建築家 前田 茂樹氏による特別講義があります。オープンゼミと合わせて是非参加して下さい。

*特別講義* @京都・瓜生山キャンパス

建築家 前田 茂樹氏

「場所との対話からつくる日常の風景」

6月15日(土) 18:30〜20:00(18:00開場)

NA401教室にて

https://air-u.campus.kyoto-art.ac.jp/course/kenchiku/ja/lecture/lecture.php?id=111&c=19

建築デザインコース | 学科・コース紹介

おすすめ記事

-

建築デザインコース

2022年06月01日

【建築デザインコース】『ゼロ』から建築を学び始める―初めてのスクーリング―

3年ぶりに全日程対面開講での「環境デザイン概論[建築](スターター)」(通称:スターター)が開催され東京で2回、京都で1回、合計で280名近い学生が参加しました…

-

建築デザインコース

2021年06月18日

【建築デザインコース】建築の学びはじめ

こんにちは、建築デザインコースの谷です。 先日、4月の入学ガイダンスに始まり、5月に2回開講された新入生向けのスクーリング「環境デザイン概論(スターター)」を終…

-

建築デザインコース

2023年07月03日

【建築デザインコース】2023年度「卒業制作」いよいよスタートです

こんにちは、建築デザインコース教員の池田です。今回は6月17日、18日に行われた「卒業制作1 ディプロマ(計画)」のスクーリング@京都の様子をご紹介します。 卒…