建築デザインコース

- 建築デザインコース 記事一覧

- 【建築デザインコース】名建築を通して模型の基礎を学ぶ

2019年07月16日

【建築デザインコース】名建築を通して模型の基礎を学ぶ

みなさん、こんにちは。

通信教育部、建築デザインコースです。

外苑キャンパスのある東京地方は、あいにくの梅雨空と肌寒い日々が続いています。

みなさま体調はいかがでしょうか?

梅雨空の続いた6月は、京都と東京の両キャンパスにて、1年次スクーリング科目「立体表現」の授業が複数回開催されました。

この授業では、20世紀を代表するアメリカ人建築家ルイス・カーンの代表的な住宅作品である「フィッシャー邸」を題材に、建築模型の基本的な作り方や表現方法、また道具の使い方を学びます。

2日間の授業で、S=1/100とS=1/200の異なる縮尺の模型をそれぞれ仕上げていきます。

この授業を受講される学生さんのほとんどは、模型をつくるのはほぼ初めての方ばかり。製作に大忙しの2日間です。

なぜ、わざわざ縮尺を変えて2つも模型をつくるのか?

それは、縮尺が変わると模型の作り込み方や表現方法が変わり、何のためにつくる模型なのかという目的が変わることを実感してもらうためです。

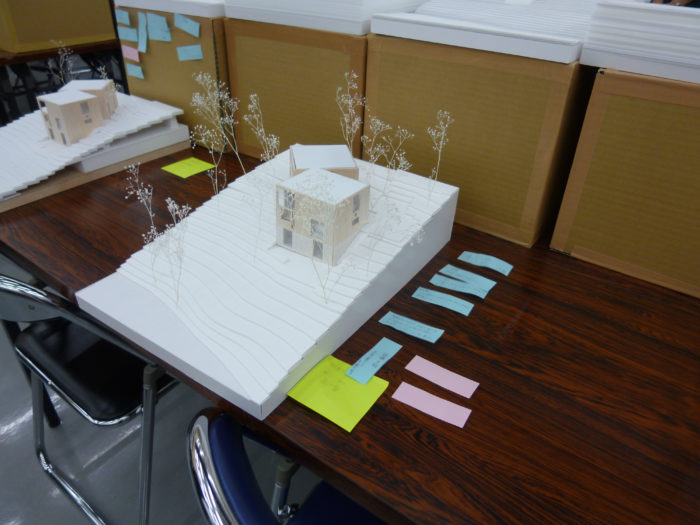

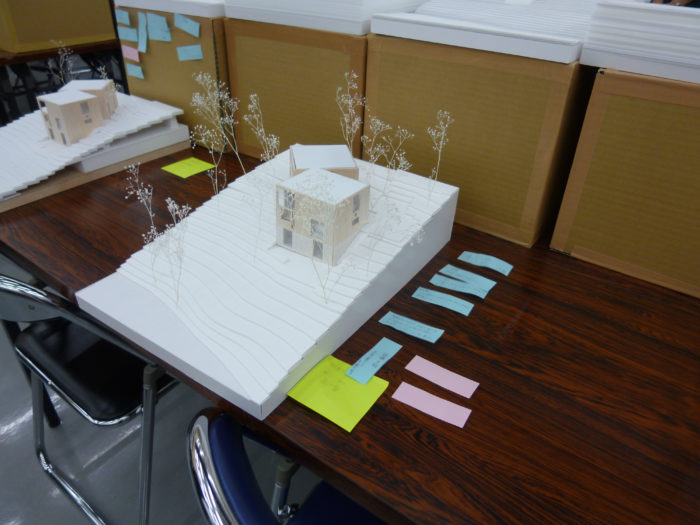

縮尺1/200の模型では、建物の細部までの細かい作り込みはしていません。建物が置かれている周囲の地形などを一体としてつくり、周辺環境と建物との関係を表現していきます。

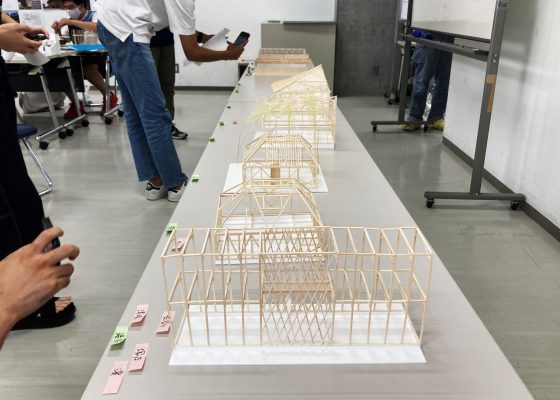

一方で縮尺1/100の模型では、建物内部を詳細に作り込み、フィッシャー邸への理解を深めていきます。図面から材料を切出し、組み立てていく過程を通して、図面からだけでは読みとれなかった内部の空間がより具体的に理解できてきたようです。

まだまだ模型に慣れていない学生さんが多い中、道具の使い方や、模型の作り方やコツを知ることで、2日間でほとんどの方が2つの模型を完成させることができました。

通信教育部なので、普段は自宅で学習を進めているため、講師と直接やりとりのできるスクーリング科目のうち、とても為になったという声が多く聞かれる授業のうちのひとつです。最後にできた模型を並べてみると、達成感もでてきますね。

よく「どうやったら模型が上手につくれるようになりますか?どうやったら早くつくれるようになりますか?」という質問を耳にしますが、答えは「数をこなすこと。慣れること。」だと思います。数をこなすうちに、手も動くようになり、道具にも慣れて使いこなせるようになり、自分なりの工夫も生まれてくるでしょう。人にみせるための模型は、少し時間をかけて丁寧につくる必要がありますが、スタディのための自分のための模型は、丁寧さよりも自分が分かるものになっていれば良いのです。そんなふうに、縮尺や目的によりつくり分けることも、上手に模型をつくるコツと言えるのではないでしょうか。

このスクーリングで学んだことを、これからの課題にもぜひ活かしていってもらいたいです。

建築デザインコース | 学科・コース紹介

通信教育部、建築デザインコースです。

外苑キャンパスのある東京地方は、あいにくの梅雨空と肌寒い日々が続いています。

みなさま体調はいかがでしょうか?

梅雨空の続いた6月は、京都と東京の両キャンパスにて、1年次スクーリング科目「立体表現」の授業が複数回開催されました。

この授業では、20世紀を代表するアメリカ人建築家ルイス・カーンの代表的な住宅作品である「フィッシャー邸」を題材に、建築模型の基本的な作り方や表現方法、また道具の使い方を学びます。

2日間の授業で、S=1/100とS=1/200の異なる縮尺の模型をそれぞれ仕上げていきます。

この授業を受講される学生さんのほとんどは、模型をつくるのはほぼ初めての方ばかり。製作に大忙しの2日間です。

なぜ、わざわざ縮尺を変えて2つも模型をつくるのか?

それは、縮尺が変わると模型の作り込み方や表現方法が変わり、何のためにつくる模型なのかという目的が変わることを実感してもらうためです。

縮尺1/200の模型では、建物の細部までの細かい作り込みはしていません。建物が置かれている周囲の地形などを一体としてつくり、周辺環境と建物との関係を表現していきます。

一方で縮尺1/100の模型では、建物内部を詳細に作り込み、フィッシャー邸への理解を深めていきます。図面から材料を切出し、組み立てていく過程を通して、図面からだけでは読みとれなかった内部の空間がより具体的に理解できてきたようです。

まだまだ模型に慣れていない学生さんが多い中、道具の使い方や、模型の作り方やコツを知ることで、2日間でほとんどの方が2つの模型を完成させることができました。

通信教育部なので、普段は自宅で学習を進めているため、講師と直接やりとりのできるスクーリング科目のうち、とても為になったという声が多く聞かれる授業のうちのひとつです。最後にできた模型を並べてみると、達成感もでてきますね。

よく「どうやったら模型が上手につくれるようになりますか?どうやったら早くつくれるようになりますか?」という質問を耳にしますが、答えは「数をこなすこと。慣れること。」だと思います。数をこなすうちに、手も動くようになり、道具にも慣れて使いこなせるようになり、自分なりの工夫も生まれてくるでしょう。人にみせるための模型は、少し時間をかけて丁寧につくる必要がありますが、スタディのための自分のための模型は、丁寧さよりも自分が分かるものになっていれば良いのです。そんなふうに、縮尺や目的によりつくり分けることも、上手に模型をつくるコツと言えるのではないでしょうか。

このスクーリングで学んだことを、これからの課題にもぜひ活かしていってもらいたいです。

建築デザインコース | 学科・コース紹介

おすすめ記事

-

建築デザインコース

2018年07月08日

【建築デザインコース】名作住宅の模型をいきなりつくってみる

皆さん、こんにちは。本日は、建築デザインコース1 年次スクーリング「立体表現」の東京外苑キャンパスでの授業の様子をお伝えします。 「立体表現」って、何でしょう。…

-

建築デザインコース

2023年01月14日

【建築デザインコース】建築模型を作ろう!名作!ルイス・カーンのフィッシャー邸を作る

皆さんこんにちは。建築デザインコースです。 今回は12月3,4日に行われた、立体表現(東京対面)の授業の様子をご報告します。 立体表現は、アメリカの巨匠、ルイス…

-

建築デザインコース

2022年10月05日

【建築デザインコ―ス】悩み、決断し、進んでいく建築のプロセス=「スタディ」とは

こんにちは、建築デザインコース研究室です。 「スタディ」とは 初学者にとってもベテランにとっても建築デザインは悩ましいものです。 しかし、この悩ましさにこそ建築…