歴史遺産コース

- 歴史遺産コース 記事一覧

- 【歴史遺産コース】Webマガジン『瓜生通信』「京の暮らしと和菓子」を書くことと文化遺産の過去・現在・未来を思うこと

2019年09月11日

【歴史遺産コース】Webマガジン『瓜生通信』「京の暮らしと和菓子」を書くことと文化遺産の過去・現在・未来を思うこと

この度の豪雨被害に遭われた方には、こころよりお見舞いを申し上げます。

京都では、去る8月15日夜から16日早朝にかけて台風の風雨に見舞われましたが、16日午後には天気も落ち着き、その夜の京都五山送り火は、予定どおり執り行われました。その日の大文字の送り火を、許可を得て大文字山上に登って密着レポートしたのが、本学のホームページ内にあるWebマガジン『瓜生通信』の8月の「京の暮らしと和菓子」の記事でした。

「祈りの中で燃え立つ送り火 そしてこの時期だけの大文字のお菓子」

https://uryu-tsushin.kyoto-art.ac.jp/detail/550

ここでは、毎月、京都の年中行事や祭り、季節の風物などと、その季節の和菓子を一緒に取り上げて記事にしています。

京都で暮らしていると、季節のさまざまな年中行事がなんとなく生活のそばにある実感があります。とはいえ、日常生活との折り合いは、なかなか着かないのが現実で、再々、そうした年中行事の催事などに出かけるということも難しいものです。

ただ、私の生まれ育った家は、古くからの生活習慣を守ろうという暮らしぶりを維持していたために、日常の時間の中に年中行事がしっかり根付いていました。正月のお飾りに始まり、年中の仏事神事はことさら念入りに、それ以外にも、桃の節句や端午の節句には、代々の古い人形や兜などを飾り、節分、七夕、月見など、季節の行事も欠かさずに、そして年末はおくどさん(竃)で蒸しあげた米を石臼でついて正月を迎えるための鏡餅を作るといった具合でした。

若い頃は、こうした暮らしを単に古臭いものとして、たいして意識せずに過ごしてきたのですが、今となっては、私自身はもちろん、また実家でも当然のことながら、同様にこうした年中行事を身近に行うことは難しくなっています。

若い頃に見聞きした何気ないことが、京都の庶民文化の一端を物語るものであったのではないかという気づきと思いが、ここのところ年々強くなってきておりました。おそらくこうした暮らしがまだ濃厚に息づいていた時代を知る、最後の世代として、私自身が、わずかでも書き残しておくことも、少しは意味があるのではないかと思うようになっていました。

その頃ちょうど、本学の教職員茶道部が発足しました。茶道は、若い頃に10年くらいはお稽古したのに、その後35年間、全く離れてしまっていたという体たらくの私も、入部させてもらうことになったのです。生来の食いしん坊である私は、季節の和菓子をお稽古ごとに調達する役目を引き受けることになりました。すこしこだわって、その都度お店やお菓子を選んで買いに走る私に、部員の一人で広報の担当をしていた方から声がかかったのです。

「先生の選ばれるお菓子は間違いなく美味しいし、それにまつわる年中行事などの昔話がすごく面白いから、広報で記事にするというのはどうかしら?」との企画でした。

この最初の企画は、学生の主体的活動としてのブログとして考えられたため、その応援という位置づけで、お菓子の選択や撮影のためのお皿や小物、年中行事などの知識を提供する黒子役だったのですが、1年後からは、ついに私自身が毎月執筆することになり、それからもう3年めを超えました。

自分の記憶の中にある年中行事を確かめるように、またこれまで知らなかった年中行事を訪ねて行って、毎月、その季節や自然を感じ取りながら取材し、加えてそれらの季節感をみごとに取り入れた和菓子を合わせて記事にするということで、研究論文とは違って読み物として書くことで、訪れた時の感動や、今まさにその行事を支えておられる人々の姿を、生で伝える機会になればと考えています。

そのためには写真もとても大切です。

最初の企画時からずっと撮影を担当してくれていて、当時2回生だった高橋保代さんは、卒業後もカメラマンとしてこの仕事を続けてくれています。

こうして毎月、取り上げる行事の取材に二人で出かけていきます。終日どころか、数日に及ぶ場合も少なくありませんが、そのどの現場でも、行事を支える方々の並々ならぬご尽力を知り、またそこへかけられる熱い思いを感じさせていただけるのが、とても幸せな時間となっています。

しかし、様々な行事には、その運営の苦労を垣間見ることも多々あります。明らかに20年前とは参拝の人の数が減ってしまっていると感じる行事。本来の意味や信仰を理解せずに押し寄せる観光客やその無謀な撮影などの行為。また担い手の高齢化や人手不足。文化遺産の保存修復にかかる費用。どれを取っても現代において、こうした文化を伝え残すための仕組みが、変化をきたし壊れてきているという実感を持ってしまいます。

一方、食いしん坊な私のもう一つのテーマである和菓子ですが、この撮影は、大学の茶室などで別日程で行っています。私の持ち物ですからたいしたものではないですが、お皿や小物を、あーでもない、こーでもないと取っ替え引っ替えしてみたり、大学のある瓜生山で植物を採ってきて、横に添えてみたり、どの辺に光をあてたらいいのかと私が照明係をしてみたりと、ふたりの試行錯誤で、撮影は毎回、数時間にも及びます。

ただ私が大切にしているのは、そのお菓子の持つ美しさはどこにあるのかを引き出すこと、そしてなにより美味しそうでないと意味がないとの思いです。

和菓子は、言うまでもなく美味しく頂いてこそのものですが、その姿にも、職人の技と思いが込められた独特の完成度があると思っています。そこを写したいと切望する私ですが、和菓子作りや写真撮影の専門家ではありません。

素人なりに、菓子職人の思いへ心を傾け、その作品としてのお菓子にまっすぐに向かいたいだけです。そのせいで高橋さんにいろいろな要求をしてしまう困った相棒となっていますが、それにいつも応えてくれる高橋さんあってのブログです。

この私のこだわりが果たして的を射ているものかどうかはよくわかりませんが、幾つかの和菓子屋さんで、二人の生み出した写真をたいへん喜んでくださっているのは、嬉しい限りです。

さて、じつは残念ながら、この和菓子の世界にも、様々な問題が横たわっていることを知ることになるのでした。

行事や季節感と切っても切れない慣わしや文学などの本来の意味がわからなくなっているので、それにちなんだ和菓子の意味が伝わらない。つまりそういう和菓子は、売れにくいということになってしまうというのです。わかりやすくリアルに季節の花や紅葉をかたどったものの方が、インスタ映えするということなのでしょうか、象徴的に作られた「きんとん」や「こなし」の和菓子より、よく出回るそうです。

さらにはお菓子を作る木型の職人さんが、京都では途絶えているということもお聞きしました。まだ地方には職人さんもおられるそうですが、やはり京菓子の感覚と違うものがあって、これまでの木型と同じものは求められないというのです。

京菓子の技やセンスが、今大きな課題に直面している現実を、思いもよらずお聞きすることになりました。こうした伝統の営みの厚みが失われていく現状への危機感、さらにこれからこうした文化をどう残していくのかを考えなければならないという喫緊の課題、これらを多くの人に認識してもらわねばならないと思います。

歴史遺産コースの学びの対象にも、こうした課題はそのまま当て嵌まります。歴史的な文化遺産を支える素材、技術、人材、またそれらを維持するための資金、それらへの深い理解と新たな継承の仕組みがなければ、今日に伝えられた様々な文化をこれからも残していくことはできません。

京都の伝統的な行事や文化の「ものとこころ」が、今後も豊かにつながっていくことを念じつつ、微力ながら発信し続けていきたいと思います。

歴史遺産コース教員 栗本徳子

おすすめ記事

-

歴史遺産コース

2024年11月11日

【歴史遺産コース】京のまち歩きから探る歴史 ―老舗の篆刻看板から―

みなさん、こんにちは。歴史遺産コースの教員の石神です。この夏は例年にない猛暑となりましたが、ようやく京都も涼しい風が吹くようになりました。 さて、今回はまち歩き…

-

歴史遺産コース

2022年12月07日

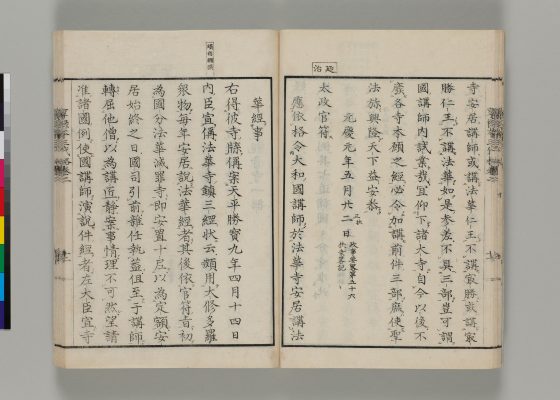

【歴史遺産コース】史料講読ガイダンスを通して史料読解にトライ

こんにちは。歴史遺産コース業務担当非常勤講師の上村正裕です。歴史遺産コースを卒業するにあたっては、卒業研究への取り組みが必要です。卒業研究では年2回の面談と年3…

-

歴史遺産コース

2019年10月02日

【歴史遺産コース】民具の取り扱いとその調べ方〜民俗資料調査方法論b〜

9月28日(土)・29日(日)の週末は、東京外苑キャンパスでは歴史遺産Ⅲ-2(民俗資料調査方法論)bが開講されました。 この授業では、地域に残る信仰や年中行事な…