建築デザインコース

- 建築デザインコース 記事一覧

- 【建築デザインコース】住宅の骨組みとデザインを考える―「住宅架構」

2019年10月31日

【建築デザインコース】住宅の骨組みとデザインを考える―「住宅架構」

こんにちは、建築デザインコースです。

10月末に東京で開講された2年次向けのスクーリングの様子をご紹介します。

「住宅架構」の架構とは柱や梁を組み合わせた骨組みのことで、それを住宅規模で考える課題になっています。一番の特徴は、建築家と構造家の教員2人が担当し、学生さんは設計事務所のスタッフとしてボス(建築家)からのデザインのちょっとした難題を投げかけられ、構造家の先生と相談しながら解決案を考えるという設定で取り組んでいくものです。

では、授業の流れに沿って、ご案内しましょう。

まずは、事前課題で制作した「最小限住居」(増沢洵設計)の軸組模型と「建築家のスケッチ」を見て考えた意匠模型を並べて、建築家役の先生(実際にも建築家です)から、「この柱は無くしたいんだよね」「ここは、壁にすると眺望が確保できない」などのダメだしをされてしまいます。

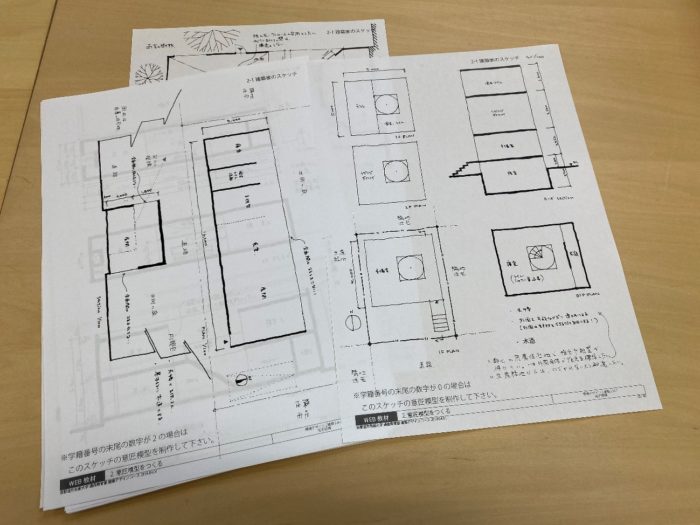

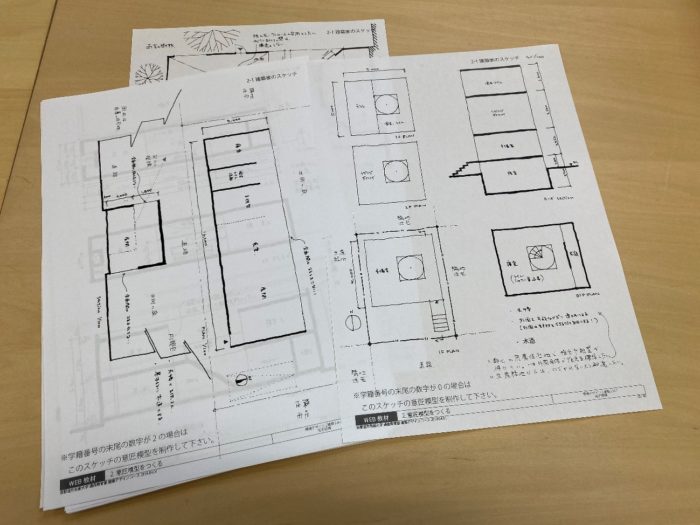

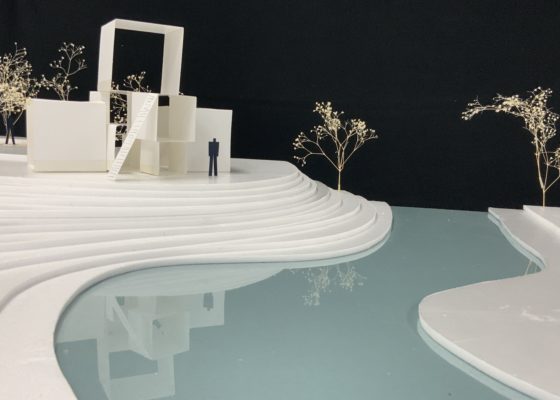

そして、これが「建築家のスケッチ」です。実際には、名作住宅をヒントに描いたスケッチですが、これをもとに学生さんはどんな空間になるかを、まずスチレンボードで意匠模型をつくってみます。ちょっとした難題としては、「幅10mの柱のない開口(窓)が欲しい」などの要望がスケッチに書かれています。

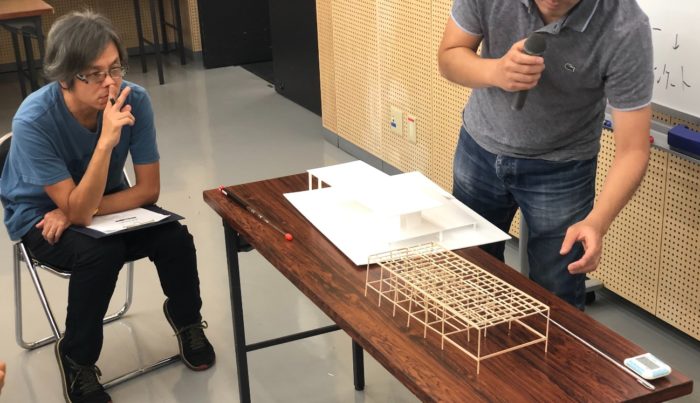

次に、構造家役の先生(実際にも建築構造家です)が登場し、「最小限住居」(増沢洵設計)の軸組模型を見ながら、例えば柱を通した場合と梁を通した場合の構造的な違いについて、模型を指で押しながら力の流れ方等を確認します。そして、先に建築家から受けた指摘を、構造的視点で解決するための糸口を一緒に探していきます。

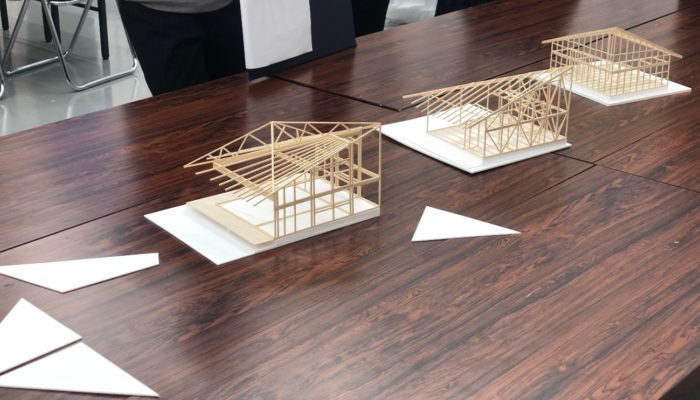

架構の方針が決まったら、軸組模型の制作に早速取り掛かります。完成に向けてひたすら角材を切り、やすりで切断面を整え、接着するを繰り返します。

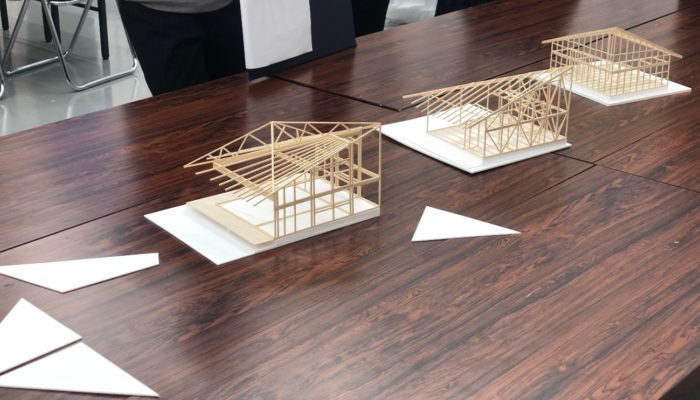

同じスケッチから、異なる架構案が生まれました。

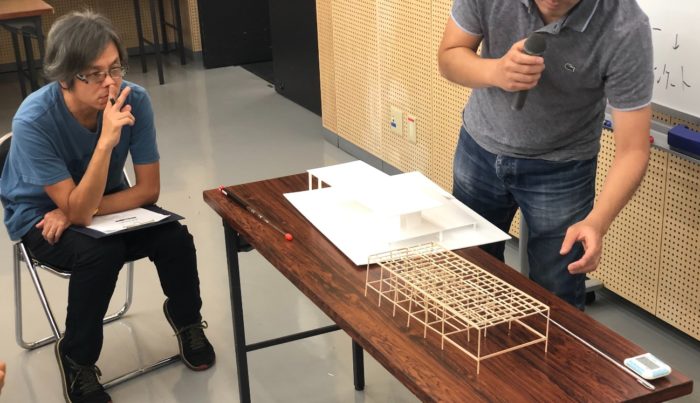

さあ、いよいよ、建築家の先生も登場して、最後の講評会が始まります。

建築家:「この屋根の梁の出っ張りはなくしたいなあ」

構造家:「下に柱を設けないなら必要ですよ」

など、実際の設計現場でも交わされるような会話が講評会で繰り広げられます。架構モデルを実際に指で押してみて、力がきちんと他部材に伝わるか、強度的に問題ないかなども確認していきます。構造計算ではなく、実物で大まかに力の流れを確認し、意匠と構造を考える際の基本を学んでいきます。

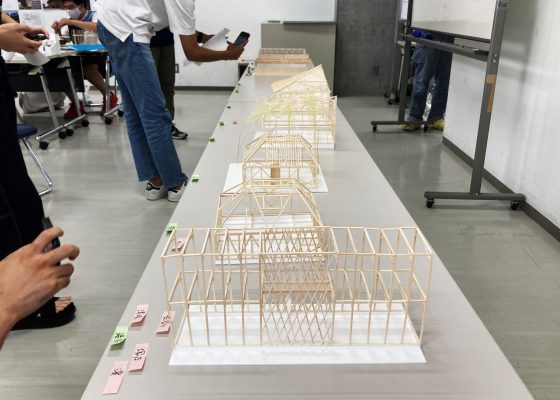

こちらは、別のクラスの様子です。

学生さんは、事前課題も含めて寝る時間も惜しんで取り組んでいましたが、最後にかたちになって満足する一方、一緒に取り組んだ他の学生の考え方にも刺激を受けて、次の課題でも架構とデザインについて同時に考えていくきっかけをつかんでくれたのではないでしょうか。

最後に、構造をご担当いただいた名和研二先生より以下の本をご紹介いただきました。構造家がどんな仕事をしているか知ってほしくて共同執筆されたそうです。ご興味のある方は、是非ご覧になってください。

『構造設計を仕事にする 思考と技術・独立と働き方』

坂田涼太郎・山田憲明・大野博史 他編著 学芸出版社

http://book.gakugei-pub.co.jp/gakugei-book/9784761527174/

建築デザインコース | 学科・コース紹介

10月末に東京で開講された2年次向けのスクーリングの様子をご紹介します。

「住宅架構」の架構とは柱や梁を組み合わせた骨組みのことで、それを住宅規模で考える課題になっています。一番の特徴は、建築家と構造家の教員2人が担当し、学生さんは設計事務所のスタッフとしてボス(建築家)からのデザインのちょっとした難題を投げかけられ、構造家の先生と相談しながら解決案を考えるという設定で取り組んでいくものです。

では、授業の流れに沿って、ご案内しましょう。

まずは、事前課題で制作した「最小限住居」(増沢洵設計)の軸組模型と「建築家のスケッチ」を見て考えた意匠模型を並べて、建築家役の先生(実際にも建築家です)から、「この柱は無くしたいんだよね」「ここは、壁にすると眺望が確保できない」などのダメだしをされてしまいます。

そして、これが「建築家のスケッチ」です。実際には、名作住宅をヒントに描いたスケッチですが、これをもとに学生さんはどんな空間になるかを、まずスチレンボードで意匠模型をつくってみます。ちょっとした難題としては、「幅10mの柱のない開口(窓)が欲しい」などの要望がスケッチに書かれています。

次に、構造家役の先生(実際にも建築構造家です)が登場し、「最小限住居」(増沢洵設計)の軸組模型を見ながら、例えば柱を通した場合と梁を通した場合の構造的な違いについて、模型を指で押しながら力の流れ方等を確認します。そして、先に建築家から受けた指摘を、構造的視点で解決するための糸口を一緒に探していきます。

架構の方針が決まったら、軸組模型の制作に早速取り掛かります。完成に向けてひたすら角材を切り、やすりで切断面を整え、接着するを繰り返します。

同じスケッチから、異なる架構案が生まれました。

さあ、いよいよ、建築家の先生も登場して、最後の講評会が始まります。

建築家:「この屋根の梁の出っ張りはなくしたいなあ」

構造家:「下に柱を設けないなら必要ですよ」

など、実際の設計現場でも交わされるような会話が講評会で繰り広げられます。架構モデルを実際に指で押してみて、力がきちんと他部材に伝わるか、強度的に問題ないかなども確認していきます。構造計算ではなく、実物で大まかに力の流れを確認し、意匠と構造を考える際の基本を学んでいきます。

こちらは、別のクラスの様子です。

学生さんは、事前課題も含めて寝る時間も惜しんで取り組んでいましたが、最後にかたちになって満足する一方、一緒に取り組んだ他の学生の考え方にも刺激を受けて、次の課題でも架構とデザインについて同時に考えていくきっかけをつかんでくれたのではないでしょうか。

最後に、構造をご担当いただいた名和研二先生より以下の本をご紹介いただきました。構造家がどんな仕事をしているか知ってほしくて共同執筆されたそうです。ご興味のある方は、是非ご覧になってください。

『構造設計を仕事にする 思考と技術・独立と働き方』

坂田涼太郎・山田憲明・大野博史 他編著 学芸出版社

http://book.gakugei-pub.co.jp/gakugei-book/9784761527174/

建築デザインコース | 学科・コース紹介

おすすめ記事

-

建築デザインコース

2022年12月05日

【建築デザインコース】建築設計事務所で働いたことはありますか?

みなさんこんにちは。建築デザインコースです。 京都はいよいよ紅葉シーズンとなり、外国人含め観光客が街に溢れかえっています。気温も例年に比べ暖かく、ようやく街に賑…

-

建築デザインコース

2021年10月29日

【建築デザインコース】自分のイメージを建築物(立体物)にするには

年度の半分が過ぎましたが、今回は今年度のスクーリング授業の様子を少しご紹介します。本コースでは、スクーリング科目と自宅でのテキスト科目を連係させながら、客観的に…

-

建築デザインコース

2022年10月05日

【建築デザインコ―ス】悩み、決断し、進んでいく建築のプロセス=「スタディ」とは

こんにちは、建築デザインコース研究室です。 「スタディ」とは 初学者にとってもベテランにとっても建築デザインは悩ましいものです。 しかし、この悩ましさにこそ建築…