文芸コース

- 文芸コース 記事一覧

- 【文芸コース】文芸研究の個人的な裏話 —— 小説、モンタージュ、プラモデル

2019年12月20日

【文芸コース】文芸研究の個人的な裏話 —— 小説、モンタージュ、プラモデル

みなさん、こんにちは。文芸コース教員の小柏裕俊です。

今回のブログ記事には、文芸を研究することについて、私自身の経験を踏まえた短いエッセイを載せたいと思います。

私が長年取り組んでいる研究テーマは「文学のモンタージュ」です。ちなみにみなさんは「モンタージュ」と聞いて、何を連想しますか。犯罪捜査に使われる合成写真でしょうか。写真を切りはりするフォトモンタージュという美術の手法でしょうか。それとも映画の編集手法のモンタージュでしょうか。実のところ、文学のモンタージュはこれらのモンタージュのいずれとも隣接しています。

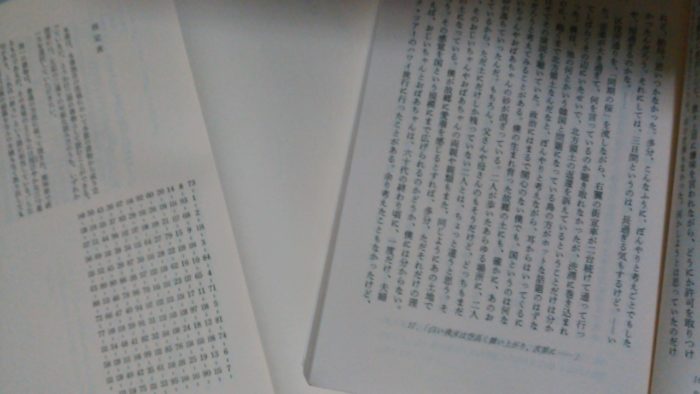

小説を読みながら、「組み立てている」という感覚を抱いたことはありませんか。村上春樹『1Q84』や原田マハ『暗幕のゲルニカ』のような、二つ以上の物語が交差する小説が当てはまるのではないでしょうか。あるいは川上弘美『水声』のような、時間軸上を自由に行き来する小説もそうでしょう。あるいは平野啓一郎の短篇「やがて光源のない澄んだ乱反射の表で……/『TSUNAMI』のための32点の絵のない挿絵」もそうでしょう。この作品では紙面上に二つのテキストブロックが並置され、それらの読み方、いわば「組み立て順序」が読み手に委ねられています。みなさんが今までに読んできた小説にも、こうした「組み立て」の側面を持ったものが少なからずあるのではないでしょうか。

「モンタージュ」は「組み立て」を意味するフランス語だとしばしば言われます(精確にはこの理解は誤りですが)。そして、先ほど挙げたような小説を「モンタージュ」と形容することがあります。文学作品をめぐって言われる「モンタージュ」とは、作品のどんな側面を指しているのか。その側面はどのように分析できるのか。そして「文学のモンタージュ」とは、どのようなテクニック、あるいは作品の特徴として定式化することができるのか。私はこんな問いに長年取り組んでいます。

ところで、なぜ私はモンタージュという研究テーマを選んだのでしょうか。それはモンタージュと呼びうる小説に私が惹かれたからに他なりません。ではなぜ、そのような小説に私は魅力を感じるのか。答えは至極簡単で、それは僕が(ここはあえて「僕」と書きます)ガンダムのプラモデル大好き少年だったからです。いくつかのランナーからパーツを切り取って、それをパチンパチンと組み立てて、全体の形をだんだんと作り上げていく。私にとって、プラモを組み上げていくあのワクワク感と、小説のページを行き来しながら物語が自分のなかに姿を現していく過程とは通底しています。

研究テーマというと、知的に積み上げられた思索の結果選ばれたものという印象を与えるかもしれません。ですが、案外、素朴で身近な出発点があったりもします。読書という体験を通して、作品について考えることを通して、個人的な経験や価値観がにじみ出てしまうものです。他の人にとってはどうでもいいことかもしれませんが、研究している当人にとっては面白い発見です。

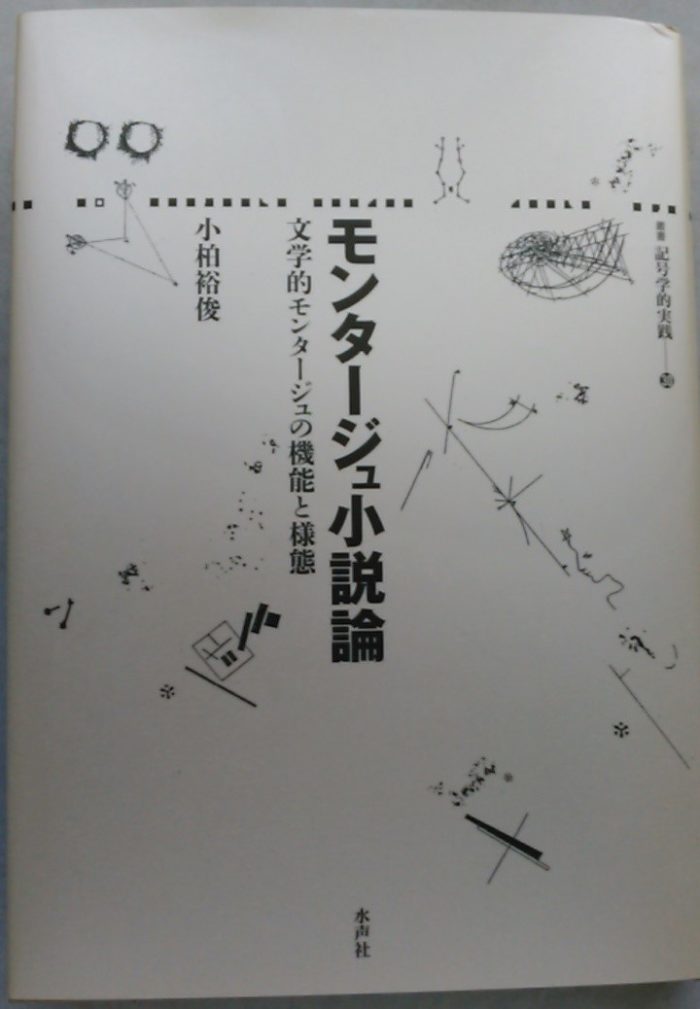

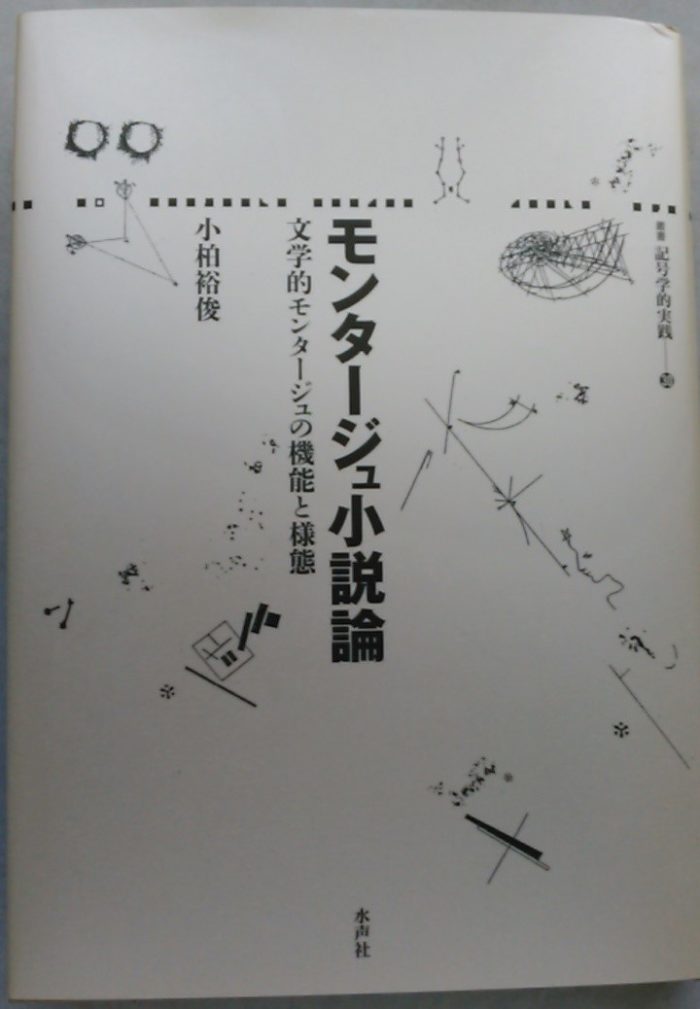

さて、私のモンタージュ研究ですが、実は一冊の本にまとめることができました。今月下旬に刊行されることになっています。『モンタージュ小説論』というタイトルで、水声社より発売されます。ご興味を抱かれましたら、一度手に取ってみてください。

文芸コース|学科・コース紹介

過去の記事はこちら

今回のブログ記事には、文芸を研究することについて、私自身の経験を踏まえた短いエッセイを載せたいと思います。

私が長年取り組んでいる研究テーマは「文学のモンタージュ」です。ちなみにみなさんは「モンタージュ」と聞いて、何を連想しますか。犯罪捜査に使われる合成写真でしょうか。写真を切りはりするフォトモンタージュという美術の手法でしょうか。それとも映画の編集手法のモンタージュでしょうか。実のところ、文学のモンタージュはこれらのモンタージュのいずれとも隣接しています。

小説を読みながら、「組み立てている」という感覚を抱いたことはありませんか。村上春樹『1Q84』や原田マハ『暗幕のゲルニカ』のような、二つ以上の物語が交差する小説が当てはまるのではないでしょうか。あるいは川上弘美『水声』のような、時間軸上を自由に行き来する小説もそうでしょう。あるいは平野啓一郎の短篇「やがて光源のない澄んだ乱反射の表で……/『TSUNAMI』のための32点の絵のない挿絵」もそうでしょう。この作品では紙面上に二つのテキストブロックが並置され、それらの読み方、いわば「組み立て順序」が読み手に委ねられています。みなさんが今までに読んできた小説にも、こうした「組み立て」の側面を持ったものが少なからずあるのではないでしょうか。

「モンタージュ」は「組み立て」を意味するフランス語だとしばしば言われます(精確にはこの理解は誤りですが)。そして、先ほど挙げたような小説を「モンタージュ」と形容することがあります。文学作品をめぐって言われる「モンタージュ」とは、作品のどんな側面を指しているのか。その側面はどのように分析できるのか。そして「文学のモンタージュ」とは、どのようなテクニック、あるいは作品の特徴として定式化することができるのか。私はこんな問いに長年取り組んでいます。

ところで、なぜ私はモンタージュという研究テーマを選んだのでしょうか。それはモンタージュと呼びうる小説に私が惹かれたからに他なりません。ではなぜ、そのような小説に私は魅力を感じるのか。答えは至極簡単で、それは僕が(ここはあえて「僕」と書きます)ガンダムのプラモデル大好き少年だったからです。いくつかのランナーからパーツを切り取って、それをパチンパチンと組み立てて、全体の形をだんだんと作り上げていく。私にとって、プラモを組み上げていくあのワクワク感と、小説のページを行き来しながら物語が自分のなかに姿を現していく過程とは通底しています。

研究テーマというと、知的に積み上げられた思索の結果選ばれたものという印象を与えるかもしれません。ですが、案外、素朴で身近な出発点があったりもします。読書という体験を通して、作品について考えることを通して、個人的な経験や価値観がにじみ出てしまうものです。他の人にとってはどうでもいいことかもしれませんが、研究している当人にとっては面白い発見です。

さて、私のモンタージュ研究ですが、実は一冊の本にまとめることができました。今月下旬に刊行されることになっています。『モンタージュ小説論』というタイトルで、水声社より発売されます。ご興味を抱かれましたら、一度手に取ってみてください。

文芸コース|学科・コース紹介

過去の記事はこちら

おすすめ記事

-

文芸コース

2018年09月27日

【文芸コース】「論文研究I(京都)」を終えて

みなさん、こんにちは。文芸コース教員の小柏裕俊です。 9月22日(土)、23日(日)に、京都で「論文研究I-1」のスクーリングが実施されました。「論文研究」とは…

-

文芸コース

2019年10月08日

【文芸コース】 白熱の合評スクーリング「論文研究」

みなさん、こんにちは。文芸コース教員の門崎敬一です。 文芸コースで学ぶ学生の皆さんは、卒業に向けて小説やエッセイなどの創作系の作品か、文芸評論や文芸研究などの研…

-

文芸コース

2019年08月02日

【文芸コース】「新聞記者はこんな感じで作家にインタビューする」

みなさん、こんにちは。文芸コース教員の伊藤譲治です。 私の本業は新聞記者で、30年以上、この仕事に携わっています。部署としていちばん長いのは、文芸や出版、映画、…