和の伝統文化コース

- 和の伝統文化コース 記事一覧

- 【和の伝統文化コース】煎茶を学ぶ

2020年02月07日

【和の伝統文化コース】煎茶を学ぶ

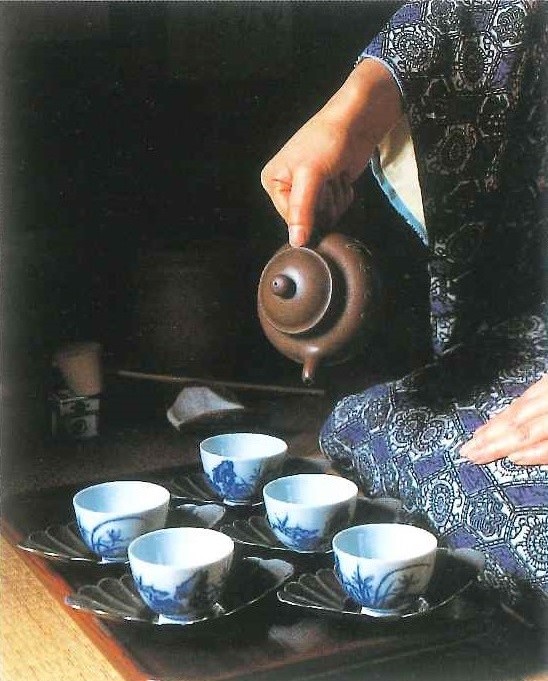

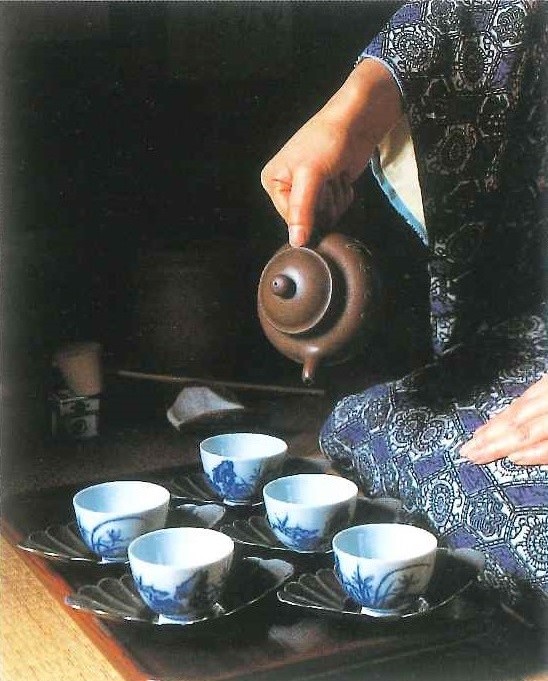

茶の伝統文化といえば抹茶をもちいるいわゆる茶道・茶の湯を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、煎茶もまた魅力的な茶文化です。煎茶では「清風」という言葉が大事にされますが、煎茶の席は侘びた茶室とはまた違った清々しさにあふれています。

日本の歴史に残る喫茶に関する最古の記録は、『日本後紀』に記されたものです。そこには弘仁六年(815)四月二十二日に嵯峨天皇が滋賀県の韓崎(唐崎)の梵釈寺というお寺で中国へ留学経験のあった永忠という僧によってお茶を出されたと記されています。この茶は、抹茶ではなく煮だして飲む煎茶でした。

その後も煎茶は、漢詩や文人花とともに文人がたしなむ芸術文化として受け継がれてゆきます。後水尾天皇の子にあたる獅子吼院(尭恕法親王)などは、「茶湯ハノキライ」であったので「一生ニ薄茶モマイラズ、煎茶ノミ也」と記録されています。また近衛忠熙や一条忠香、岩倉具視らの公家も煎茶を愛好しました。

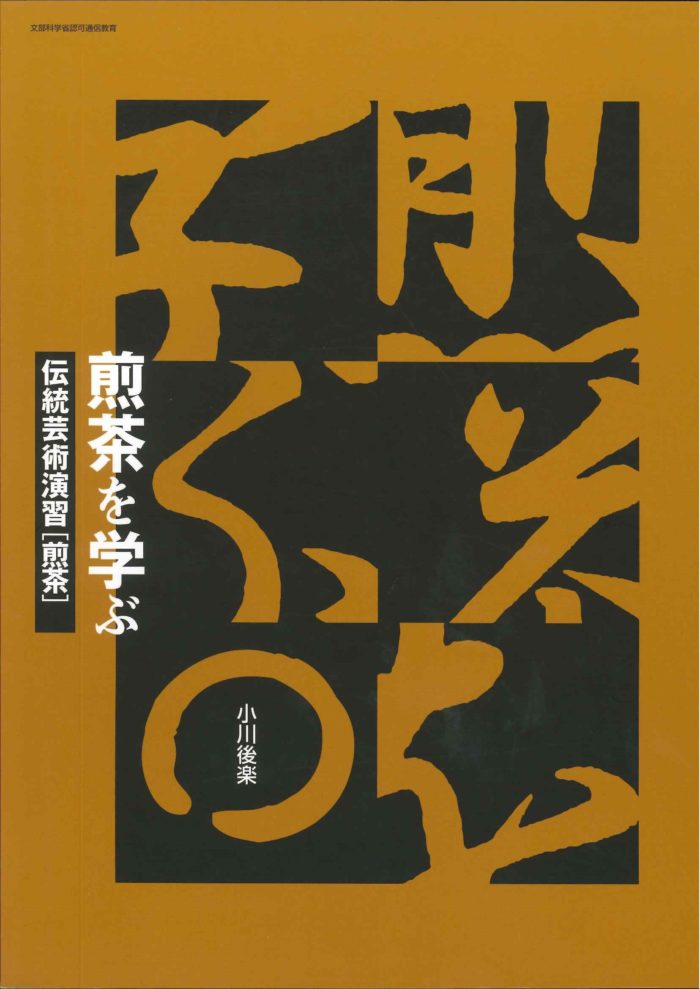

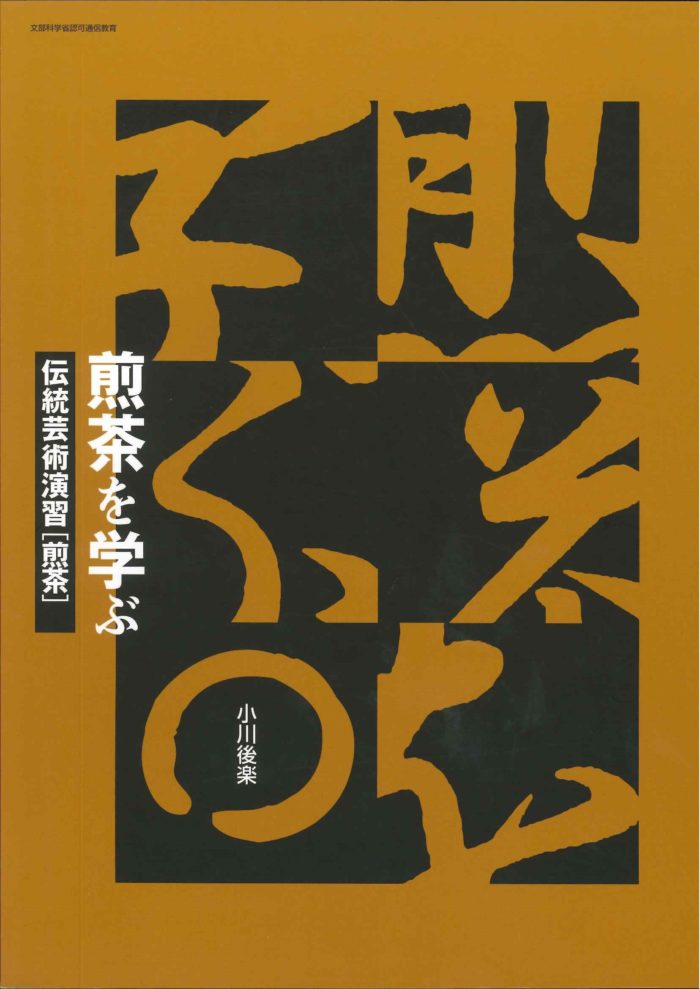

現代にいたるいわゆる煎茶道に関して、茶道でいう利休的な存在にあたるのは、もちろん売茶翁高遊外でしょう。一方で、理論的な祖と言えるのは小川可進(初代小川後楽)という江戸時代後期の医師です。彼の著した『喫茶弁』という茶書は、陸羽や盧仝といった中国の茶人の茶に対するこだわりと哲学を日本風に消化した素晴らしい名著です。この可進の流れが小川流で、一時は冷泉家に家元が預けられていたこともありましたが、現在は七代目小川後楽先生が受け継いでいます。私が京都造形芸術大学に着任した時には先代の六代小川後楽先生がお元気で、いろいろとお話を伺いました。六代後楽先生は立命館大学で日本史学者として有名な奈良本辰也先生に師事した研究者でもあり、『煎茶器の基礎知識』や『漱石と煎茶』など煎茶に関する多くの書物を残されています。

和の伝統文化コースのテキスト科目「伝統文化論Ⅱ-3」では、その六代小川後楽先生による『煎茶を学ぶ』というテキストを用いています。さらにそのレポートは七代目後楽先生が直々に添削してくださるというぜいたくな科目になっています。本コースの学生はぜひ受講して煎茶の魅力にふれてください。

和の伝統文化コース|学科・コース紹介

日本の歴史に残る喫茶に関する最古の記録は、『日本後紀』に記されたものです。そこには弘仁六年(815)四月二十二日に嵯峨天皇が滋賀県の韓崎(唐崎)の梵釈寺というお寺で中国へ留学経験のあった永忠という僧によってお茶を出されたと記されています。この茶は、抹茶ではなく煮だして飲む煎茶でした。

その後も煎茶は、漢詩や文人花とともに文人がたしなむ芸術文化として受け継がれてゆきます。後水尾天皇の子にあたる獅子吼院(尭恕法親王)などは、「茶湯ハノキライ」であったので「一生ニ薄茶モマイラズ、煎茶ノミ也」と記録されています。また近衛忠熙や一条忠香、岩倉具視らの公家も煎茶を愛好しました。

現代にいたるいわゆる煎茶道に関して、茶道でいう利休的な存在にあたるのは、もちろん売茶翁高遊外でしょう。一方で、理論的な祖と言えるのは小川可進(初代小川後楽)という江戸時代後期の医師です。彼の著した『喫茶弁』という茶書は、陸羽や盧仝といった中国の茶人の茶に対するこだわりと哲学を日本風に消化した素晴らしい名著です。この可進の流れが小川流で、一時は冷泉家に家元が預けられていたこともありましたが、現在は七代目小川後楽先生が受け継いでいます。私が京都造形芸術大学に着任した時には先代の六代小川後楽先生がお元気で、いろいろとお話を伺いました。六代後楽先生は立命館大学で日本史学者として有名な奈良本辰也先生に師事した研究者でもあり、『煎茶器の基礎知識』や『漱石と煎茶』など煎茶に関する多くの書物を残されています。

和の伝統文化コースのテキスト科目「伝統文化論Ⅱ-3」では、その六代小川後楽先生による『煎茶を学ぶ』というテキストを用いています。さらにそのレポートは七代目後楽先生が直々に添削してくださるというぜいたくな科目になっています。本コースの学生はぜひ受講して煎茶の魅力にふれてください。

和の伝統文化コース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

和の伝統文化コース

2023年01月07日

【和の伝統文化コース】伝統文化の現在

あけましておめでとうございます。和の伝統文化コースの井上です。今年3月、ついに文化庁が京都に移転します。行政と伝統文化の関係にとっても、大きな転機になるのではな…

-

和の伝統文化コース

2019年08月13日

【和の伝統文化コース】「伝統文化」を現代において学び、実践する意義とは?

今回は、和の伝統文化コースにおける入門的な科目「伝統文化基礎講義」をご紹介します。こちらの科目は、倉沢行洋『東洋と西洋 ー 世界観・茶道観・芸術観』(東方出版、…

-

和の伝統文化コース

2022年11月01日

【和の伝統文化コース】スクーリング「伝統文化実践II-4(茶の文化)」のご紹介

こんにちは。和の伝統文化コースの雨宮です。 今回は、本コースの「伝統文化実践II-4(茶の文化)」という授業について、ご紹介したいと思います。 本コースには、日…