アートライティングコース

- アートライティングコース 記事一覧

- 【アートライティングコース 】「わたくしたちの都市の虚ろな城壁よりも、空は眺めているだけで遥かに美しい」(ボッカッチョ『デカメロン』)

2020年04月01日

【アートライティングコース 】「わたくしたちの都市の虚ろな城壁よりも、空は眺めているだけで遥かに美しい」(ボッカッチョ『デカメロン』)

こんにちは。アートライティングコース 教員の大辻都です。

4月になりました。

京都では御所も鴨川べりも桜がすでに満開です。

例年ならば市バスにも乗れないほど外国人や他地域からの観光客が詰めかける時期だというのに、その姿がない。にも関わらずまったく変わらず季節は巡り来ることに自然の摂理の確かさと人の世の奇妙さの両方を感じています。旧年度と新年度の境目が曖昧な春となってしまいましたが、新たに入学された方々には心よりお祝いを伝えたいと思います。

海外の自宅隔離を対岸の火事と思っていたのもつかの間、国内でもパンデミックの脅威が深刻の度合いを増し、たぶん多くの人が初めて、自由な外出を避けなければならないような事態を迎えることになりました。企業などへの影響はもちろんですが、大学授業も突然の変更を迫られることが多く、教員は皆、今も必死で新学期に備えています。

我がアートライティングコースはウェブだけで学べることがこんな時は強みとなります。それでも対面で行うはずだった入学ガイダンスはキャンセルとなり、代わりの配信動画を急遽撮影したところです。

さて今日は、今まさに誰もが関わらずにいられない疫病とアートライティングを結びつけた話題としてみましょう。アートライティングにはさまざまな方法論がありますが、都市での人々の生活習慣や行動形態、そこで醸成される文化などを調査、取材してまとめるルポルタージュなども含まれます。新型コロナウイルスのような疫病の流行は今に始まったことではなく、わかっているだけでもギリシア・ローマ時代から現在まで周期的に見られましたし、同時にそれらが都市生活に与えた影響に関する記述も存在します。歴史的に何度も大規模に起こり、人命を奪ってきた病としてはペスト(黒死病)が思い出されるでしょう。

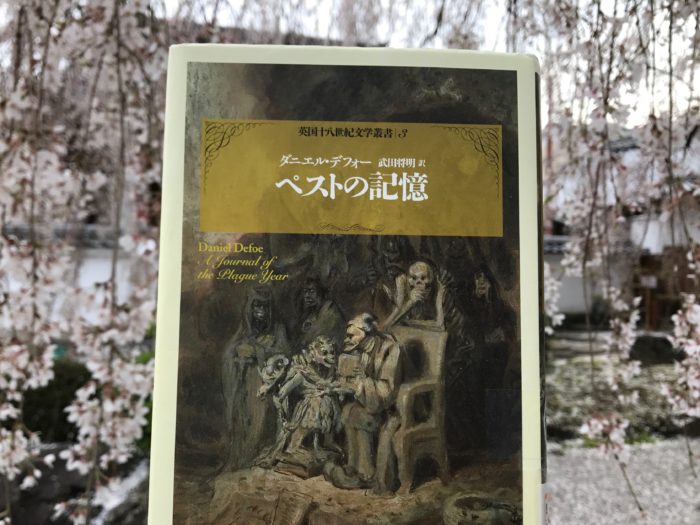

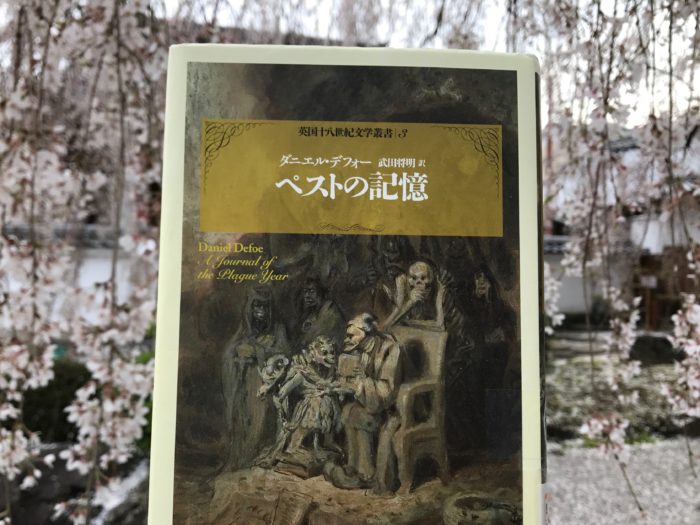

イギリスのダニエル・デフォーと言えば『ロビンソン漂流記』の作者として有名ですが、じつは1665年の夏をピークにロンドンで大流行し、一説では人口の4分の1を奪ったとされるペストに関するルポルタージュ『ペストの記憶』(1722年、他に『ペスト』『疫病流行記』の日本語訳も)も遺しています。今のこの状況に身を置きながら読んでみると、私たちの時代からすれば驚くところも共感するところも、はたまたこの先状況が悪化すれば同じことが起きるのではないかと思うところもあり、恐ろしくも興味深く読めてしまいます。

たとえばペスト患者の出た家には赤い十字の目印をつけ、一定期間封鎖され、家族もろとも外出を禁じるという条例は感染を広げないための措置でしたが、健康な家族まで犠牲になる残酷な方法でした。死者が増えるにつれ、埋葬が間に合わず、墓地に掘られた大きな穴に投げ入れるだけという事態も訪れます。感染を知り自暴自棄となって、自ら穴に飛び込んだ人、裸で走り回りテムズ川に飛び込んだ人の例なども記されています。犬や猫はウィルスを運ぶとして大量に殺され、また余裕のある人から田舎へ逃げ出し、町から助産婦がいなくなったことで、多くの妊婦が産褥死を迎えたという副次的な悲劇の報告もありました。

市民の不安につけ込み、効果もない薬を売りつける商人や詐欺まがいの占い師、偽医者などが横行します。今で言うフェイクニュースに当たるものでしょう。商品の売り買い時の感染を恐れて酢の中にお金を浸けたり、酢で湿らせた頭巾を被るなどの今では考え難い予防法も信じられていました。「ベネツィア解毒剤」「赤玉ペスト治療薬」など当時流行した調合薬の記述は面白く、この本の語り手自身も愛用したと言います。

さらに疑心暗鬼になった人々の間では、流言飛語が蔓延るようになります。曰く、感染者らは他人に感染させることを厭わない邪悪な者たちであると。根拠のないこうした噂は、多くは貧しい市民である感染者差別につながっていきました。こうしたことは不安を制御できなくなった社会ではしばしば起きてきたことで、未来の私たちに警告を促す記述だとも言えます。もちろん本書の語り手は、こうした人々の迷妄を記録しつつも事実ではないと断言しているのですが。

さて、私があえて「語り手」という言い方をしているのは、本書が完全なるノンフィクションではなく、作者デフォーとは異なる「H.F.」なる人物(作者の伯父がモデルの説あり)による手記という設定であるためです。しかしそれを除けば、本書は詳細な取材に基づいたノンフィクションであるようです。

感染者数、死者数の公的なデータ、自治体の条例などがひんぱんに盛り込まれ、その上で語り手によるコメントがされるのですが、その中には、自分の感染に気づかぬまま気ままに外出し、無数の人に菌をばら撒くことの危険、人の密集を避けるため、市民を小さな集団に分割することの効果といった今現在された発言だと言われてもおかしくない見識も見られます。

社会の活動停止で経済的に逼迫する人々が出てくるのも今の状況と同じ。ところが17世紀のロンドンでは、自治体からの支給や教会も関わる義援金で皆生活は続けていけたというのだから驚きです。現在の社会よりこの面では先進的だとさえ言えるでしょう。少なくともデフォーはそう記録しています。そして一時落ち込んだ経済は、翌1666年に起きた大火事後の需要により奇跡的にすぐさま復興したとも書かれています。

同じように現在でも知られているのが、14世紀半ば、主にヨーロッパを舞台に猛威をふるったペストです。この時期のペストを有名にした書物と言えばボッカッチョの『デカメロン』が挙げられるでしょう。音の響きの独特さからタイトルは知っている人が多いのではないでしょうか。こちらはまったくのフィクションですが、疫病が蔓延するイタリア・フィレンツェが舞台となっています。教会で出会った7人の貴婦人と3人の貴公子が連れ立って都を去り、10日間郊外の邸宅に籠ってひとりずつ物語を披露していくという内容で、一日につき全員が一話ずつ、10日間で計100話が作品中語り継がれます。そう、「デカメロン」とはあの果物とは無関係で、「10日間」という意味なのでした。

作者によればフィレンツェで10万人が亡くなったというペストの恐ろしい実情は序の部分から知ることができます。一転、人物たちが郊外の館に移ると、そこは病とは無縁の心地よい休息の世界です。物語の内容は日によってさまざまで、恋愛や商売に関わるものもあれば、かなりの下ネタも含まれていて、古典名作と言われながら必ずしもお行儀が良くないのが意外な特徴かもしれません。

それは別にしても、彼らは、先が見えず、重苦しい気分に押しつぶされそうな蟄居の時間を何とか人間らしい豊かなものにしていこうと試みています。人物たちの生きる世界はまさに私たちが置かれている自宅待機の状況に近いと言えるでしょう。これはぜひとも真似して、現代版デカメロンごっこをしてみたらいいと思いましたが、すでにイタリアでは「デカメロン2020」という試みが行われているとか。とはいえ『デカメロン』が描き出すのはあくまで優雅で物質的には不自由のない貴族的な世界。現代の私たちなら、収入のない人や家族のない人、困窮しているすべての人と連帯する精神での「ごっこ」を目指したいものです。

ボッカッチョは1313年生まれの商人・文人で、フィレンツェでのペスト流行で父親を失いながらこの作品を書いています。アートライティングコースでは創作はしませんが、こうした文学作品を対象として批評的に考察・記述することはアートライティングの仕事だと言えます。

つい話が長くなってしまいました。他に疫病をテーマにした文学と言えば、無神論の医師の献身を描くアルベール・カミュの長編『ペスト』(1947)や、ポルトガルの作家ジョゼ・サラマーゴによる伝染病で人々が次々失明してゆくという寓話的な小説『白の闇』(1995)、また現代のルポルタージュである石弘之『感染症の世界史』(2014)などの話もしたかったのですが、お勧めするだけに留めておきます。

デフォーの『ペストの記憶』によれば、流行が自然に終息するまでに一年強。医学が進歩したとはいえ、私たちもおそらくこのウィルスと長期的につき合うことになりそうです。少し晴れやかさに欠ける新学期となりましたが、物理的に離れていても私たちは大学を介してすでに繋がっています。お互いの存在を頼りに感じながら、身体に気をつけて学びを進めていきましょう。

アートライティングコース|学科・コース紹介

4月になりました。

京都では御所も鴨川べりも桜がすでに満開です。

例年ならば市バスにも乗れないほど外国人や他地域からの観光客が詰めかける時期だというのに、その姿がない。にも関わらずまったく変わらず季節は巡り来ることに自然の摂理の確かさと人の世の奇妙さの両方を感じています。旧年度と新年度の境目が曖昧な春となってしまいましたが、新たに入学された方々には心よりお祝いを伝えたいと思います。

海外の自宅隔離を対岸の火事と思っていたのもつかの間、国内でもパンデミックの脅威が深刻の度合いを増し、たぶん多くの人が初めて、自由な外出を避けなければならないような事態を迎えることになりました。企業などへの影響はもちろんですが、大学授業も突然の変更を迫られることが多く、教員は皆、今も必死で新学期に備えています。

我がアートライティングコースはウェブだけで学べることがこんな時は強みとなります。それでも対面で行うはずだった入学ガイダンスはキャンセルとなり、代わりの配信動画を急遽撮影したところです。

さて今日は、今まさに誰もが関わらずにいられない疫病とアートライティングを結びつけた話題としてみましょう。アートライティングにはさまざまな方法論がありますが、都市での人々の生活習慣や行動形態、そこで醸成される文化などを調査、取材してまとめるルポルタージュなども含まれます。新型コロナウイルスのような疫病の流行は今に始まったことではなく、わかっているだけでもギリシア・ローマ時代から現在まで周期的に見られましたし、同時にそれらが都市生活に与えた影響に関する記述も存在します。歴史的に何度も大規模に起こり、人命を奪ってきた病としてはペスト(黒死病)が思い出されるでしょう。

イギリスのダニエル・デフォーと言えば『ロビンソン漂流記』の作者として有名ですが、じつは1665年の夏をピークにロンドンで大流行し、一説では人口の4分の1を奪ったとされるペストに関するルポルタージュ『ペストの記憶』(1722年、他に『ペスト』『疫病流行記』の日本語訳も)も遺しています。今のこの状況に身を置きながら読んでみると、私たちの時代からすれば驚くところも共感するところも、はたまたこの先状況が悪化すれば同じことが起きるのではないかと思うところもあり、恐ろしくも興味深く読めてしまいます。

たとえばペスト患者の出た家には赤い十字の目印をつけ、一定期間封鎖され、家族もろとも外出を禁じるという条例は感染を広げないための措置でしたが、健康な家族まで犠牲になる残酷な方法でした。死者が増えるにつれ、埋葬が間に合わず、墓地に掘られた大きな穴に投げ入れるだけという事態も訪れます。感染を知り自暴自棄となって、自ら穴に飛び込んだ人、裸で走り回りテムズ川に飛び込んだ人の例なども記されています。犬や猫はウィルスを運ぶとして大量に殺され、また余裕のある人から田舎へ逃げ出し、町から助産婦がいなくなったことで、多くの妊婦が産褥死を迎えたという副次的な悲劇の報告もありました。

市民の不安につけ込み、効果もない薬を売りつける商人や詐欺まがいの占い師、偽医者などが横行します。今で言うフェイクニュースに当たるものでしょう。商品の売り買い時の感染を恐れて酢の中にお金を浸けたり、酢で湿らせた頭巾を被るなどの今では考え難い予防法も信じられていました。「ベネツィア解毒剤」「赤玉ペスト治療薬」など当時流行した調合薬の記述は面白く、この本の語り手自身も愛用したと言います。

さらに疑心暗鬼になった人々の間では、流言飛語が蔓延るようになります。曰く、感染者らは他人に感染させることを厭わない邪悪な者たちであると。根拠のないこうした噂は、多くは貧しい市民である感染者差別につながっていきました。こうしたことは不安を制御できなくなった社会ではしばしば起きてきたことで、未来の私たちに警告を促す記述だとも言えます。もちろん本書の語り手は、こうした人々の迷妄を記録しつつも事実ではないと断言しているのですが。

さて、私があえて「語り手」という言い方をしているのは、本書が完全なるノンフィクションではなく、作者デフォーとは異なる「H.F.」なる人物(作者の伯父がモデルの説あり)による手記という設定であるためです。しかしそれを除けば、本書は詳細な取材に基づいたノンフィクションであるようです。

感染者数、死者数の公的なデータ、自治体の条例などがひんぱんに盛り込まれ、その上で語り手によるコメントがされるのですが、その中には、自分の感染に気づかぬまま気ままに外出し、無数の人に菌をばら撒くことの危険、人の密集を避けるため、市民を小さな集団に分割することの効果といった今現在された発言だと言われてもおかしくない見識も見られます。

社会の活動停止で経済的に逼迫する人々が出てくるのも今の状況と同じ。ところが17世紀のロンドンでは、自治体からの支給や教会も関わる義援金で皆生活は続けていけたというのだから驚きです。現在の社会よりこの面では先進的だとさえ言えるでしょう。少なくともデフォーはそう記録しています。そして一時落ち込んだ経済は、翌1666年に起きた大火事後の需要により奇跡的にすぐさま復興したとも書かれています。

同じように現在でも知られているのが、14世紀半ば、主にヨーロッパを舞台に猛威をふるったペストです。この時期のペストを有名にした書物と言えばボッカッチョの『デカメロン』が挙げられるでしょう。音の響きの独特さからタイトルは知っている人が多いのではないでしょうか。こちらはまったくのフィクションですが、疫病が蔓延するイタリア・フィレンツェが舞台となっています。教会で出会った7人の貴婦人と3人の貴公子が連れ立って都を去り、10日間郊外の邸宅に籠ってひとりずつ物語を披露していくという内容で、一日につき全員が一話ずつ、10日間で計100話が作品中語り継がれます。そう、「デカメロン」とはあの果物とは無関係で、「10日間」という意味なのでした。

作者によればフィレンツェで10万人が亡くなったというペストの恐ろしい実情は序の部分から知ることができます。一転、人物たちが郊外の館に移ると、そこは病とは無縁の心地よい休息の世界です。物語の内容は日によってさまざまで、恋愛や商売に関わるものもあれば、かなりの下ネタも含まれていて、古典名作と言われながら必ずしもお行儀が良くないのが意外な特徴かもしれません。

それは別にしても、彼らは、先が見えず、重苦しい気分に押しつぶされそうな蟄居の時間を何とか人間らしい豊かなものにしていこうと試みています。人物たちの生きる世界はまさに私たちが置かれている自宅待機の状況に近いと言えるでしょう。これはぜひとも真似して、現代版デカメロンごっこをしてみたらいいと思いましたが、すでにイタリアでは「デカメロン2020」という試みが行われているとか。とはいえ『デカメロン』が描き出すのはあくまで優雅で物質的には不自由のない貴族的な世界。現代の私たちなら、収入のない人や家族のない人、困窮しているすべての人と連帯する精神での「ごっこ」を目指したいものです。

ボッカッチョは1313年生まれの商人・文人で、フィレンツェでのペスト流行で父親を失いながらこの作品を書いています。アートライティングコースでは創作はしませんが、こうした文学作品を対象として批評的に考察・記述することはアートライティングの仕事だと言えます。

つい話が長くなってしまいました。他に疫病をテーマにした文学と言えば、無神論の医師の献身を描くアルベール・カミュの長編『ペスト』(1947)や、ポルトガルの作家ジョゼ・サラマーゴによる伝染病で人々が次々失明してゆくという寓話的な小説『白の闇』(1995)、また現代のルポルタージュである石弘之『感染症の世界史』(2014)などの話もしたかったのですが、お勧めするだけに留めておきます。

デフォーの『ペストの記憶』によれば、流行が自然に終息するまでに一年強。医学が進歩したとはいえ、私たちもおそらくこのウィルスと長期的につき合うことになりそうです。少し晴れやかさに欠ける新学期となりましたが、物理的に離れていても私たちは大学を介してすでに繋がっています。お互いの存在を頼りに感じながら、身体に気をつけて学びを進めていきましょう。

アートライティングコース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

アートライティングコース

2025年12月25日

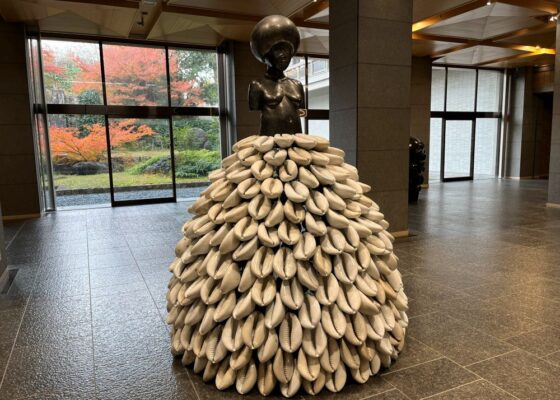

【アートライティングコース】女が纏うタカラガイたちが語りかけてくるもの

こんにちは。アートライティングコース教員の大辻都です。 少し前ですが、国際芸術祭あいち2025「灰と薔薇のあいまに」を訪れました。芸術祭ということで一日ではまわ…

-

アートライティングコース

2021年11月26日

【アートライティングコース】この文字は茨に似てるの。お互いにからみあって言葉になってるけど、茨の枝みたいに、切り離すこともできる(『茨文字の魔法』マキリップ)

こんにちは。アートライティングコース非常勤教員のかなもりゆうこです。 音もなく散る落ち葉から生命の循環を感じる季節です。言葉や創造の面から思い至るのですが、人間…

-

アートライティングコース

2020年06月12日

【アートライティングコース】「ぼくは白紙に向かい、思考していくだけだ。」(難波田史男「ノート」*)

はじめまして。「アートライティング特講1」を担当している君野隆久と申します。 最近、画家の難波田史男(1941-1974)についての文章を書いて、詩人の河津聖恵…