アートライティングコース

- アートライティングコース 記事一覧

- 【アートライティングコース】「読書によって我々は、多くの過去の声を聞いてはそれを記憶し、ときにはそれらを、将来、きわめて大胆に、予想もしなかったような形で利用するべく、未来へ向けて残しておくのである。」(アルべルト・マングウェル)

2020年07月17日

【アートライティングコース】「読書によって我々は、多くの過去の声を聞いてはそれを記憶し、ときにはそれらを、将来、きわめて大胆に、予想もしなかったような形で利用するべく、未来へ向けて残しておくのである。」(アルべルト・マングウェル)

こんにちは。アートライティングコースでこの春から情報発信を担当している非常勤教員のかなもりゆうこです。

心配というものがこのように長いあいだ積み重なると大きなストレスとなっているはずです。また、毎年の自然災害の大きさに繰り返し心を痛めます。まずはみなさんにもお見舞いを申し上げますとともに、まわりの人たちと互いに「良きもの」を届け合えるよう心掛けたいものです。文化・芸術にとっても厳しい時が続いていますが、今こそ、その存在が救いになると感じている方も多いと思います。

私は美術作家なのですが、何か形であれ、言葉であれ「人に贈り届ける」ことについて、よく考えます。この「ギフトである」という考えは、意識して作品を作り始める頃には自然とできあがっていましたが、それは自分もギフトを受け取って成長し、また救われてきた、その循環と累積の中にいるという感覚からきていると思います。

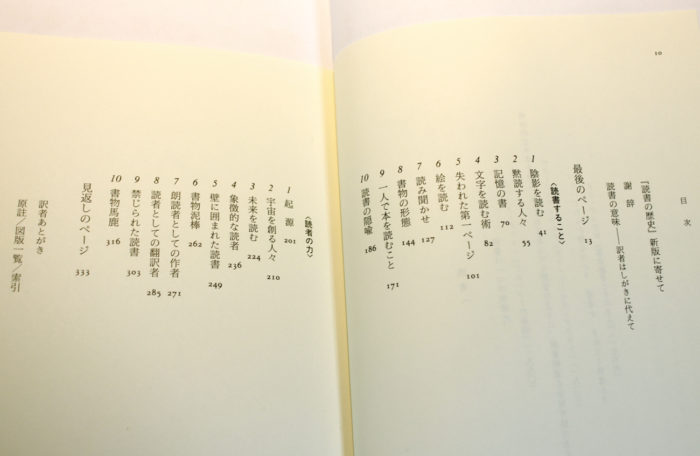

冒頭のエピグラフは、途方もない読書家であり著作家であるアルべルト・マングェルの著書の中からキャプチャしました。この『読書の歴史 ─あるいは読者の歴史─』は、読書という技法についてここまで偏愛的に書いたものは無いであろうという、本当に半端でない本なのですが、目次には読書を語る上で欠かせない項目が並んでいます。

大きくは〈読書すること〉〈読者の力〉という2つの章に分かれており、前半の章では、ものを認識して読み解き、その読み解いたことをまた何らかの手段で伝えようとすることは私たちに必須の機能であること、読むこと(見ること、聴くことも含まれるでしょう)が創造的行為そのものであること、そして章の終わりでは、世界を解読するためにテクストと著者と読者は互いに同化し合うこと、読書が人間のあらゆる活動の隠喩であることをウォルト・ホイットマンを通じて語っています。

また後半の章では、文字を書く技術と文書の誕生、アレクサンドリアの大図書館からはじまる図書館の話、神託を語る古代の女預言者シビルとキリストの再臨の予言を関係づける後世の異国の読者、翻訳者という最初の読者 等々を読書する姿の様々な図像を交えて紹介し、文字・書物・メディアに興味を持つ者の心を大いにくすぐるのです。

このように読書史の諸相を繰り広げる、まさに本に同化した“本人間”であるマングェル氏ですが、十代の頃、学校帰りに働いていた書店に現れた既に盲目の進行したホルヘ・ルイス・ボルヘスに頼まれ、彼の読書係をしていた時期があると知れば納得がいきます。折角ですのでボルヘスのエッセイ「永遠の歴史」の中にある言葉も引いておきましょう。

宇宙は永遠を求めている。神学者たちは、もし主がこれを書いているわたしの右手から一瞬でも注意を逸らせば、この手は光のない炎に焼かれたように虚無の中に落ちていくということを知っている。だからこそ彼らは、この世界の保持とは絶え間ない創造にほかならず、この世界で対立している《保存する》と《創造する》という二つの動詞が天上では同義語であると見なしている。

さて、“本の本”というものは実に面白いのですが、もう1冊『本の虫の本』も紹介しておきます。画家・装丁家・書店業・ライター・編集者など5人の著者が、本にまつわる300以上のキーワードを掲げて自由に解説する少し可笑しくて味のあるエッセイ本です。そしてさらに進化版の『本のリストの本』を準備中だとのこと。“リストから読書ははじまる”と謳い、なかには「版で書体が違う本のリスト」や「尊敬する人に送ったとっておきの本のリスト」などもあるそうで、心惹かれます。

最後に……。かくいう私も本に関する作品を作ったことがあります。自己紹介がわりに作品画像を入れておきます。タイトルは上から「トショモノ」「Alphabet of Acanthus(アルファベータ オブ アカンサス) 」「手の物語」。書物愛から、しつこくやっているうちに3部作になってしまいました。架空の草文字で述製する主人公、本の中に幾重にも存在する並行世界、言語や文字をはじめとする手が育ててきた人の知性や技術について描いた映像を、それぞれ対峙してほしいスケールと仕様の映像インスタレーションに仕上げています。

現すことは、受け手、メディア、そして情報空間である世界と密接に結びついています。そのことを思うと自分が紡ぎ出す言葉や作品が大きなものに包み込まれたものであること、それに対する祈願であり捧げ物であることを感じるかもしれません。

みなさんの現す営みが深い愉楽に包まれたものであることを願っております。

アートライティングコース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

アートライティングコース

2022年03月18日

【アートライティングコース】或る芸術が人を強くうつのは、その純粋なフォルムにおいてである(ロベール・ブレッソン)

こんにちは。アートライティングコース非常勤教員のかなもりゆうこです。 みなさんが長年親しんで傍ら置き、何度でも開いてしまう本はどんな本でしょうか? 私にとっての…

-

アートライティングコース

2024年11月22日

【アートライティングコース】「本が山と積まれたときに、新しい秩序がうまれる。 書店や図書館では隣り合うはずのない本が、自分の手で隣り合う」 ―――管啓次郎

本は何冊読めばいいのか? こんにちは。アートライティングコース非常勤の青木由美子です。さて、みなさんは1ヵ月に何冊の本を読みますか? この秋、発表された文化庁の…

-

アートライティングコース

2023年08月29日

【アートライティングコース】本を読むたびに蓄積してきた知識や語彙や物語のパターン認識、個々の本が持っているさまざまな要素を他の要素と関連づけ、いわば本の星座のようなものを作り上げる力。それがあるかないかが、書評と感想文の差を決定づける。(豊﨑由美)

こんにちは。 アートライティングコース教員の大辻都です。 夏もそろそろ終わろうとしていますが、皆さんはどんな夏を過ごされたでしょう。 私はと言えば、あまりの猛暑…