ランドスケープデザインコース

- ランドスケープデザインコース 記事一覧

- 【ランドスケープデザインコース】日本庭園から、いまあらためてランドスケープデザインを考える

2020年08月05日

【ランドスケープデザインコース】日本庭園から、いまあらためてランドスケープデザインを考える

こんにちは。ランドスケープデザインコースの河野です。今回は、7月11日に行われた特別公開講義をご紹介します。

ランドスケープデザインコースでは、年1回、京都と東京のキャンパスでそれぞれ特別公開講義を一般公開の形で行っています。今年の東京外苑キャンパスの特別講義は、残念ながら新型コロナウィルス感染拡大防止によりZOOMにて在学生限定での開催となりました。

今年の講義のテーマは「日本庭園から、いまあらためてランドスケープデザインを考える」です。

当初は対面で座談会形式を想定していましたが、ZOOM開催により予定を変更し、粟野隆先生(東京農業大学准教授)、高崎康隆先生(本学客員教授)、赤坂信先生(千葉大学名誉教授)の順で3名の先生方がテーマに沿っての講義形式となりました。

粟野先生は別の場所からZOOM参加、高崎先生と赤坂先生は外苑キャンパス、進行の髙梨先生は京都からZOOM参加と、それぞれの場所からの配信です。

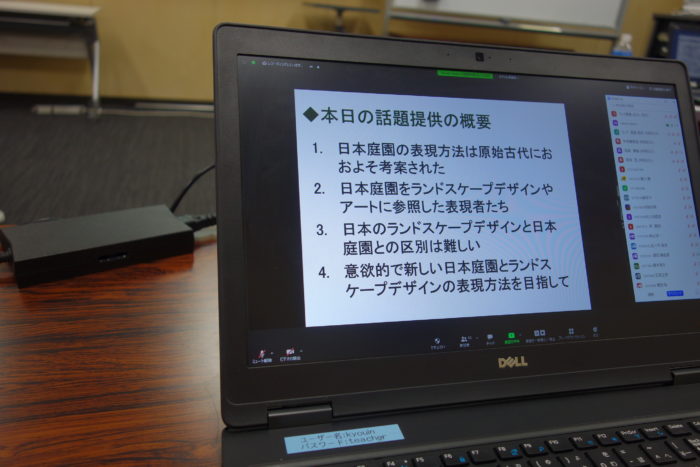

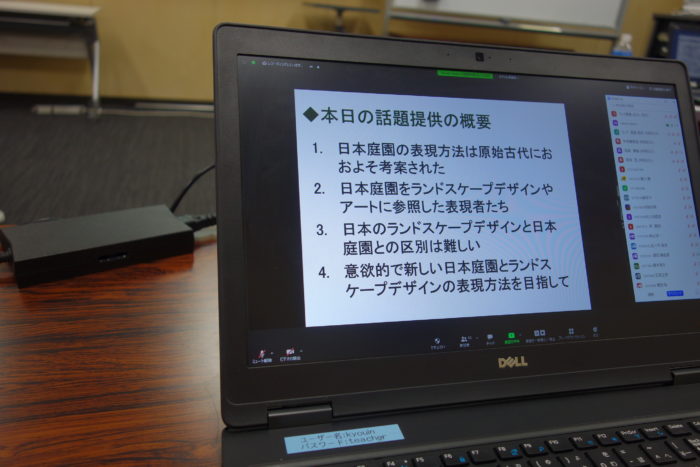

まず、粟野先生から「新しい時代の表現方法を獲得するために」と題しての講義からスタートです。

日本庭園の表現方法について、「土・石・水・木」をキーワードに、原始古代に始まり、その後、建築家や芸術家など他分野にも参照された優れた意匠だった点を、事例を交えご紹介いただきました。

日本のなかでは、日本庭園とランドスケープデザインを区別することは難しく、令和の時代のデザインは、日本庭園とランドスケープデザインの両方が新たな表現方法を考案し、お互いに参照し合うことで、新時代における空間や景観を創造できるのではないかと提示していただきました。

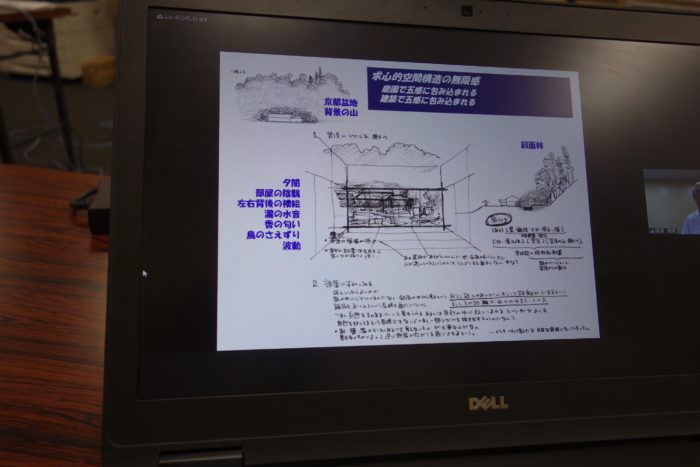

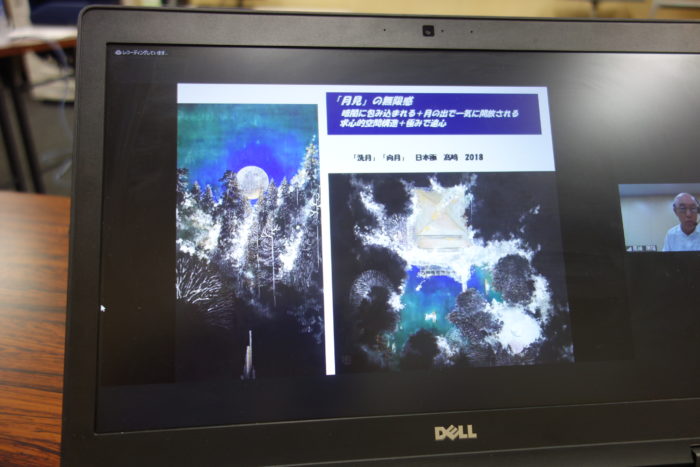

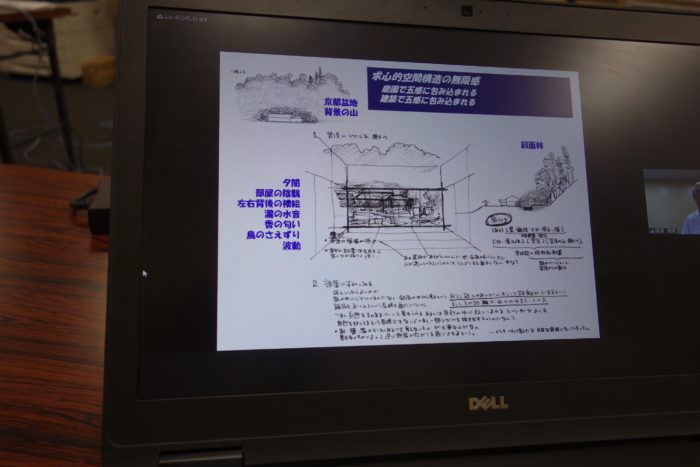

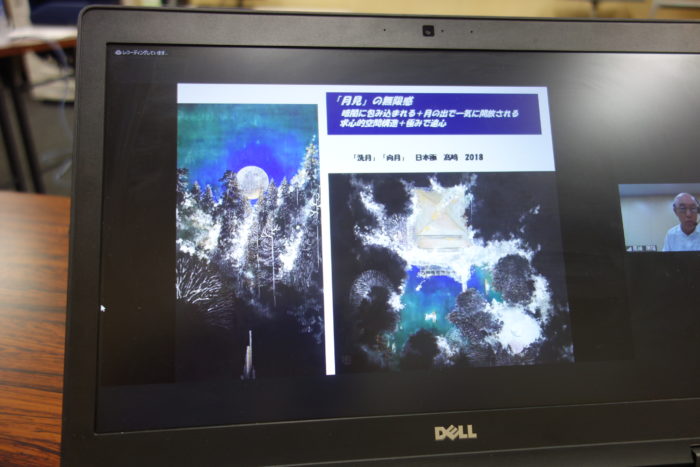

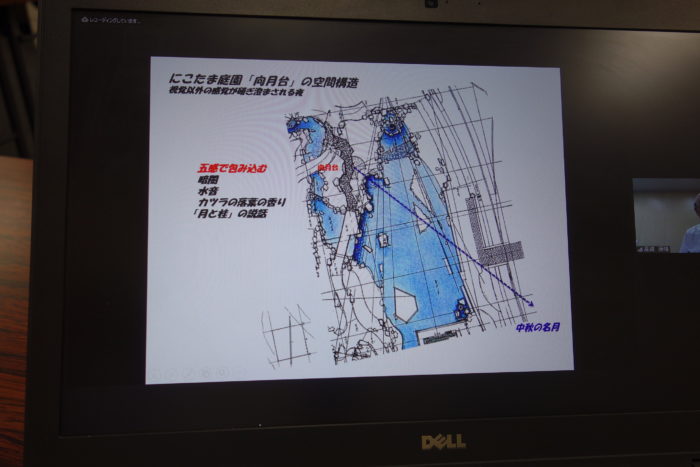

次に、高崎先生。講義タイトルは「庭園の無限感 日本庭園における自然の表現」です。

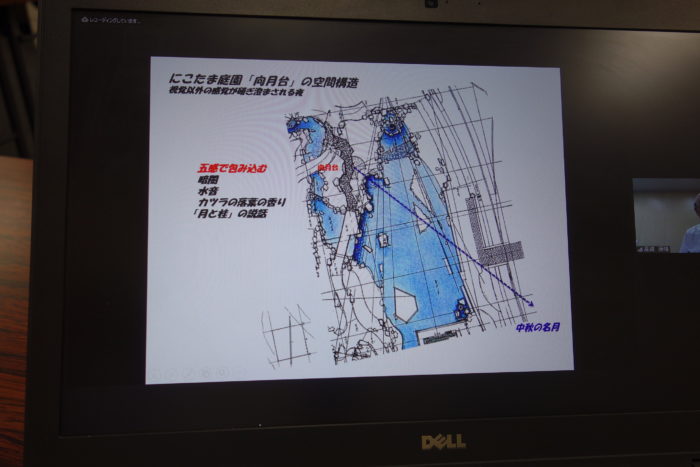

日本庭園の空間構造は、自然素材の特徴である「フラクタル性」、日本人の感性の特質である「二元性」が表現され、その結果として自然の「無限感」を見ている。という仮説の提示から始まります。

自然のフラクタル性から感じる無限性としての「庭園の求心的空間構造」、自然の二元性から感じる無限性としての「庭園の遠心的空間構造」と庭園の二つの空間構成の視点から、高崎先生の美しいスケッチや龍安寺石庭などの解釈事例、ご自身で作庭されたプロジェクトを用いて、庭園の空間構造と無限感について解説していただきました。

最後は、赤坂先生から「庭のウチとソトについて」と題しての講義です。

「自然のダイナミズム」「大地のポテンシャル」をキーワードに、私的な庭からパブリックな空間としての街、周辺に広がる里山、自然環境、月見など、地球の外までも造園の対象領域であるという説明から始まりました。

海外に作られた日本庭園を例として挙げられ、日本庭園というジャンル、そして海外で作庭された意味や背景にみられる文化の軋轢と交流、周辺環境との馴染みについて解説していただきました。

最後に学生の皆さんへ、造園家の視点として大事な「makingとfinding(空間を作り出すこと、見出すこと)」、そして共有する風景の享受を可能にするデザインとして、「見知らぬ風景、身近な風景に価値を見出す」こと、既成概念を疑ってみて自分自身で考えることの重要性についてお話をいただきました。

3名の先生から興味深く、また美しいスライドや貴重なお話が聞けました。

自然感をいかに捉え、空間化するのかということを改めて考え直す時間となりました。

50名を超える受講となりました。対面での対談はできませんでしたが、海外からの聴講もあるなど、普段東京になかなか来られない方も参加ができ、物理的な距離を超えて貴重な時間を共有することができました。

今回は東京を拠点に活動されている先生方による講義でしたが、次回は10月3日(土)に京都から、関西を拠点とされる先生方により、同じテーマで公開講義を実施します。ご期待ください!

ランドスケープデザインコース| 学科・コース紹介

ランドスケープデザインコースでは、年1回、京都と東京のキャンパスでそれぞれ特別公開講義を一般公開の形で行っています。今年の東京外苑キャンパスの特別講義は、残念ながら新型コロナウィルス感染拡大防止によりZOOMにて在学生限定での開催となりました。

今年の講義のテーマは「日本庭園から、いまあらためてランドスケープデザインを考える」です。

当初は対面で座談会形式を想定していましたが、ZOOM開催により予定を変更し、粟野隆先生(東京農業大学准教授)、高崎康隆先生(本学客員教授)、赤坂信先生(千葉大学名誉教授)の順で3名の先生方がテーマに沿っての講義形式となりました。

粟野先生は別の場所からZOOM参加、高崎先生と赤坂先生は外苑キャンパス、進行の髙梨先生は京都からZOOM参加と、それぞれの場所からの配信です。

まず、粟野先生から「新しい時代の表現方法を獲得するために」と題しての講義からスタートです。

日本庭園の表現方法について、「土・石・水・木」をキーワードに、原始古代に始まり、その後、建築家や芸術家など他分野にも参照された優れた意匠だった点を、事例を交えご紹介いただきました。

日本のなかでは、日本庭園とランドスケープデザインを区別することは難しく、令和の時代のデザインは、日本庭園とランドスケープデザインの両方が新たな表現方法を考案し、お互いに参照し合うことで、新時代における空間や景観を創造できるのではないかと提示していただきました。

次に、高崎先生。講義タイトルは「庭園の無限感 日本庭園における自然の表現」です。

日本庭園の空間構造は、自然素材の特徴である「フラクタル性」、日本人の感性の特質である「二元性」が表現され、その結果として自然の「無限感」を見ている。という仮説の提示から始まります。

自然のフラクタル性から感じる無限性としての「庭園の求心的空間構造」、自然の二元性から感じる無限性としての「庭園の遠心的空間構造」と庭園の二つの空間構成の視点から、高崎先生の美しいスケッチや龍安寺石庭などの解釈事例、ご自身で作庭されたプロジェクトを用いて、庭園の空間構造と無限感について解説していただきました。

最後は、赤坂先生から「庭のウチとソトについて」と題しての講義です。

「自然のダイナミズム」「大地のポテンシャル」をキーワードに、私的な庭からパブリックな空間としての街、周辺に広がる里山、自然環境、月見など、地球の外までも造園の対象領域であるという説明から始まりました。

海外に作られた日本庭園を例として挙げられ、日本庭園というジャンル、そして海外で作庭された意味や背景にみられる文化の軋轢と交流、周辺環境との馴染みについて解説していただきました。

最後に学生の皆さんへ、造園家の視点として大事な「makingとfinding(空間を作り出すこと、見出すこと)」、そして共有する風景の享受を可能にするデザインとして、「見知らぬ風景、身近な風景に価値を見出す」こと、既成概念を疑ってみて自分自身で考えることの重要性についてお話をいただきました。

3名の先生から興味深く、また美しいスライドや貴重なお話が聞けました。

自然感をいかに捉え、空間化するのかということを改めて考え直す時間となりました。

50名を超える受講となりました。対面での対談はできませんでしたが、海外からの聴講もあるなど、普段東京になかなか来られない方も参加ができ、物理的な距離を超えて貴重な時間を共有することができました。

今回は東京を拠点に活動されている先生方による講義でしたが、次回は10月3日(土)に京都から、関西を拠点とされる先生方により、同じテーマで公開講義を実施します。ご期待ください!

【ランドスケープデザインコース】日本庭園から、いまあらためてランドスケープデザインを考える02

ランドスケープデザインコース| 学科・コース紹介

おすすめ記事

-

ランドスケープデザインコース

2025年07月24日

【ランドスケープデザインコース】南禅寺での庭園実習

こんにちは。業務担当の遠藤です。 暑さも本格的になり、真夏の京都の厳しさを体感しているところです。 今回は、学外スクーリング「環境デザイン I-2(日本庭園1|…

-

ランドスケープデザインコース

2020年11月20日

【ランドスケープデザインコース】日本庭園から、いまあらためてランドスケープデザインを考える02

こんにちは、ランドスケープデザインコースの津田です。 今回は、10月3日に京都・瓜生山キャンパスで行われた特別公開講義をご紹介します。 ランドスケ…

-

ランドスケープデザインコース

2019年09月17日

【ランドスケープデザインコース】変化していく庭から学ぶ庭園デザイン

ランドスケープデザインコース教員の木村です。 今回は、8月24日に行われた、東京でのスクーリング「管理から日本庭園を学ぶ」の様子をお伝えします。 このテーマは、…