ランドスケープデザインコース

- ランドスケープデザインコース 記事一覧

- 【ランドスケープデザインコース】日本庭園から、いまあらためてランドスケープデザインを考える02

2020年11月20日

【ランドスケープデザインコース】日本庭園から、いまあらためてランドスケープデザインを考える02

こんにちは、ランドスケープデザインコースの津田です。

今回は、10月3日に京都・瓜生山キャンパスで行われた特別公開講義をご紹介します。

ランドスケープデザインコースでは、年1回、京都と東京のキャンパスでそれぞれ特別公開講義を一般公開の形で行っています。

今年は新型コロナウィルス感染拡大防止対策を行いながらの開催となり、東京・外苑キャンパスでは、7月11日にZoomにて在学生限定で開催されました。その様子は、このブログで紹介されています。

今年の講義のテーマは京都・東京とも「日本庭園から、いまあらためてランドスケープデザインを考える」として、各3名の先生をお招きしてそれぞれの視点でテーマについて講義形式でお話しいただきました。

京都・瓜生山キャンパスの講師は、尼﨑博正先生(本学大学院教授)、忽那裕樹先生(㈱E-DESIGN代表取締役、本学非常勤講師)、加藤友規先生(本学大学院教授)の3名です。

9月からは対面スクーリングが再開されており、当日は3密を避けるため、事前申込をした在学生対象に開講することになりました。

はじめに加藤友規先生より、~施工・監理の現場から~の視点でお話を頂きました。

「日本庭園はランドスケープの原点である」という尼﨑先生の言葉から導入いただき、日本庭園は多様な実学であり、「日本庭園は完成の無い生きた総合芸術である」と解説頂きました。植物だけでなく、石材・地質地形、土木・建築・設備など幅広い知識が必要な「広く深い」世界である。ということです。

また、「不易流行」「伝統と革新」永遠に変わらない、「変えてはないもの」と新しさを求めて「変えなければならないもの」の両方が繰り返し集積されてきた結果であるということです。

本学通信制大学院・日本庭園分野の理念は、「日本庭園の伝統、その継承と創造」であり、いつの時代にも、日本庭園では創造的なランドスケープデザインが発揮されてきており、次の「伝統を創造すること」が続いてきたということです。例えば銀閣寺(慈照寺)の向月台と銀沙灘などはこれぞランドスケープデザインだと紹介いただいて、なぜか?は尼﨑先生の著書『風景をつくる―現代の造園と伝統的日本庭園』を読んで学んでほしいと宿題を与えられました。

また、庭園の施工と管理についての解説として、施工は作庭(クリエーション)であり、庭の命の誕生。管理はフォスタリングであり、景色をはぐくむ、空間を創ることと説明されました。日本庭園の管理は「メンテンナンス」でなく、「フォスタリング」であるとの考え方がとても印象的でした。

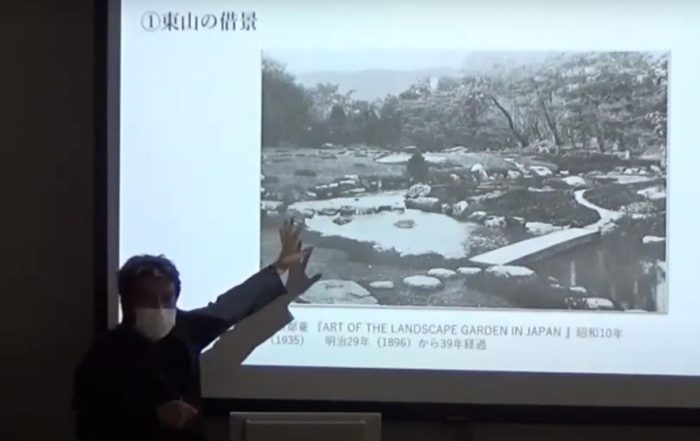

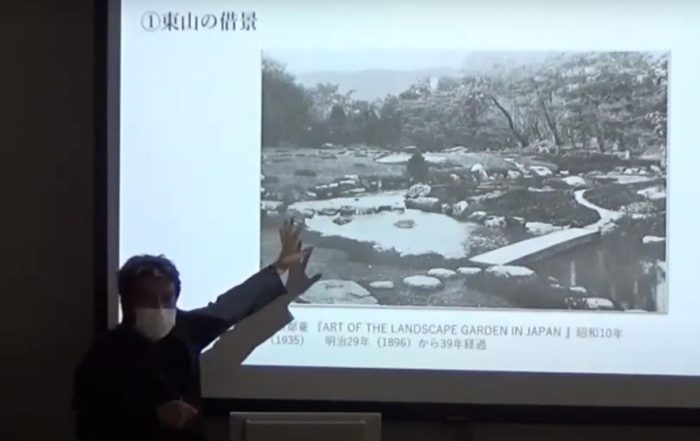

その事例として無鄰菴をご紹介いただきました。作庭された当時は東山の稜線が見えていた風景に戻すこと、滝が見える一番良い視点場から庭を楽しめるようにフォスタリングされた実践例のお話もとても興味深かったです。(無鄰菴HP:https://murin-an.jp/)

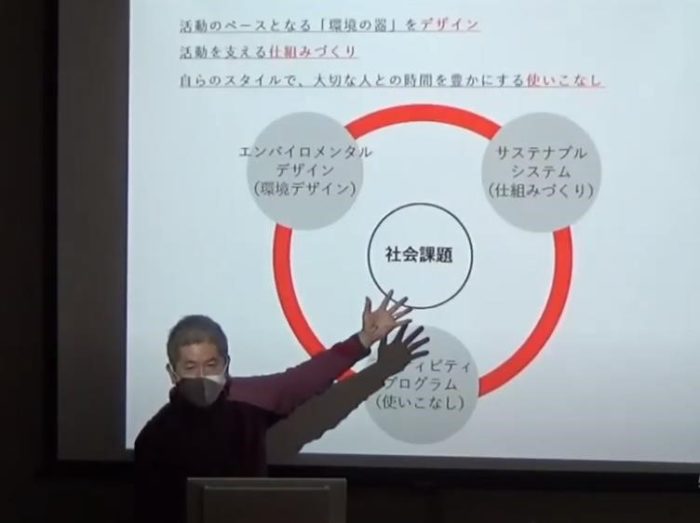

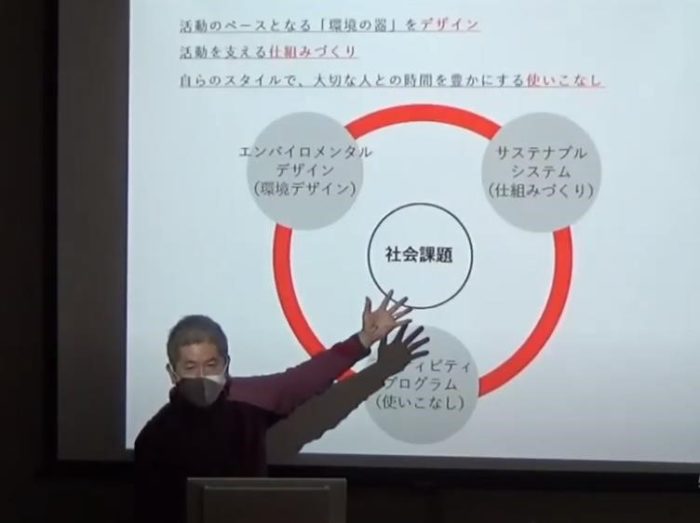

2人目は忽那裕樹先生です。忽那先生は日ごろ街の中のさまざまなオープンスペースを使いこなすデザインをされており、そのデザインの視点から紹介いただきました。

環境をデザインする3つの視点

・活動のベースとなる「環境の器」をデザインする(エンバイロメンタルデザイン)

・活動を支える仕組みづくり(サステナブルシステム)

・自らのスタイルで、大切な人との時間を豊かにする使いこなし(使いこなし)

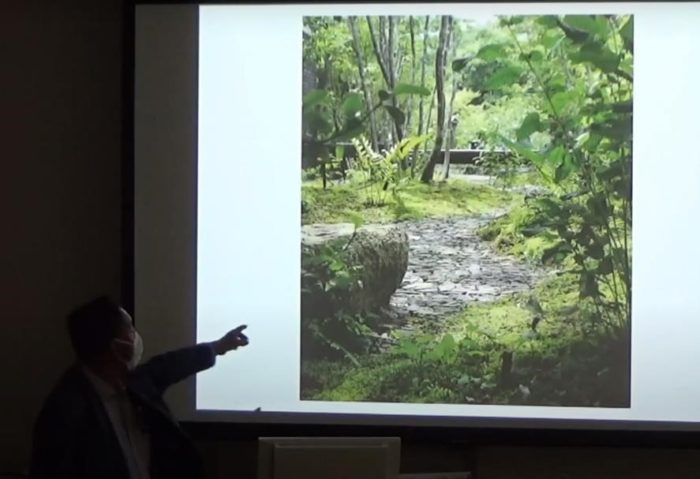

また、日本庭園から導かれるランドスケープデザインのキーワードとして、「大地」「現象」「境界」があり、その空間を人が使っている風景もデザインする要素であるということを、たくさんの写真を紹介いただきながら解説頂きました。

その後、これまでにデザインされた「近畿大学洗心の庭」や「草津川跡地公園」など多くの事例を紹介いただきました。

最後は、尼﨑博正先生から「人と自然」と題してお話しいただきました。

はじめに日本庭園は小さな空間に自然を凝縮した庭であると云われることがあるが、それは大きな間違いで、日本庭園は周辺の風景や環境も含めて成立している壮大な空間という考え方を教示いただきました。

また、日本庭園とは「壮大な自然の輪廻」と「創造的な人の営み」の融合によって成立しており、庭は「市中の山居」~人(都市)と自然の在り方~暮らしの中の庭であること。また、庭づくりは街づくりへ広がるというお話しをいただきました。

安土桃山~江戸期に宣教師として来日していたジョアン・ロドリゲスの著書の中で堺の街の様子を紹介された内容から、「市中の山居」の考え方をわかりやすく解説頂き、また、現代の庭は主人だけが楽しむ奥庭より、駐車場の空間などの表の庭が「市中の山居」であるという考えをお聞かせいただきました。

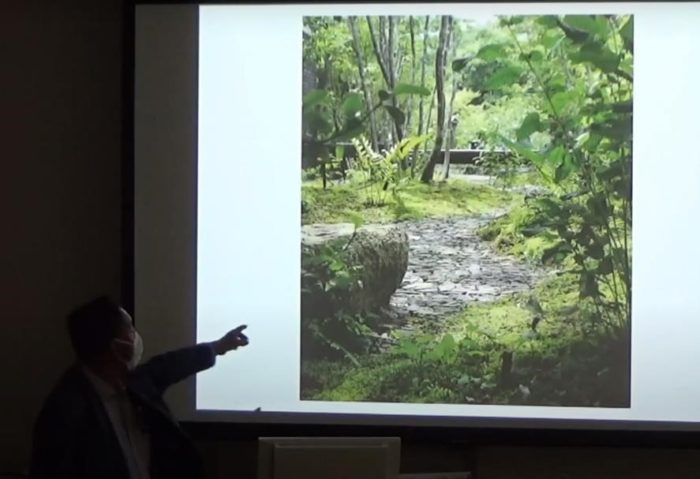

尼﨑先生が作庭された「エクシブ鳥羽別邸」では、その土地の持つポテンシャルをデザインの要素として素直に活かすことが礼儀ではないかというお話や、五台山竹林寺(高知)では、現地にあるものは尊敬して使うから、枯れ木も植えるというお話はとても興味深かったです。

今回は新型コロナ感染防止対策をしながらの開催となり、学生20名と教員10名程度の参加となりましたが、3名の講師の先生それぞれの立場から、とても興味深いお話をお聞かせいただけました。少しでも多くのランドスケープデザインに興味のある方にお聞きいただきたいと思い、当日のビデオを公開しますので、ぜひご覧ください。なお、講師の先生方はマスクをつけての講義でしたので、音声は聞きづらい部分もありますが、ご容赦ください。

YouTube URL: https://youtu.be/cIzFderLyHI

3名の先生方には、マスクをしながらの息苦しい状況でも熱くお話しいただき、本当にありがとうございました。

来年度は新型コロナの感染流行が収まり、多くの方に受講いただけることを願うばかりです。

ランドスケープデザインコース| 学科・コース紹介

今回は、10月3日に京都・瓜生山キャンパスで行われた特別公開講義をご紹介します。

ランドスケープデザインコースでは、年1回、京都と東京のキャンパスでそれぞれ特別公開講義を一般公開の形で行っています。

今年は新型コロナウィルス感染拡大防止対策を行いながらの開催となり、東京・外苑キャンパスでは、7月11日にZoomにて在学生限定で開催されました。その様子は、このブログで紹介されています。

今年の講義のテーマは京都・東京とも「日本庭園から、いまあらためてランドスケープデザインを考える」として、各3名の先生をお招きしてそれぞれの視点でテーマについて講義形式でお話しいただきました。

京都・瓜生山キャンパスの講師は、尼﨑博正先生(本学大学院教授)、忽那裕樹先生(㈱E-DESIGN代表取締役、本学非常勤講師)、加藤友規先生(本学大学院教授)の3名です。

9月からは対面スクーリングが再開されており、当日は3密を避けるため、事前申込をした在学生対象に開講することになりました。

はじめに加藤友規先生より、~施工・監理の現場から~の視点でお話を頂きました。

「日本庭園はランドスケープの原点である」という尼﨑先生の言葉から導入いただき、日本庭園は多様な実学であり、「日本庭園は完成の無い生きた総合芸術である」と解説頂きました。植物だけでなく、石材・地質地形、土木・建築・設備など幅広い知識が必要な「広く深い」世界である。ということです。

また、「不易流行」「伝統と革新」永遠に変わらない、「変えてはないもの」と新しさを求めて「変えなければならないもの」の両方が繰り返し集積されてきた結果であるということです。

本学通信制大学院・日本庭園分野の理念は、「日本庭園の伝統、その継承と創造」であり、いつの時代にも、日本庭園では創造的なランドスケープデザインが発揮されてきており、次の「伝統を創造すること」が続いてきたということです。例えば銀閣寺(慈照寺)の向月台と銀沙灘などはこれぞランドスケープデザインだと紹介いただいて、なぜか?は尼﨑先生の著書『風景をつくる―現代の造園と伝統的日本庭園』を読んで学んでほしいと宿題を与えられました。

また、庭園の施工と管理についての解説として、施工は作庭(クリエーション)であり、庭の命の誕生。管理はフォスタリングであり、景色をはぐくむ、空間を創ることと説明されました。日本庭園の管理は「メンテンナンス」でなく、「フォスタリング」であるとの考え方がとても印象的でした。

その事例として無鄰菴をご紹介いただきました。作庭された当時は東山の稜線が見えていた風景に戻すこと、滝が見える一番良い視点場から庭を楽しめるようにフォスタリングされた実践例のお話もとても興味深かったです。(無鄰菴HP:https://murin-an.jp/)

2人目は忽那裕樹先生です。忽那先生は日ごろ街の中のさまざまなオープンスペースを使いこなすデザインをされており、そのデザインの視点から紹介いただきました。

環境をデザインする3つの視点

・活動のベースとなる「環境の器」をデザインする(エンバイロメンタルデザイン)

・活動を支える仕組みづくり(サステナブルシステム)

・自らのスタイルで、大切な人との時間を豊かにする使いこなし(使いこなし)

また、日本庭園から導かれるランドスケープデザインのキーワードとして、「大地」「現象」「境界」があり、その空間を人が使っている風景もデザインする要素であるということを、たくさんの写真を紹介いただきながら解説頂きました。

その後、これまでにデザインされた「近畿大学洗心の庭」や「草津川跡地公園」など多くの事例を紹介いただきました。

最後は、尼﨑博正先生から「人と自然」と題してお話しいただきました。

はじめに日本庭園は小さな空間に自然を凝縮した庭であると云われることがあるが、それは大きな間違いで、日本庭園は周辺の風景や環境も含めて成立している壮大な空間という考え方を教示いただきました。

また、日本庭園とは「壮大な自然の輪廻」と「創造的な人の営み」の融合によって成立しており、庭は「市中の山居」~人(都市)と自然の在り方~暮らしの中の庭であること。また、庭づくりは街づくりへ広がるというお話しをいただきました。

安土桃山~江戸期に宣教師として来日していたジョアン・ロドリゲスの著書の中で堺の街の様子を紹介された内容から、「市中の山居」の考え方をわかりやすく解説頂き、また、現代の庭は主人だけが楽しむ奥庭より、駐車場の空間などの表の庭が「市中の山居」であるという考えをお聞かせいただきました。

尼﨑先生が作庭された「エクシブ鳥羽別邸」では、その土地の持つポテンシャルをデザインの要素として素直に活かすことが礼儀ではないかというお話や、五台山竹林寺(高知)では、現地にあるものは尊敬して使うから、枯れ木も植えるというお話はとても興味深かったです。

今回は新型コロナ感染防止対策をしながらの開催となり、学生20名と教員10名程度の参加となりましたが、3名の講師の先生それぞれの立場から、とても興味深いお話をお聞かせいただけました。少しでも多くのランドスケープデザインに興味のある方にお聞きいただきたいと思い、当日のビデオを公開しますので、ぜひご覧ください。なお、講師の先生方はマスクをつけての講義でしたので、音声は聞きづらい部分もありますが、ご容赦ください。

YouTube URL: https://youtu.be/cIzFderLyHI

3名の先生方には、マスクをしながらの息苦しい状況でも熱くお話しいただき、本当にありがとうございました。

来年度は新型コロナの感染流行が収まり、多くの方に受講いただけることを願うばかりです。

【ランドスケープデザインコース】日本庭園から、いまあらためてランドスケープデザインを考える

ランドスケープデザインコース| 学科・コース紹介

おすすめ記事

-

ランドスケープデザインコース

2020年08月05日

【ランドスケープデザインコース】日本庭園から、いまあらためてランドスケープデザインを考える

こんにちは。ランドスケープデザインコースの河野です。今回は、7月11日に行われた特別公開講義をご紹介します。 ランドスケープデザインコースでは、年1回、京都と東…

-

ランドスケープデザインコース

2025年07月24日

【ランドスケープデザインコース】南禅寺での庭園実習

こんにちは。業務担当の遠藤です。 暑さも本格的になり、真夏の京都の厳しさを体感しているところです。 今回は、学外スクーリング「環境デザイン I-2(日本庭園1|…

-

ランドスケープデザインコース

2019年08月13日

【ランドスケープデザインコース】日本庭園からランドスケープを学ぶ

こんにちは、ランドスケープデザインコースの津田です。 今回は、5月に京都キャンパスで行われたスクーリング「日本庭園3~日本庭園からランドスケープを学ぶ」の2日目…