アートライティングコース

- アートライティングコース 記事一覧

- 【アートライティングコース】「味覚表現は共通のボキャブラリーを見つける作業」(続木義也)

2020年08月26日

【アートライティングコース】「味覚表現は共通のボキャブラリーを見つける作業」(続木義也)

こんにちは。アートライティングコース教員の大辻都です。ここのところの京都では、体温を超えるような気温が続いています。一瞬外に出ただけでも体力を奪われがちな日々ですが、私の場合、幸いにも夏バテはなく、食欲も衰える気配がありません。西瓜にとうもろこし、鱧や万願寺とうがらしと夏の味覚を楽しんでおります。

少し前の話になりますが、アートライティングコースでは、「味」をいかに言葉で表現するかをテーマとし、恒例の特別講義そしてワークショップを2週に渡ってオンラインでおこないました。題して「味覚の海で溺れたい」。ゲストは京都の直焙煎コーヒー店カフェ・ヴェルディ店主の続木義也さん、そして「アートライティング演習1」担当講師のライター、青木由美子先生です。

メインのレクチャーは続木さんにお願いしました。カフェ・ヴェルディの本店は京都下鴨にありますが、じつは2号店が瓜生山キャンパス内にあり、辺りには続木さんが焙煎するコーヒー豆のよい香りがいつも漂っています。撮影もこの店内に席を借りておこなわれました。

味というある意味感覚的な題材をめぐる話題ですが、本学のスクーリング授業も受け持たれていた続木さんのレクチャーはわかりやすく整理されており、明快です。まず味覚は、甘い、苦い、酸っぱいなど7つの味に分類できます。その上でコーヒーであれば、下位分類としてベリー、フローラル、シトラスに例えられる系統に分かれ、さらにはシトラスであればグレープフルーツやポンカンなどより詳細な分類がされていくと言います。大学の授業では学生たちが同じコーヒーを飲んで味を表現するそうですが、初め脈絡なくバラバラだったコメントが回を重ねるごとに共通の表現にまとまっていくそうです。「味覚表現は共通のボキャブラリーを見つける作業」だと続木さんは言います。

美味しさの伝え方、教えます|京都芸術大学通信教育部特別講義「味覚の海に溺れたい」

コーヒーだけでなく香辛料にも詳しく、カレー好きが昂じて『カレーの海で泳ぎたい』という本まで出してしまった続木さん。伝えたい相手の知識を推し量って、言葉を選んでゆくことが重要になると語ります。味の種類を言うのに、一般的な日本人にポンカンのような味といえば伝わるかもしれないけれど、ドラゴンフルーツやブラックベリーではピンと来てもらえないかもしれない。汎用性ある表現を意識してほしいと言います。また、何かを味わったらその味をよく似たものに例える、比較することを心がけており、お店のスタッフにも促しています。さらに言葉に置き換えた味を、メモでもブログでもとりあえず文章化してみることで頭の中で整理され、その後自分の言葉の引き出しとして使えるようになってゆく。いきなり名文を目指すより、これは文章修行に役立ちそうな方法ですね。

さて、Youtubeにアップされたこのレクチャーを視聴してもらった後、コースの学生、そして一般からも味に関する短い文章を募集しました。レクチャー公開の翌週は、集まったお便りにZoom配信でコメントをつけます。コメントするのは続木さん、ライターの青木由美子先生、コース担当の上村教員と大辻の4名です。長年企業のコピーライターとしてキャリアを積まれてきた青木先生は、短い文章で読者の心を掴むことにかけてはプロ中のプロです。

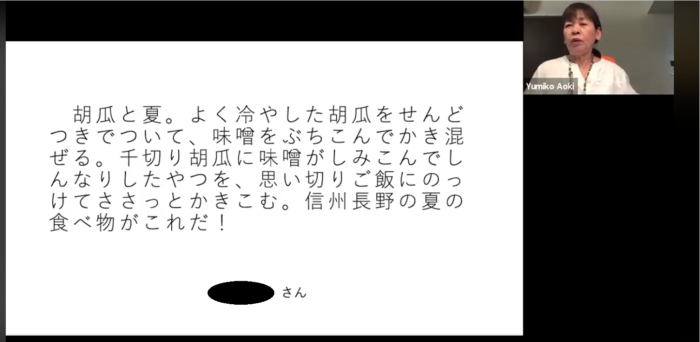

寄せられた文章で扱われている味は飲み物から食べ物までじつにさまざまでした。胡瓜と味噌を合わせて食べるご飯や麻婆豆腐、カレーにお好み焼き、ジンジャーエールに日本酒、焼酎、ドクターペッパーまで。指定字数の300字のなかに、工夫を凝らした美味しさの表現が表れています。味を言葉にするといっても、ただ「甘い」「辛い」と書くだけでは伝わりません。外観を細かく描写したり、擬音を使って表現したり。またその食べ物、飲み物の背景にある地方の歴史などバックグラウンドストーリーを書き込むことで、より魅力や親近感が増している例もありました。

一例、一例見ていくなかで、コメンテーターの間でしばしば出てきたのが「紋切り型」という言い回し。せっかく具体的な描写に想像力を刺激されていたのに、最後をありがちな抽象的表現(たとえば「魅惑的」など)でまとめてしまうことで文章としての面白さが減じてしまう残念さを言っています。言葉を削ることで、かえって伝えたいことが伝わるということは、テーマによらずしばしばあるように思います。そう言いつつも、講師陣は20数種類の味の表現を純粋に楽しみ、時に未知の味を想像しながら、画面を超えて賑やかに意見を交わしました。画面の向こうで、書き手の皆さんはいったいどう受け止めていたでしょうか。

人間の味覚というのは、さまざまな知覚のなかでも本来かなり原始的な感覚です。それを言葉という人工物に置き換えるのは、きわめて高度な作業と言えるかもしれません。とはいえ、味、それに食のあり方は土地や時代の文化と大いに関わっているという意味で、アートライティングの重要な対象のひとつと言えます。身近なところにある文化の発見を文章にする今回のような機会を、コースとして今後も設けていきたいと考えています。

アートライティングコース|学科・コース紹介

少し前の話になりますが、アートライティングコースでは、「味」をいかに言葉で表現するかをテーマとし、恒例の特別講義そしてワークショップを2週に渡ってオンラインでおこないました。題して「味覚の海で溺れたい」。ゲストは京都の直焙煎コーヒー店カフェ・ヴェルディ店主の続木義也さん、そして「アートライティング演習1」担当講師のライター、青木由美子先生です。

メインのレクチャーは続木さんにお願いしました。カフェ・ヴェルディの本店は京都下鴨にありますが、じつは2号店が瓜生山キャンパス内にあり、辺りには続木さんが焙煎するコーヒー豆のよい香りがいつも漂っています。撮影もこの店内に席を借りておこなわれました。

味というある意味感覚的な題材をめぐる話題ですが、本学のスクーリング授業も受け持たれていた続木さんのレクチャーはわかりやすく整理されており、明快です。まず味覚は、甘い、苦い、酸っぱいなど7つの味に分類できます。その上でコーヒーであれば、下位分類としてベリー、フローラル、シトラスに例えられる系統に分かれ、さらにはシトラスであればグレープフルーツやポンカンなどより詳細な分類がされていくと言います。大学の授業では学生たちが同じコーヒーを飲んで味を表現するそうですが、初め脈絡なくバラバラだったコメントが回を重ねるごとに共通の表現にまとまっていくそうです。「味覚表現は共通のボキャブラリーを見つける作業」だと続木さんは言います。

美味しさの伝え方、教えます|京都芸術大学通信教育部特別講義「味覚の海に溺れたい」

コーヒーだけでなく香辛料にも詳しく、カレー好きが昂じて『カレーの海で泳ぎたい』という本まで出してしまった続木さん。伝えたい相手の知識を推し量って、言葉を選んでゆくことが重要になると語ります。味の種類を言うのに、一般的な日本人にポンカンのような味といえば伝わるかもしれないけれど、ドラゴンフルーツやブラックベリーではピンと来てもらえないかもしれない。汎用性ある表現を意識してほしいと言います。また、何かを味わったらその味をよく似たものに例える、比較することを心がけており、お店のスタッフにも促しています。さらに言葉に置き換えた味を、メモでもブログでもとりあえず文章化してみることで頭の中で整理され、その後自分の言葉の引き出しとして使えるようになってゆく。いきなり名文を目指すより、これは文章修行に役立ちそうな方法ですね。

さて、Youtubeにアップされたこのレクチャーを視聴してもらった後、コースの学生、そして一般からも味に関する短い文章を募集しました。レクチャー公開の翌週は、集まったお便りにZoom配信でコメントをつけます。コメントするのは続木さん、ライターの青木由美子先生、コース担当の上村教員と大辻の4名です。長年企業のコピーライターとしてキャリアを積まれてきた青木先生は、短い文章で読者の心を掴むことにかけてはプロ中のプロです。

寄せられた文章で扱われている味は飲み物から食べ物までじつにさまざまでした。胡瓜と味噌を合わせて食べるご飯や麻婆豆腐、カレーにお好み焼き、ジンジャーエールに日本酒、焼酎、ドクターペッパーまで。指定字数の300字のなかに、工夫を凝らした美味しさの表現が表れています。味を言葉にするといっても、ただ「甘い」「辛い」と書くだけでは伝わりません。外観を細かく描写したり、擬音を使って表現したり。またその食べ物、飲み物の背景にある地方の歴史などバックグラウンドストーリーを書き込むことで、より魅力や親近感が増している例もありました。

一例、一例見ていくなかで、コメンテーターの間でしばしば出てきたのが「紋切り型」という言い回し。せっかく具体的な描写に想像力を刺激されていたのに、最後をありがちな抽象的表現(たとえば「魅惑的」など)でまとめてしまうことで文章としての面白さが減じてしまう残念さを言っています。言葉を削ることで、かえって伝えたいことが伝わるということは、テーマによらずしばしばあるように思います。そう言いつつも、講師陣は20数種類の味の表現を純粋に楽しみ、時に未知の味を想像しながら、画面を超えて賑やかに意見を交わしました。画面の向こうで、書き手の皆さんはいったいどう受け止めていたでしょうか。

人間の味覚というのは、さまざまな知覚のなかでも本来かなり原始的な感覚です。それを言葉という人工物に置き換えるのは、きわめて高度な作業と言えるかもしれません。とはいえ、味、それに食のあり方は土地や時代の文化と大いに関わっているという意味で、アートライティングの重要な対象のひとつと言えます。身近なところにある文化の発見を文章にする今回のような機会を、コースとして今後も設けていきたいと考えています。

アートライティングコース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

アートライティングコース

2020年02月27日

【アートライティングコース】この味を「おいしさ」とする味覚は、いったいどこからやって来たのか。 (姜尚美、2016)

みなさま、こんにちは。アートライティングコースの上村です。今回は先日行われた催しのご報告です。 去る2月9日に、京都瓜生山キャンパスで、アートライティング研究室…

-

アートライティングコース

2021年04月07日

【アートライティングコース】教えるとは共に希望を語ること、学ぶとは真実を胸に刻むこと(ルイ・アラゴン)

こんにちは。アートライティングコースの大辻都です。 いつになく開花の早かった桜が見頃を終え、名残の花吹雪が舞い散ったこの週末、京都芸術大学瓜生山キャンパスでは入…

-

アートライティングコース

2024年08月27日

【アートライティングコース】座学から野外へ アートライティングの身体性

こんにちは。アートライティングコース教員の大辻です。 毎年、8月16日の五山の送り火が済むと、少しは秋めいてくるものですが、今年の残暑は過酷という他ありません。…