洋画コース

- 洋画コース 記事一覧

- 【洋画コース】三原色を使って描く!静物油彩スクーリング紹介

2021年09月28日

【洋画コース】三原色を使って描く!静物油彩スクーリング紹介

こんにちは。洋画コースの奥田です。

前回は木炭を使ったデッサンの授業を紹介しましたが、今回はいよいよ洋画の花形、油彩画の授業を紹介していきます。

今回紹介するのは、「洋画Ⅱ-1(静物油彩1)」という科目のスクーリングです。

この授業は、本年度入学された学生にとって初めての油彩のスクーリングになります。

とにかく「油彩に慣れる!」を目標に制作をしていきます。

最初はスクーリングの導入から。

洋画のスクーリングでは最初に課題目的や体験して欲しいことを説明しています。

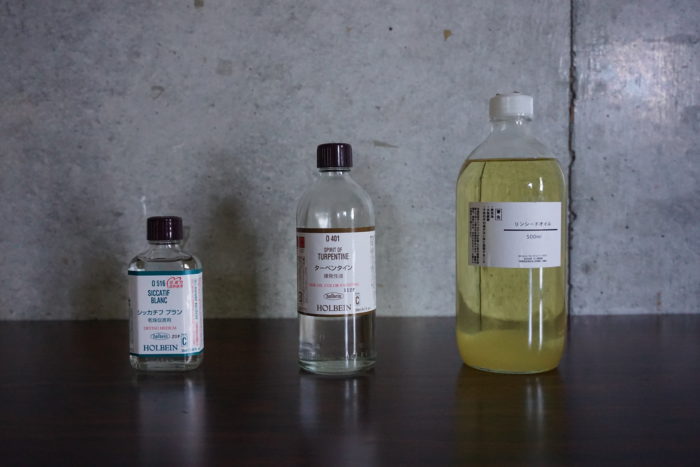

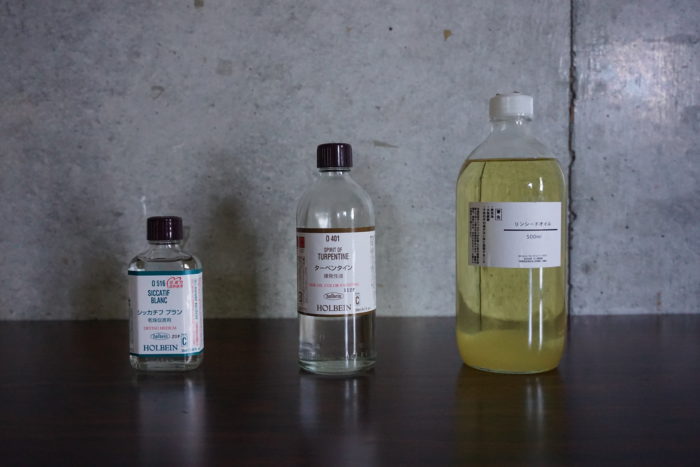

画像は授業で使う画溶液(油絵を制作する際に用いられる絵具の補助溶液)です。

左から乾燥促進剤、揮発性油テレピン、乾性油リンシード。

導入では、こうした道具使い方や制作の進め方などの説明をします。

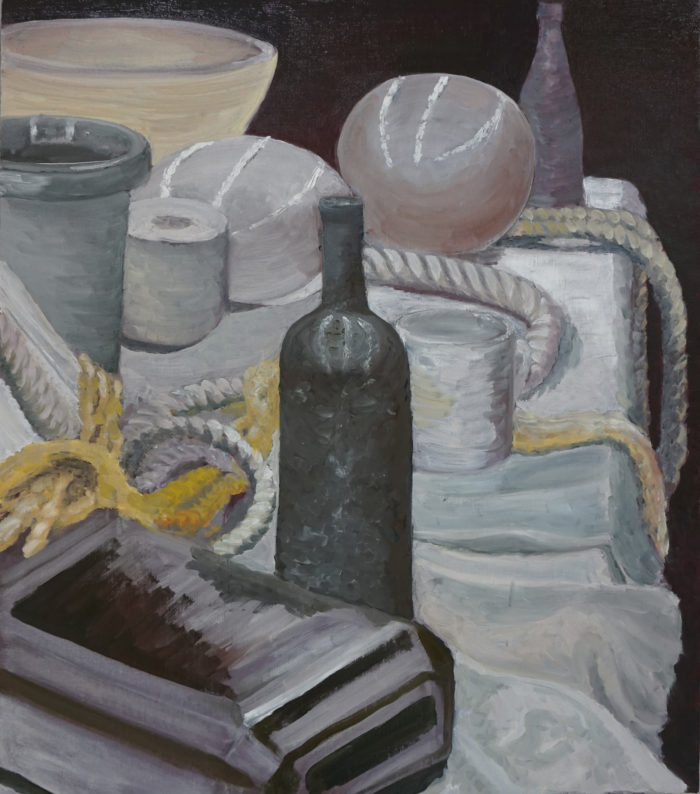

そして今回使う静物モチーフはこちら。

皆さんも美術館などで静物画をご覧になったことがあるかと思います。

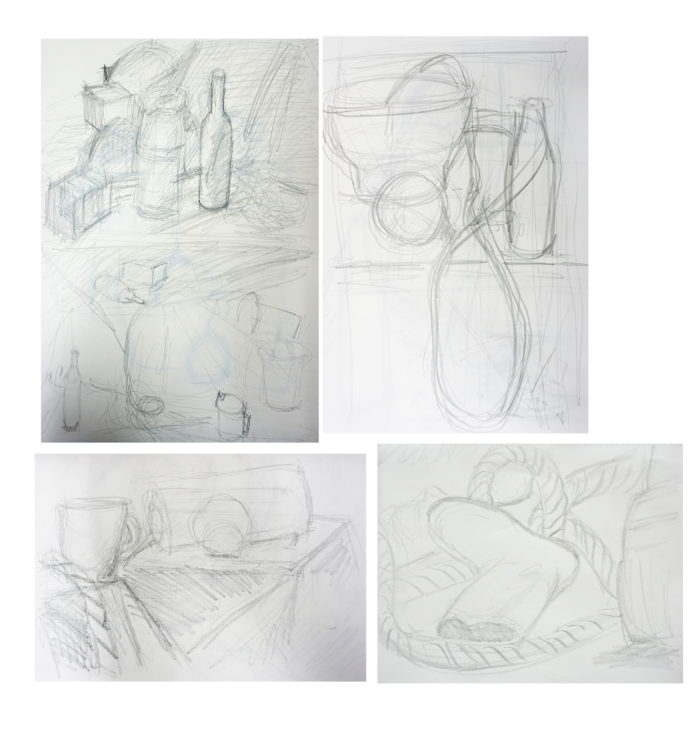

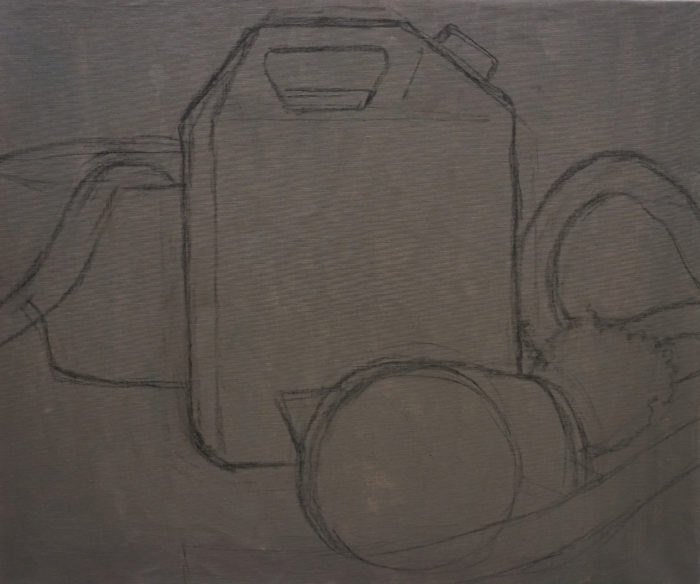

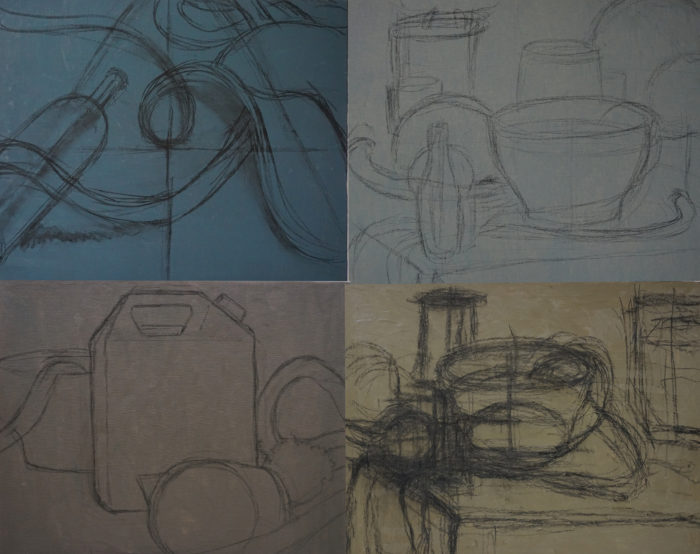

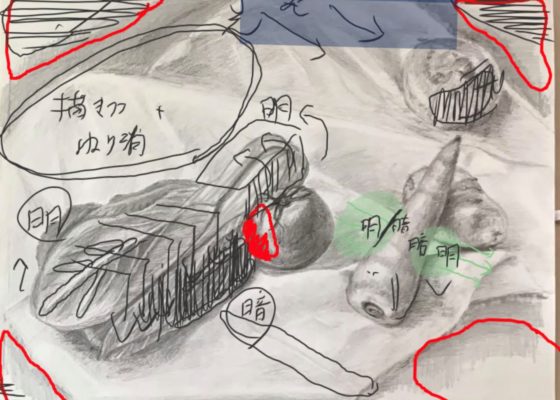

モチーフを知るため、最初はクロッキー制作。

様々な方向からモチーフを観察し、絵を描く位置を探します。

高さのある構図。横に広がりのある構図など、人によって視点はさまざま。

奥行だけでなくキャンバスをどう分割するかなどの画面の構図を考えます。

その後、油彩制作へ入ります。

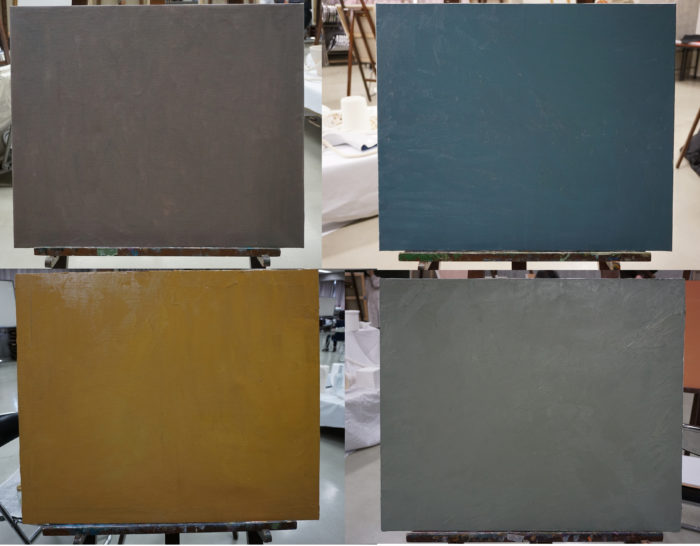

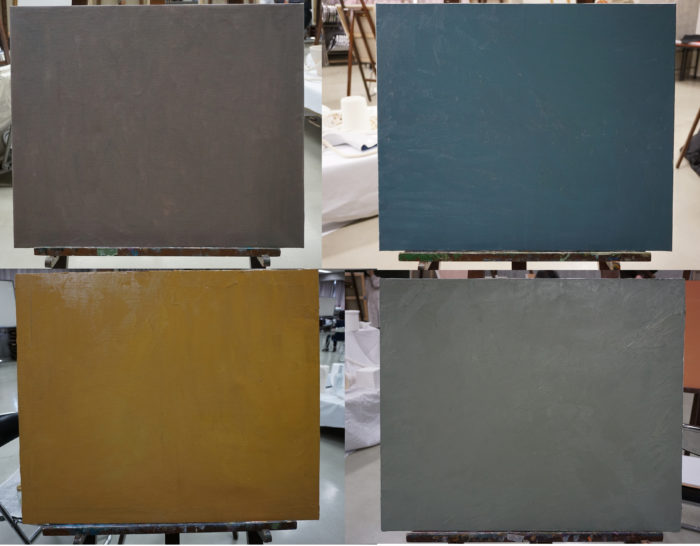

ん?どうしてみんなキャンバスに色を塗ってるの?と思った方もおられるでしょう。

油彩ではキャンバスに中間色を施した上から、モチーフの暗い部分と明るい部分の両方から進める描き方があります。

伝統的な油彩のプロセスを実践から学びます。

実はキャンバスに油彩で下塗りをしておく事が事前の課題になっていました。

スクーリングには「事前課題」というものがあり、当日の参加までにこうした準備をしておくことが重要になってきます。

一言で中間色といっても色とりどり。

下塗りの中間色といっても個性が出ます。

次の作品にとりかかる際、どんな色を下塗りにするかを考えるのも楽しいですね。

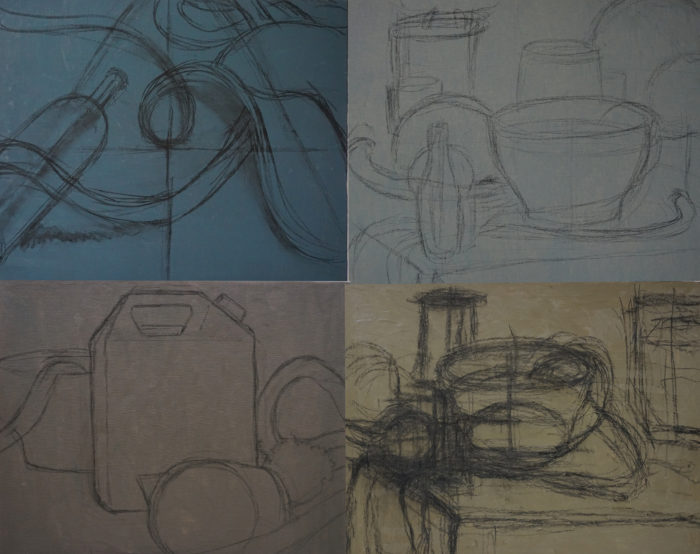

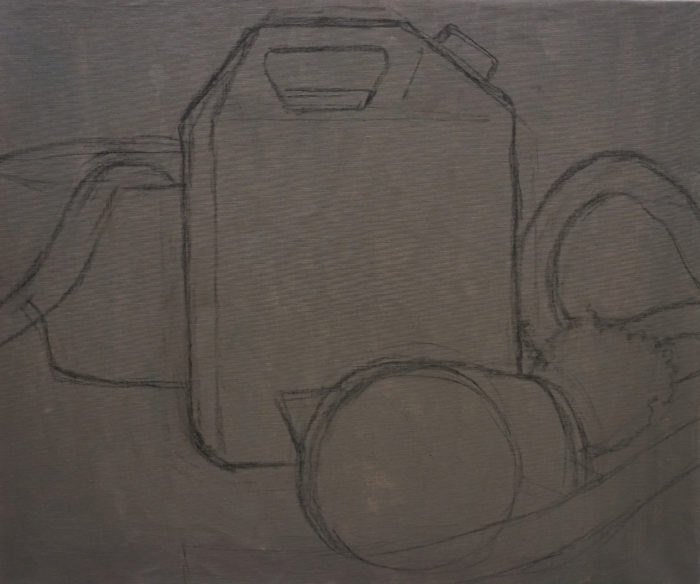

そして下描き。先ほどのクロッキーがここで活きてきます。

さあ、ここから本格的に油彩をスタートさせます。

三原色を使って色々な色を作り出していくことも洋画の醍醐味の一つです。

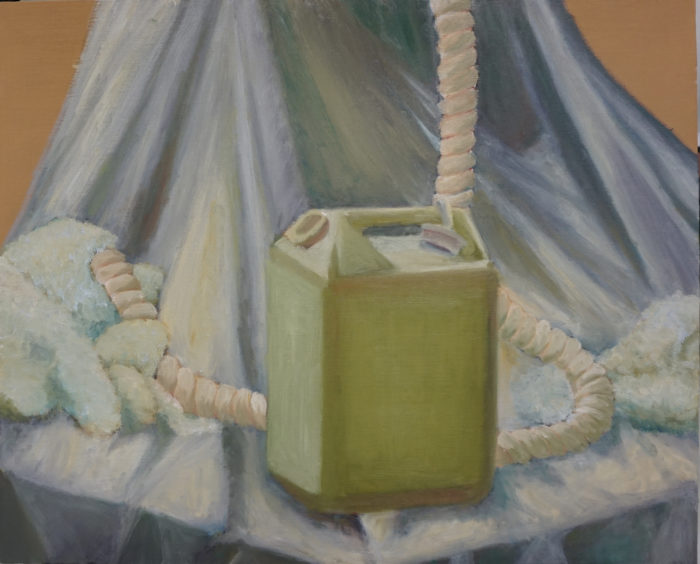

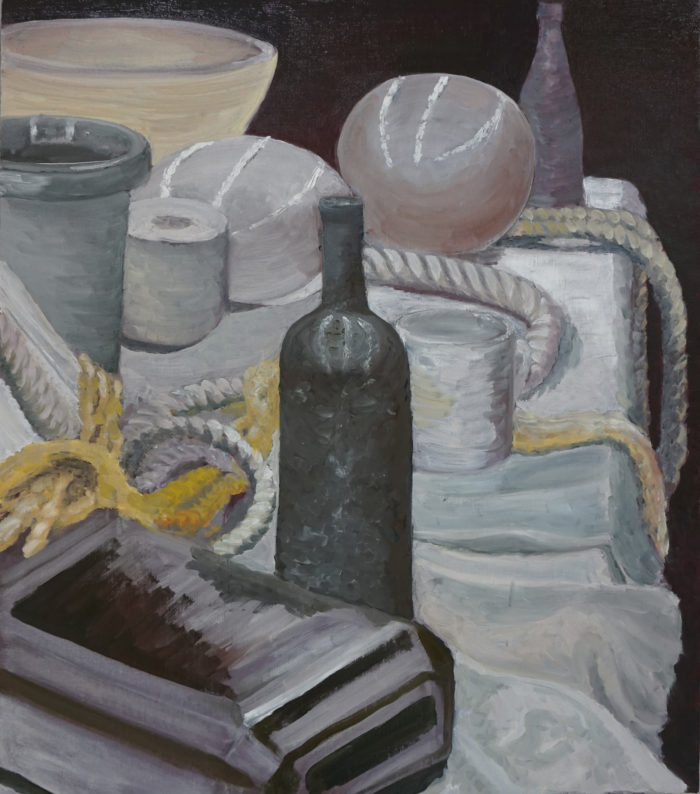

個別に制作過程を追ってみてみましょう。

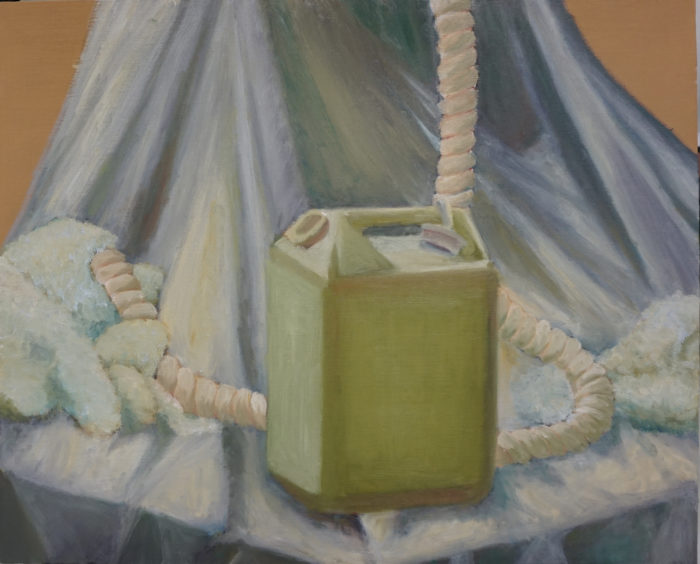

下地の影響も考え、落ち着いた色から徐々に白さを

表現していきました。白いモチーフを描かれたことがよくわかります。

構図も良いですね。ロープが少し床から浮いた様子も良く描けています。

周りの色の影響で、同じ色でも違ってみえますね。

学生の皆さんひとりひとり、それぞれの個性が出ますね。

最後に、合評の様子です。

合評は絵を描く時に考えていたことを整理する場所として活用して欲しいと思います。

自分の制作を振り返り、自分の特徴を知っていくことが大事です。

他の人の作品を見ると自分の制作に活かせるヒントがたくさんあります。

このように大学での学習が進んでいきます。

是非一緒に学びましょう!

洋画コース | 学科・コース紹介

前回は木炭を使ったデッサンの授業を紹介しましたが、今回はいよいよ洋画の花形、油彩画の授業を紹介していきます。

今回紹介するのは、「洋画Ⅱ-1(静物油彩1)」という科目のスクーリングです。

この授業は、本年度入学された学生にとって初めての油彩のスクーリングになります。

とにかく「油彩に慣れる!」を目標に制作をしていきます。

最初はスクーリングの導入から。

洋画のスクーリングでは最初に課題目的や体験して欲しいことを説明しています。

画像は授業で使う画溶液(油絵を制作する際に用いられる絵具の補助溶液)です。

左から乾燥促進剤、揮発性油テレピン、乾性油リンシード。

導入では、こうした道具使い方や制作の進め方などの説明をします。

そして今回使う静物モチーフはこちら。

皆さんも美術館などで静物画をご覧になったことがあるかと思います。

モチーフを知るため、最初はクロッキー制作。

様々な方向からモチーフを観察し、絵を描く位置を探します。

高さのある構図。横に広がりのある構図など、人によって視点はさまざま。

奥行だけでなくキャンバスをどう分割するかなどの画面の構図を考えます。

その後、油彩制作へ入ります。

ん?どうしてみんなキャンバスに色を塗ってるの?と思った方もおられるでしょう。

油彩ではキャンバスに中間色を施した上から、モチーフの暗い部分と明るい部分の両方から進める描き方があります。

伝統的な油彩のプロセスを実践から学びます。

実はキャンバスに油彩で下塗りをしておく事が事前の課題になっていました。

スクーリングには「事前課題」というものがあり、当日の参加までにこうした準備をしておくことが重要になってきます。

一言で中間色といっても色とりどり。

下塗りの中間色といっても個性が出ます。

次の作品にとりかかる際、どんな色を下塗りにするかを考えるのも楽しいですね。

そして下描き。先ほどのクロッキーがここで活きてきます。

さあ、ここから本格的に油彩をスタートさせます。

三原色を使って色々な色を作り出していくことも洋画の醍醐味の一つです。

個別に制作過程を追ってみてみましょう。

下地の影響も考え、落ち着いた色から徐々に白さを

表現していきました。白いモチーフを描かれたことがよくわかります。

構図も良いですね。ロープが少し床から浮いた様子も良く描けています。

周りの色の影響で、同じ色でも違ってみえますね。

学生の皆さんひとりひとり、それぞれの個性が出ますね。

最後に、合評の様子です。

合評は絵を描く時に考えていたことを整理する場所として活用して欲しいと思います。

自分の制作を振り返り、自分の特徴を知っていくことが大事です。

他の人の作品を見ると自分の制作に活かせるヒントがたくさんあります。

このように大学での学習が進んでいきます。

是非一緒に学びましょう!

洋画コース | 学科・コース紹介

おすすめ記事

-

洋画コース

2021年08月19日

【洋画コース】木炭を使って石膏像を描く

こんにちは。洋画コース研究室です。 皆さんは木炭を使ってデッサンをされたことがあるでしょうか。 今回は、6月に開講されたスクーリング科目「洋画Ⅰ-2(石膏木炭デ…

-

洋画コース

2024年05月14日

【洋画コース】ADストアで購入できる初めての油絵具

こんにちは、専任講師の大路です。 ADストアで扱っている洋画コースの教材リストから油絵具の基礎的なことを書いてみます。 新入生はもちろん、すでに画材をお持ちの…

-

洋画コース

2020年08月27日

【洋画コース】オンラインzoom授業の紹介_1年次科目「牛骨鉛筆デッサン」

こんにちは。洋画コース教員の藤田つぐみです。本年度入学された方、来年入学を考えていらっしゃる方にはこのコロナの状況下で不安も募っている事と存じます。 洋画研究室…