空間演出デザインコース

- 空間演出デザインコース 記事一覧

- 【空間演出デザインコース】大切なのは「豊かな時間」をデザインすること

2022年05月09日

【空間演出デザインコース】大切なのは「豊かな時間」をデザインすること

みなさん、こんにちは。

空間演出デザインコースの岡本と申します。

空間演出デザインコース・・・、

他のコースと比べると、名前を聞いただけでは、何をするのかが一番わかりにくいコースなのかなと思います。

ですので、

今回のブログ記事では、入学説明会でもよく質問いただく「空間演出デザインコースってどういうことを学ぶの??」ということを、少しお伝えできればと思います。

他にも、よくいただく質問としては「建築デザインコースとどう違うの??」といったこともありますが、そのあたりはまた別の機会に書いていきますね。

さて、空間演出デザインコースは、「その空間を演出する」と考えるとイメージしやすいと思いますが、「インテリア」を軸として学ぶコースになっています。

ただ、私たちが目指しているのは、美しいインテリア空間をつくること、…ということが目的ではありません。

大切なのは、そこで豊かな時間が生まれることだと考えています。

「美しい空間をつくること」というのは、「その空間が過ごしやすいこと」や、「そのお店が賑わうこと」に必ずしも繋がることではありませんね。

単に美しい空間をつくることに留まらずに、豊かな生活・豊かな時間に繋がらないと意味がありません。

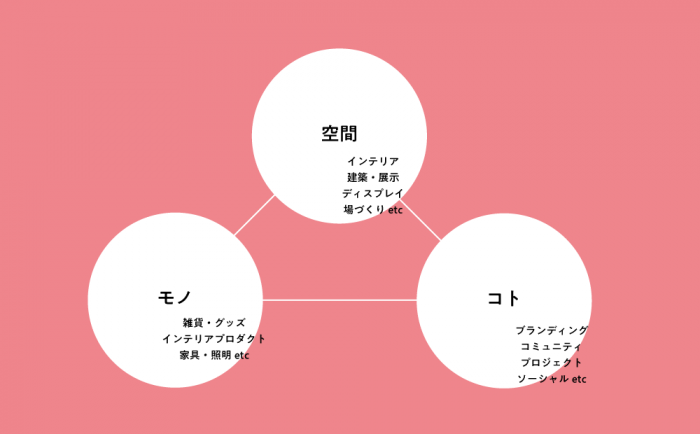

だからこのコースでは、そこで豊かな時間が生まれるには何が必要か…ということを考えて、必要であれば他の領域のことも合わせてデザインするのが、大きな特徴のひとつになっています。

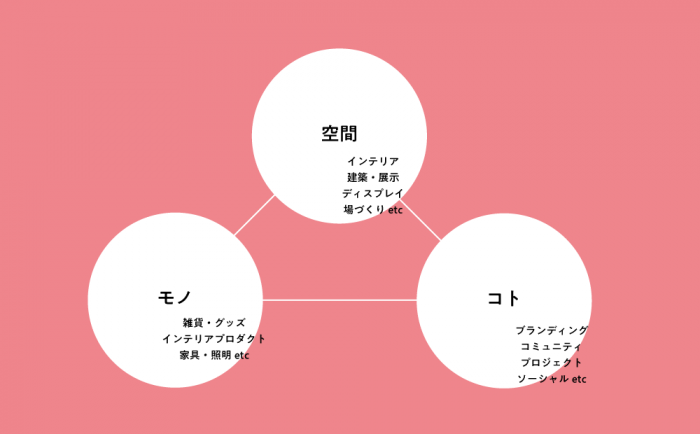

空間演出デザインコースでは空間を、インテリア空間と限定するのではなくて、「ヒトとヒトとの間」「ヒトとモノとの間」と捉えています。

そう考えると、一人ひとりが考える空間というのは大きな空間もあれば、ほんの小さな空間もあります。壁などで囲まれていない曖昧な空間もありますね。

そこにある空間で豊かに過ごすために、必要なモノやコトまでデザインします。

さまざまな分野が複雑に絡み合っている今の時代には、ひとつの領域・分野だけの視点で考えるのではなく、柔軟に領域を横断しながら課題に取り組むのが有用であると考えています。

ですので、このコースは、インテリアだけを学ぶコースというわけではありません。

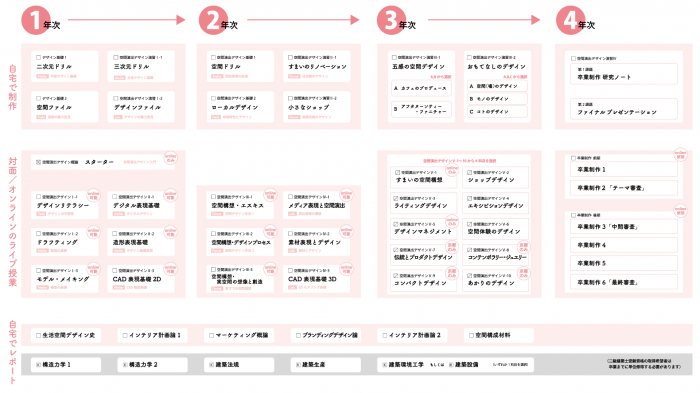

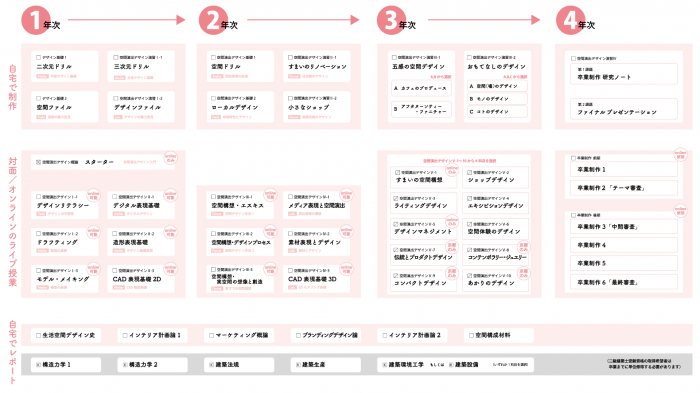

こちらが2022年度の専門科目の一覧です。

※今後、変更の可能性もあります

コースの概要説明用のPDFもありますので、こちらもご覧ください。

※2022年度用のものです。

1,2年次の科目では、基礎知識・基礎スキルを中心に学びます。

思考や手技を、イチから身に着けていきましょう。

(3年次編入学の人も、ここから学びます)

3年次の科目になると、科目が選択できるようにしています。

自分が「空間・モノ・コト」のどれを軸にして学ぶかによって、選ぶ科目が変わってきます。

たとえば、空間の科目を選択したとしても、インテリアだけでは課題はクリアできません。

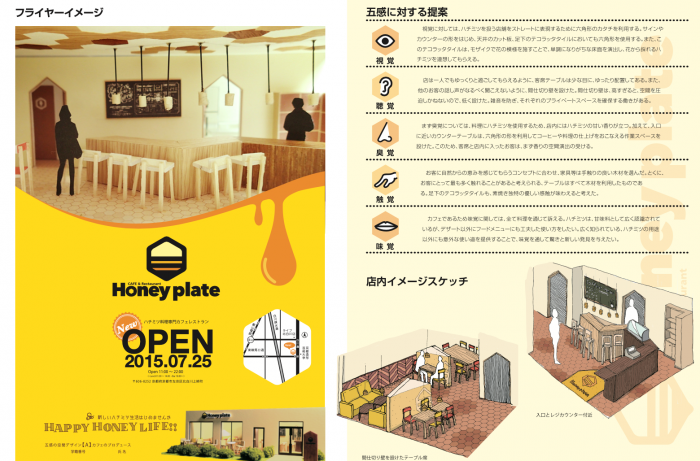

科目の一つに、カフェのプロデュースを考える課題があります。

その課題では、対象のカフェが賑わう姿を創造し、インテリア計画だけではなく、店名やロゴ、メニューなどまで踏み込んで提案する必要がある課題になっています。

領域を横断しながら、より良いデザインを提案していきましょう。

そして、4年次の科目「卒業制作」では、まだ見ぬ未来のライフスタイルをデザインし、自らの提案を社会に発信していくことを目指しています。

学んできた様々な分野の知識や技術を活かしながら、「空間・モノ・コト」のいずれかに軸足を置いて、一人ひとりが自分で課題を設定して取り組みます。

自分ならではの、リアリティのあるデザイン提案を目指します。

空間をデザインするというと、建築物が考えられますね。

その中には、新築の建物をデザインする科目ももちろんあります。

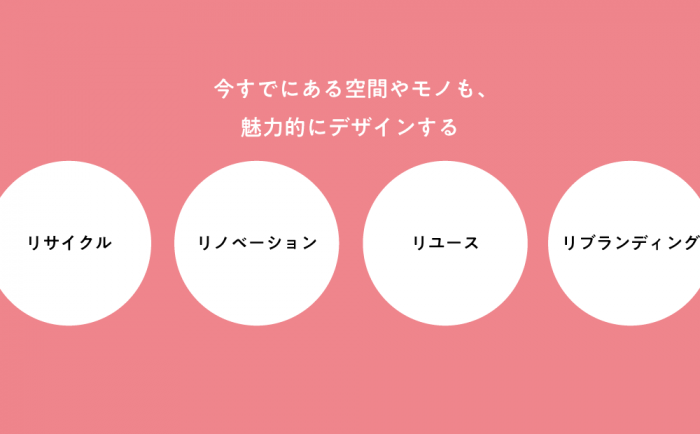

ただ、新しく創造することももちろん大切ですが、現代の社会では今すでにある空間やモノを、文脈に合わせて魅力的にすることにも取り組むことも求められています。

空間演出デザインコースでは、その視点も大事にしています。

リユース、リサイクル、リノベーション…

いわゆる、名称に「Re:(リ)」のつくような分野ですね。

たとえば、あるクライアントから、マンションの一室をリノベーションするという依頼を受けたとして、それに取り組む科目もあります。

たとえば、身の回りにある素材に目を向け、その性質を利用した新しいデザインや表現を探求するという、アップサイクルのような探求を行う科目もあります。

地域の伝統や特産品に目を向けて、リサーチを元にパッケージやプロダクトなどを提案するという、リ・ブランディングに関わることに取り組む科目もあります。

その対象ならではの特性にしっかりと目を向けて、それを活かすデザインを目指します。

というわけで、コースの領域や学びについての特徴を書きました。

共通して言えることは、どれも「豊かな時間・豊かな生活」の創出を目的としているということです。

インテリア空間を軸にして、領域を横断しながらデザインに取り組みます。

空間演出デザインというのは、私たちの日々の生活の延長にあるものです。

身のまわりを心地良くしようとする小さな取り組みは、規模は小さくとも、より豊かな時間をつくろうと試みる「空間演出デザイン」です。

だれもが自分の経験を生かせる分野ですし、つねに変化や成長をしつづけるデザインでもあります。

わかりやすい分野ではありませんが、すこしクリアになったでしょうか??

もし入学を検討されている方は、ご自身の目的と合わせてイメージしながら検討いただくと良いかなと思います。

それでは、今回はこのあたりで。

また書きますね。

興味がわいたらぜひ入学説明会などにもお越しくださいね。

(岡本 正人/空間演出デザインコース)

空間演出デザインコース| 学科・コース紹介

▼空間演出デザインコース紹介(教員インタビュー)

空間演出デザインコースの岡本と申します。

空間演出デザインコース・・・、

他のコースと比べると、名前を聞いただけでは、何をするのかが一番わかりにくいコースなのかなと思います。

ですので、

今回のブログ記事では、入学説明会でもよく質問いただく「空間演出デザインコースってどういうことを学ぶの??」ということを、少しお伝えできればと思います。

他にも、よくいただく質問としては「建築デザインコースとどう違うの??」といったこともありますが、そのあたりはまた別の機会に書いていきますね。

目次

インテリア空間を軸として、空間・モノ・コトをデザインします

さて、空間演出デザインコースは、「その空間を演出する」と考えるとイメージしやすいと思いますが、「インテリア」を軸として学ぶコースになっています。

ただ、私たちが目指しているのは、美しいインテリア空間をつくること、…ということが目的ではありません。

大切なのは、そこで豊かな時間が生まれることだと考えています。

「美しい空間をつくること」というのは、「その空間が過ごしやすいこと」や、「そのお店が賑わうこと」に必ずしも繋がることではありませんね。

単に美しい空間をつくることに留まらずに、豊かな生活・豊かな時間に繋がらないと意味がありません。

だからこのコースでは、そこで豊かな時間が生まれるには何が必要か…ということを考えて、必要であれば他の領域のことも合わせてデザインするのが、大きな特徴のひとつになっています。

空間演出デザインコースでは空間を、インテリア空間と限定するのではなくて、「ヒトとヒトとの間」「ヒトとモノとの間」と捉えています。

そう考えると、一人ひとりが考える空間というのは大きな空間もあれば、ほんの小さな空間もあります。壁などで囲まれていない曖昧な空間もありますね。

そこにある空間で豊かに過ごすために、必要なモノやコトまでデザインします。

領域を横断しながら考えて、デザインします

さまざまな分野が複雑に絡み合っている今の時代には、ひとつの領域・分野だけの視点で考えるのではなく、柔軟に領域を横断しながら課題に取り組むのが有用であると考えています。

ですので、このコースは、インテリアだけを学ぶコースというわけではありません。

こちらが2022年度の専門科目の一覧です。

※今後、変更の可能性もあります

コースの概要説明用のPDFもありますので、こちらもご覧ください。

※2022年度用のものです。

1,2年次の科目では、基礎知識・基礎スキルを中心に学びます。

思考や手技を、イチから身に着けていきましょう。

(3年次編入学の人も、ここから学びます)

3年次の科目になると、科目が選択できるようにしています。

自分が「空間・モノ・コト」のどれを軸にして学ぶかによって、選ぶ科目が変わってきます。

たとえば、空間の科目を選択したとしても、インテリアだけでは課題はクリアできません。

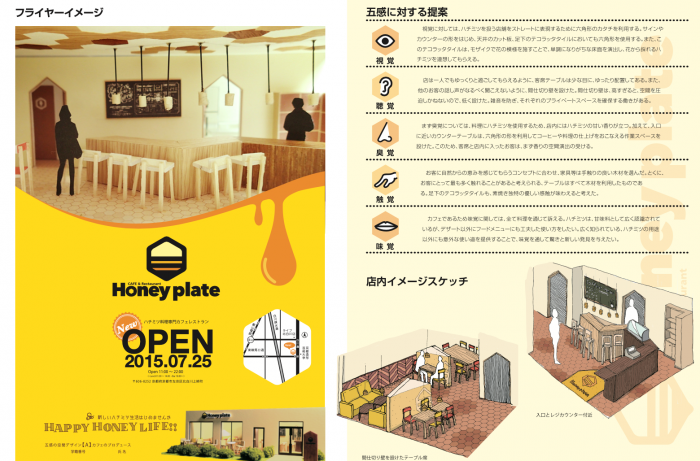

科目の一つに、カフェのプロデュースを考える課題があります。

その課題では、対象のカフェが賑わう姿を創造し、インテリア計画だけではなく、店名やロゴ、メニューなどまで踏み込んで提案する必要がある課題になっています。

領域を横断しながら、より良いデザインを提案していきましょう。

そして、4年次の科目「卒業制作」では、まだ見ぬ未来のライフスタイルをデザインし、自らの提案を社会に発信していくことを目指しています。

学んできた様々な分野の知識や技術を活かしながら、「空間・モノ・コト」のいずれかに軸足を置いて、一人ひとりが自分で課題を設定して取り組みます。

自分ならではの、リアリティのあるデザイン提案を目指します。

「Re:(リ)」のつくデザインも取り組みます

空間をデザインするというと、建築物が考えられますね。

その中には、新築の建物をデザインする科目ももちろんあります。

ただ、新しく創造することももちろん大切ですが、現代の社会では今すでにある空間やモノを、文脈に合わせて魅力的にすることにも取り組むことも求められています。

空間演出デザインコースでは、その視点も大事にしています。

リユース、リサイクル、リノベーション…

いわゆる、名称に「Re:(リ)」のつくような分野ですね。

たとえば、あるクライアントから、マンションの一室をリノベーションするという依頼を受けたとして、それに取り組む科目もあります。

たとえば、身の回りにある素材に目を向け、その性質を利用した新しいデザインや表現を探求するという、アップサイクルのような探求を行う科目もあります。

地域の伝統や特産品に目を向けて、リサーチを元にパッケージやプロダクトなどを提案するという、リ・ブランディングに関わることに取り組む科目もあります。

その対象ならではの特性にしっかりと目を向けて、それを活かすデザインを目指します。

身のまわりから「豊かな時間」を生むデザインを探求します

というわけで、コースの領域や学びについての特徴を書きました。

共通して言えることは、どれも「豊かな時間・豊かな生活」の創出を目的としているということです。

インテリア空間を軸にして、領域を横断しながらデザインに取り組みます。

空間演出デザインというのは、私たちの日々の生活の延長にあるものです。

身のまわりを心地良くしようとする小さな取り組みは、規模は小さくとも、より豊かな時間をつくろうと試みる「空間演出デザイン」です。

だれもが自分の経験を生かせる分野ですし、つねに変化や成長をしつづけるデザインでもあります。

わかりやすい分野ではありませんが、すこしクリアになったでしょうか??

もし入学を検討されている方は、ご自身の目的と合わせてイメージしながら検討いただくと良いかなと思います。

それでは、今回はこのあたりで。

また書きますね。

興味がわいたらぜひ入学説明会などにもお越しくださいね。

(岡本 正人/空間演出デザインコース)

空間演出デザインコース| 学科・コース紹介

▼空間演出デザインコース紹介(教員インタビュー)

おすすめ記事

-

空間演出デザインコース

2021年09月03日

【空間演出デザインコース】学びの種類と、学びの入り口

こんにちは。空間演出デザインコースの岡本正人です。 いつもこのブログでは、大学に来て学ぶ「スクーリング」や、コースの「イベント」などを中心にお伝えしています。 …

-

空間演出デザインコース

2019年01月12日

【空間演出デザインコース】卒業生紹介 思い出モノづくり

通信教育部のパンフレットでは毎年卒業生の方に直接お会いして在学時のお話をお伺いしていますが、その内容をこちらのブログでも紹介いたします。 本日は空間演出デザイン…

-

通信教育課程 入学課

2023年12月04日

「知らなかった!」「そうだったの?」 通信教育部 学びのポイント

今回のブログでは、入学をご検討中の方から「勘違いしていた」とよくうかがう3つのポイントをご紹介します。 目次1.編入学の方も専門分野は基礎から学びます2.自宅課…