歴史遺産コース

- 歴史遺産コース 記事一覧

- 【歴史遺産コース】最澄筆の二つの請来目録 京都国立博物館 特別展「最澄と天台宗のすべて」に訪れて

2022年05月17日

【歴史遺産コース】最澄筆の二つの請来目録 京都国立博物館 特別展「最澄と天台宗のすべて」に訪れて

みなさん、こんにちは。歴史遺産コース教員の加藤詩乃です。

今回は私の自己紹介も兼ねて、先日訪れた京都国立博物館 特別展「最澄と天台宗のすべて」で鑑賞した作品に関する、ちょっとしたお話をしたいと思います。

特別展「最澄と天台宗のすべて」は東京国立博物館、九州国立博物館、京都国立博物館の三館にて開催される巡回展で、京都国立博物館が最後の会場となっております。巡回展といっても、展示内容が各館で大きく異なるので、すべての会場へ足を運ぶ方も少なくないのではないでしょうか。

さて、私の専門は日本美術史で特に書跡を研究しておりますので、出品作品のなかから最澄筆の二点の「請来目録」について少し紹介いたします。

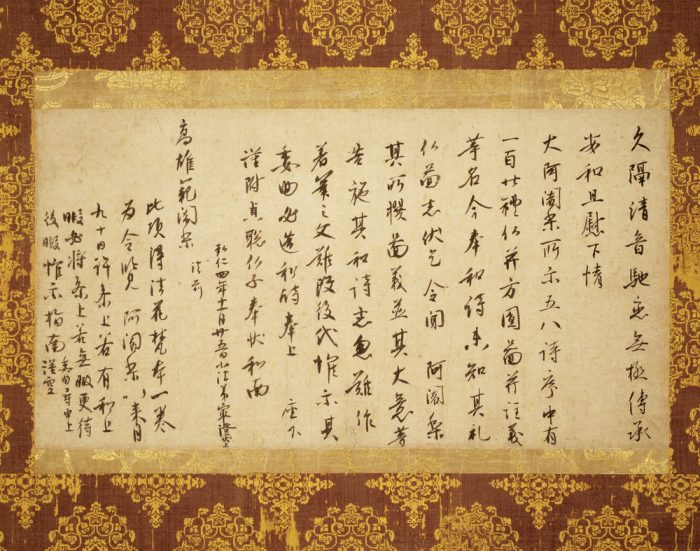

請来目録とは中国へ渡った僧侶が日本へ持ち帰った経典、仏具などの請来品のリストです。本特別展で〈前期〉に展示されたのは、国宝「伝教大師請来目録」(唐時代・貞元21年〈805〉、滋賀・延暦寺所蔵)、通称「越州録」と呼ばれる、最澄が現地で集めた経典などを日本へ持ち帰る許可を得るために作成された目録です。

初めに最澄自筆の目録と密教の法を授かった経緯を記した文章があり、続いて(遣唐使船が出港する)明州の役人による許可文、最後に遣唐使の署名まで備えた、まさに完璧な公文書とみられるものです。

最澄自筆の書として一つ基準となるものに、有名な「久隔帖」(平安時代・弘仁4年〈813〉、奈良国立博物館所蔵)という最澄が弟子の泰澄へ宛てた手紙がありますが、この請来目録はその字姿と比べて、一種異なる緊張感が漂う書となっています。中国の地で公的な文書をしたためるという行為は最澄にとって背筋が伸びるような場面だったのでしょう。

特に現地の僧侶から密教の法を授かった流れを説明している部分は格別に丁寧な筆跡です。こうした写経を書くような謹厳な書は、おそらく王羲之風の行書体を常用していた最澄の筆跡のなかでは比較的珍しいものですが、『天台法華宗年分縁起』(平安時代・9世紀、延暦寺所蔵)の一部でも見られるように、最澄は特に自らの強い意志や主張を記すとき、こうした書風を用いる傾向があるようです。

『天台法華宗年分縁起』はこのYouTubeのなかで見ることができます。↓

伝教大師1200年大遠忌記念 特別展「最澄と天台宗のすべて」―比叡山 日本仏教の母なる山― – YouTube

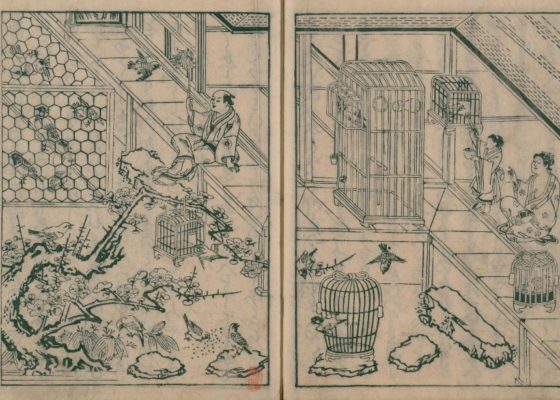

〈後期〉に陳列される「弘法大師請来目録」(平安時代・9世紀、京都・教王護国寺〈東寺〉所蔵)は空海が作成した請来目録です。これは最澄の請来目録とは性格が異なり、空海が日本へ帰国してから、請来した品々を朝廷へ報告するために制作されたもので、真言密教を十分に会得してきた証明のような意図もあったと考えられています。

現在東寺に伝わる「弘法大師請来目録」はその筆跡から最澄筆とみられています。正確な時期は定まっておりませんが、最澄は空海から拝借した目録を書写する機会があったようです。

書風は例えば「久隔帖」の半ば以降のようなリズミカルな筆跡に見えます。最澄にとってこの「請来目録」は、内容を正確に書き留めることに気を付けながらも、手控えのような感覚で写したものであると推測されます。また、空海が請来した品々に対して好奇心をもって気持ちを焦らせながら書き写している、そんな雰囲気も感じられます。(もしかしたら少し空海の筆跡にも左右されているかもしれません)。

自由な書きぶりでありながら、空海が自分の名前を書く時に用いる「海(毎の下に水を書く)」もそのまましっかりと踏襲しているところは最澄の真面目な性格が表れているようです。

以上のように、最澄が書いた二つの「請来目録」は書かれている内容のみならず、その字姿からも用途の違いや書写したときの状況を窺い知ることができます。すでに前期の展示は終わっておりますが(2022年5月17日現在)、機会があれば是非最澄の緊張と気迫を実際にご覧になって感じてみてください。

歴史遺産コースでは、最澄ゆかりの比叡山延暦寺の歴史を現地の2日間のスクーリングで学ぶ授業(歴史遺産II-4 世界遺産 比叡山延暦寺)を開講しています。比叡山の東塔、西塔、横川をフィールドワークするほか、実際に曼荼羅供法要の場で伝統的な仏教声楽である「声明」を体感することができます。是非ご一緒に実体験を共有しながら、比叡山延暦寺の理解を深めてみませんか?

▼2021年度「歴史遺産II-4 世界遺産 比叡山延暦寺」のスクーリングの様子はこちら↓

歴史遺産コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

過去の記事はこちら

今回は私の自己紹介も兼ねて、先日訪れた京都国立博物館 特別展「最澄と天台宗のすべて」で鑑賞した作品に関する、ちょっとしたお話をしたいと思います。

特別展「最澄と天台宗のすべて」は東京国立博物館、九州国立博物館、京都国立博物館の三館にて開催される巡回展で、京都国立博物館が最後の会場となっております。巡回展といっても、展示内容が各館で大きく異なるので、すべての会場へ足を運ぶ方も少なくないのではないでしょうか。

特別展「最澄と天台宗のすべて」

さて、私の専門は日本美術史で特に書跡を研究しておりますので、出品作品のなかから最澄筆の二点の「請来目録」について少し紹介いたします。

請来目録とは中国へ渡った僧侶が日本へ持ち帰った経典、仏具などの請来品のリストです。本特別展で〈前期〉に展示されたのは、国宝「伝教大師請来目録」(唐時代・貞元21年〈805〉、滋賀・延暦寺所蔵)、通称「越州録」と呼ばれる、最澄が現地で集めた経典などを日本へ持ち帰る許可を得るために作成された目録です。

初めに最澄自筆の目録と密教の法を授かった経緯を記した文章があり、続いて(遣唐使船が出港する)明州の役人による許可文、最後に遣唐使の署名まで備えた、まさに完璧な公文書とみられるものです。

最澄自筆の書として一つ基準となるものに、有名な「久隔帖」(平安時代・弘仁4年〈813〉、奈良国立博物館所蔵)という最澄が弟子の泰澄へ宛てた手紙がありますが、この請来目録はその字姿と比べて、一種異なる緊張感が漂う書となっています。中国の地で公的な文書をしたためるという行為は最澄にとって背筋が伸びるような場面だったのでしょう。

特に現地の僧侶から密教の法を授かった流れを説明している部分は格別に丁寧な筆跡です。こうした写経を書くような謹厳な書は、おそらく王羲之風の行書体を常用していた最澄の筆跡のなかでは比較的珍しいものですが、『天台法華宗年分縁起』(平安時代・9世紀、延暦寺所蔵)の一部でも見られるように、最澄は特に自らの強い意志や主張を記すとき、こうした書風を用いる傾向があるようです。

『天台法華宗年分縁起』はこのYouTubeのなかで見ることができます。↓

伝教大師1200年大遠忌記念 特別展「最澄と天台宗のすべて」―比叡山 日本仏教の母なる山― – YouTube

〈後期〉に陳列される「弘法大師請来目録」(平安時代・9世紀、京都・教王護国寺〈東寺〉所蔵)は空海が作成した請来目録です。これは最澄の請来目録とは性格が異なり、空海が日本へ帰国してから、請来した品々を朝廷へ報告するために制作されたもので、真言密教を十分に会得してきた証明のような意図もあったと考えられています。

現在東寺に伝わる「弘法大師請来目録」はその筆跡から最澄筆とみられています。正確な時期は定まっておりませんが、最澄は空海から拝借した目録を書写する機会があったようです。

書風は例えば「久隔帖」の半ば以降のようなリズミカルな筆跡に見えます。最澄にとってこの「請来目録」は、内容を正確に書き留めることに気を付けながらも、手控えのような感覚で写したものであると推測されます。また、空海が請来した品々に対して好奇心をもって気持ちを焦らせながら書き写している、そんな雰囲気も感じられます。(もしかしたら少し空海の筆跡にも左右されているかもしれません)。

自由な書きぶりでありながら、空海が自分の名前を書く時に用いる「海(毎の下に水を書く)」もそのまましっかりと踏襲しているところは最澄の真面目な性格が表れているようです。

以上のように、最澄が書いた二つの「請来目録」は書かれている内容のみならず、その字姿からも用途の違いや書写したときの状況を窺い知ることができます。すでに前期の展示は終わっておりますが(2022年5月17日現在)、機会があれば是非最澄の緊張と気迫を実際にご覧になって感じてみてください。

歴史遺産コースでは、最澄ゆかりの比叡山延暦寺の歴史を現地の2日間のスクーリングで学ぶ授業(歴史遺産II-4 世界遺産 比叡山延暦寺)を開講しています。比叡山の東塔、西塔、横川をフィールドワークするほか、実際に曼荼羅供法要の場で伝統的な仏教声楽である「声明」を体感することができます。是非ご一緒に実体験を共有しながら、比叡山延暦寺の理解を深めてみませんか?

▼2021年度「歴史遺産II-4 世界遺産 比叡山延暦寺」のスクーリングの様子はこちら↓

【歴史遺産コース】1200年の教えを伝える「お山」―比叡山と世界遺産を学ぶ―

歴史遺産コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

過去の記事はこちら

おすすめ記事

-

歴史遺産コース

2021年09月09日

【歴史遺産コース】大学で「歴史」を学ぶということ

みなさん、こんにちは。歴史遺産コース業務担当非常勤講師の岩田と申します。 今回のブログでは、「歴史を研究するって、どういうこと?」という疑問に具体的なイメージを…

-

歴史遺産コース

2018年12月09日

【歴史遺産コース】文化財の手当てをする

みなさん、こんにちは。歴史遺産コースの石神です。 今年をふりかえると普段にも増して災害も多く、人的な被害はもとより、文化財にとっても受難の年でした。 歴史遺産コ…

-

通信教育課程 入学課

2022年04月25日

働きながら通信制大学で学ぶ、社会人学生のスケジュールは?

通信制大学に入学した場合の学習ペースや、働きながら学習・卒業できるのかを知りたい方のために、「社会人大学生の一日」について本学通信教育部卒業生4名の具体例を紹介…