和の伝統文化コース

- 和の伝統文化コース 記事一覧

- 【和の伝統文化コース】フィールドワークでの学びについて

2022年06月02日

【和の伝統文化コース】フィールドワークでの学びについて

みなさま、こんにちは。和の伝統文化コースの雨宮です。

少しずつコロナ禍での生活が緩和されてきましたね。お変わりありませんか。

今日は、大学生活におけるフィールドワークでの学びについて、お伝えします。

フィールドワークとは、研究者自身が現地に赴きインタビューや資料収集等の調査を行うことを指します。

和の伝統文化コースでは、大学での学びの集大成として「卒業研究(卒論)」の執筆に取り組むカリキュラムがあります。卒論については、森田先生が執筆された2021年7月のブログ記事「卒論までの道のり」を、ぜひ一読してみてください(註1)。

【和の伝統文化コース】「卒論」への道のり~読み方・書き方・深め方~

毎年、「卒論のテーマがなかなか決まらない」「テーマは決まったけど内容が広げられない」、という学生の方を見かけます。そんな方にフィールドワークをおすすめします。

私はフィールドワークを行うことのメリットは、主に以下の2つと考えています。

- 視野を広げること

- 現地でしか手に入らない情報や資料を収集すること

フィールドワークの対象場所は、屋外に限らず、ご自身の興味のある場所で構いません。大切なのは、興味を広げるために、現地に足を運び、実際に自分で体験してみることです。

それでは、フィールドワークの流れをお伝えします。

- 前準備・事前調査(書籍などから基礎知識を収集し、専門用語を理解しておく)

- プラン作り(調査期間、調査規模、調査対象者、調査資金を決める)

- 実践・現地調査(現地でのインタビューや資料収集、写真撮影など)

- 体験や情報の整理(レポートにまとめる)

先日、私は「カフェインレスの日本茶作り」という、テーマでフィールドワークを行いましたので、その過程をお伝えします。

1.前準備・事前調査

- 書籍やインターネットから、カフェインレスの日本茶を扱っているお茶屋さんや茶農家さんを探す。

- 日本茶作りの専門用語を理解する(カフェインレス・ノンカフェインについて調べる)(註2)。

2.プラン作り

- 新茶の季節(5月)を計画、日帰りとする。

- 静岡県農林技術研究所・茶業研究センターの見学会に参加し、茶業関係者からお話を聞く。

- 県内のカフェインレスの茶を扱うお茶屋さんを訪ね、お話を聞く。

3.実践・現地調査

静岡県農林技術研究所・茶業研究センター(2022.5/10筆者撮影)

静岡県農林技術研究所・茶業研究センター・茶畑風景(2022.5/10筆者撮影)

- 茶業センターの施設を見学し、茶畑の広さを確認、茶の木の掛け合わせを見学する。

- 茶業センター長より、カフェインの少ない茶の木を掛け合わせることで、さらにカフェインの少ない茶作りを試みているお話を聞く。

- お茶屋さんで扱っていたカフェインレスのお茶は、ノンカフェインのハーブティーと静岡茶をブレンドし、カフェイン量を抑えた茶の販売であった。

- お茶屋さんからは、カフェイン量を下げた状態でお茶を飲みたい時は、お茶を水出しでゆっくり抽出し、そのお茶を温めたり、或いは冷やしたりして飲むと良いと、アドバイスを頂いた。

4.体験をレポートにまとめる

- ③の内容をレポートに整理し、また以下の気づきがあったことを追記した。

- 茶業研究センター長から、カフェインに関することだけでなく、手もみ茶の歴史や茶業者のお話を聞くことが出来た。

- 茶業研究センターの資料室には、明治期からの資料や機械が多く保存されていた。

- 茶業センターでは、茶のDNA研究を行っていることが分かった。また茶を扱うだけでなく、天気レーダーの観測地にもなっていた。

- 今回は静岡県島田市・牧之原市・菊川市・掛川市を車で移動した。アップダウンのある地形の中、茶生産が盛んであり、牧之原大地をとても広く感じた。

最初の「カフェインレスの日本茶作り」というテーマから、フィールドワークを通して、このように沢山の情報を集めることが出来ました。有意義な時間過ごせたと思います。

静岡県掛川市「茶の庭」(2022.5/10筆者撮影)

以上がフィールドワーク体験の報告になります。体調に気を付けて、状況を見つつ、フィールドワークを体験して頂ければと思います。もちろんしっかり学んだあとは、お気に入りの写真を撮影したり、お土産を選んだりするお楽しみも、お忘れないように。是非フィールドワークを頑張ってきてくださいね。

≪脚注≫

(註1)【和の伝統文化コース】「卒論」への道のり~読み方・書き方・深め方~ | 和の伝統文化コース | 通信教育部 (kyoto-art.ac.jp)

(註2)カフェインとは、お茶やコーヒーに多く含まれる成分です。覚醒作用がある為、夜寝る前などは多く摂取しないようにされている方もいらっしゃるようです。カフェインレス(デカフェ)の日本茶とは、カフェインを含む原材料からカフェインを取り除く作業を行ったお茶を指します。カフェインが若干残っている可能性もあります。ノンカフェインの日本茶とは、カフェインを含まない原材料を使用したお茶を指します。麦茶や黒豆茶、ルイボスティーはノンカフェインのお茶になります。元々カフェインがゼロということです。

≪参考文献≫

- 公益社団法人日本茶業中央会 (監修), NPO法人日本茶インストラクター協会 (監修)『新版 日本茶の図鑑』マイナビ出版、2017年

- 日本茶検定委員会 (監修), 日本茶インストラクター協会 (編集)『日本茶のすべてがわかる本: お茶の検定公式テキスト』日本茶インストラクター協会 、2008年

- 白水 智『古文書はいかに歴史を描くのか フィールドワークがつなぐ過去と未来 』NHKブックス 、2015年

和の伝統文化コース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

和の伝統文化コース

2019年08月13日

【和の伝統文化コース】「伝統文化」を現代において学び、実践する意義とは?

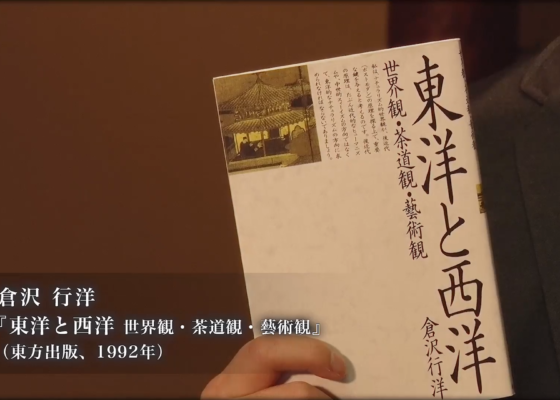

今回は、和の伝統文化コースにおける入門的な科目「伝統文化基礎講義」をご紹介します。こちらの科目は、倉沢行洋『東洋と西洋 ー 世界観・茶道観・芸術観』(東方出版、…

-

和の伝統文化コース

2019年01月16日

【和の伝統文化コース】卒業生紹介 和のしづく

通信教育部のパンフレットでは毎年卒業生の方に直接お会いして在学時のお話をお伺いしていますが、その内容をこちらのブログでも紹介いたします。 本日は和の伝統文化コー…

-

通信教育課程 入学課

2021年05月28日

「オンライン学習」のサポート体制-パソコン操作の基本編-

こんにちは。京都芸術大学 通信教育部 教務部長の野村です。普段は芸術教養学科の教員をしていますが、教務委員会では通信教育部の学修サポートにもあたっています。 今…