文芸コース

- 文芸コース 記事一覧

- 【文芸コース】「一人称」と「三人称」ってどう違うの!

2022年06月27日

【文芸コース】「一人称」と「三人称」ってどう違うの!

皆さん、こんにちは。文芸コースの川﨑昌平です。

さて、文芸コースに在籍する方、あるいは文芸コースに興味があってこのブログを呼んでくださっている方……どうです? そろそろ小説を書いてみたくなりましたか? 第1回で「タイトル」の話をして、第2回で「キャラクターの名前」について語りました。となれば、いよいよ文章を書いていくためのお話をしたいと思うわけですが……ここでは、しばしば私が質問を受ける「人称」をテーマにしてみましょう。

文芸コース| 学科・コース紹介

小説を書く上で、どこかの段階でどうしても「人称」を決定する必要があります。例えば次のような一文があったとしましょう。

この文章だけでは、「一人称」なのか「三人称」なのか、ちょっとわかりません。

上記の場合、甲は「一人称」の文章であり、乙は「三人称」の文章となります。文章自体を比べると、「私」が「男」になっただけ、1文字分しか違わないように読めますが……注目してもらいたいのは、1行目の意味性の差異にあります。

甲の場合、1行目の「風が吹いた。」という事象を観測しているのは、「私」です。したがって、これは主観的な判断であると言えます。本当はちっとも風なんか吹いていないのかもしれません。あるいは2行目の「期待に胸を膨らませた。」という表現から、1行目の「風が吹いた。」は自然現象としての風のことではなく、運が向いてきた、といったニュアンスを示す比喩的な表現なのかもしれません。

一方、乙の場合、1行目の「風が吹いた。」は純然たる客観的事実です(まあ、「男」の心理描写であって「男」の独白である、という読み方もできなくはないですし、そうした書き方は全然問題ないのですが)。作中において、「男」は実際に風を感じ、どこかの高台から町並みを眺めているわけです。

もちろん「一人称」なら主観的な記述がやりやすく、「三人称」だと客観的な描写に適している……と言いたいわけではありません。「一人称」の小説であっても客観的な構成は大切ですし、「三人称」の小説であっても登場人物たちの主観(にもとづく言動など)は重要です。

大事なことは「一人称」や「三人称」をどのように小説中で使うか、ということなのですが……情けないことに私では秀逸な作例が用意できないので、ここはひとつ、いつものように大文豪のお力に縋ることとしましょう。

どうです、なかなか不思議でしょう? 訳文の美麗さも手伝って、客観と主観とが巧緻に混ざり合い、独特の読み応えが香り立ちます。引用箇所は『老人と海』の終盤であり、まだ主人公の「老人」は海の上。つまりひとりぼっちなのですが、この「老人」、実によくしゃべるんです。そして思考は地の文で、すなわち「三人称」で書かれているのですが、ひとりごとは「 」内で、要するに「一人称」的に描出されています。おもしろいのは、そうやって「三人称」の記述と「一人称」的なものを織り交ぜることで、あたかも対話が生まれているように読めるところなのです。だからか、「老人」からちっとも孤独の色が見えない。葛藤や煩悶、自己肯定と自己否定、教え教わり……「老人」には静かに寂しさを味わうヒマなんてなく、大自然と闘争しているわけです。

ここで乱暴に文学観を語るのは自重したいところですが(紙面が少ないですし……本格的に学びたい方は、文芸コースが開講している講義にご参加ください!)、あえて言うならば、ヘミングウェイの文学は、闘争の文学だと私は思います。『日はまた昇る』は、『老人と海』とは異なり、一人称で書かれた小説ですが、やっぱり闘っています。相手は時代か、社会か、身体性か、若者の特権である閉塞感か……『老人と海』と対照的なのは、主人公の「ぼく」(ジェイク)の視点ですべてが語られるがゆえの、(たくさんの魅力的な脇役たちの存在がかえって拍車をかける)孤独感のソリッド具合でしょうか。まあ、紙面が尽きそうなので、ヘミングウェイ論は脇に置くとして……皆さんは、ぜひともいろいろな小説を読んで、いろいろな「一人称」や「三人称」に触れてみてください。きっとそれぞれの持つ魅力や特徴を発見できると思います。

最後に、クイズを。(アーサー・C・クラークによれば)ヘミングウェイが作者であるという「世界で最も短い小説」があります。下記がそれですが(訳は私です、すみません)……この小説は、「一人称」で書かれているものでしょうか、それとも「三人称」で書かれているものでしょうか? 正解者の中から抽選で1名様に……特に何もありませんので、皆さん、時間があるときに、ちょっと考えてみてください。

文芸コース主任 川﨑昌平

文芸コース| 学科・コース紹介

さて、文芸コースに在籍する方、あるいは文芸コースに興味があってこのブログを呼んでくださっている方……どうです? そろそろ小説を書いてみたくなりましたか? 第1回で「タイトル」の話をして、第2回で「キャラクターの名前」について語りました。となれば、いよいよ文章を書いていくためのお話をしたいと思うわけですが……ここでは、しばしば私が質問を受ける「人称」をテーマにしてみましょう。

文芸コース| 学科・コース紹介

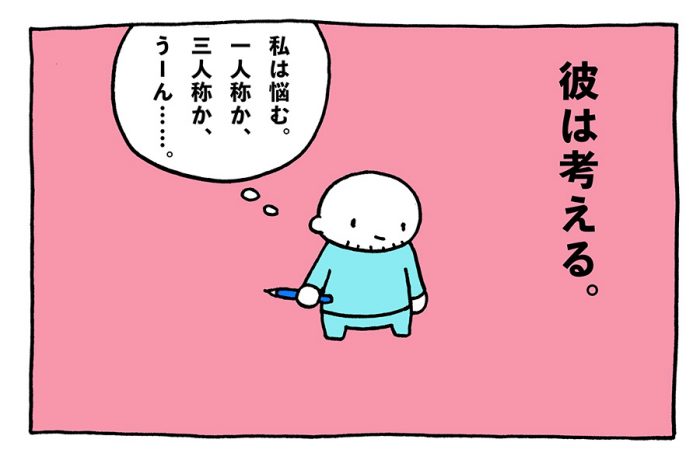

「一人称」か「三人称」か。それが問題だ。

小説を書く上で、どこかの段階でどうしても「人称」を決定する必要があります。例えば次のような一文があったとしましょう。

風が吹いた。

この文章だけでは、「一人称」なのか「三人称」なのか、ちょっとわかりません。

甲:風が吹いた。

私は眼下に広がる町並みを眺め、期待に胸を膨らませた。

乙:風が吹いた。

男は眼下に広がる町並みを眺め、期待に胸を膨らませた。

上記の場合、甲は「一人称」の文章であり、乙は「三人称」の文章となります。文章自体を比べると、「私」が「男」になっただけ、1文字分しか違わないように読めますが……注目してもらいたいのは、1行目の意味性の差異にあります。

甲の場合、1行目の「風が吹いた。」という事象を観測しているのは、「私」です。したがって、これは主観的な判断であると言えます。本当はちっとも風なんか吹いていないのかもしれません。あるいは2行目の「期待に胸を膨らませた。」という表現から、1行目の「風が吹いた。」は自然現象としての風のことではなく、運が向いてきた、といったニュアンスを示す比喩的な表現なのかもしれません。

一方、乙の場合、1行目の「風が吹いた。」は純然たる客観的事実です(まあ、「男」の心理描写であって「男」の独白である、という読み方もできなくはないですし、そうした書き方は全然問題ないのですが)。作中において、「男」は実際に風を感じ、どこかの高台から町並みを眺めているわけです。

もちろん「一人称」なら主観的な記述がやりやすく、「三人称」だと客観的な描写に適している……と言いたいわけではありません。「一人称」の小説であっても客観的な構成は大切ですし、「三人称」の小説であっても登場人物たちの主観(にもとづく言動など)は重要です。

大事なことは「一人称」や「三人称」をどのように小説中で使うか、ということなのですが……情けないことに私では秀逸な作例が用意できないので、ここはひとつ、いつものように大文豪のお力に縋ることとしましょう。

彼は船尾に寝そべり、舵をとりながら、陸の上空に街の灯が映えて見えないかと思っていた。まだ魚は半分ある。頭からの半分は持って帰れる。それくらいの運はあるだろう。いや、と彼は言った。あんまり沖へ出すぎて運をぶち壊したんじゃないのか。

「ばか言え」と口に出た。「いいから眠らずに舵をとってろ。まだまだ捨てたもんじゃねえ」

「どっかで売ってるもんなら、いくらか運を買いたいね」

どういう勘定で買えるのか、と彼は一人で考えた。銛をなくして、ナイフを折られて、両手とも痛くなった。それだけの代価なら買えたりしないだろうか。

(ヘミングウェイ『老人と海』、小川高義訳、光文社、2014年、117〜118頁より引用)

どうです、なかなか不思議でしょう? 訳文の美麗さも手伝って、客観と主観とが巧緻に混ざり合い、独特の読み応えが香り立ちます。引用箇所は『老人と海』の終盤であり、まだ主人公の「老人」は海の上。つまりひとりぼっちなのですが、この「老人」、実によくしゃべるんです。そして思考は地の文で、すなわち「三人称」で書かれているのですが、ひとりごとは「 」内で、要するに「一人称」的に描出されています。おもしろいのは、そうやって「三人称」の記述と「一人称」的なものを織り交ぜることで、あたかも対話が生まれているように読めるところなのです。だからか、「老人」からちっとも孤独の色が見えない。葛藤や煩悶、自己肯定と自己否定、教え教わり……「老人」には静かに寂しさを味わうヒマなんてなく、大自然と闘争しているわけです。

ここで乱暴に文学観を語るのは自重したいところですが(紙面が少ないですし……本格的に学びたい方は、文芸コースが開講している講義にご参加ください!)、あえて言うならば、ヘミングウェイの文学は、闘争の文学だと私は思います。『日はまた昇る』は、『老人と海』とは異なり、一人称で書かれた小説ですが、やっぱり闘っています。相手は時代か、社会か、身体性か、若者の特権である閉塞感か……『老人と海』と対照的なのは、主人公の「ぼく」(ジェイク)の視点ですべてが語られるがゆえの、(たくさんの魅力的な脇役たちの存在がかえって拍車をかける)孤独感のソリッド具合でしょうか。まあ、紙面が尽きそうなので、ヘミングウェイ論は脇に置くとして……皆さんは、ぜひともいろいろな小説を読んで、いろいろな「一人称」や「三人称」に触れてみてください。きっとそれぞれの持つ魅力や特徴を発見できると思います。

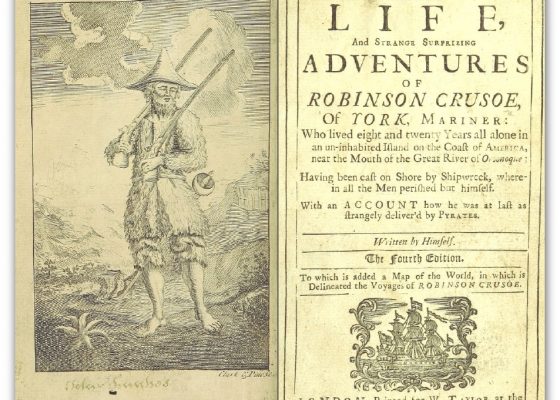

最後に、クイズを。(アーサー・C・クラークによれば)ヘミングウェイが作者であるという「世界で最も短い小説」があります。下記がそれですが(訳は私です、すみません)……この小説は、「一人称」で書かれているものでしょうか、それとも「三人称」で書かれているものでしょうか? 正解者の中から抽選で1名様に……特に何もありませんので、皆さん、時間があるときに、ちょっと考えてみてください。

For sale: baby shoes, never worn

(赤ちゃんの靴、売ります、新品未使用)

文芸コース主任 川﨑昌平

文芸コース| 学科・コース紹介

おすすめ記事

-

文芸コース

2022年04月30日

【文芸コース】「タイトル」は作品を説明する存在である⁉

皆さん、こんにちは。文芸コースの川﨑昌平です。 さて、いきなりですが、今回は作品においてなくてはならない存在である「タイトル」について、ちょっと書いてみます。 …

-

文芸コース

2019年01月25日

【文芸コース】卒業生紹介 文芸が開いた新しい扉

通信教育部のパンフレットでは毎年卒業生の方に直接お会いして在学時のお話をお伺いしていますが、その内容をこちらのブログでも紹介いたします。 本日は文芸コース。文芸…

-

通信教育課程 入学課

2022年12月15日

コースの垣根を越えて広く芸術全般を学べる!共通科目のご紹介

本学に興味をもっている方のなかで、「大学で学ぶ」こと自体や「通信教育で学ぶ」こと、どちらもはじめて。という方はとても多いと思いますので、まずは本学のカリキュラム…