染織コース

- 染織コース 記事一覧

- 【染織コース】花織ともじり織 -帯の試織として-

2022年08月18日

【染織コース】花織ともじり織 -帯の試織として-

皆さんこんにちは。染織コースの久田多恵です。暦の上では秋ですがまだまだ暑い日々です。

7月には大学院のスーリングが2回ありました。技法研究としてこの2回を使い、染め技法は「素描(すがき)」、織り技法は帯の試織として「花織(はなおり)ともじり織」を行いました。今回は織の技法研究を紹介します。

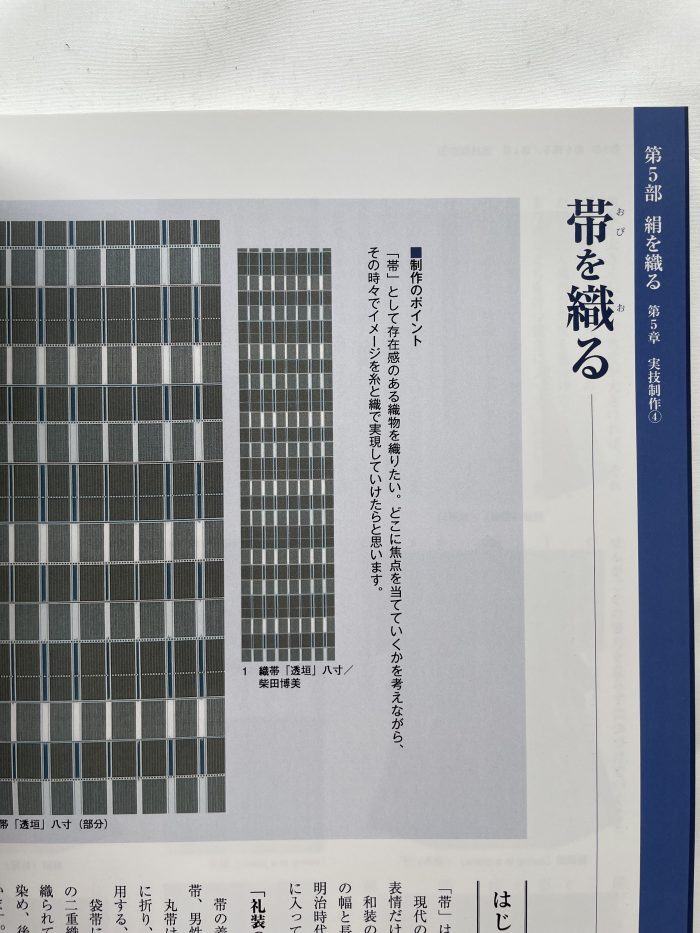

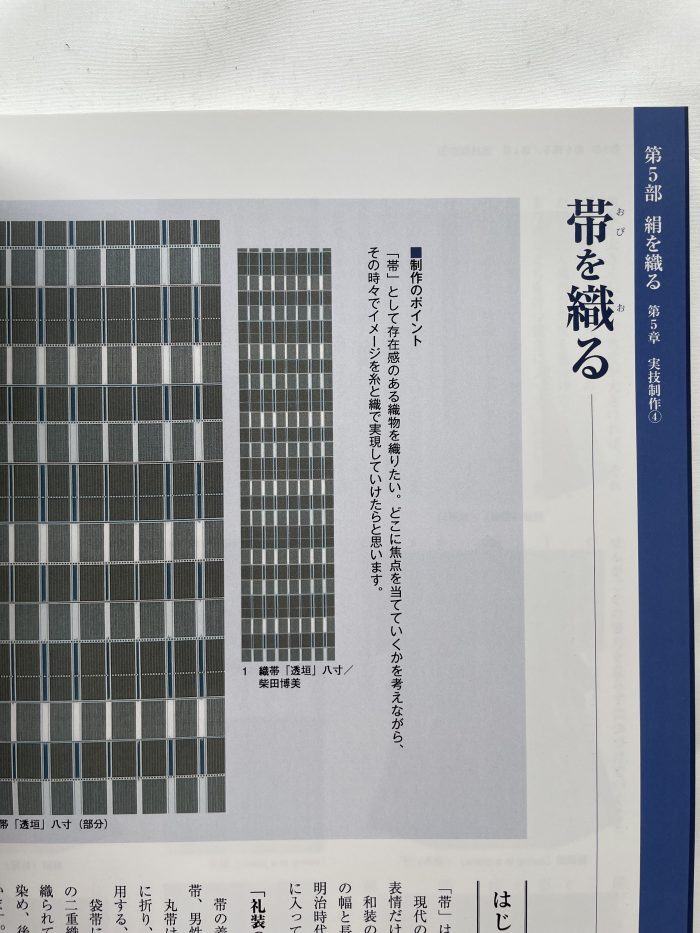

まずは布を観察します。ルーペで見ると織物の構造が手に取るようにわかります。布は今回の講師、柴田博美先生が織られたものです。柴田先生はこの春から通信教育部染織コースの教科書になった『初めて学ぶ芸術の教科書 染織 織を学ぶ』に「帯を織る」を新規に書いてくださいました。

帯は織物としては着物よりも短いので簡単かというと、決してそんなことはありません。着物を着る方はご存じと思いますが、帯は力を入れてぎゅっと締めます。しっかり締めても大丈夫な強度であること、九寸や八寸といった幅、長さをどうするか、柄が入る位置をどうするかなどを検討して帯制作の計画を立てます。

授業ではふのりを溶かして糸の糊付けも行いました。基本的なことでありながら知識と経験が必要となる大切な工程です。

今回の授業は学生から「花倉織(はなくらおり)」を織りたいとリクエストがありました。柴田先生からはまず「花倉織」と呼べるのは、産地で織られるものに限定されるというお話がありました。そこで今回の授業では「花織ともじり織を組み合わせた帯の試織を行う」をテーマとしました。

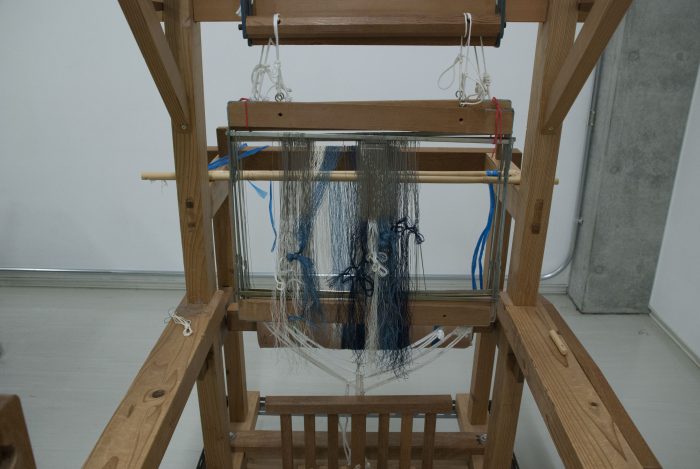

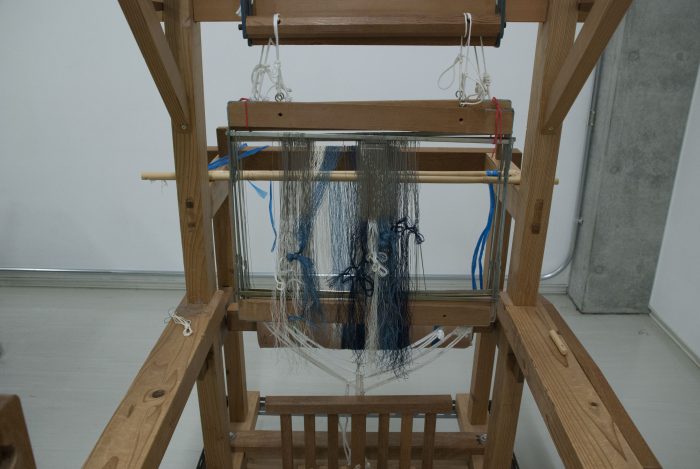

たて糸は藍色の濃淡と白の縞にして、織機にかけて綜絖(そうこう)通しをします。

織物のベースとなる地組織の綜絖を通し終わってから、もじり織と花織用の綜絖を通します。ナイロン糸で綜絖を作り、地組織の綜絖枠の前にバネで吊り下げます。もじり織は経糸がもじれる(交差する)ように、花織はたて糸の一部だけを踏み下げられるようにします。

たて糸をもじれさせてよこ糸を入れると織物にはごく小さな隙間ができて透けるような布になります。絽(ろ)、紗(しゃ)、羅(ら)などがあります。今回は平織と組み合わせて織る「絽」です。花織は織物の表面によこ糸が浮いたようになっています。絽と花織を組み合わせた織物は沖縄の首里で織られていて「花倉織」と呼ばれます。

仕掛けができたら筬(おさ)に通して織り付け布に結びつけたら準備完了です。

さてさて、織りだしてみましょう。

花織で浮かす糸の色や太さを変えてみたり、もじり織を何越入れるか変えてみたりします。帯地としてはしっかりとした厚みになりました。帯にするならどこにもじり織と花織を入れましょうか。平織の部分をバランスよく入れて緩急のあるデザインにしたいですね。

花織については以前のブログで与那国の花織を少しご紹介しました。花織というより織機を紹介する内容でした。この画像の織機、よく見てみると大学にある織機と細部まで同じです。同じ機大工さんが作ったのでしょう。(綜絖枠は付属していなかったので、大学のものと与那国のものは少しタイプが異なります)

【染織コース】いろいろな織機 学外編

染織の技法は幅広く、奥深く、気が遠くなるほどです。でもシンプルな平織の魅力も捨て難いですね。皆さんもいろいろな織物や織機に興味を持っていただけると嬉しいです。

参考図書『初めて学ぶ芸術の教科書 染織 織を学ぶ』

京都芸術大学 東北芸術工科大学 出版局 藝術学舎 2020年

▼染織コース紹介動画(教員インタビュー)

染織コース | 学科・コース紹介

京都芸術大学 通信教育部 染織研究室ブログ

研究室が在学生・卒業生向けに情報発信しているブログです。こちらでも授業の様子や展覧会の情報などが豊富です。

入道雲

7月には大学院のスーリングが2回ありました。技法研究としてこの2回を使い、染め技法は「素描(すがき)」、織り技法は帯の試織として「花織(はなおり)ともじり織」を行いました。今回は織の技法研究を紹介します。

ルーペで観察

まずは布を観察します。ルーペで見ると織物の構造が手に取るようにわかります。布は今回の講師、柴田博美先生が織られたものです。柴田先生はこの春から通信教育部染織コースの教科書になった『初めて学ぶ芸術の教科書 染織 織を学ぶ』に「帯を織る」を新規に書いてくださいました。

『織を学ぶ』

帯は織物としては着物よりも短いので簡単かというと、決してそんなことはありません。着物を着る方はご存じと思いますが、帯は力を入れてぎゅっと締めます。しっかり締めても大丈夫な強度であること、九寸や八寸といった幅、長さをどうするか、柄が入る位置をどうするかなどを検討して帯制作の計画を立てます。

帯を織る

授業ではふのりを溶かして糸の糊付けも行いました。基本的なことでありながら知識と経験が必要となる大切な工程です。

ふのりを細かくする

糊付け

今回の授業は学生から「花倉織(はなくらおり)」を織りたいとリクエストがありました。柴田先生からはまず「花倉織」と呼べるのは、産地で織られるものに限定されるというお話がありました。そこで今回の授業では「花織ともじり織を組み合わせた帯の試織を行う」をテーマとしました。

たて糸は藍色の濃淡と白の縞にして、織機にかけて綜絖(そうこう)通しをします。

綜絖通し

綜絖通し終わり

織物のベースとなる地組織の綜絖を通し終わってから、もじり織と花織用の綜絖を通します。ナイロン糸で綜絖を作り、地組織の綜絖枠の前にバネで吊り下げます。もじり織は経糸がもじれる(交差する)ように、花織はたて糸の一部だけを踏み下げられるようにします。

もじり織と花織の仕掛けを作る

たて糸をもじれさせてよこ糸を入れると織物にはごく小さな隙間ができて透けるような布になります。絽(ろ)、紗(しゃ)、羅(ら)などがあります。今回は平織と組み合わせて織る「絽」です。花織は織物の表面によこ糸が浮いたようになっています。絽と花織を組み合わせた織物は沖縄の首里で織られていて「花倉織」と呼ばれます。

仕掛けができたら筬(おさ)に通して織り付け布に結びつけたら準備完了です。

筬通し

前付け

さてさて、織りだしてみましょう。

試織

花織で浮かす糸の色や太さを変えてみたり、もじり織を何越入れるか変えてみたりします。帯地としてはしっかりとした厚みになりました。帯にするならどこにもじり織と花織を入れましょうか。平織の部分をバランスよく入れて緩急のあるデザインにしたいですね。

花織については以前のブログで与那国の花織を少しご紹介しました。花織というより織機を紹介する内容でした。この画像の織機、よく見てみると大学にある織機と細部まで同じです。同じ機大工さんが作ったのでしょう。(綜絖枠は付属していなかったので、大学のものと与那国のものは少しタイプが異なります)

【染織コース】いろいろな織機 学外編

【染織コース】いろいろな織機 学外編

与那国の花織

染織の技法は幅広く、奥深く、気が遠くなるほどです。でもシンプルな平織の魅力も捨て難いですね。皆さんもいろいろな織物や織機に興味を持っていただけると嬉しいです。

参考図書『初めて学ぶ芸術の教科書 染織 織を学ぶ』

京都芸術大学 東北芸術工科大学 出版局 藝術学舎 2020年

▼染織コース紹介動画(教員インタビュー)

染織コース | 学科・コース紹介

京都芸術大学 通信教育部 染織研究室ブログ

研究室が在学生・卒業生向けに情報発信しているブログです。こちらでも授業の様子や展覧会の情報などが豊富です。

おすすめ記事

-

染織コース

2022年06月22日

【染織コース】「自由に描く・蠟染の世界」

皆様こんにちは。通信染織研究室の梅崎由起子です。 関西は梅雨に入り、乾きにくく染物がちょっとしにくい季節となりました。 しかし、季節の移ろいにも負けず、カラフル…

-

染織コース

2018年10月12日

【染織コース】いろいろな織機

みなさんこんにちは。染織コースの久田多恵です。学部の織に関する授業や大学院ではさまざまな織機を使って基本的な織り方から高度な技法まで、多種多様な織物に取り組んで…

-

通信教育課程 入学課

2022年01月19日

はじめての通信教育を支える、サポート紹介

入学を検討中の皆さんから「入学したらまず何から始めるの?」「どのように学習を進めるの?」というご質問をよくいただきます。 今回のブログでは、通信教育部での学習の…