アートライティングコース

- アートライティングコース 記事一覧

- 【アートライティングコース】「号泣する準備はできていた」 ──江國香織/新潮社/2003

2022年11月21日

【アートライティングコース】「号泣する準備はできていた」 ──江國香織/新潮社/2003

ここしばらく何度も様子を見に行っていた遊行寺の銀杏が、ようやく色づきました。美しい彩りが冷たい空気もここちよく感じさせてくれるようです。みなさん、いかがお過ごしですか。アートライティングコース非常勤教員の青木由美子です。12月は映画もお芝居もハイシーズンで魅力的な演目が発表されていますね。今回は映画館や劇場で気になったことから書き始めたいと思います。

周囲の客席からすすり泣きが聞こえてきて、えっと驚くことが稀にあります。映画館で、劇場で、アリーナで。よりによって「展開が強引!」「この場面要らない」「セリフで説明し過ぎ」などと私が心の中で毒づいている時、あるいは呆れてクスクス笑っている時に、それは起こるようです。慌てて気配を探ると、鼻をすする音や嗚咽も混じっています。多くの人が目の前の映像やパフォーマンスに、間違いなく心揺さぶられているようです。うーん、この内容で?と戸惑いつつ、自分が鑑賞者として圧倒的少数派であると認めないわけにはいきません。私は共感性の乏しい、泣けない人、なのでしょうか。

テキストの冒頭に掲げたのは、江國香織さんの小説の題名です。『号泣する準備はできていた』──書店で初めて目にした時から頭のなかに居続けている印象的なフレーズで、この原稿を書こうとしたら、ふっと出てきました。2000年代に始まって広がった「泣きたい」「感動したい」という世の中の空気を、見事に言語化して気づかせてくれたのがこの題名でした。感動はしたいと思えばできるものなのか?そういう問いが浮かんできます。ところで江國さんにはたいへん申し訳ないのですが、作品は読んでいません。鮮やかなタイトルの一行が私のもとへ飛び込んできたのです。

「泣ける作品」で検索すれば、映画、小説、音楽、マンガなどジャンル別のランキングが様々なサイトから出てきます。映画だけでも総合サイト、出版社系、カルチャー雑誌のWEB版、映画メジャー系、配給系、配信系など多彩ですが、どれもセレクションの基準が曖昧でランキングに合理性があるとは思えません。例えば各ランキングで洋画No.1は『風とともに去りぬ』『ラ・ラ・ランド』『タイタニック』『ニューシネマ・パラダイス』『最強のふたり』という意味のよく分からない並びです。それにしても「思いっきり泣ける」「号泣必至」「本当に泣ける」「涙活に」など「泣く」という言葉がカルチャー&エンタメ界隈にあふれていることに改めて気づきました。表現作品の評価基準が「泣ける」ってどういうことでしょう。プロモーションワードとして使い勝手が良いのだろうと想像できますし、感動消費という言葉もチラつきます。ここでの「泣ける」は主に売り手側の思惑で作り出された価値のように見えます。情報にアクセスする側もそんなことは充分承知のうえで、作品を選ぶ時、便利に使っているのでしょう。ここまでは理解できます。でも、上に挙げたような映画を観て多くの人が実際に泣くというのは、なんというか腑に落ちません。『タイタニック』に私は泣きませんでした。

「泣ける作品」で検索すれば、映画、小説、音楽、マンガなどジャンル別のランキングが様々なサイトから出てきます。映画だけでも総合サイト、出版社系、カルチャー雑誌のWEB版、映画メジャー系、配給系、配信系など多彩ですが、どれもセレクションの基準が曖昧でランキングに合理性があるとは思えません。例えば各ランキングで洋画No.1は『風とともに去りぬ』『ラ・ラ・ランド』『タイタニック』『ニューシネマ・パラダイス』『最強のふたり』という意味のよく分からない並びです。それにしても「思いっきり泣ける」「号泣必至」「本当に泣ける」「涙活に」など「泣く」という言葉がカルチャー&エンタメ界隈にあふれていることに改めて気づきました。表現作品の評価基準が「泣ける」ってどういうことでしょう。プロモーションワードとして使い勝手が良いのだろうと想像できますし、感動消費という言葉もチラつきます。ここでの「泣ける」は主に売り手側の思惑で作り出された価値のように見えます。情報にアクセスする側もそんなことは充分承知のうえで、作品を選ぶ時、便利に使っているのでしょう。ここまでは理解できます。でも、上に挙げたような映画を観て多くの人が実際に泣くというのは、なんというか腑に落ちません。『タイタニック』に私は泣きませんでした。

そしてもうひとつ、同じように涙の洪水状態のフィールドがあります。人気タレント、アーティスト、俳優など、近頃の言い方によると「推し」のライブや舞台の感想が集まるSNSです。舞台の評判を知りたくてツイッターを覗くと「泣きました」「涙が止まりません」「号泣です」「涙で見えなくなりそう」とタイムラインがびしょびしょです。前後の文言から推察するに、パフォーマンスに心打たれたこと、感動と賞賛と応援の気持ちを全部込めて「泣いた」と表現しているようです。少ない文字数で端的に伝えるためのツイッター文体にフィットするのでしょうか。発信者の熱量・満足感の高さは確かに伝わってきます。何というか、みんなとても幸せそう。泣く気まんまんでステージを見つめる姿が目に浮かびます。実を言うと以前は、SNS上に飛び交う「泣く」という言葉は称賛を表すレトリックだと思っていました。ところが3年前、6.000人を集めたパフォーマンスイベントで観客の多くが涙を湛え目の縁を赤くしている光景を目撃して、心底驚きました。リアルに泣くのだと。

アートライティングのいちばんシンプルな形は、自分が体験した感動を言葉を用いて人に伝えることです。それは「泣ける」という扱いやすいカプセルに閉じ込めた何かを、ひとつひとつ取り出して名づけることから始まると思っています。そしてそれらを繫ぐ、編む、織るなどして目に見えない「感動」に色や温度や手触りをもたらし、他者と共有できるようにする過程で、さまざまな物語が立ち上がってくるのではないでしょうか。前のめりに泣きたかった人、感動したかった人はその時、自分が何を求めていたかを知ることができるように思います。

アートライティングのいちばんシンプルな形は、自分が体験した感動を言葉を用いて人に伝えることです。それは「泣ける」という扱いやすいカプセルに閉じ込めた何かを、ひとつひとつ取り出して名づけることから始まると思っています。そしてそれらを繫ぐ、編む、織るなどして目に見えない「感動」に色や温度や手触りをもたらし、他者と共有できるようにする過程で、さまざまな物語が立ち上がってくるのではないでしょうか。前のめりに泣きたかった人、感動したかった人はその時、自分が何を求めていたかを知ることができるように思います。

確かに私はほとんど泣きませんが、心が動いていないわけではありません。ただ表現を提供する側の演出に、仕掛けや誘導を感じるとすぐ距離を取ろうとする癖があるので感動しやすいタイプではありません。感性は人それぞれ。何が正しいということはないと思うのですが、いかがでしょう。

さて、ご紹介するのは絵本作家佐野洋子さんの「何も知らない」(カスチョール16号/2000)と題するエッセイの一節です。「泣く」を含む一節をピックアップしました。佐野さんのまっさらで気取りのない文章は、いつもよく響きます。

「私は何も知らない。何も知らないままで死んでいくと思う」で始まり、ロシアの作家や演劇について、リルケとルー・アンドレア・サロメについて触れながら、「私は知らない」とたたみかけた後に続きます。

──それから私は熱心なミハルコフの映画のファンになった、チェーホフの原作をいくつか集めて作られた映画を見終わった後、私は泣いていた。貴族であろうと、農民であろうと、人は懸命にこっけいに生きていた。──

こちらは同じエッセイでロシアの絵本作家マーヴリナ(文/コヴァーリ)の作品『ゆき』について語っているくだりです。

──真白な光の発光体のような森。そしてやがて春が来て、白い世界は去っていった。しかし私の中の大きくて深い喜びは去って行かなかった。うすらうすらと泪がにじんだ。─

(青木由美子)

アートライティングコース|学科・コース紹介

周囲の客席からすすり泣きが聞こえてきて、えっと驚くことが稀にあります。映画館で、劇場で、アリーナで。よりによって「展開が強引!」「この場面要らない」「セリフで説明し過ぎ」などと私が心の中で毒づいている時、あるいは呆れてクスクス笑っている時に、それは起こるようです。慌てて気配を探ると、鼻をすする音や嗚咽も混じっています。多くの人が目の前の映像やパフォーマンスに、間違いなく心揺さぶられているようです。うーん、この内容で?と戸惑いつつ、自分が鑑賞者として圧倒的少数派であると認めないわけにはいきません。私は共感性の乏しい、泣けない人、なのでしょうか。

テキストの冒頭に掲げたのは、江國香織さんの小説の題名です。『号泣する準備はできていた』──書店で初めて目にした時から頭のなかに居続けている印象的なフレーズで、この原稿を書こうとしたら、ふっと出てきました。2000年代に始まって広がった「泣きたい」「感動したい」という世の中の空気を、見事に言語化して気づかせてくれたのがこの題名でした。感動はしたいと思えばできるものなのか?そういう問いが浮かんできます。ところで江國さんにはたいへん申し訳ないのですが、作品は読んでいません。鮮やかなタイトルの一行が私のもとへ飛び込んできたのです。

「泣ける作品」で検索すれば、映画、小説、音楽、マンガなどジャンル別のランキングが様々なサイトから出てきます。映画だけでも総合サイト、出版社系、カルチャー雑誌のWEB版、映画メジャー系、配給系、配信系など多彩ですが、どれもセレクションの基準が曖昧でランキングに合理性があるとは思えません。例えば各ランキングで洋画No.1は『風とともに去りぬ』『ラ・ラ・ランド』『タイタニック』『ニューシネマ・パラダイス』『最強のふたり』という意味のよく分からない並びです。それにしても「思いっきり泣ける」「号泣必至」「本当に泣ける」「涙活に」など「泣く」という言葉がカルチャー&エンタメ界隈にあふれていることに改めて気づきました。表現作品の評価基準が「泣ける」ってどういうことでしょう。プロモーションワードとして使い勝手が良いのだろうと想像できますし、感動消費という言葉もチラつきます。ここでの「泣ける」は主に売り手側の思惑で作り出された価値のように見えます。情報にアクセスする側もそんなことは充分承知のうえで、作品を選ぶ時、便利に使っているのでしょう。ここまでは理解できます。でも、上に挙げたような映画を観て多くの人が実際に泣くというのは、なんというか腑に落ちません。『タイタニック』に私は泣きませんでした。

「泣ける作品」で検索すれば、映画、小説、音楽、マンガなどジャンル別のランキングが様々なサイトから出てきます。映画だけでも総合サイト、出版社系、カルチャー雑誌のWEB版、映画メジャー系、配給系、配信系など多彩ですが、どれもセレクションの基準が曖昧でランキングに合理性があるとは思えません。例えば各ランキングで洋画No.1は『風とともに去りぬ』『ラ・ラ・ランド』『タイタニック』『ニューシネマ・パラダイス』『最強のふたり』という意味のよく分からない並びです。それにしても「思いっきり泣ける」「号泣必至」「本当に泣ける」「涙活に」など「泣く」という言葉がカルチャー&エンタメ界隈にあふれていることに改めて気づきました。表現作品の評価基準が「泣ける」ってどういうことでしょう。プロモーションワードとして使い勝手が良いのだろうと想像できますし、感動消費という言葉もチラつきます。ここでの「泣ける」は主に売り手側の思惑で作り出された価値のように見えます。情報にアクセスする側もそんなことは充分承知のうえで、作品を選ぶ時、便利に使っているのでしょう。ここまでは理解できます。でも、上に挙げたような映画を観て多くの人が実際に泣くというのは、なんというか腑に落ちません。『タイタニック』に私は泣きませんでした。そしてもうひとつ、同じように涙の洪水状態のフィールドがあります。人気タレント、アーティスト、俳優など、近頃の言い方によると「推し」のライブや舞台の感想が集まるSNSです。舞台の評判を知りたくてツイッターを覗くと「泣きました」「涙が止まりません」「号泣です」「涙で見えなくなりそう」とタイムラインがびしょびしょです。前後の文言から推察するに、パフォーマンスに心打たれたこと、感動と賞賛と応援の気持ちを全部込めて「泣いた」と表現しているようです。少ない文字数で端的に伝えるためのツイッター文体にフィットするのでしょうか。発信者の熱量・満足感の高さは確かに伝わってきます。何というか、みんなとても幸せそう。泣く気まんまんでステージを見つめる姿が目に浮かびます。実を言うと以前は、SNS上に飛び交う「泣く」という言葉は称賛を表すレトリックだと思っていました。ところが3年前、6.000人を集めたパフォーマンスイベントで観客の多くが涙を湛え目の縁を赤くしている光景を目撃して、心底驚きました。リアルに泣くのだと。

アートライティングのいちばんシンプルな形は、自分が体験した感動を言葉を用いて人に伝えることです。それは「泣ける」という扱いやすいカプセルに閉じ込めた何かを、ひとつひとつ取り出して名づけることから始まると思っています。そしてそれらを繫ぐ、編む、織るなどして目に見えない「感動」に色や温度や手触りをもたらし、他者と共有できるようにする過程で、さまざまな物語が立ち上がってくるのではないでしょうか。前のめりに泣きたかった人、感動したかった人はその時、自分が何を求めていたかを知ることができるように思います。

アートライティングのいちばんシンプルな形は、自分が体験した感動を言葉を用いて人に伝えることです。それは「泣ける」という扱いやすいカプセルに閉じ込めた何かを、ひとつひとつ取り出して名づけることから始まると思っています。そしてそれらを繫ぐ、編む、織るなどして目に見えない「感動」に色や温度や手触りをもたらし、他者と共有できるようにする過程で、さまざまな物語が立ち上がってくるのではないでしょうか。前のめりに泣きたかった人、感動したかった人はその時、自分が何を求めていたかを知ることができるように思います。確かに私はほとんど泣きませんが、心が動いていないわけではありません。ただ表現を提供する側の演出に、仕掛けや誘導を感じるとすぐ距離を取ろうとする癖があるので感動しやすいタイプではありません。感性は人それぞれ。何が正しいということはないと思うのですが、いかがでしょう。

さて、ご紹介するのは絵本作家佐野洋子さんの「何も知らない」(カスチョール16号/2000)と題するエッセイの一節です。「泣く」を含む一節をピックアップしました。佐野さんのまっさらで気取りのない文章は、いつもよく響きます。

「私は何も知らない。何も知らないままで死んでいくと思う」で始まり、ロシアの作家や演劇について、リルケとルー・アンドレア・サロメについて触れながら、「私は知らない」とたたみかけた後に続きます。

──それから私は熱心なミハルコフの映画のファンになった、チェーホフの原作をいくつか集めて作られた映画を見終わった後、私は泣いていた。貴族であろうと、農民であろうと、人は懸命にこっけいに生きていた。──

こちらは同じエッセイでロシアの絵本作家マーヴリナ(文/コヴァーリ)の作品『ゆき』について語っているくだりです。

──真白な光の発光体のような森。そしてやがて春が来て、白い世界は去っていった。しかし私の中の大きくて深い喜びは去って行かなかった。うすらうすらと泪がにじんだ。─

(青木由美子)

アートライティングコース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

アートライティングコース

2024年08月27日

【アートライティングコース】座学から野外へ アートライティングの身体性

こんにちは。アートライティングコース教員の大辻です。 毎年、8月16日の五山の送り火が済むと、少しは秋めいてくるものですが、今年の残暑は過酷という他ありません。…

-

アートライティングコース

2024年12月24日

【アートライティングコース】アートライティングの文章心得、伝授します

こんにちは。 アートライティングコース教員の大辻都です。 夏の暑さで紅葉の時期がかつてないほど遅くなり、秋と冬とが同時に訪れたような、ちょっと不思議な12月を…

-

アートライティングコース

2026年02月03日

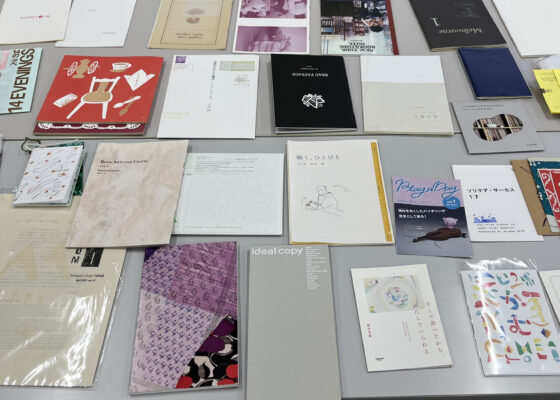

【アートライティングコース】ゲームをめぐるアートライティング

こんにちは。アートライティングコース教員の小柏裕俊です。 アートライティングとは、芸術や文化をめぐる文章を書くこと、そうしてできあがった文章作品のことです。ここ…