芸術学コース

- 芸術学コース 記事一覧

- 【芸術学コース】テーマに行き詰まった時は―机からの遠出のすすめ

2023年12月08日

【芸術学コース】テーマに行き詰まった時は―机からの遠出のすすめ

さて、芸術学コースでは現在「論文研究(論研)」の発表が大詰めを迎えています。論研とは、次年度の卒業論文提出をめざしている学生が、一年かけてテーマの絞り込み、先行研究史のまとめ、研究対象の調査・分析を進めていく授業です。発表をして担当教員から面談指導を受ける、レポートを書いて添削を受ける、という作業を繰り返しながら「卒業研究」へと進み、さらにテーマを深く掘り下げていきます。

(「論研」についてはぜひこちらの記事もご参照ください。「【芸術学コース】「ロンケンイチのテーマ、何にしよう?」)

多くの学生にとって「論研」の段階では、テーマはまだまだ大まかなものです。調査を進めることで新たな問題がみえてきたり、発表やレポートに対する教員からのコメントからヒントを得たりしながら、紆余曲折を経て最終的なテーマにたどり着く人がほとんどでしょう。むしろその道のりが研究の醍醐味だともいえます。

もちろん悩みどころはテーマだけではなく、研究対象の分析に行き詰まったり、資料の調査方法がわからなかったり、次の一歩を踏み出そうにも身動きがとれなくなることは様々あるかと思います。

そんなときは一度机を離れてみることもおすすめです。頭ではなく、手や脚を動かして作品を、あるいは作者を「感じて」みると、思わぬ視点が生まれることもあります。

例えば、私が『伊勢物語』九段目の「東下り」について調べていた時のお話をします。この段は、在原業平とおぼしき男が都にいられなくなり、追われるように東国へと下っていく道のりを描いたものです。男が率いる一行は、三河の国の八つ橋、駿河の国の宇津の山、富士山と旅を続け、武蔵の国の隅田川にたどり着きます。絵画や工芸の題材として扱われることの多い「東下り」ですが、この時は「宇津の山」を描いた絵本や屏風を調べていました。

この場面の原文には次のようにあります(『新編日本古典文学全集12伊勢物語』小学館、1994年)。

ゆきゆきて駿河の国にいたりぬ。宇津の山にいたりて、わが入らむとする道はいと暗う細きに、蔦かへでは茂り、もの心細く、すずろなるめを見ることと思ふに修行者(すぎょうざ)あひたり。「かかる道は、いかでかいまする」といふを見れば、見し人なりけり。京に、その人の御もとにとて、文かきてつく。

駿河なるうつの山辺のうつつにも

夢にもひとにあはぬなりけり

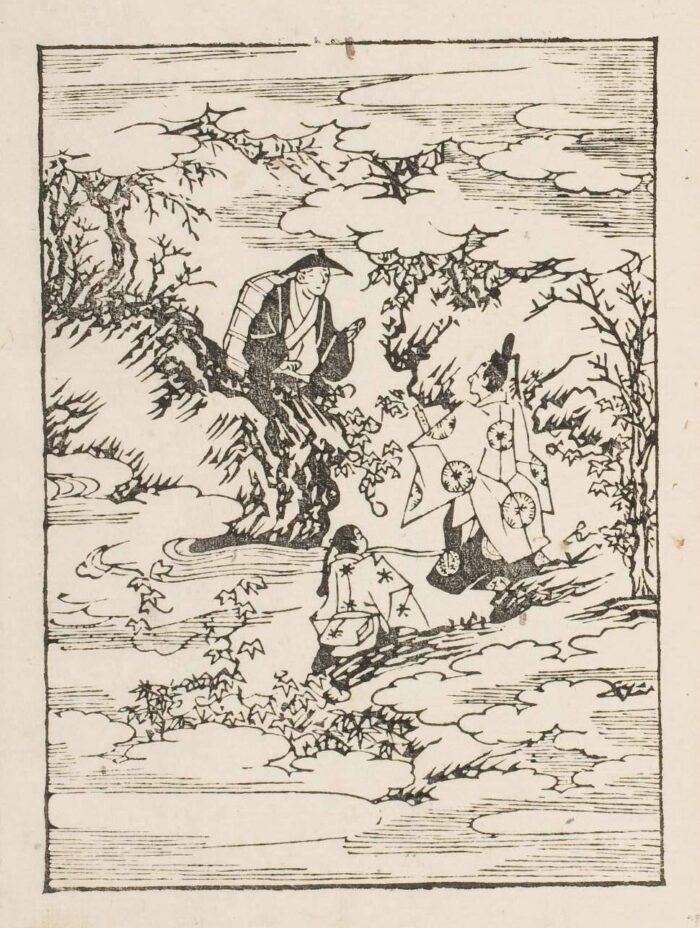

嵯峨本『伊勢物語』、慶長13(1608)年、国文研鉄心斎文庫

https://doi.org/10.20730/200024817

蔦楓が生い茂る曲がりくねった細い道(そのため、この場面は「蔦の細道」とも呼ばれます)。人物たちを覆うように描かれる雲が、この道の鬱蒼とした雰囲気を演出しているようです。

次に18世紀に描かれた《蔦の細道図屏風》をみてみましょう。作者の深江芦舟(ふかえろしゅう)は、尾形光琳に学んだとされる人物です。

《蔦の細道図屏風》江戸時代中期(18世紀)東京国立博物館 ColBase

https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-12097?locale=ja

馬を連れて山を登っていく一行。中央の男の視線の先には、笈を背負った僧の後ろ姿があります。山や蔦紅葉は赤く染まっていますが、実は原文では季節は夏です。芦舟はあえて秋の景にすることで、男が感じている寂しさを表現しようとしたのかもしれません。

蔦の細道を描いた絵はこれ以外にも数多くあります。それらを並べてその表現の違いを考えていました。一方、この調査の前からこの道がまだ残されていることを知っていた私は、これは一度行ってみようと思い立ち、機会をうかがって静岡まで足をのばしました。宇津の山付近には東海道が通っていますが、その経路は古代・中世・近世とで異なります。宇津の山を通る道は平安後期から中世にかけて使われたもので、ここを歩きました。残念ながら夏ではありませんでしたが、まだ葉は青い時期でした。

〈蔦の細道の入り口 よろよろと歩く一行〉著者撮影

〈蔦の細道 幅は狭い〉著者撮影

道は絵をみて想像していたよりも急勾配で、石清水でつるつると滑りそうになる危ない足場を腰を落としながらあるく箇所もありました。当日は天気も良かったのですが、葉が茂っている場所はやはり薄暗いものでした。細道という名の通り、人と人が行き交うことも難しそうな幅の狭いところもあります。現代人の私たち一行は、登山用の靴に通気性のよい衣服をまとい、水筒に入れた冷たいお茶を飲みながらそれでも息を切らして上りましたが、平安時代の彼ら―しかも都育ちの公家―には、なんとも辛く情けなく心細い道のりだっただろうなと、登り切った彼らの肩をポンとたたいて励ましたくなる気持ちになったものです。

現状が当時のままである保証はありませんが、ある程度の追体験ができたような気がします。少なくとも、芦舟の描く平坦な道とは重なりません。当然ながら、実際の道と絵画表現が異なることは何ら問題ではなく、むしろその違いはどこから生まれたのかという次の問いへとつながる大事なステップとなります。

宇津の山登りが、ものすごい発見をもたらした!というわけではありませんが、蔦の細道を考える道筋が少しだけくっきりとしたことは間違いありません。復路は近世の東海道を通り、江戸時代の宿場や峠の茶屋で売られていた十団子というお守りの変遷を知ることができたのも一粒で二度美味しい出来事でした。

もちろんやみくもに机を離れる必要はありません。ただ、もし自分のテーマに関連して行くことができる場所があれば、一度足を運んでみることをおすすめします。あるいは、絵画をテーマにしている人は、具材や道具などを売っているお店に行って手に取ってみることもよいと思います。展覧会で時々企画される職人さんや作家さんによる実演会もおすすめです。

行き詰まった時には、その場所を離れて別のアプローチから眺めてみることも研究にとっては大事な手順といえます。机に座りっぱなしで硬くなった筋肉と頭をほぐしながら、焦らず研究を深めていきましょう。

芸術学コース|学科・コース紹介

芸術学コース紹介動画(教員インタビュー)

芸術学コースコースサイト Lo Gai Saber|愉快な知識

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

芸術学コース

2023年08月02日

【芸術学コース】”芸術学的に” 美術鑑賞をしてみよう

みなさん、こんにちは。今年度より芸術学コースを担当することとなりました松田佳子です。よろしくお願いいたします。 さて今年は連日大変な暑さが続いていますが、涼…

-

芸術学コース

2021年06月08日

【芸術学コース】お釈迦さまの四大聖地①ルンビニー

みなさん、こんにちは。芸術学コース教員の金子典正です。今回は2020年2月にインドの仏跡を旅した時の様子を、前回に引き続き、ご紹介します。 ▼前回のコラムはこち…

-

芸術学コース

2023年11月06日

【芸術学コース】芸術学 vs コスパ/タイパ——芸術学は「役に立つ」?

こんにちは。芸術学コース教員の江本です。 突然ですが、みなさんは複数の選択肢の中から1つを選ぶ際、どのような基準で選択されますか?じっくり考えた上で決定…