文芸コース

- 文芸コース 記事一覧

- 【文芸コース】文章とデザイン/第2回 行間と可能性

2024年05月27日

【文芸コース】文章とデザイン/第2回 行間と可能性

皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。

さあ「文章を書く上で、より深く読者をイメージするためのヒントを、デザインから学ぼう」という趣旨のテキスト、第2回目に参りましょう。

□第1回 文章とフォントはこちら

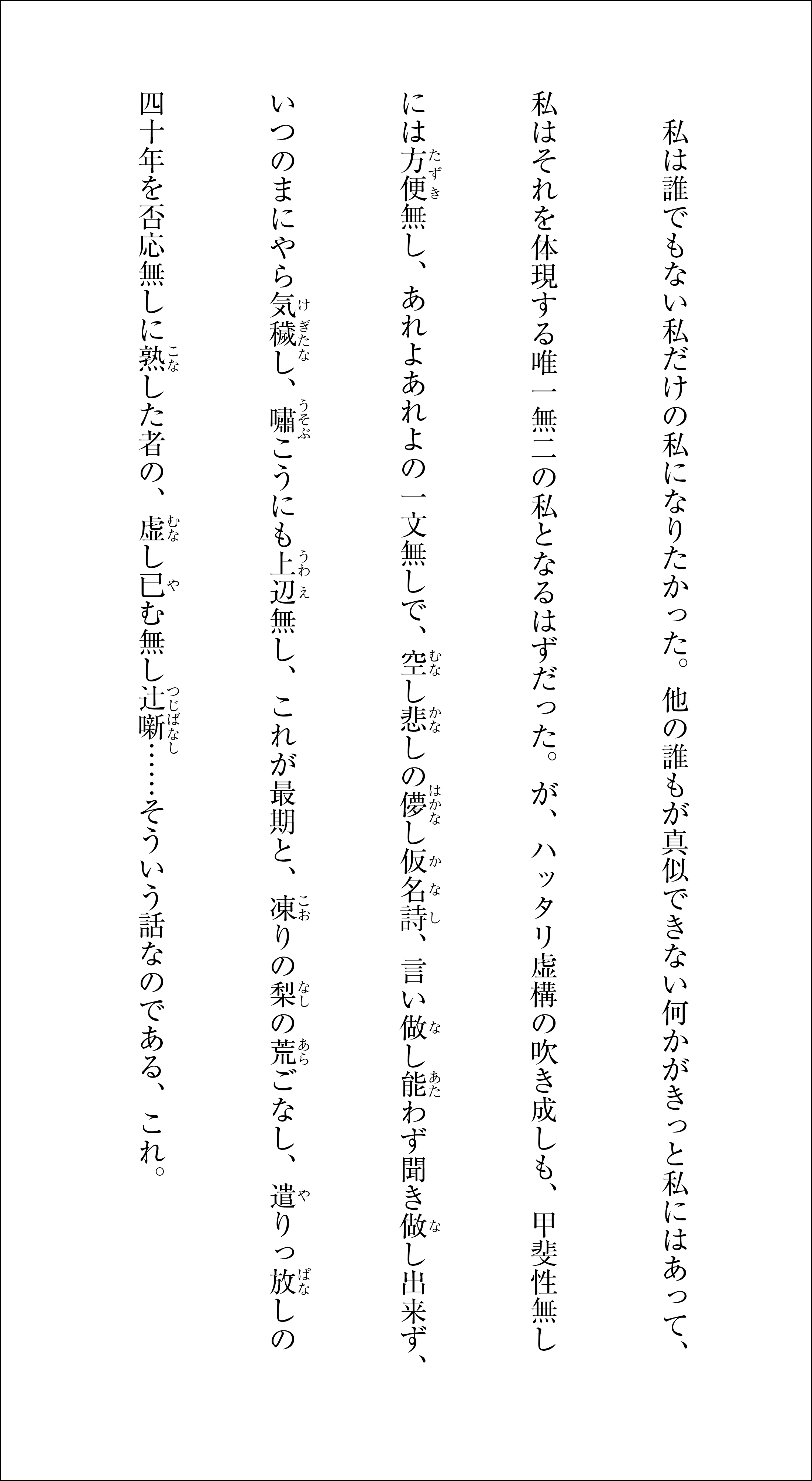

まずは図1を見てください。

フォントはリュウミン(R)、文字サイズは13Q、行送りは38H

私の書いた文章を、文字組みしてみたものになります。何やら面妖な内容が書かれていますが……それは放っておきましょう。注意して見て(読んで)ほしい部分は、行と行の間隔です。行間とも言いますが、エディトリアル・デザインの領域では「行送り」と呼ばれます。単位は「歯(は)」なのですが、普通はHと表記します。図1は38H。比較検討するために、図2を見てみましょう。

フォントはリュウミン(R)、文字サイズは13Q、行送りは25H

どうですか? 無論、図1と比べれば行と行の間がずいぶんと狭くなったように感じられるでしょう。一般的な書籍であれば、普通の行間として読めるかもしれません。ルビが多いため、行間の余白がだいぶ喰われているようにも見えるため、やや狭くも感じるかもしれません。もう少し見比べるために、図3も用意してみました。

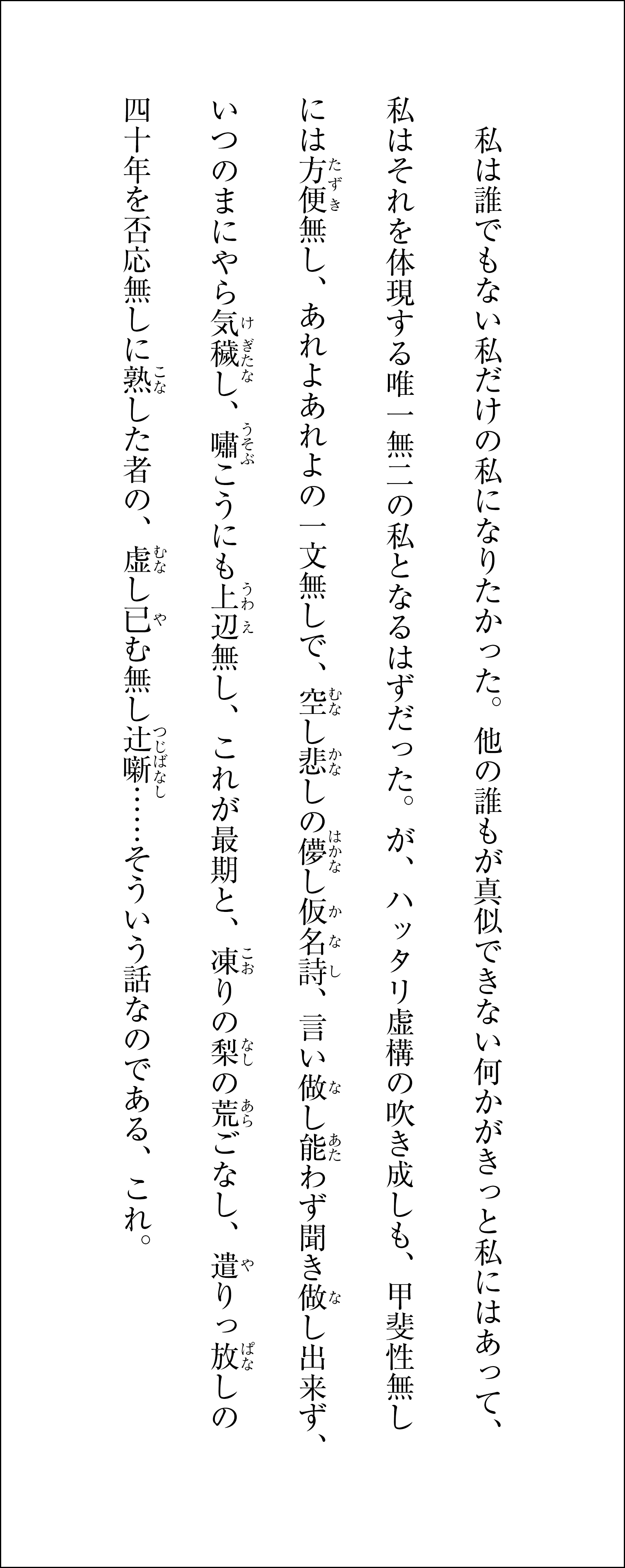

フォントはリュウミン(R)、文字サイズは13Q、行送りは60H

さすがにこれは行と行の間が空きすぎかもしれませんね。スカスカというか、可読性が向上しているようには到底思えません……と書きましたが、でも皆さん、よく考えてください。読みにくいと感じるデザイン上の原因は、どこにあるのでしょうか? 私たちはエディトリアル・デザインの結果として接する文章において、どこから読みやすさを、あるいは読みにくさを得ているのでしょうか?

児童書や絵本においてはその限りではありませんが、そうではない書籍の多くは、本文を版面に従う形で組んでいます。わかりやすく言えば、1行あたりの文字数が定められており、そこに流し込む形で、文字が組まれるわけです。

ですから、ある1行の末尾は、特に意味のある単語で結ばれることはありません。指定された文字数に到達したら、自動的に次の行に文字が移動します。

これを読者視点で考えてみましょう。行末から次の行頭へと目が動く際に何が起きているかと言えば、要するに読者はある文字に連なる文字を拾って、それらが意味を織りなすように読もうとしているわけです。ですから、多くの読者は3行目を読み終えたあと、うっかり5行目の行頭に目を移すことをしません。そんなことをしたら、文意が解釈できなくなってしまうからです。

その観点から考えれば、本文におけるエディトリアル・デザインの役目は「読者がスムーズに次の行に目を移すことができるようにすること」となります。つまり、正しくN行を読み終えた読者がN+1行目に進めるようなデザインが求められるのです。その前提で図1、図2、図3を見比べてみると……ということをするのはやめましょう。実は行間の最適解を探すのが、今回のテキストの目的ではありません。というか、編集者として私が診断するならば、図1も図2も図3も落第です。行長(1行の長さ)含めて、ダメなところが多すぎます。まあ、作例はすべて私がつくったんですけど。

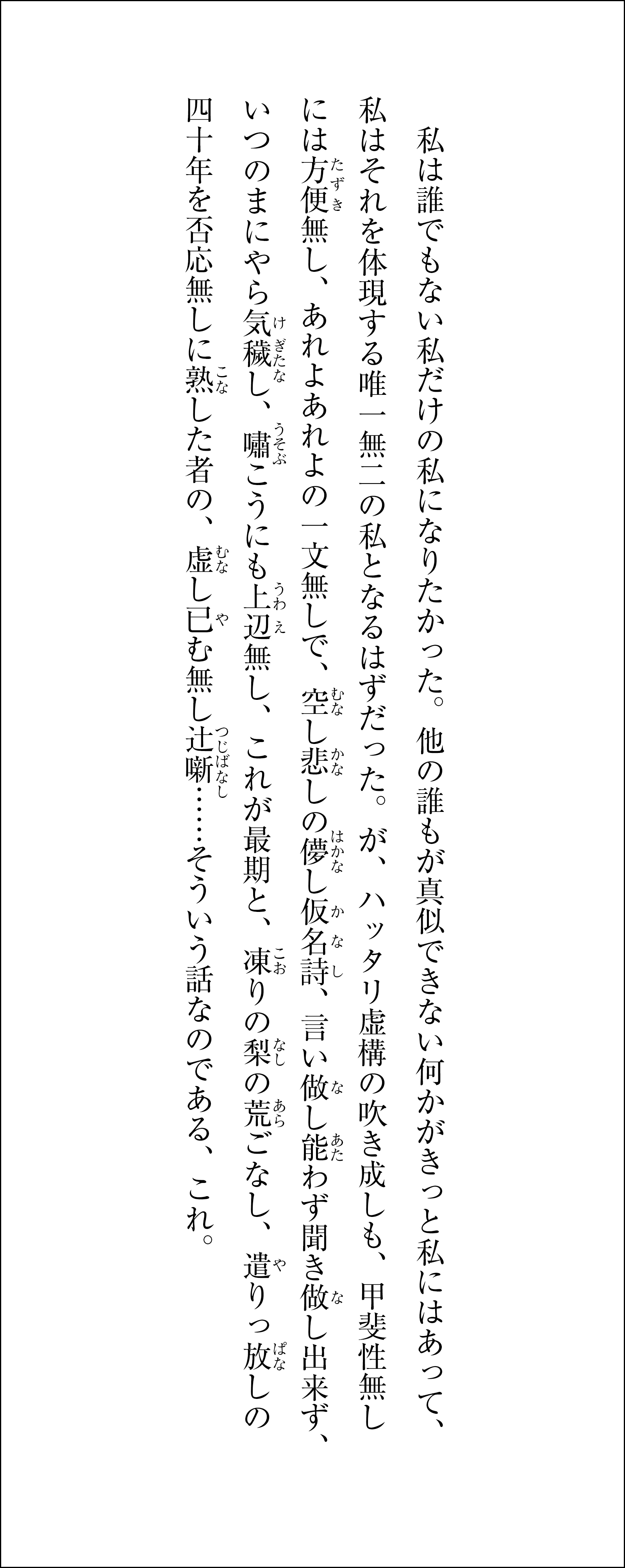

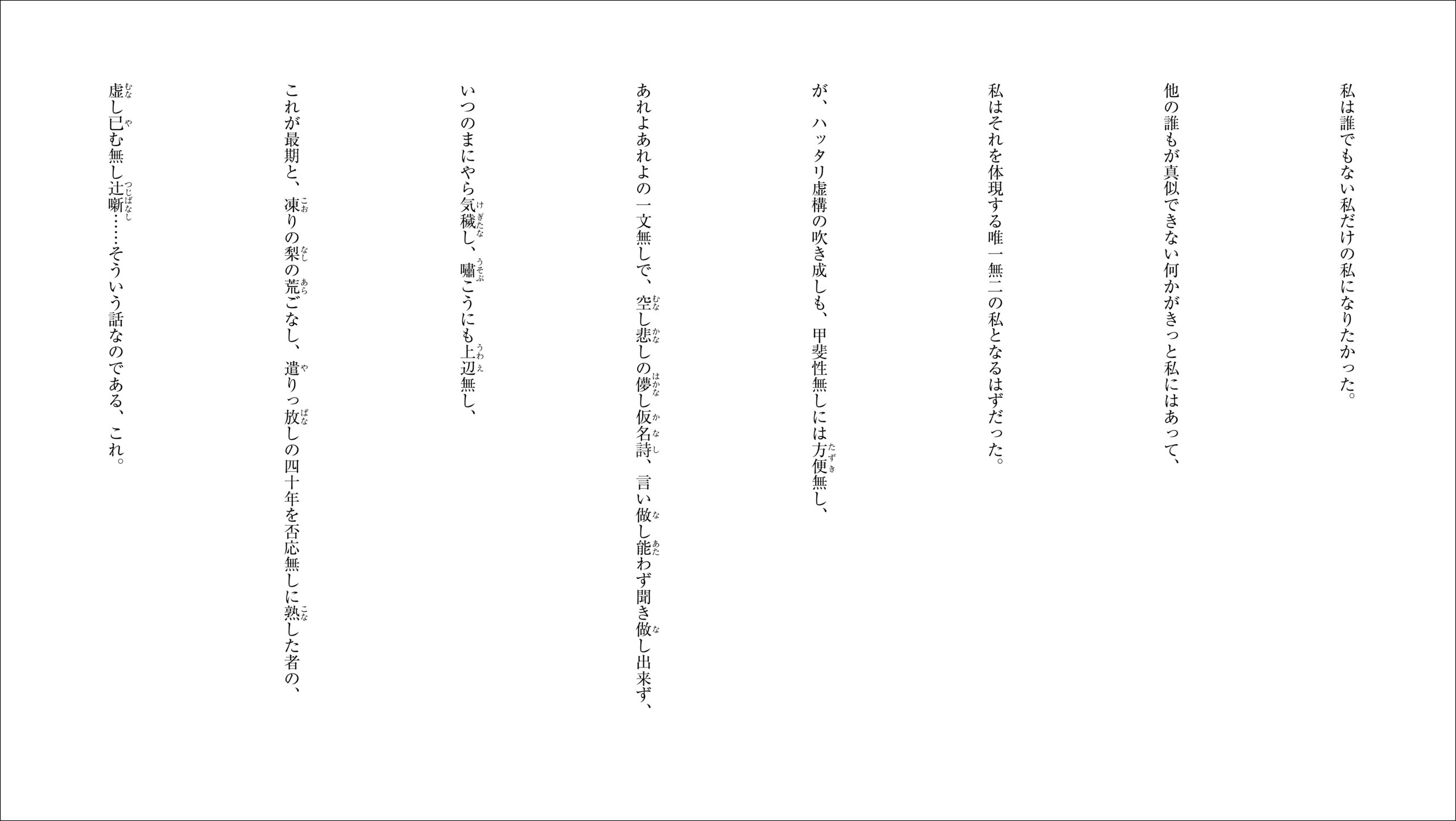

では、本題に入りましょう。ここまでの流れを踏まえて、図4を見てください。

フォントはリュウミン(R)、文字サイズは13Q、行送りは140H

どうです? あえてすさまじく行送りを増やしてみました。いや、もっとよく見てください。各行で行長が異なっています。読めばすぐにわかるように、意味上の区切りをもってして、行を変えていることがわかるはずです。

すると当然ですが……ある1行を読むとき、そこにある文章そのものと出会えることになります。意味を追い求めて次の行に進まずともよくなるからです。実際問題、私の悪筆が成した、「NASHI」の音韻を踏もうとするばかりに、意味が不明瞭になりすぎていた拙文が、多少なりとも咀嚼しやすくなっていると思いませんか? いや、もとより読みにくい文章であることは確かなのですが、少なくとも「あ、このイミフな文って、ここで区切ればいいのね」というヒントにはなり得ているはずです。

まあ、作例の中身の悪さはさておいて、今回のテキストを通じて、皆さんに考えて欲しいのは、行間の持つ可能性そのものです。書籍の一般的な体裁に従うために設定された行間なんて、おもしろくない……行間に表現のビジュアルが従うなんて、おかしい……そんなことを少しでもいいので考えてくれたら、こんなに嬉しいことはありません。

図4が示すように、行間について試行錯誤をすることで、文体そのものへの変化も検討することができます。図4は意味上の区切りを明瞭にしただけではありますが……仮にこの行間をさらに広げて、例えば贅沢にデザインされた句集みたいに、1ページ1行程度のフォーマットにしてみたらどうでしょう? 私はほぼ間違いなく、作例の文章を書き改めるでしょう。具体的には各ページが句点で終わるように、言葉選びをやり直すはずです。行そのものの組み方も変えるかもしれませんね。1行あたりの文字数を増やして行長を長くしたり、1ページあたりの行数が激減するならば、1文字のサイズを大きくしたり、あるいは逆に小さくして余白をすさまじくデカくしてみたり。いろいろと試行錯誤をする余地がありそうです。

とまあ、いろいろと述べてみましたが、皆さんにより強く意識してほしいのは、「与えられたフォーマットに、疑うことをせず従うのはダメ」という主題です。「四六判でしょ? 1行42字で17行ぐらいでいいんじゃない?」みたいに、フォーマットを前提として考えるだけの態度では、おもしろい表現は決してできないということなのです。1ページが10文字10行のフォーマットだったら、あなたは同じ物語を書きますか? そんなこと、できるわけがありませんね? その見え方に応じた物語を紡ぎ出そうとするはずです。そしてもう一歩踏み込めば……書きたい物語に応じた、言葉の見せ方があるということを、よく考え抜いてみてください。「はあ? 何を言ってるんだこいつは? 小説で大事なのは中身だろ? 物語を書くことにだけ注力してればいいんだよ」なんて思っちゃダメですよ? 大間違いです。読者は、まず文字という記号を「読む」前に、書籍という物質を「見る」のです。メディアとしての根本を思考しない限り、新しい表現は絶対に生まれません。デザインについて考えるという態度は、それぞれのメディアに改めて向かい合うための、基礎的な鍛錬となるのです。

川崎昌平

文芸コース| 学科・コース紹介

おすすめ記事

-

文芸コース

2024年06月26日

【文芸コース】文章とデザイン/第3回 行長と可能性

皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。 では「文章を書く上で、より深く読者をイメージするためのヒントを、デザインから学ぼう」という趣旨のテキスト、第…

-

文芸コース

2024年04月26日

【文芸コース】文章とデザイン/第1回 文章とフォント

皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。 早速ですが、まずは下の図1を見てください。 私の書いた2行の文章を、それぞれ4パターンの書体(フォント)によ…

-

文芸コース

2025年10月17日

【文芸コース】文芸表現における「ポートフォリオ」って、どうつくればいいんだろう?

皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。 芸大生の就職活動に切っても切り離せない存在である「ポートフォリオ」。デザインやファインアートを学んだ方のもの…