日本画コース

- 日本画コース 記事一覧

- 【日本画コース】6月のスクーリング報告 【I-3制作の基本】【V-5風景制作】

2024年07月05日

【日本画コース】6月のスクーリング報告 【I-3制作の基本】【V-5風景制作】

こんにちは。日本画コース業務担当の岸本です。

今月のブログでは、6月に実施されたスクーリングから、

【日本画I-3(制作の基本)E】と【日本画V-5(風景制作)K1】の授業の様子とレクチャーから、制作にお役立ちの情報をいくつかご紹介します。

日本画I-3の授業は1年次科目です。

この授業で初めて日本画の画材に触れられるという方も多くおられます。

授業の行程としては、紙をパネルに貼り込むところから開始します。

墨で輪郭線を描いていく「骨描き」、胡粉と膠を練り合わせるための「百叩き」など、日本画を描いていくための基本的な技法を一通り学ぶことができる内容となっております。

今回は胡粉のレクチャーをご紹介します。

胡粉の記事は以前、コースのブログでもご紹介をさせていただいたので、こちらも併せてご覧ください。

【日本画コース】素材編② ~イタボガキから生まれる白、胡粉と水干絵具~

胡粉は溶き方によってひび割れを起こしやすい顔料のため、とくに念入りに溶く必要があります。

購入した状態では、フレーク状態になっているので、まずは乳鉢を使って粉末状にします。

空擦りの目安は粒がなくなる程度ですが、より長い時間擦るほど微粒子になり良い発色が得られます。

空擦りした胡粉を絵皿に必要量とり、そこへ膠を1滴ずつ垂らしながら全体に膠が馴染むように練り込んでゆきます。

粉状の状態からある程度まとまり出したら皿から取って、団子状になるように手でまとめます。

次に団子状にまとまった胡粉を皿に叩きつけるようにして膠と胡粉を更に馴染ませていきます。この作業を百叩きと言います。

百叩きが済んだ五分は綺麗な絵皿に貼り付けるようにして押し当てて定着させ、その上から水を少しずつ入れて胡粉団子の山を指で丁寧に撫でながら溶きおろしていきます。

絵皿の胡粉が指で感じられなくなるまで溶きおろしたら完了です。

この写真の場合、2本伸びている蕾の左側の方は下に胡粉を施してから緑青をのせています。右の蕾は胡粉を施さずに描かれています。

胡粉の効果によって左の方は明るく発色しており、2本の蕾に前後感が感じられるようになりました。

風景制作の授業は3年次科目です。1〜2年次の基礎的な授業を一通り履修した人が受けることができる内容となっております。

作品のサイズも1〜2年時に比べると、かなり大きくなるので小さい作品とはまた異なる画面へのアプローチも必要になってきます。

写生のサイズも大きくなります。画用紙を4枚〜6枚貼り継いで現場の空間全体を描くように取り組みます。

風景制作からは、大きな画面を成立させるために凹凸のある画面を作り出すマチエールのレクチャーをご紹介します。

ペインティングナイフを用いて描画してゆきます。ある程度の量を絵皿にとったら、描画していくナイフでそのまま溶いてゆきます。厚みを持たせて画面に定着させたいので、溶いた後に水はあまり足さずに描いていくことにします。

水気を多く含めば写真のように、ぼってりと画面に盛り上げる事もできますが、

今回のレクチャーでは、下の写真のように乾く前にナイフの腹で塗り広げています。

盛上胡粉は、水干絵具と混ぜて描くこともできます。草むらの描写などに使えそうです。

乾くとこのような具合です。全てペインティングナイフ一本で作ったマチエールです。

描き方一つで、さまざまな絵肌を作り出すことが可能です。

今回のブログでは、6月に実施されたスクーリングから、2つの授業を簡単にご紹介させていただきました。

基礎と応用、よい作品を描いていくためにはどちらも必要になってくると思います。

それでは、次回もよろしくお願いします。

日本画コース | 学科・コース紹介

今月のブログでは、6月に実施されたスクーリングから、

【日本画I-3(制作の基本)E】と【日本画V-5(風景制作)K1】の授業の様子とレクチャーから、制作にお役立ちの情報をいくつかご紹介します。

日本画I-3の授業は1年次科目です。

この授業で初めて日本画の画材に触れられるという方も多くおられます。

授業の行程としては、紙をパネルに貼り込むところから開始します。

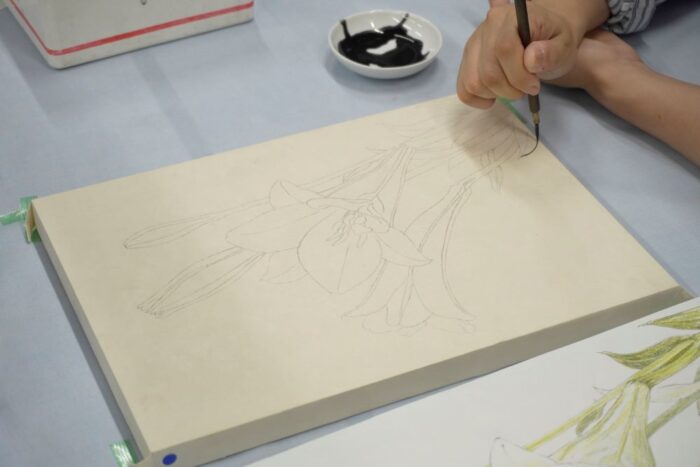

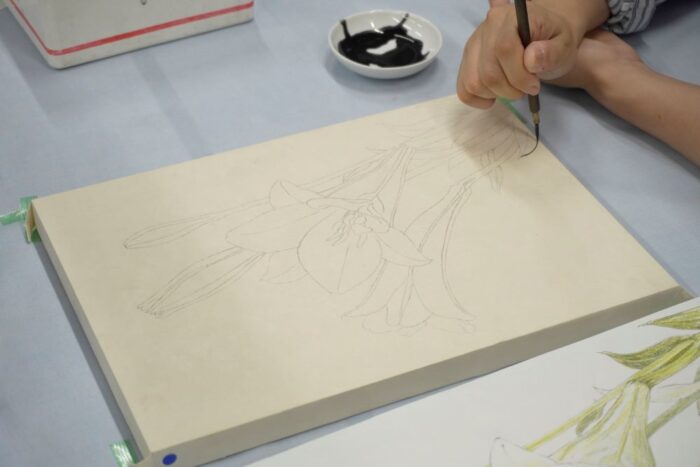

墨で輪郭線を描いていく「骨描き」、胡粉と膠を練り合わせるための「百叩き」など、日本画を描いていくための基本的な技法を一通り学ぶことができる内容となっております。

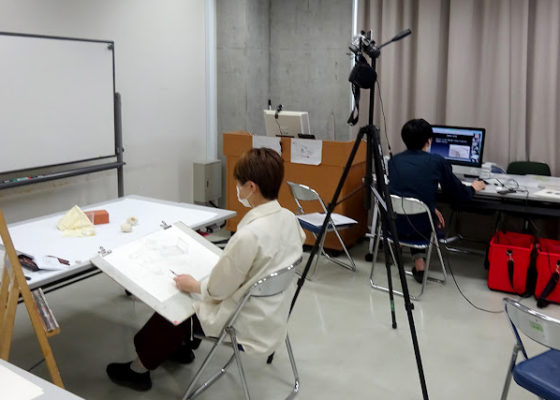

(授業の様子です。骨描きの際は、筆を極力垂直に立てて動かすと、髪の毛のような細い線で描くことが可能になります。)

今回は胡粉のレクチャーをご紹介します。

胡粉の記事は以前、コースのブログでもご紹介をさせていただいたので、こちらも併せてご覧ください。

【日本画コース】素材編② ~イタボガキから生まれる白、胡粉と水干絵具~

胡粉は溶き方によってひび割れを起こしやすい顔料のため、とくに念入りに溶く必要があります。

購入した状態では、フレーク状態になっているので、まずは乳鉢を使って粉末状にします。

空擦りの目安は粒がなくなる程度ですが、より長い時間擦るほど微粒子になり良い発色が得られます。

空擦りした胡粉を絵皿に必要量とり、そこへ膠を1滴ずつ垂らしながら全体に膠が馴染むように練り込んでゆきます。

粉状の状態からある程度まとまり出したら皿から取って、団子状になるように手でまとめます。

次に団子状にまとまった胡粉を皿に叩きつけるようにして膠と胡粉を更に馴染ませていきます。この作業を百叩きと言います。

百叩きが済んだ五分は綺麗な絵皿に貼り付けるようにして押し当てて定着させ、その上から水を少しずつ入れて胡粉団子の山を指で丁寧に撫でながら溶きおろしていきます。

絵皿の胡粉が指で感じられなくなるまで溶きおろしたら完了です。

この写真の場合、2本伸びている蕾の左側の方は下に胡粉を施してから緑青をのせています。右の蕾は胡粉を施さずに描かれています。

胡粉の効果によって左の方は明るく発色しており、2本の蕾に前後感が感じられるようになりました。

風景制作の授業は3年次科目です。1〜2年次の基礎的な授業を一通り履修した人が受けることができる内容となっております。

作品のサイズも1〜2年時に比べると、かなり大きくなるので小さい作品とはまた異なる画面へのアプローチも必要になってきます。

写生のサイズも大きくなります。画用紙を4枚〜6枚貼り継いで現場の空間全体を描くように取り組みます。

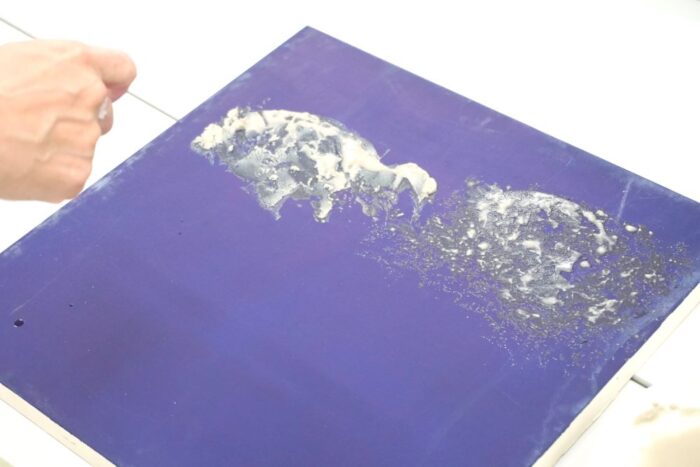

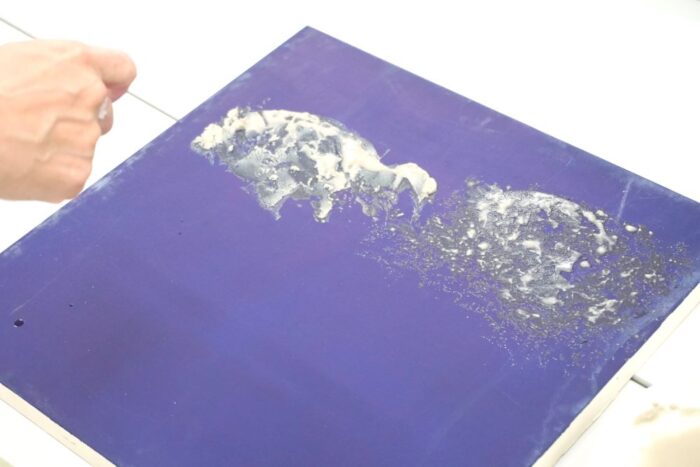

風景制作からは、大きな画面を成立させるために凹凸のある画面を作り出すマチエールのレクチャーをご紹介します。

ペインティングナイフを用いて描画してゆきます。ある程度の量を絵皿にとったら、描画していくナイフでそのまま溶いてゆきます。厚みを持たせて画面に定着させたいので、溶いた後に水はあまり足さずに描いていくことにします。

水気を多く含めば写真のように、ぼってりと画面に盛り上げる事もできますが、

今回のレクチャーでは、下の写真のように乾く前にナイフの腹で塗り広げています。

盛上胡粉は、水干絵具と混ぜて描くこともできます。草むらの描写などに使えそうです。

乾くとこのような具合です。全てペインティングナイフ一本で作ったマチエールです。

描き方一つで、さまざまな絵肌を作り出すことが可能です。

今回のブログでは、6月に実施されたスクーリングから、2つの授業を簡単にご紹介させていただきました。

基礎と応用、よい作品を描いていくためにはどちらも必要になってくると思います。

それでは、次回もよろしくお願いします。

日本画コース | 学科・コース紹介

おすすめ記事

-

日本画コース

2024年06月06日

【日本画コース】1年次スクーリングレポート:鉛筆写生、色鉛筆写生

こんにちは。日本画コース業務担当の岸本です。 5月は日本画I -1(鉛筆写生)、日本画I-2(色鉛筆写生)等、1年次の科目が多数開講されましたので、教室の様子…

-

日本画コース

2023年07月07日

【日本画コース】岩絵具を使ったマチエール技法

こんにちは、日本画コース業務担当の岸本祥太です。 今回は制作過程における部分から技法と素材のご紹介をさせていただきます。 お届けするテーマは「マチエール」です。…

-

日本画コース

2022年02月01日

【日本画コース】コロナ禍でも、安心して学び続けていただく為にー日本画の遠隔と対面授業のご紹介ー

こんにちは。日本画コース非常勤講師の佐竹龍蔵です。 現在COVID-19の変異株が猛威を振るっていて、この2年間で何度も繰り返された感染拡大の波がいつ収束するの…