日本画コース

- 日本画コース 記事一覧

- 【日本画コース】展示方法をレクチャー!その2 作品を壁にかけてみよう!

2025年04月19日

【日本画コース】展示方法をレクチャー!その2 作品を壁にかけてみよう!

こんにちは。日本画コース業務担当の岸本です。

今月のブログでは、先月に引き続き作品展示の方法をご紹介します。

今回は私のアトリエを展示壁に見立てて、白い壁面にワイヤーを使わずに作品を掛ける方法を簡単に書いていこうと思います。

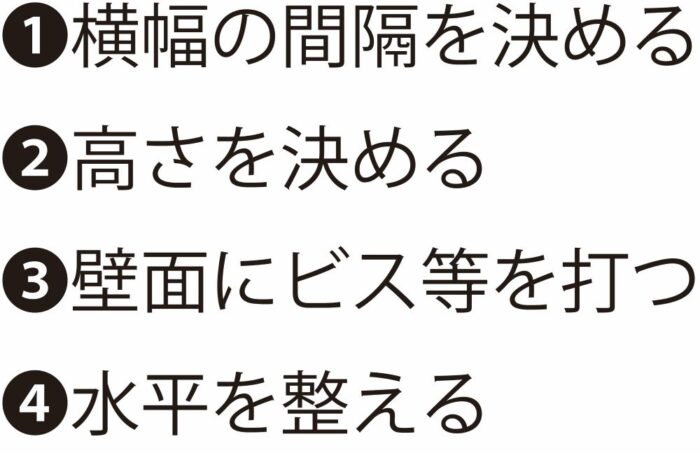

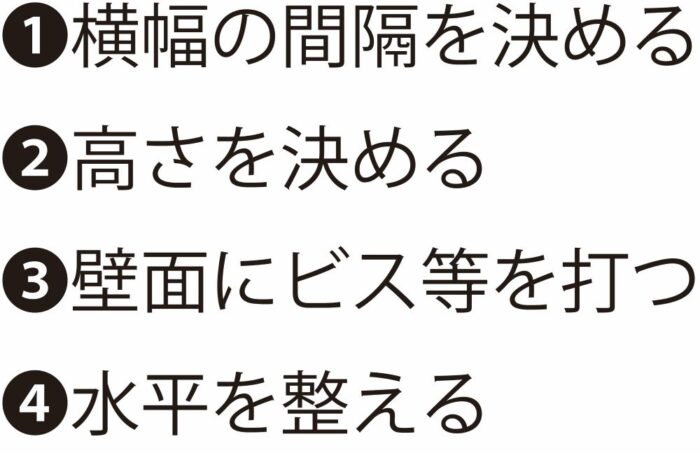

手順はざっくり下の画像のような流れです。作品の制作と同様に正しい手順といったものはないような気がしますが、自分がこれまで実施してきた展覧会や、知り合いの作家さんや先生方の展覧会の設営のお手伝いをする時にも、平面の作品であれば大まかにはこの手順で作業をしてくことが多いです。

本当にざっくり書きましたが、もちろん、この通りでないケースも多々あります。

本当にざっくり書きましたが、もちろん、この通りでないケースも多々あります。

使用する施設によっては、壁打ちができない、使っていい釘やビスが決まっている等、様々な規則や制限が設けられていたりするので一概にこの通りに進まないこともあります。

また、今回は壁にかけることだけを説明させていただきますが、ライティングの調整やキャプションをつけることなどは、書いていません。ライトの当て方や、高さが少し違うだけで、同じ作品でも見え方は随分変わってきます。ただ壁にかけると言っても考えないといけないことは書き切れないほどたくさんあります。

なので、今回のブログでは本当に簡単なことだけを解説するつもりです。

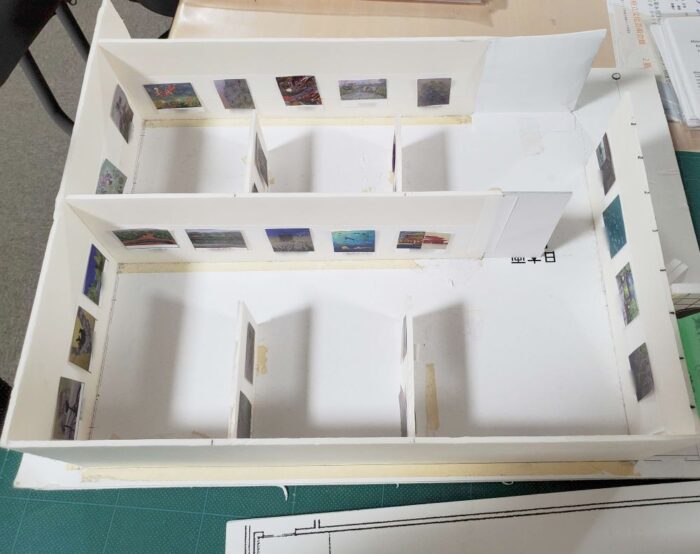

ギャラリーなどで展示する際、壁面の大きさは図面などで事前に把握しておきたいところです。

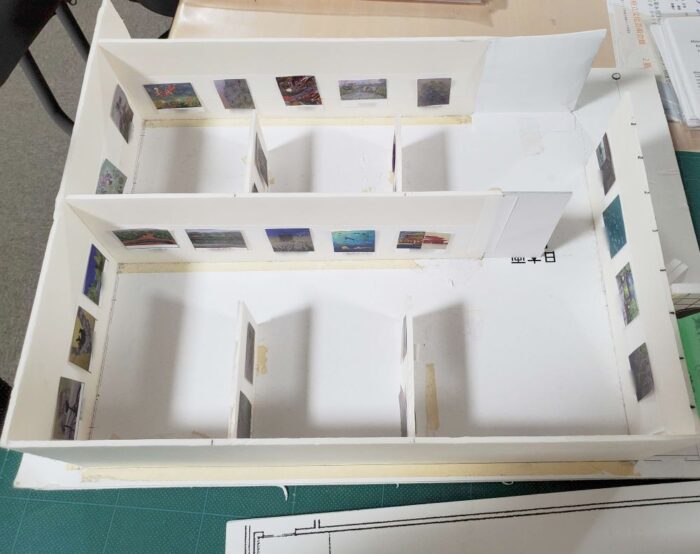

図面をもとに下の写真のような会場の模型を作成していれば、作品同士の間隔や隣り合った作品の色合わせを考えたりすることもできます。

ただ、実際に会場に作品を持って行った際には事前に構想していたスケール感と異なる見え方をすることも多くあります。

今回は2作品並べて説明することにします。ギャラリーに着いて、作品を開梱して壁に並べたところから、という風に想定して始めてみます。

今回は2作品並べて説明することにします。ギャラリーに着いて、作品を開梱して壁に並べたところから、という風に想定して始めてみます。

作品を並べたところです。30号F(左)50号F(右)

作品を並べたところです。30号F(左)50号F(右)

作品同士の間隔だけでなく、両端の壁面の空間とのバランスなども考えて配置していきます。一旦床に置いた後、離れて見て間隔を決めていきましょう!

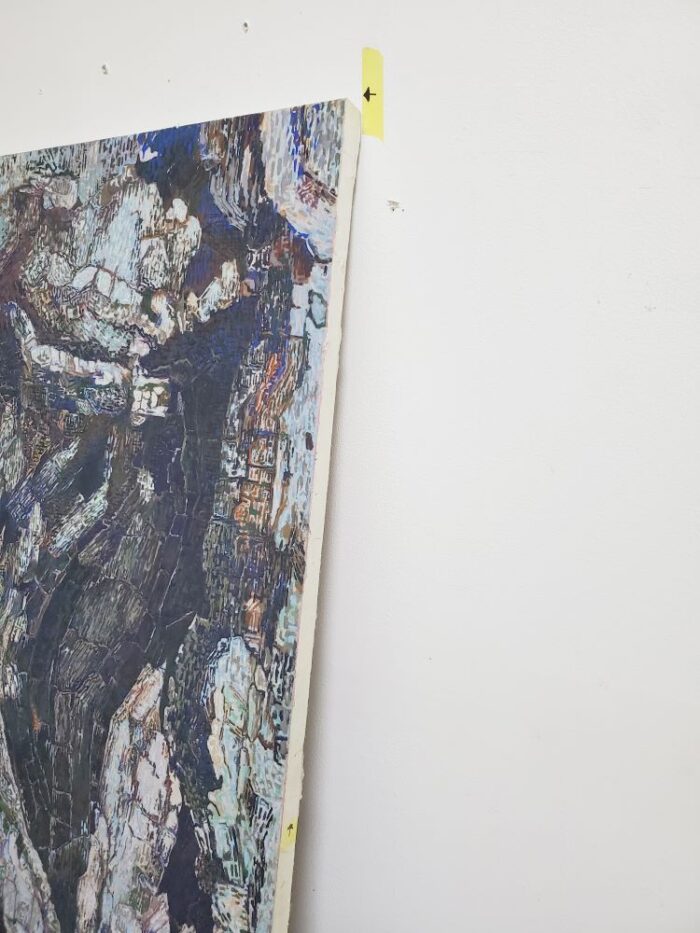

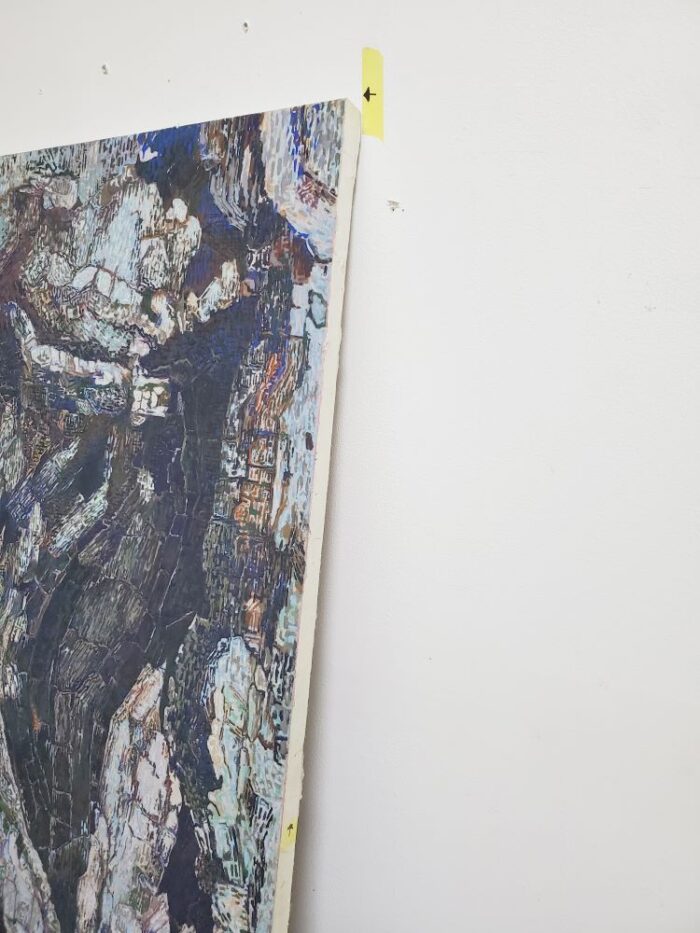

位置が決まったら、作業中に作品を動かしても一度決めた場所を見失わないように壁にマスキングテープを貼ります。

位置が決まったら、作業中に作品を動かしても一度決めた場所を見失わないように壁にマスキングテープを貼ります。

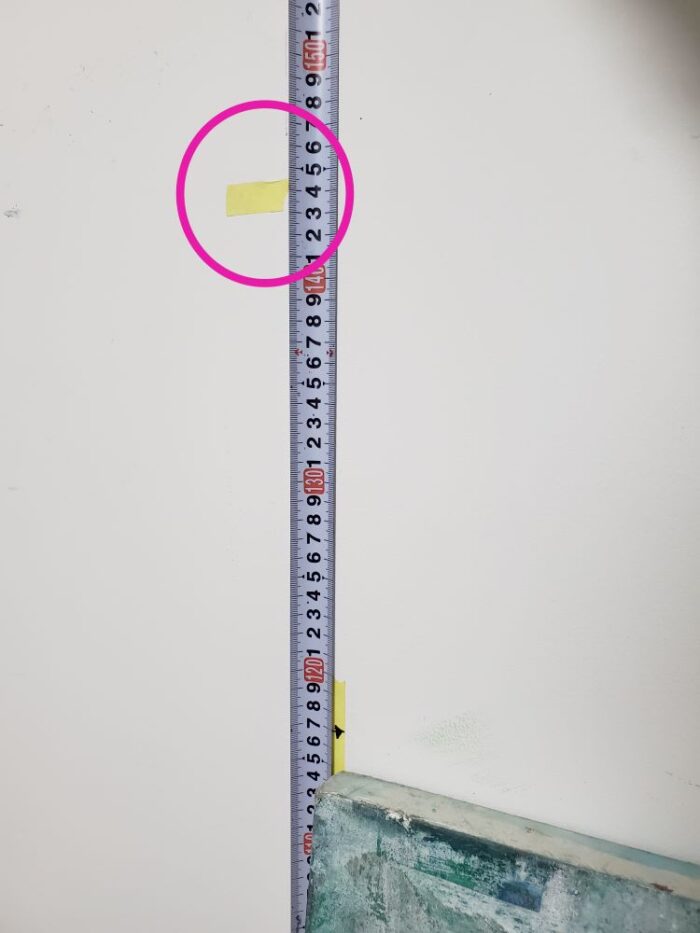

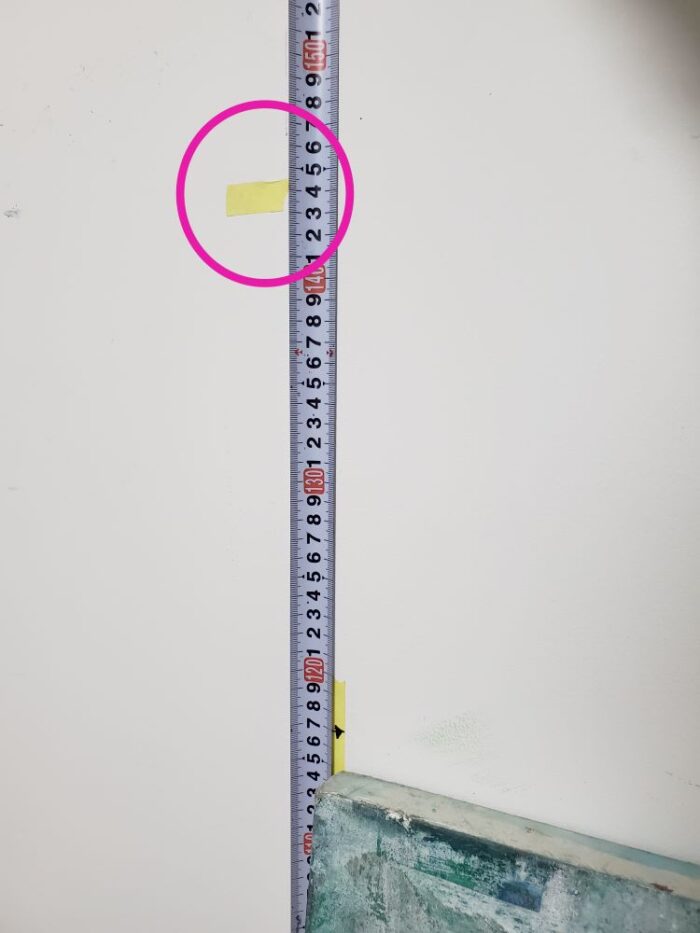

横の位置が決まったら次は高さを決める作業です。

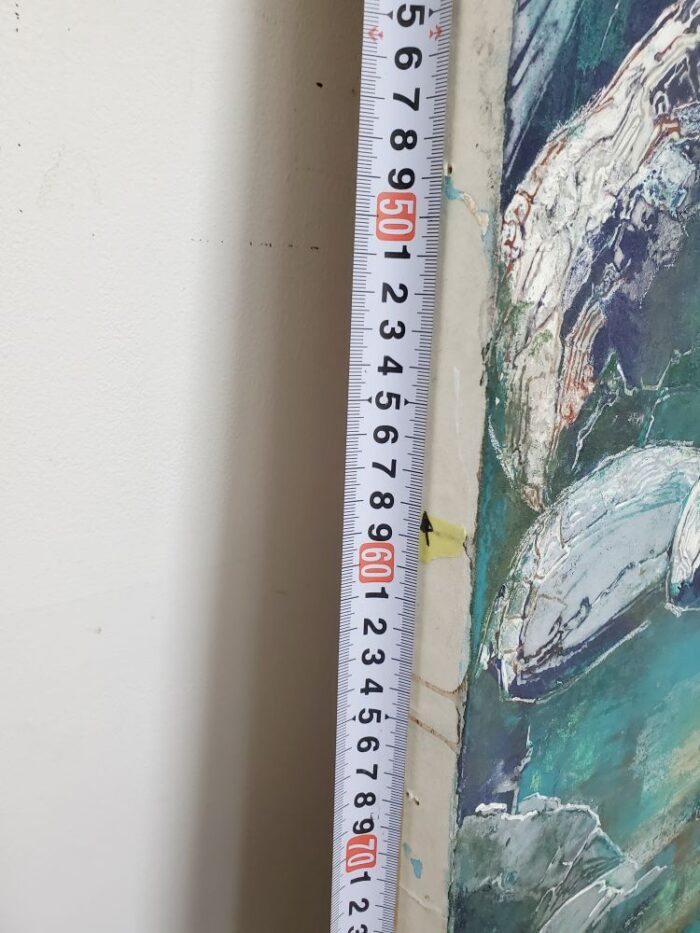

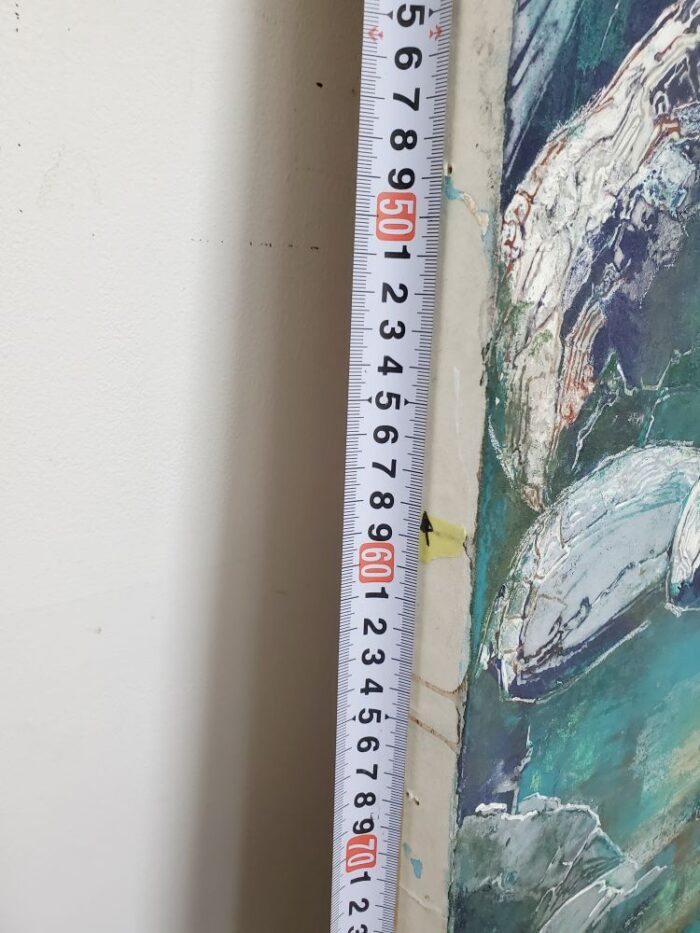

2つの大きさが異なる作品を中央揃えで並べたいので、2作品とも高さの半分のところに印をつけます。この作業は、会場に作品を持っていくまでに済ませてしまうことも可能です。

2つの大きさが異なる作品を中央揃えで並べたいので、2作品とも高さの半分のところに印をつけます。この作業は、会場に作品を持っていくまでに済ませてしまうことも可能です。

作品の中央が求められたら、基準になる作品を一度ちょうどよい位置まで持ち上げてみます。「ちょうど良い位置」は先月のブログでもご説明させていただいた「アイレベル」のことを意識しながら調整していただければと思います。

作品の中央が求められたら、基準になる作品を一度ちょうどよい位置まで持ち上げてみます。「ちょうど良い位置」は先月のブログでもご説明させていただいた「アイレベル」のことを意識しながら調整していただければと思います。

30号や50号の作品は1人で持ち上げるのは大変なので、作品を持ち上げる人と離れて見て、ちょうど良い位置を確認する人に分担すると効率的に作業を進めることが出来ます。離れて見る人は、描いた本人が決めたほうが良いですね!

2点の高さの位置も決まりました。あとは壁にかけていくだけです。

2点の高さの位置も決まりました。あとは壁にかけていくだけです。

今回は、ワイヤーを使わずに展示することを想定しているので壁に直接釘を打って、パネルをかけることにしました。(壁面への釘打ちは禁止されている施設も多いので、ご注意ください!)

壁に貼り付けたマスキングテープを基準に掛けていきます。

ひとまず掛けてみます。掛けてみたらまた離れて調整。

ひとまず掛けてみます。掛けてみたらまた離れて調整。

水平が取れているか、間隔はこれでよいかなどを改めて確認します。

最後に水平器を使って、水平や垂直を確認します。

最後に水平器を使って、水平や垂直を確認します。

水平器は正しく水平が取れているように見えても、歪んで見えることもたくさんあります。パネルそのものが制作中に歪んでしまっていたり、床や壁面が微妙に沿っていたり歪んでいたりする場合などもあるので、個人的には目で見て確認することが最後は一番大事だと思っています。

以上、駆け足でしたが作品を壁にかけるまでの行程のご紹介でした!

展覧会を実施する際にご参考ください!

次回のブログもよろしくお願いします!

日本画コース | 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

今月のブログでは、先月に引き続き作品展示の方法をご紹介します。

今回は私のアトリエを展示壁に見立てて、白い壁面にワイヤーを使わずに作品を掛ける方法を簡単に書いていこうと思います。

手順はざっくり下の画像のような流れです。作品の制作と同様に正しい手順といったものはないような気がしますが、自分がこれまで実施してきた展覧会や、知り合いの作家さんや先生方の展覧会の設営のお手伝いをする時にも、平面の作品であれば大まかにはこの手順で作業をしてくことが多いです。

本当にざっくり書きましたが、もちろん、この通りでないケースも多々あります。

本当にざっくり書きましたが、もちろん、この通りでないケースも多々あります。使用する施設によっては、壁打ちができない、使っていい釘やビスが決まっている等、様々な規則や制限が設けられていたりするので一概にこの通りに進まないこともあります。

また、今回は壁にかけることだけを説明させていただきますが、ライティングの調整やキャプションをつけることなどは、書いていません。ライトの当て方や、高さが少し違うだけで、同じ作品でも見え方は随分変わってきます。ただ壁にかけると言っても考えないといけないことは書き切れないほどたくさんあります。

なので、今回のブログでは本当に簡単なことだけを解説するつもりです。

ギャラリーなどで展示する際、壁面の大きさは図面などで事前に把握しておきたいところです。

図面をもとに下の写真のような会場の模型を作成していれば、作品同士の間隔や隣り合った作品の色合わせを考えたりすることもできます。

ただ、実際に会場に作品を持って行った際には事前に構想していたスケール感と異なる見え方をすることも多くあります。

今回は2作品並べて説明することにします。ギャラリーに着いて、作品を開梱して壁に並べたところから、という風に想定して始めてみます。

今回は2作品並べて説明することにします。ギャラリーに着いて、作品を開梱して壁に並べたところから、という風に想定して始めてみます。 作品を並べたところです。30号F(左)50号F(右)

作品を並べたところです。30号F(左)50号F(右)作品同士の間隔だけでなく、両端の壁面の空間とのバランスなども考えて配置していきます。一旦床に置いた後、離れて見て間隔を決めていきましょう!

位置が決まったら、作業中に作品を動かしても一度決めた場所を見失わないように壁にマスキングテープを貼ります。

位置が決まったら、作業中に作品を動かしても一度決めた場所を見失わないように壁にマスキングテープを貼ります。横の位置が決まったら次は高さを決める作業です。

2つの大きさが異なる作品を中央揃えで並べたいので、2作品とも高さの半分のところに印をつけます。この作業は、会場に作品を持っていくまでに済ませてしまうことも可能です。

2つの大きさが異なる作品を中央揃えで並べたいので、2作品とも高さの半分のところに印をつけます。この作業は、会場に作品を持っていくまでに済ませてしまうことも可能です。 作品の中央が求められたら、基準になる作品を一度ちょうどよい位置まで持ち上げてみます。「ちょうど良い位置」は先月のブログでもご説明させていただいた「アイレベル」のことを意識しながら調整していただければと思います。

作品の中央が求められたら、基準になる作品を一度ちょうどよい位置まで持ち上げてみます。「ちょうど良い位置」は先月のブログでもご説明させていただいた「アイレベル」のことを意識しながら調整していただければと思います。30号や50号の作品は1人で持ち上げるのは大変なので、作品を持ち上げる人と離れて見て、ちょうど良い位置を確認する人に分担すると効率的に作業を進めることが出来ます。離れて見る人は、描いた本人が決めたほうが良いですね!

2点の高さの位置も決まりました。あとは壁にかけていくだけです。

2点の高さの位置も決まりました。あとは壁にかけていくだけです。今回は、ワイヤーを使わずに展示することを想定しているので壁に直接釘を打って、パネルをかけることにしました。(壁面への釘打ちは禁止されている施設も多いので、ご注意ください!)

壁に貼り付けたマスキングテープを基準に掛けていきます。

ひとまず掛けてみます。掛けてみたらまた離れて調整。

ひとまず掛けてみます。掛けてみたらまた離れて調整。水平が取れているか、間隔はこれでよいかなどを改めて確認します。

最後に水平器を使って、水平や垂直を確認します。

最後に水平器を使って、水平や垂直を確認します。水平器は正しく水平が取れているように見えても、歪んで見えることもたくさんあります。パネルそのものが制作中に歪んでしまっていたり、床や壁面が微妙に沿っていたり歪んでいたりする場合などもあるので、個人的には目で見て確認することが最後は一番大事だと思っています。

以上、駆け足でしたが作品を壁にかけるまでの行程のご紹介でした!

展覧会を実施する際にご参考ください!

次回のブログもよろしくお願いします!

日本画コース | 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

日本画コース

2025年02月09日

【日本画コース】100均で揃える!自分だけの画材

こんにちは。日本画コース業務担当の岸本祥太です。 1月に開催された授業では、【日本画IV-2(剥製制作)】がありました。剥製の授業では筆や刷毛などの画材以外のも…

-

日本画コース

2023年12月06日

【日本画コース】筆と絵具、研究室オススメの画材セット

こんにちは。日本画コース業務担当の岸本です。 日本画の画材は素材そのものに美しさが宿っており、眺めているだけでとても魅力的に見えます。絵具、箔、和紙、膠など、一…

-

日本画コース

2024年06月06日

【日本画コース】1年次スクーリングレポート:鉛筆写生、色鉛筆写生

こんにちは。日本画コース業務担当の岸本です。 5月は日本画I -1(鉛筆写生)、日本画I-2(色鉛筆写生)等、1年次の科目が多数開講されましたので、教室の様子…