グラフィックデザインコース

- グラフィックデザインコース 記事一覧

- 【グラフィックデザインコース】デザインを学びつづけること

2025年04月28日

【グラフィックデザインコース】デザインを学びつづけること

こんにちは!業務担当非常勤講師の畠山学です。

ちょうど1年前、このブログで「とある卒業生の転職物語―大学でデザインを学ぶということ―」という記事を書かせていただきました。そのときは、僕が本学を卒業し、そこで得た学びをどう活かして人生を切り拓いてきたか――そんな経験をお話ししました。

あらためて少し自己紹介をすると、

僕は2011年に本学の情報デザインコース(現グラフィックデザインコース)イラストレーションクラスに入学し、2017年3月に卒業しました。

その後、2020年からは業務担当非常勤講師として担当させていただくことになり、現在は2024年度から大学院に進学し、自身の研究と実践を深めているところです。

今回はその“続き”として、「なぜ今も学び続けているのか」、そして「学びを通してどんな変化があったのか」を、少しだけお話しできればと思います。

グラフィックデザインコースでは、動画教材や教科書によるオンラインベースの学びが基本となっています。しかしながら、airUやairUコミュニティという学習プラットフォームを通じて、教員や学生同士のやりとりが自然と生まれています。

課題に対するフィードバックや質問、ちょっとした疑問にも誰かが応えてくれる。オンラインであっても、「ひとりじゃない」と感じられる瞬間があるというのは、この学びの場の魅力のひとつだと思います。

僕の学生生活の中でも、特に印象に残っているのが、最初に声をかけてくれた同級生との出会いです。共に課題に取り組み、対話を重ねながら学びを進めていく中で、気づけば心強い存在になっていました。まさか「その同級生がいるから」という理由で、近所に自分の家を建てることになるなんて、当時は想像もしていませんでした。(その方は大学院博士課程を経て研究者となり、現在は本学で教員としても活躍されています。)

今では学友と一緒に、デザインの仕事を手がける機会も生まれています。そんな関係性が続いていることに、あらためて「学びの場」で生まれた縁の大きさと、そこから広がっていく可能性を感じています。

僕も最初はまったくのデザイン未経験でした。それでも「やってみたい」という気持ちを大切にして、一歩を踏み出しました。

課題に取り組むなかで気づいたのは、デザインは単なる表現や装飾ではなく、「誰かにどう伝えるか」を考える行為であるということ。そこには、他者の視点を想像し、言葉にならない気持ちや状況をくみ取る力、そしてそれを形にする力が求められます。

そしてもうひとつ気づいたのは、デザインは完成品をつくることにとどまらない、創造的な活動であるということです。この「創造」は、ゼロから何かを生み出すというよりも、日常の中にある課題や違和感、願いや希望に目を向け、そこから「新しい視点や価値」を見つけたり、つくっていく行為です。

生活のいたるところに、その対象はあります。たとえば家族との会話の中で生まれる気づき、日常の中のちょっとした不便さ、社会の中で見過ごされがちな声――そうしたものに対して「どう関わるか」を考えること自体が、すでに創造的な営みなのだと、この学びを通じて知りました。

グラフィックデザインは、特別な誰かのためのものではありません。日常にある「伝えたい気持ち」や「こうだったらいいのに」という思いを丁寧に扱い、誰かとつながるための視点をくれる、とても身近な道具であり、考え方です。

学びを続けていると、自分の考え方や人との向き合い方に、少しずつ変化が生まれてきます。「伝えること」を意識するようになると、「聞くこと」や「観ること」にも自然と目が向くようになりました。

たとえば、仕事でプレゼン資料をつくるときに、「どうすれば伝わりやすいか」をより丁寧に考えるようになりました。図やレイアウトの整理はもちろんですが、相手の視点に立って「順序」や「見せ方」を工夫するようになり、同じ内容でも伝わり方が大きく変わることを実感するようになりました。

また、子どもとの日常の中でも、変化がありました。子どもが話してくれることに対して、以前よりも「この子はいま、どんな気持ちでこの話をしているのだろう」と、想像をふくらませる時間が増えました。話し方や表情、間の取り方に気づくようになったのも、おそらくデザインを通して“観察する力”が育ってきたからだと思います。

最近、とても印象的だったのは、社会問題に関する課題に取り組んだときのことです。そのプロセスの中で、自分が「学ぶ」という文字をもつ名前であること、親がどんな思いでその名前をつけてくれたのかを改めて考える機会がありました。気恥ずかしさもありましたが、ある日ふと母親に「この名前をありがとう」と感謝の言葉を伝えました。

まさか、学びの中でそんな感情が湧き上がるとは思っていませんでしたが、こうして“自分自身と向き合う時間”が生まれたことも、今の僕にとっての大きな収穫です。

誰かに何かを伝えたい。自分や社会を、ほんの少しでも良い方向に動かしたい。そんなとき、デザインの考え方はきっと力になるのではないでしょうか。

通信制で芸術を学ぶという選択は、少し珍しく感じるかもしれません。しかし、だからこそ得られる発見や出会いがあります。

「今からでも遅くないかな」「自分にできるかな」と思っている方こそ、一度この扉をノックしてみてほしいです。

学びに早いも遅いもありません。

むしろ、“今のあなた”だからこそ見える景色が、きっとあると思います。

グラフィックデザインコース|学科・コース紹介

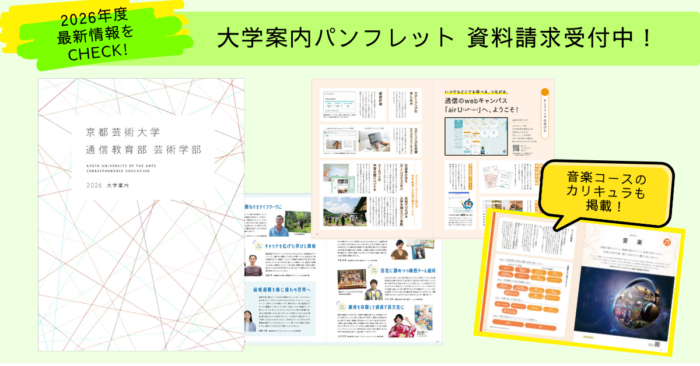

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

ちょうど1年前、このブログで「とある卒業生の転職物語―大学でデザインを学ぶということ―」という記事を書かせていただきました。そのときは、僕が本学を卒業し、そこで得た学びをどう活かして人生を切り拓いてきたか――そんな経験をお話ししました。

あらためて少し自己紹介をすると、

僕は2011年に本学の情報デザインコース(現グラフィックデザインコース)イラストレーションクラスに入学し、2017年3月に卒業しました。

その後、2020年からは業務担当非常勤講師として担当させていただくことになり、現在は2024年度から大学院に進学し、自身の研究と実践を深めているところです。

今回はその“続き”として、「なぜ今も学び続けているのか」、そして「学びを通してどんな変化があったのか」を、少しだけお話しできればと思います。

通信制で学ぶということ

グラフィックデザインコースでは、動画教材や教科書によるオンラインベースの学びが基本となっています。しかしながら、airUやairUコミュニティという学習プラットフォームを通じて、教員や学生同士のやりとりが自然と生まれています。

課題に対するフィードバックや質問、ちょっとした疑問にも誰かが応えてくれる。オンラインであっても、「ひとりじゃない」と感じられる瞬間があるというのは、この学びの場の魅力のひとつだと思います。

僕の学生生活の中でも、特に印象に残っているのが、最初に声をかけてくれた同級生との出会いです。共に課題に取り組み、対話を重ねながら学びを進めていく中で、気づけば心強い存在になっていました。まさか「その同級生がいるから」という理由で、近所に自分の家を建てることになるなんて、当時は想像もしていませんでした。(その方は大学院博士課程を経て研究者となり、現在は本学で教員としても活躍されています。)

今では学友と一緒に、デザインの仕事を手がける機会も生まれています。そんな関係性が続いていることに、あらためて「学びの場」で生まれた縁の大きさと、そこから広がっていく可能性を感じています。

パンフレット用のデザインに使う写真撮影を、かつての同級生に手伝ってもらいました。

グラフィックデザインって特別なもの?

僕も最初はまったくのデザイン未経験でした。それでも「やってみたい」という気持ちを大切にして、一歩を踏み出しました。

課題に取り組むなかで気づいたのは、デザインは単なる表現や装飾ではなく、「誰かにどう伝えるか」を考える行為であるということ。そこには、他者の視点を想像し、言葉にならない気持ちや状況をくみ取る力、そしてそれを形にする力が求められます。

そしてもうひとつ気づいたのは、デザインは完成品をつくることにとどまらない、創造的な活動であるということです。この「創造」は、ゼロから何かを生み出すというよりも、日常の中にある課題や違和感、願いや希望に目を向け、そこから「新しい視点や価値」を見つけたり、つくっていく行為です。

生活のいたるところに、その対象はあります。たとえば家族との会話の中で生まれる気づき、日常の中のちょっとした不便さ、社会の中で見過ごされがちな声――そうしたものに対して「どう関わるか」を考えること自体が、すでに創造的な営みなのだと、この学びを通じて知りました。

グラフィックデザインは、特別な誰かのためのものではありません。日常にある「伝えたい気持ち」や「こうだったらいいのに」という思いを丁寧に扱い、誰かとつながるための視点をくれる、とても身近な道具であり、考え方です。

学びながら、少しずつ変わってきたこと

学びを続けていると、自分の考え方や人との向き合い方に、少しずつ変化が生まれてきます。「伝えること」を意識するようになると、「聞くこと」や「観ること」にも自然と目が向くようになりました。

たとえば、仕事でプレゼン資料をつくるときに、「どうすれば伝わりやすいか」をより丁寧に考えるようになりました。図やレイアウトの整理はもちろんですが、相手の視点に立って「順序」や「見せ方」を工夫するようになり、同じ内容でも伝わり方が大きく変わることを実感するようになりました。

また、子どもとの日常の中でも、変化がありました。子どもが話してくれることに対して、以前よりも「この子はいま、どんな気持ちでこの話をしているのだろう」と、想像をふくらませる時間が増えました。話し方や表情、間の取り方に気づくようになったのも、おそらくデザインを通して“観察する力”が育ってきたからだと思います。

最近、とても印象的だったのは、社会問題に関する課題に取り組んだときのことです。そのプロセスの中で、自分が「学ぶ」という文字をもつ名前であること、親がどんな思いでその名前をつけてくれたのかを改めて考える機会がありました。気恥ずかしさもありましたが、ある日ふと母親に「この名前をありがとう」と感謝の言葉を伝えました。

まさか、学びの中でそんな感情が湧き上がるとは思っていませんでしたが、こうして“自分自身と向き合う時間”が生まれたことも、今の僕にとっての大きな収穫です。

誰かに何かを伝えたい。自分や社会を、ほんの少しでも良い方向に動かしたい。そんなとき、デザインの考え方はきっと力になるのではないでしょうか。

入学を迷っている方へ

通信制で芸術を学ぶという選択は、少し珍しく感じるかもしれません。しかし、だからこそ得られる発見や出会いがあります。

「今からでも遅くないかな」「自分にできるかな」と思っている方こそ、一度この扉をノックしてみてほしいです。

学びに早いも遅いもありません。

むしろ、“今のあなた”だからこそ見える景色が、きっとあると思います。

グラフィックデザインコース|学科・コース紹介

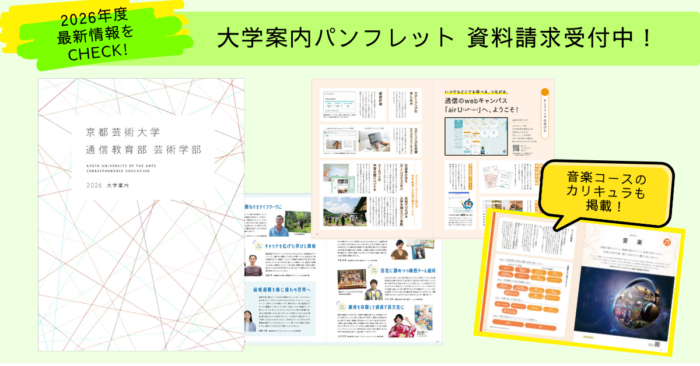

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

グラフィックデザインコース

2024年11月14日

【グラフィックデザインコース】 グラフィックデザインにおけるアイデアの重要性

こんにちは ! グラフィックデザインコース業務担当非常勤講師の福田です。 芸術の秋真っ最中、学びの集大成である卒業制作も中間発表が終わり最終審査まであと2 回の…

-

グラフィックデザインコース

2023年10月03日

【グラフィックデザインコース】AIとデザインの未来

こんにちは、グラフィックデザイン/情報デザインコース業務担当非常勤講師の伊藤 慧です。 私自身、ウェブ業界でフロントエンドエンジニアという職種で働いています。フ…

-

通信教育課程 入学課

2020年02月20日

3人の卒業生に聞く「芸術を学ぶことで変わる、私たちの暮らし」

こんにちは。通信教育部 入学課です。 本学の入学説明会では例年卒業生をお招きし、芸大での学びの本音を語っていただく「ゲストトーク」も行っています。本学で学ぶこと…