染織コース

- 染織コース 記事一覧

- 【染織コース】草木染め 植物染料の色を知る

2025年07月30日

【染織コース】草木染め 植物染料の色を知る

この課題を経験すると日常に彩りを感じます。

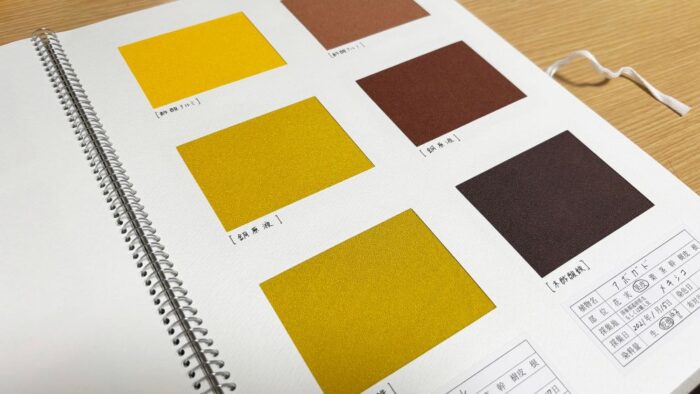

染織コースのテキスト課題(自宅学習)では草木染めの色見本を作成する課題があります。

玉ねぎの皮、紅茶、緑茶、その他、春でしたら新芽の柔らかなヨモギの葉、ハーブや雑草(同じ種類)でも構いません。

植物を煮出し、染液(せんえき)にして絹を浸染(しんぜん)します。

課題の進め方は動画と資料があり、資料と動画を視聴して草木染めの色見本を制作します。

染織演習Ⅰ-1第一課題[植物染料の色を知る]

課題用に【染織演習 I セット】(媒染剤3点と絹布のセット)も用意してありますので、草木染めが初めての方でもすぐに始められます。

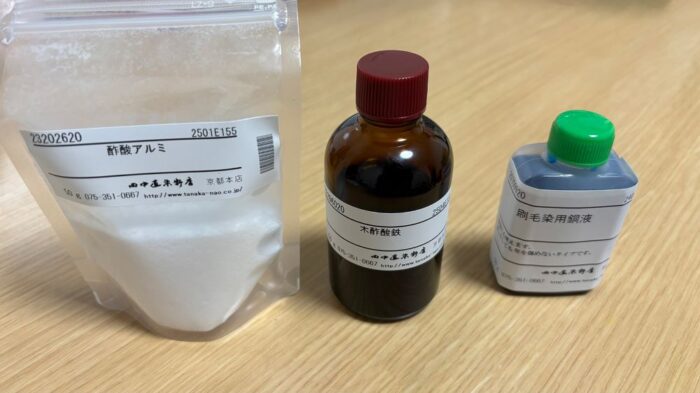

媒染剤3点(酢酸アルミ・木酢酸鉄・銅原液)

何をもって染色とするか、一番わかりやすいのは水に入れても染めた色が流れない様になった状態を染色されたと言えるでしょう。

ここは研究すればする程難しいところなので私も書籍を読んで自分なりにカテゴリー分けしていまが、草木染めには主に赤や紫、青などの色素アントシアン系と黄や茶などの色素タンニンやフラボノイドなどのポリフェノール系、青の色素インジゴ系があり、それぞれの植物の部位により効果的な染色方法があります。

私が草木染めに興味を持ったのは 2 年前です。意外に最近の事なのですが、滋賀県草津市のアオバナで美しい青に染まることを知り実際に染色したことかがきっかけです。アオバナはアントシアン系なので花びら染めをしました。

【染織コース】草津の青花を摘んで花びら染めをしました

今回は玉ねぎの皮を煮出して染液を抽出して絹のスカーフを染めました。

草木染めは、と言いますか染色は化学なので、仕組みがわかると途端に楽しくなります。

玉ねぎの皮は煮出すと琥珀色です。玉ねぎの匂いがするかと思えば、そうでもないです。紅茶やコーヒなどはとても良い香りに包まれますよ。この染液にあらかじめ水に浸しておいた絹布を投入します。

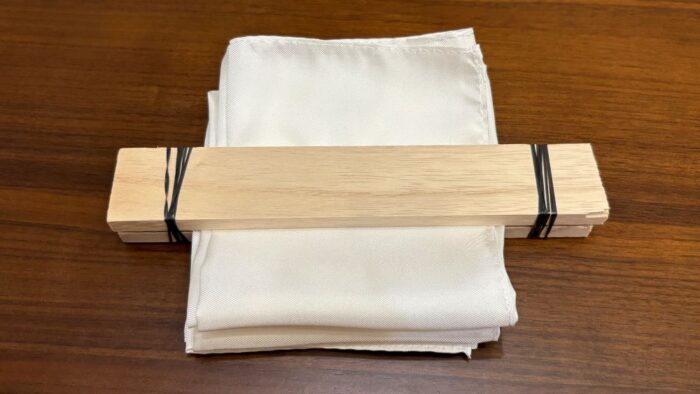

今回は染織Ⅰ-3 藍色絞りの浴衣を染めるで経験する絞りを取り入れて簡単な板締め絞りを施しています。

染液に浸して20分琥珀色が絹布に移ります。

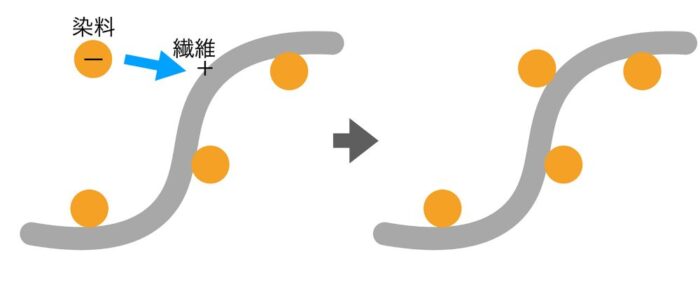

これは玉ねぎの染料のマイナス(ー)部分が絹のプラス(+)部分に吸着している状態です。絹や羊毛はプラスの部分が多いので布が染まっているように見えます。

染色のイメージ図 ※1

(あくまでもわかりやすく可視化したイメージです)

このあと媒染(ばいせん)という工程になります。

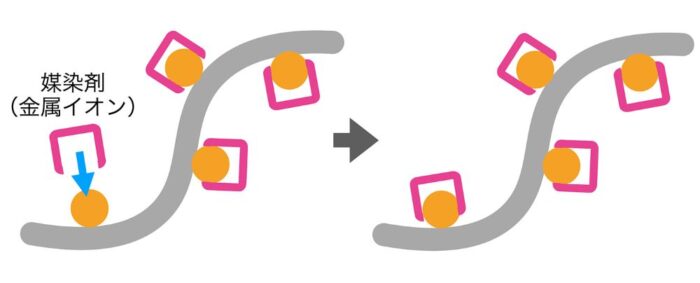

媒染とは天然染料の染色において染料を繊維に定着させる工程のことです。この工程をすることで染色された布となります。課題のセットには酢酸アルミ(Al)、銅原液(Cu)、木酢酸鉄(Fe) の3種類の媒染剤が入っています。絹布を浸染した後に、水で薄めた水溶液に浸します(媒染)。ここでアル(Al)、銅(Cu)、鉄(Fe) という金属が染料と結合して色が変わり、玉ねぎの皮で煮出した色が定着します。

このイメージ図を思い浮かべながら草木染めをすると、ワクワクしませんか?

媒染のイメージ図 ※1

(あくまでもわかりやすく可視化したイメージです)

媒染することで定着しますが、結合する金属によって色が違います。今回は酢酸アルミと木酢酸鉄を使って連続して染めてみました。染料は同じなのに媒染を変えることで複雑なものができます。

玉ねぎの皮

鍋で30分煮出し染液を準備

絹のスカーフを屏風畳して板で挟む。板の部分は染まらない(防染)

玉ねぎの染液に水で濡らした布を投入して浸染

水洗いして、酢酸アルミ液で媒染

水洗いして、板を外すと板で挟んでいた箇所は白いまま

2 回目の染色です。最初に使った玉ねぎの染液をもう一度使います。染液は同じで挟む箇所と媒染剤を変えるとどうなるのでしょう。

挟む箇所を変えて染液で浸染

水洗いして木酢酸鉄水溶液で媒染

水洗いして、板を外すと

板で挟んでいた箇所は白と1回目の明るい黄色のまま

もう一度水、中性洗剤で洗い乾燥

チェック柄のスカーフの完成

こういった草木染めの経験をされますと、「この植物はどんな色に染まるのだろう」とういう目で見る様になり、豊かな彩りを感じる生活になるでしょう。

夏の一日体験授業では玉ねぎの皮から染液を抽出し、アルミと鉄の異なる金属の媒染液で同時に色を変える様子をご覧いただいております。

染織コースのテキスト課題で色見本帳を制作するのは多くの方が序盤に取り組むものです。仕組みを理解して取り組まれると、楽しく進められますし、応用として実際に絹のスカーフなどを身近なもので草木染めしてみることもできます。基本を学び応用を自ら考える力がつくコースです。

染色しました絹のスカーフは綾織でした。綾織は平織、繻子織とあわせて三原組織の一つなのですが、この事は「染織Ⅱ-2 織物の基本を知る」というスクーリングで学びます。

今回ご紹介しましたものは布の状態から染料で染めますので染色、糸から布を織るものを織といいます。染織コースでは染めと織の基本を学べます。

布と生きる 布は生きるをテーマに今回は草木染めの楽しさをご紹介させていただきました。

◆参考文献◆

※1『かんたん染色 天然染料の手引き』北川一寿著 染織と生活社

染織コース | 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

染織コース

2025年06月27日

【染織コース】ハイドロサルファイトコンクとは

皆さんこんにちは。染織コースの久田多恵です。つい先ごろ自宅で本を整理していて『ハイドロサルファイト・コンク』をふと手に取りました。花村萬月さんが書かれた本です。…

-

染織コース

2025年05月30日

【染織コース】描写ー染めや織をする上での大切な基礎を学ぶ

みなさんこんにちは、染織コース専任講師の繁田真樹子です。 5月に入り、いよいよ本格的にスクーリングが始まりました。 17日18日の 2日間、「染織 1-1 描写…

-

染織コース

2025年04月29日

【染織コース】卒業制作の様子をご紹介します。

皆さんこんにちは。染織コースの久田多恵です。ついこの間、こちらのブログで「今年度の卒業制作スクーリングが終わりました」という記事を掲載しました。 そしてあっとい…