歴史遺産コース

- 歴史遺産コース 記事一覧

- 【歴史遺産コース】くずし字を読む③

2025年10月30日

【歴史遺産コース】くずし字を読む③

いきなりですが問題です。

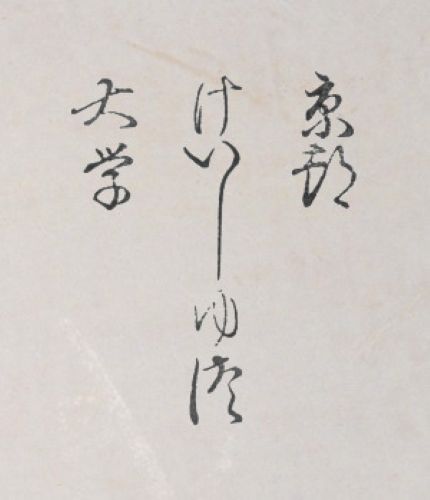

次の文字、なんと読むでしょう!?

こんにちは、歴史遺産コースの業務担当非常勤講師の山下です。

こんにちは、歴史遺産コースの業務担当非常勤講師の山下です。

このブログではすでに、「くずし字を読む」、「くずし字を読む②」、として、くずし字読解の紹介をしてきました。

今回もその続きです。くずし字を抜き出して、クイズのような形で読解してみたいと思います。

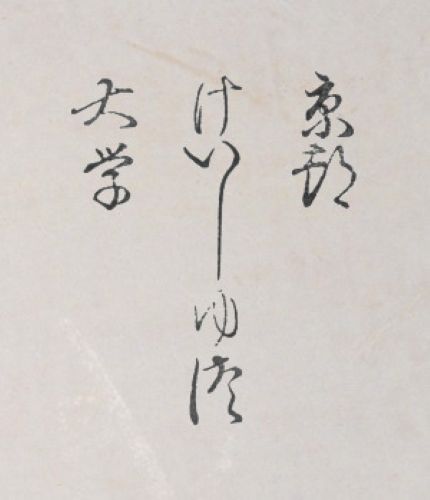

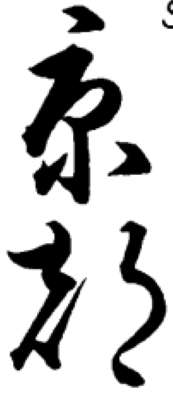

ということで、先の画像です。

読めたでしょうか?

一行目のはじめは「京」。

三行目は「大学」。

⋯というあたりで勘の良い人はわかるはず。

そう、「京都芸術大学」です!

「芸術」の部分はひらがなになっていますね。「けいしゆつ」と書いてあって、「つ」は変体仮名(「徒」)です。

実はこの「京都けいしゆつ大学」というくずし字は画像生成でつくられたものです。

「そあん」というサービスがあって、誰でも簡単に現代日本語をくずし字に変換することができます。上の文字も「そあん」を使ったもの。

「そあん」は、「古活字」という江戸時代初期の印刷で使われていた文字を元にしており、「古活字」には「芸術」の文字がデータとして存在しなかったので、ひらがなに変換されて生成されています。

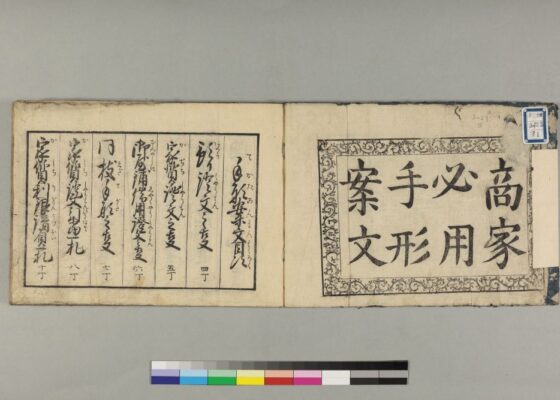

では、実際の江戸時代の文字(くずし字)だとどんな風になるのでしょうか。

児玉幸多編『くずし字用例辞典 普及版』(東京堂出版、1981、「くずし字を読む」で紹介しました)から探してみてみましょう。

この辞典には、実際の古文書を模写した文字が掲載されています。が、もちろん「京都芸術大学」は江戸時代にはありませんので、部分ごとにしか載っていません。

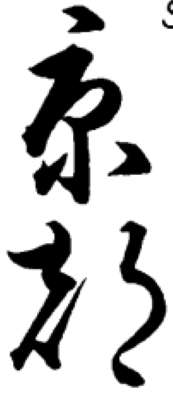

「京都」のくずしはこんな感じ。

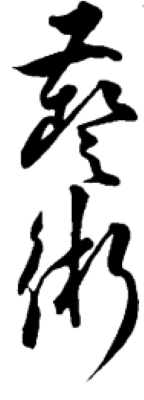

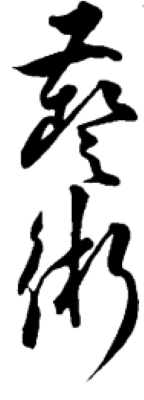

「芸(藝)術」はこれ。ちなみに、この辞典では明治時代以降の用例しかありません。

「芸(藝)術」はこれ。ちなみに、この辞典では明治時代以降の用例しかありません。

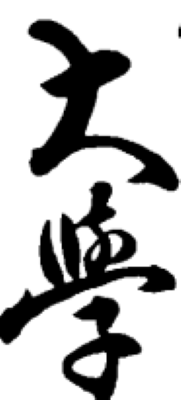

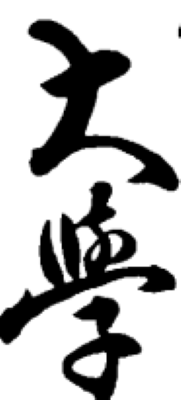

「大学(學)」はこちら。「大学頭」(だいがくのかみ)の用例の一部でした。

「大学(學)」はこちら。「大学頭」(だいがくのかみ)の用例の一部でした。

それぞれ、どうでしょう?読めますか?

「都」や「藝」などはちょっと見ただけではわからないかもしれません。

では、多少は見慣れてきたところで、再び問題です。

今度は一文字だけ。

次の文字は何と読むでしょう?

こちらも『くずし字用例辞典 普及版』から取ってきています。

こちらも『くずし字用例辞典 普及版』から取ってきています。

一文字だけだと文脈が無いので逆に難しかったりしますね。

次の画像は同じ文字のもう少し違ったくずし方。

どうでしょうか?

どうでしょうか?

まず横棒があって、縦棒があり、その縦棒の真ん中に交差する横棒、そして一番下にもう一本横棒。

自分で書いてみると分かるかもしれません。

そう、「王」です。

上の画像は二つとも「王」のくずしでした。

縦棒と横棒のクロス部分が一つ目の画像のように筆が丸く動くところが特徴ですね。

では次はどうでしょうか?

印象は少し違いますが、先ほどの「王」と似ている部分があるのに気付いたでしょうか。

印象は少し違いますが、先ほどの「王」と似ている部分があるのに気付いたでしょうか。

「王」を書いた後に右上側に流れて、点を打っています。

「王」に点をつけているので、これは「玉」ですね。

このように同じ形を共有していると同じくずし方になります。

くずし字の読解もこういった形で部分に分解して覚えていくことで、読めるようになっていきます。

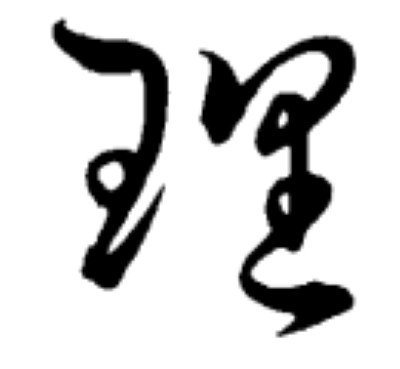

もう少し難しくしてみましょう。

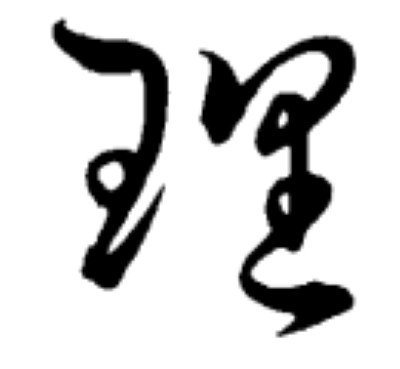

次の文字はどうでしょう?

左側がここまで見てきた「王」のくずしと同じです。

左側がここまで見てきた「王」のくずしと同じです。

では右側は?

右側の下部分も「王」のくずしに近いですね。縦棒と横棒が交差した時の筆の動きをしています。ただし、「王」でいう一画目の横棒がもう少し複雑です。口を書くような形になったあとに、筆が巻いて、「王」の二画目に入っています。

わかりましたか?

右側は上の部分が「田」、下が「土」、合わせると「里」という文字です。

全体だと、「理」ですね。

部分部分の筆の動きが見えてくると、文字も読めてきます。

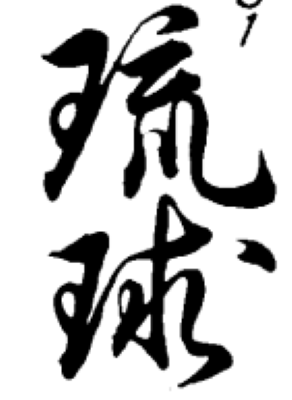

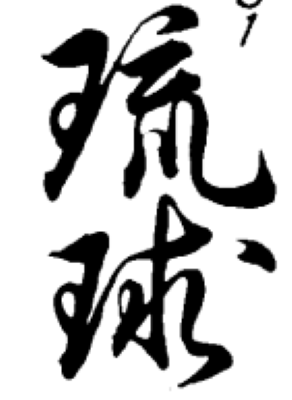

では最後に、熟語を一問。これはもう簡単かもしれません。答えはこのブログの最後に。

今回は「王」に着目してみましたが、同様に部分ごとに着目していくことで、かなりの数の漢字が読めるようになります。

今回は「王」に着目してみましたが、同様に部分ごとに着目していくことで、かなりの数の漢字が読めるようになります。

例えば最初に出した「京都」の「都」の文字も、左側の「者」のくずし、右側の「阝」のくずしなどを把握していけば、すぐに理解できるようになります。

(気になる方は『くずし字用例辞典 普及版』、あるいは、「史的文字データベース連携検索システム」で検索してみてください。)

そう考えると、くずし字読解もそんなにハードルが高くないように思えるのではないでしょうか。

以上、くずし字クイズでした。

前回も書きましたが、くずし字の読解は大変ですが、クイズやパズルのような体験でもあります。是非気軽にいろんな人に試してもらいたいです。

本学歴史遺産コースでは、このようなくずし字読解を含めた史料の学習・研究を進めることができます。

例えば、「歴史遺産III-5 くずし字史料の読解」などの科目をもうけて、皆で史料読解の知識や技術を学ぶ場をつくっています。

みなさんも私たちと一緒に、史料の読解にチャレンジしてみませんか?

最後の問題の答え:琉球

歴史遺産コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

次の文字、なんと読むでしょう!?

こんにちは、歴史遺産コースの業務担当非常勤講師の山下です。

こんにちは、歴史遺産コースの業務担当非常勤講師の山下です。このブログではすでに、「くずし字を読む」、「くずし字を読む②」、として、くずし字読解の紹介をしてきました。

今回もその続きです。くずし字を抜き出して、クイズのような形で読解してみたいと思います。

ということで、先の画像です。

読めたでしょうか?

一行目のはじめは「京」。

三行目は「大学」。

⋯というあたりで勘の良い人はわかるはず。

そう、「京都芸術大学」です!

「芸術」の部分はひらがなになっていますね。「けいしゆつ」と書いてあって、「つ」は変体仮名(「徒」)です。

実はこの「京都けいしゆつ大学」というくずし字は画像生成でつくられたものです。

「そあん」というサービスがあって、誰でも簡単に現代日本語をくずし字に変換することができます。上の文字も「そあん」を使ったもの。

「そあん」は、「古活字」という江戸時代初期の印刷で使われていた文字を元にしており、「古活字」には「芸術」の文字がデータとして存在しなかったので、ひらがなに変換されて生成されています。

では、実際の江戸時代の文字(くずし字)だとどんな風になるのでしょうか。

児玉幸多編『くずし字用例辞典 普及版』(東京堂出版、1981、「くずし字を読む」で紹介しました)から探してみてみましょう。

この辞典には、実際の古文書を模写した文字が掲載されています。が、もちろん「京都芸術大学」は江戸時代にはありませんので、部分ごとにしか載っていません。

「京都」のくずしはこんな感じ。

「芸(藝)術」はこれ。ちなみに、この辞典では明治時代以降の用例しかありません。

「芸(藝)術」はこれ。ちなみに、この辞典では明治時代以降の用例しかありません。 「大学(學)」はこちら。「大学頭」(だいがくのかみ)の用例の一部でした。

「大学(學)」はこちら。「大学頭」(だいがくのかみ)の用例の一部でした。

それぞれ、どうでしょう?読めますか?

「都」や「藝」などはちょっと見ただけではわからないかもしれません。

では、多少は見慣れてきたところで、再び問題です。

今度は一文字だけ。

次の文字は何と読むでしょう?

こちらも『くずし字用例辞典 普及版』から取ってきています。

こちらも『くずし字用例辞典 普及版』から取ってきています。一文字だけだと文脈が無いので逆に難しかったりしますね。

次の画像は同じ文字のもう少し違ったくずし方。

どうでしょうか?

どうでしょうか?まず横棒があって、縦棒があり、その縦棒の真ん中に交差する横棒、そして一番下にもう一本横棒。

自分で書いてみると分かるかもしれません。

そう、「王」です。

上の画像は二つとも「王」のくずしでした。

縦棒と横棒のクロス部分が一つ目の画像のように筆が丸く動くところが特徴ですね。

では次はどうでしょうか?

印象は少し違いますが、先ほどの「王」と似ている部分があるのに気付いたでしょうか。

印象は少し違いますが、先ほどの「王」と似ている部分があるのに気付いたでしょうか。「王」を書いた後に右上側に流れて、点を打っています。

「王」に点をつけているので、これは「玉」ですね。

このように同じ形を共有していると同じくずし方になります。

くずし字の読解もこういった形で部分に分解して覚えていくことで、読めるようになっていきます。

もう少し難しくしてみましょう。

次の文字はどうでしょう?

左側がここまで見てきた「王」のくずしと同じです。

左側がここまで見てきた「王」のくずしと同じです。では右側は?

右側の下部分も「王」のくずしに近いですね。縦棒と横棒が交差した時の筆の動きをしています。ただし、「王」でいう一画目の横棒がもう少し複雑です。口を書くような形になったあとに、筆が巻いて、「王」の二画目に入っています。

わかりましたか?

右側は上の部分が「田」、下が「土」、合わせると「里」という文字です。

全体だと、「理」ですね。

部分部分の筆の動きが見えてくると、文字も読めてきます。

では最後に、熟語を一問。これはもう簡単かもしれません。答えはこのブログの最後に。

今回は「王」に着目してみましたが、同様に部分ごとに着目していくことで、かなりの数の漢字が読めるようになります。

今回は「王」に着目してみましたが、同様に部分ごとに着目していくことで、かなりの数の漢字が読めるようになります。例えば最初に出した「京都」の「都」の文字も、左側の「者」のくずし、右側の「阝」のくずしなどを把握していけば、すぐに理解できるようになります。

(気になる方は『くずし字用例辞典 普及版』、あるいは、「史的文字データベース連携検索システム」で検索してみてください。)

そう考えると、くずし字読解もそんなにハードルが高くないように思えるのではないでしょうか。

以上、くずし字クイズでした。

前回も書きましたが、くずし字の読解は大変ですが、クイズやパズルのような体験でもあります。是非気軽にいろんな人に試してもらいたいです。

本学歴史遺産コースでは、このようなくずし字読解を含めた史料の学習・研究を進めることができます。

例えば、「歴史遺産III-5 くずし字史料の読解」などの科目をもうけて、皆で史料読解の知識や技術を学ぶ場をつくっています。

みなさんも私たちと一緒に、史料の読解にチャレンジしてみませんか?

最後の問題の答え:琉球

歴史遺産コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

歴史遺産コース

2025年10月08日

【歴史遺産コース】「絵金さん」に会いに行きました!

みなさん、こんにちは。歴史遺産コースの石神です。京都も秋らしくなりました。芸術の秋。皆さんも楽しまれていますか。 今年も各地の美術館、博物館で魅力的な特別展が開…

-

歴史遺産コース

2025年07月31日

【歴史遺産コース】 文化財科学と歴史学の世界へようこそ!

こんにちは、業務担当非常勤講師の河野摩耶です。 私たちが暮らす日本には、たくさんの「歴史遺産」があります。それはお城やお寺、遺跡だけではなく、昔の人が残した絵画…

-

歴史遺産コース

2025年06月26日

【歴史遺産コース】くずし字を読む②

こんにちは、業務担当非常勤講師の山下です。 前回、このブログで私は「くずし字を読む」という記事を書いて、史料読解について紹介しました。 今回は、さらにその続きを…