書画コース

- 書画コース 記事一覧

- 【書画コース】書の展覧会を楽しむ part.3

2025年11月08日

【書画コース】書の展覧会を楽しむ part.3

だんだんと気温も下がり、寒い季節に突入してきましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。

「書の展覧会を楽しむ part.2」では7月頭に行った展覧会を紹介しましたが、今回は9月~10月に訪れた書の展覧会を2件紹介したいと思います。

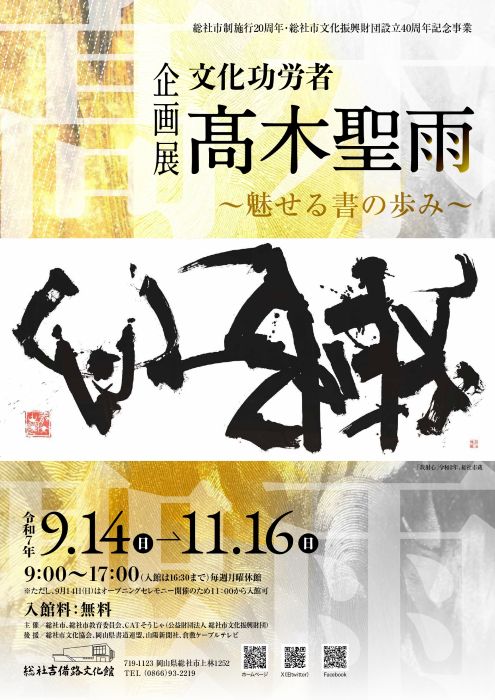

◎ 総社吉備路文化館「企画展 文化功労者 髙木聖雨〜魅せる書の歩み~」

総社吉備路文化館「企画展 文化功労者 髙木聖雨〜魅せる書の歩み~」チラシ

URL: http://www.soja-culture-pf.jp//01event/sponsor/166

2025年9月14日(日)~11月16日(日)の期間に開催されている展覧会。

総社市生まれの書家・髙木聖雨氏(1949~)が2024年に文化功労者に選出されたことを記念して開催された展覧会。

総社吉備路文化館

この展覧会では、総社市と(公財)総社市文化振興財団が所蔵する作品の中から、2010年代以降に制作された作品を中心に約20点展示されていました。

青山杉雨に師事した聖雨氏は、師の「一作一面貌」の精神を受け継ぎ、よく展覧会で発表している篆書だけでなく、隷書、楷書、草書、行書のすべての書体による制作に取り組んでいます。

また、この展覧会では《臨石鼓文》(2011)や《臨米芾》(2012)のような臨書作品もあったり、《弘法大師詩句》(1998)といった調和体による作品なども展示されていたり、幅広い書作活動の一端を感じさせます。《李白詩》(1998は細線を巧みに駆使して書かれており、最近の聖雨氏の作品をよく目にしている方にとっては、新鮮に映ったのではないでしょうか。

東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を記念して六本木の国立新美術館で開催された「日本の書200人選~東京2020大会の開催を記念して~」で展示された《我射心》(2020)は、漢字文化圏の人だけではなく、海外の方が作品を観ることも意識して制作されています。金文を用いてまさに「我射心」を視覚的に表した字形によって書かれています。

現在を代表する書家のひとりとして活躍する髙木聖雨氏の近年の制作活動を一堂に会して見られる貴重な展覧会でした。

総社吉備路文化館には父の高木聖鶴氏の作品も常設で展示されていますので、こちらも必見です。

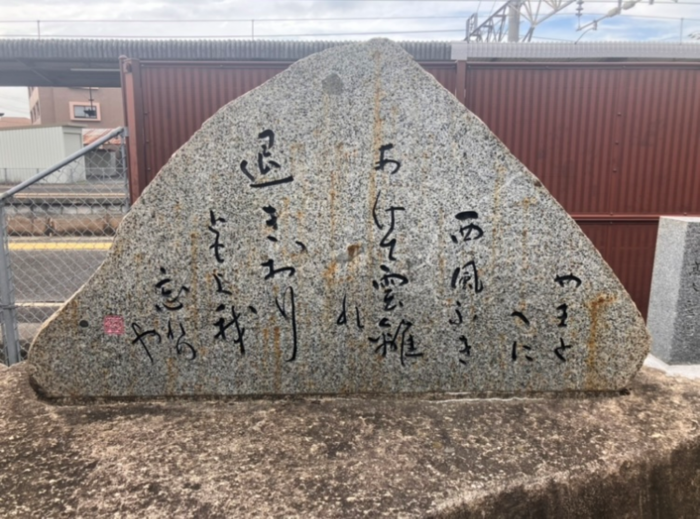

ちなみに総社駅には聖鶴氏の書の石碑がありました。

総社駅

地域に書が根付いていて、素敵ですね。

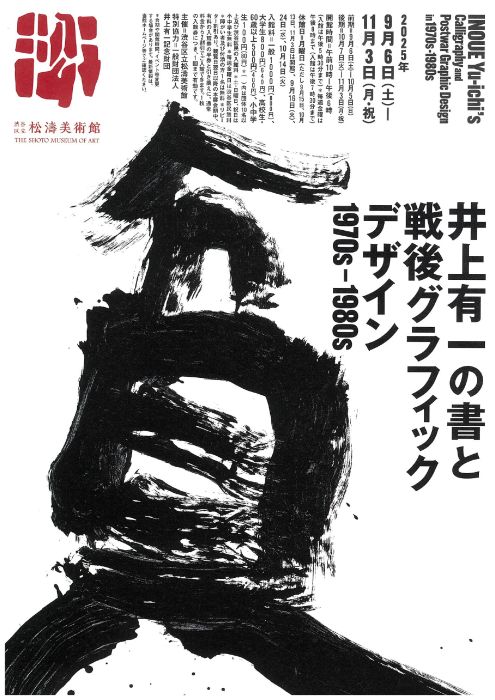

◎渋谷区立松濤美術館「井上有一の書と戦後グラフィックデザイン 1970s-1980s」

渋谷区立松濤美術館「井上有一の書と戦後グラフィックデザイン 1970s-1980s」チラシ

URL: https://shoto-museum.jp/exhibitions/209inoue/

2025年9月6日(土)から2025年11月3日(月・祝)まで開催されていた展覧会。井上有一(1916-1985)の、歿後40年を記念して開催されました。

有一は1942年に上田桑鳩に師事しましたが、8年間学んだ後に上田桑鳩のもとを去り、江口草玄、森田子龍、中村木子、関谷義道と「墨人会」を結成、機関誌『墨人』を刊行しました。1957年にはサンパウロ・ビエンナーレに《愚徹》(1956)などを出品し、高く評価されました。1950年代から海外での知名度を高めていった有一は、晩年の1980年代に至るまで、多くの作品を制作しました。凍らせた墨を使用したり、ボンドを混ぜた墨を使用したりと、墨を探求したことでも知られています。

また、有一は書家であると同時に教育者でもありました。東京府青山師範学校(現・東京学芸大学)で学び、1935年に横川尋常小学校に奉職して以降、1976年までの41年間にわたって教職に就きました。

書は万人の芸術である。日常使用している文字によって、誰でも芸術家たり得るに於て、書は芸術の中でも特に勝れたものである。

(「書の解放」『墨美』9号、1952年)

この言葉がまさに、書家であり教育者でもある有一を象徴しています。

渋谷区立松濤美術館

この展覧会は、有一の書をグラフィックデザインの関係から紹介するという、これまでとはまた違った切り口の内容でした。1970年代を境に、デザイナーとのつながりを通じて、大衆社会の中に有一の書が根付いていきました。こうした有一の書の大衆社会への広がりに焦点を当て、有一の作品とグラフィックデザイナーたちの手掛けたデザイン、そして有一の書が用いられたデザインなどが紹介されていました。

さて、有一を語る上で欠かせないのは、やはり戦争との関係です。1945年3月9日の夜、勤務先の横川尋常小学校で宿直をしていた有一は、そこで爆撃に遭います。避難場所になっていた小学校には多くの人が押し寄せ、有一も人員整理に奔走しましたが、火の手が迫るにつれて有一自身も階段下の物置に避難します。しかし、炎と煙に包まれる中で意識を失い、一時仮死状態となったのち、多くの犠牲者のなかから奇跡的に息を吹き返しました。このとき、同僚や児童をはじめ、有一が顔を知っている多くの人たちの命が一夜にして失われました。

この壮絶な経験から、《東京大空襲》(1978)や《噫横川国民学校》(1978)といった作品が制作されました。この展覧会ではそのうち、《噫横川国民学校》(1978)が展示されていました。

壮絶な戦争体験を刻み付けるように紙面ぎっしりに書かれる文字。美しいとか汚いとか上手いだとか下手だとか技術的にどうだとか、そういった評価をすること自体がそぐわない、ただひたすらに紙面に想いが吐き出された作品。文末の「倉庫内にて聞きし親子断末魔の声 終生忘るなし」に象徴されるように、有一はこの作品によってより深く自分の中に刻み込んだのではないでしょうか。

このほか、《貧》(1972)や《愚徹》(1956)といった著名な作品や、死期を悟ってから制作された《夢幻記》(1979)なども展示されていました。

今回は秋に行った展覧会を紹介しましたが、冬にも書や文字に関する展覧会が全国各地で開催されます。

◎金沢21世紀美術館「コレクション展2 文字の可能性」

2025年9月27日(土)~2026年1月18日(日)

URL: https://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=17&d=1830

◎道風記念館「館蔵品展「書の魅力」」

2025年11月29日(土)~2026年2月15日(日)

URL: https://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/shisetsu/bunka/tofu/tenji/1038170.html

◎台東区立書道博物館「明末清初の書画」*東京国立博物館との連携企画です

2026年1月4日(日) ~3月22日(日)

URL:https://www.taitogeibun.net/shodou/kannai/schedule/

◎東京国立博物館「明末清初の書画―乱世にみる夢―」*台東区立書道博物館との連携企画です

2026年1月1日(木) ~3月22日(日)

URL: https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=1255

◎三井記念美術館「国宝 熊野御幸記と藤原定家の書」

2025年12月6日(土)〜2026年2月1日(日)

URL: https://www.mitsui-museum.jp/exhibition/next.html

お時間がありましたら、ぜひ色々なところに生の作品を観に行ってみて下さい。

書画コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

書画コース

2025年09月26日

【書画コース】書画に救いを求める

こんにちは。書画研究室の渡邊浩樹です。 先日ふと、書画コースが開設された三年前のことを思い出していました。私は決して開設に携わったわけではありませんが、書画コー…

-

書画コース

2025年08月30日

【書画コース】なら工藝館へ!

書画コースでは、「書」と「水墨画」を体系的に学び、 実践と理論の両面から東洋の叡智に根ざした美への意識を高めていきます。今回は書画コースのなかでも「理論」にあた…

-

書画コース

2025年07月28日

【書画コース】特別講義「龍門二十品 ―北朝の書を中心に―」in台東区立書道博物館

みなさん、こんにちは。書画研究室の松岡です。 みなさまはいかがお過ごしでしょうか。 各地では猛暑となり、7月の京都は祇園祭で賑わっております。 今回の特別講義は…