和の伝統文化コース

- 和の伝統文化コース 記事一覧

- 【和の伝統文化コース】平安時代の宮廷正月行事と寝殿造庭園

2021年01月09日

【和の伝統文化コース】平安時代の宮廷正月行事と寝殿造庭園

新春を寿ぎ 謹んでごあいさつ申し上げます。

旧年中は未曾有の状況下におきまして、zoomによる遠隔授業や、対面授業における感染予防対策など、皆さまのご理解とご協力のおかげで無事にカリキュラムを遂行することができました。この場をお借りして、改めて御礼申し上げます。

年初めのブログは、和の伝統文化コース非常勤講師、叉東(さとう)が担当します。専門は庭園や住居などの日本の空間文化です。

さて、お正月に因んだ絵巻の場面から、平安時代の宮廷行事と寝殿造庭園についてご紹介します。画像は『年中行事絵巻』巻一の朝覲行幸(ちょうきんのぎょうこう)の場面です。

『年中行事絵巻』は平安時代の宮廷や公家の儀式や風俗が描かれた絵巻で、1157~79年頃の成立と考えられています。『日本大百科全書(ニッポニカ)』(小学館)によると、朝覲とは天皇が両親である上皇や上皇后の邸を訪問し、拝謁するための行幸(すなわち外出)のこと。嵯峨天皇の809年に始まり、鎌倉時代まで行われた年始挨拶の儀式として、正月の3、4日頃に行われました。

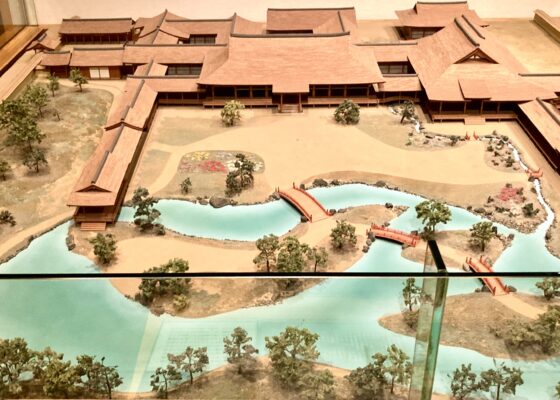

この場面は、高倉天皇(在位1168~80)が、父の後白河上皇の住む法住寺南殿に朝覲行幸した時の様子です。天皇上皇と正装した人々が、中央の舞人(よく見ると髪が黄色いですね)を鑑賞し、音楽を奏で、池に龍頭の舟を浮かべて新年を祝しています。大きな建物は寝殿造と呼ばれる様式の建物で、階段(御橋)の奥に裾をのぞかせているのが天皇と上皇。正装した人々は、摂政や関白、大臣など上級階級の面々です。池の手前に見える屋根は、池の中島に仮設された舞楽を奏する楽所人の小屋になります。

同時代に記された文献に、日本最古の造園書『作庭記』があります。

『作庭記』は主に、寝殿造庭園についての造園書で、この絵巻の庭園はまさに『作庭記』の世界といえます。緩やかに曲線を描く洲浜、池に掛かる反橋と寝殿造の御橋が直行せずズラされた配置、行事を行う際の楽所の配置と中島の役割など、まるで『作庭記』の造園指針が再現されているかのようです。文章のみの『作庭記』のような文献も、同時代に作成されたこうした他の文献と照らし合わせることで、具体像が見えてくることがあります。

こうした発見を楽しみながら、今年も一緒に豊かな学びを積み上げていきましょう!

和の伝統文化コース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

和の伝統文化コース

2024年04月09日

【和の伝統文化コース】大河ドラマ「光る君へ」でわかる平安時代の建物

みなさま、こんにちは。和の伝統文化コース非常勤講師の叉東(さとう)愛です。 今年の大河ドラマ「光る君へ」の舞台は、平安時代ですね。 江戸時代や戦国時代に比べ、平…

-

和の伝統文化コース

2024年08月08日

【和の伝統文化コース】大河ドラマと授業

こんにちは。和の伝統文化コースの野村です。 今年の大河ドラマ「光る君へ」は平安時代を描いているもので、SNSなどでも話題に上っているのをよく見かけます。皆さんは…

-

和の伝統文化コース

2018年10月01日

【和の伝統文化コース】めぐりめぐる庭園

和の伝統文化コースの中村です。 今年は梅雨明けを気にする間もない程、次々と台風やゲリラ豪雨にみまわれ、9月の台風では、京都の寺社や洛中の町家でも、思わぬ被害の報…