建築デザインコース

- 建築デザインコース 記事一覧

- 【建築デザインコース】京都・奈良 古建築めぐり~フィールドワーク~

2021年01月13日

【建築デザインコース】京都・奈良 古建築めぐり~フィールドワーク~

皆さんこんにちは。建築デザイン研究室です。

11月にはフィールドワークのスクーリングを行いました。

コロナ渦のなか、屋外や換気のよい屋内での対面スクーリングをしました。普段であれば格好の行楽シーズンでしたが、今年は少し緊張感をもっての開催となりました。

建築を学ぶためには、読書やレポートで知識や理論を養う「座学」・設計課題に取り組んで課題解決力や構築力を養う「演習」・実空間や実物を観察して目を養う「フィールドワーク」が必要です。そして、フィールドワークで実物の建築のすごみに感動することが、建築を学ぶモチベーションに不可欠です。建築の勉強範囲は広くて大変ですし、設計はいつも悩ましく決定のつらさがありますが、実物の建築はいつも感動と学ぶための勇気を与えてくれます。建築の学びに悶々としてきたら、フィールドワークで実物の建築に触れることがおすすめです。

フィールドワークのスクーリングでは、開催地や開催日によって見学する建物や課題が異なります。ここでは京都で開催されたフィールドワークの様子をご紹介します。

この建物は東寺・講堂です。800年代に創建され、1400年代末に消失しましたが、その後すぐに再建されました。この建物は驚くべきことに500年間建ち続けているのです。建築物の姿が素晴らしいことは言うまでもありませんが、木造で500年間も建ち続けていることが私達の心を打ちます。写真や文章を目にしても得られない感動があります。

この建物は東寺・講堂です。800年代に創建され、1400年代末に消失しましたが、その後すぐに再建されました。この建物は驚くべきことに500年間建ち続けているのです。建築物の姿が素晴らしいことは言うまでもありませんが、木造で500年間も建ち続けていることが私達の心を打ちます。写真や文章を目にしても得られない感動があります。

この建物は興福寺・中金堂です。創建より幾度も消失・再建を繰り返した後、2018年に再建された建築です。興福寺の伽藍(建物群)に中心となる最重要の建築物です。創建当時の建築物を研究して丁寧に再建されており、歴史の深みを感じられるようになっています。寺社仏閣は大変古くから建ち続けているものもありますが、一定の周期で同じ姿に建て替えられるものもあります。この建築物は物理的には新しいものですが、数百年前から様式を踏襲しており、ひとつの歴史の継承のしかたを表しています。

この建物は興福寺・中金堂です。創建より幾度も消失・再建を繰り返した後、2018年に再建された建築です。興福寺の伽藍(建物群)に中心となる最重要の建築物です。創建当時の建築物を研究して丁寧に再建されており、歴史の深みを感じられるようになっています。寺社仏閣は大変古くから建ち続けているものもありますが、一定の周期で同じ姿に建て替えられるものもあります。この建築物は物理的には新しいものですが、数百年前から様式を踏襲しており、ひとつの歴史の継承のしかたを表しています。

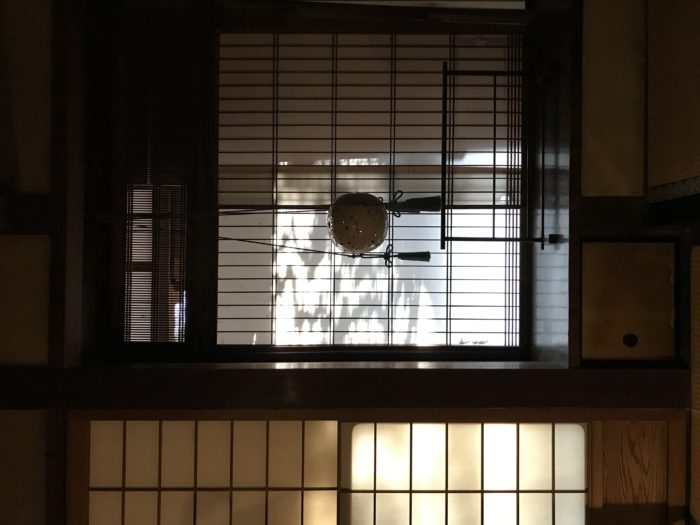

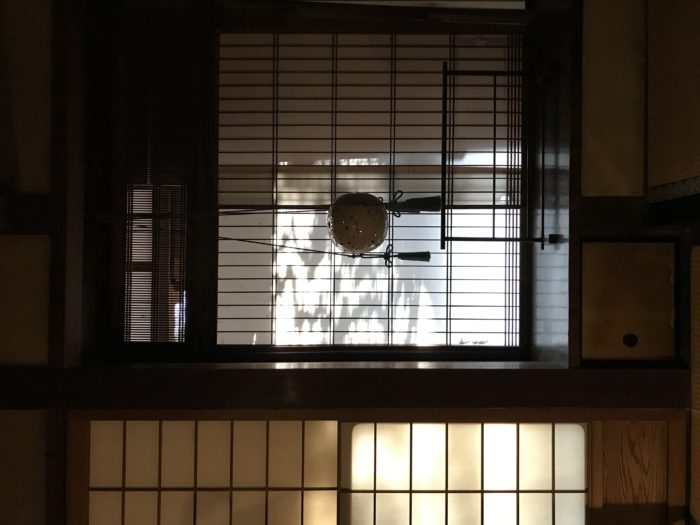

この建物は京都市中心部の吉田家住宅です。築110年の京町家で、今も住み続けられながら維持管理されています。現代の生活慣習からすると町家に住むのは難しいこともあり、現代的な住まい・宿泊施設・商業施設に改修されることも多いですが、こちらでは町家を守るために町家での暮らしを維持されているのです。庭は丁寧にお世話され、室内には日毎に調度品が替えられ、年に2回も建具の総入れ替えをします。町家には断熱性と風通しの異なる冬用の建具と夏用の建具があり、衣替えのように建具の入れ替えをするとのことでした。かまどにはいまも火を入れ、祭事のときに赤飯を振る舞うそうです。

この建物は京都市中心部の吉田家住宅です。築110年の京町家で、今も住み続けられながら維持管理されています。現代の生活慣習からすると町家に住むのは難しいこともあり、現代的な住まい・宿泊施設・商業施設に改修されることも多いですが、こちらでは町家を守るために町家での暮らしを維持されているのです。庭は丁寧にお世話され、室内には日毎に調度品が替えられ、年に2回も建具の総入れ替えをします。町家には断熱性と風通しの異なる冬用の建具と夏用の建具があり、衣替えのように建具の入れ替えをするとのことでした。かまどにはいまも火を入れ、祭事のときに赤飯を振る舞うそうです。

この建物は釜座町町家です。近年改修された町中にある町家で、地域の共有空間として運用されています。伝統的な工法を使って改修されていて、往時の町家の雰囲気を今に伝えています。こちらでは改修のプロセスを映像で見ながら、改修された実物の町家を観察しました。

この建物は釜座町町家です。近年改修された町中にある町家で、地域の共有空間として運用されています。伝統的な工法を使って改修されていて、往時の町家の雰囲気を今に伝えています。こちらでは改修のプロセスを映像で見ながら、改修された実物の町家を観察しました。

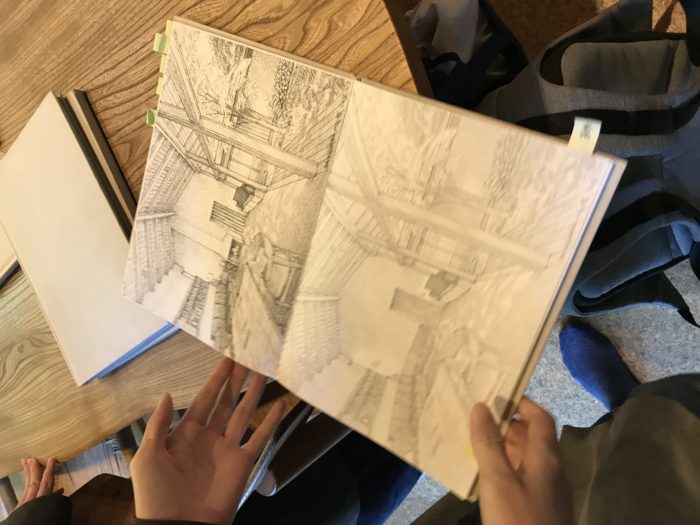

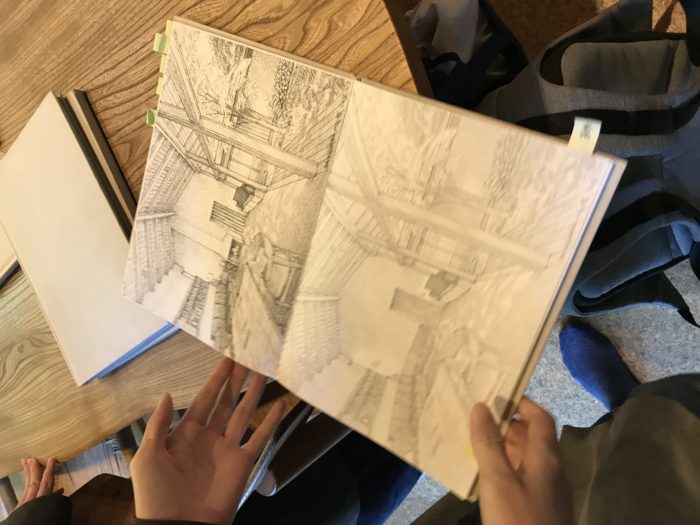

こちらは大学院で教えられている横内敏人先生の若王子アトリエです。周囲の自然環境に素直に対応した空間構成で、在来の木造による構法ですが、随所に現代的な工夫がこらされており、横内先生にご案内頂きました。現代に木造で建築をする意義を説明頂いたり、実務で描かれているスケッチや図面を見せて頂きつつ、実際の木造空間を体験するという濃密な時間でした。

こちらは大学院で教えられている横内敏人先生の若王子アトリエです。周囲の自然環境に素直に対応した空間構成で、在来の木造による構法ですが、随所に現代的な工夫がこらされており、横内先生にご案内頂きました。現代に木造で建築をする意義を説明頂いたり、実務で描かれているスケッチや図面を見せて頂きつつ、実際の木造空間を体験するという濃密な時間でした。

実際の建築をみれば、建築を志したときの熱意が湧き上がってくると思います。また、フィールドワークのスクーリングを通して、ご自身で建築を分析的に観察するガイドになります。フィールドワークをきっかけに建築の深みにどっぷりはまり、設計に活かしていきましょう。

建築デザインコース | 学科・コース紹介

11月にはフィールドワークのスクーリングを行いました。

コロナ渦のなか、屋外や換気のよい屋内での対面スクーリングをしました。普段であれば格好の行楽シーズンでしたが、今年は少し緊張感をもっての開催となりました。

建築を学ぶためには、読書やレポートで知識や理論を養う「座学」・設計課題に取り組んで課題解決力や構築力を養う「演習」・実空間や実物を観察して目を養う「フィールドワーク」が必要です。そして、フィールドワークで実物の建築のすごみに感動することが、建築を学ぶモチベーションに不可欠です。建築の勉強範囲は広くて大変ですし、設計はいつも悩ましく決定のつらさがありますが、実物の建築はいつも感動と学ぶための勇気を与えてくれます。建築の学びに悶々としてきたら、フィールドワークで実物の建築に触れることがおすすめです。

フィールドワークのスクーリングでは、開催地や開催日によって見学する建物や課題が異なります。ここでは京都で開催されたフィールドワークの様子をご紹介します。

この建物は東寺・講堂です。800年代に創建され、1400年代末に消失しましたが、その後すぐに再建されました。この建物は驚くべきことに500年間建ち続けているのです。建築物の姿が素晴らしいことは言うまでもありませんが、木造で500年間も建ち続けていることが私達の心を打ちます。写真や文章を目にしても得られない感動があります。

この建物は東寺・講堂です。800年代に創建され、1400年代末に消失しましたが、その後すぐに再建されました。この建物は驚くべきことに500年間建ち続けているのです。建築物の姿が素晴らしいことは言うまでもありませんが、木造で500年間も建ち続けていることが私達の心を打ちます。写真や文章を目にしても得られない感動があります。 この建物は興福寺・中金堂です。創建より幾度も消失・再建を繰り返した後、2018年に再建された建築です。興福寺の伽藍(建物群)に中心となる最重要の建築物です。創建当時の建築物を研究して丁寧に再建されており、歴史の深みを感じられるようになっています。寺社仏閣は大変古くから建ち続けているものもありますが、一定の周期で同じ姿に建て替えられるものもあります。この建築物は物理的には新しいものですが、数百年前から様式を踏襲しており、ひとつの歴史の継承のしかたを表しています。

この建物は興福寺・中金堂です。創建より幾度も消失・再建を繰り返した後、2018年に再建された建築です。興福寺の伽藍(建物群)に中心となる最重要の建築物です。創建当時の建築物を研究して丁寧に再建されており、歴史の深みを感じられるようになっています。寺社仏閣は大変古くから建ち続けているものもありますが、一定の周期で同じ姿に建て替えられるものもあります。この建築物は物理的には新しいものですが、数百年前から様式を踏襲しており、ひとつの歴史の継承のしかたを表しています。

この建物は京都市中心部の吉田家住宅です。築110年の京町家で、今も住み続けられながら維持管理されています。現代の生活慣習からすると町家に住むのは難しいこともあり、現代的な住まい・宿泊施設・商業施設に改修されることも多いですが、こちらでは町家を守るために町家での暮らしを維持されているのです。庭は丁寧にお世話され、室内には日毎に調度品が替えられ、年に2回も建具の総入れ替えをします。町家には断熱性と風通しの異なる冬用の建具と夏用の建具があり、衣替えのように建具の入れ替えをするとのことでした。かまどにはいまも火を入れ、祭事のときに赤飯を振る舞うそうです。

この建物は京都市中心部の吉田家住宅です。築110年の京町家で、今も住み続けられながら維持管理されています。現代の生活慣習からすると町家に住むのは難しいこともあり、現代的な住まい・宿泊施設・商業施設に改修されることも多いですが、こちらでは町家を守るために町家での暮らしを維持されているのです。庭は丁寧にお世話され、室内には日毎に調度品が替えられ、年に2回も建具の総入れ替えをします。町家には断熱性と風通しの異なる冬用の建具と夏用の建具があり、衣替えのように建具の入れ替えをするとのことでした。かまどにはいまも火を入れ、祭事のときに赤飯を振る舞うそうです。 この建物は釜座町町家です。近年改修された町中にある町家で、地域の共有空間として運用されています。伝統的な工法を使って改修されていて、往時の町家の雰囲気を今に伝えています。こちらでは改修のプロセスを映像で見ながら、改修された実物の町家を観察しました。

この建物は釜座町町家です。近年改修された町中にある町家で、地域の共有空間として運用されています。伝統的な工法を使って改修されていて、往時の町家の雰囲気を今に伝えています。こちらでは改修のプロセスを映像で見ながら、改修された実物の町家を観察しました。

こちらは大学院で教えられている横内敏人先生の若王子アトリエです。周囲の自然環境に素直に対応した空間構成で、在来の木造による構法ですが、随所に現代的な工夫がこらされており、横内先生にご案内頂きました。現代に木造で建築をする意義を説明頂いたり、実務で描かれているスケッチや図面を見せて頂きつつ、実際の木造空間を体験するという濃密な時間でした。

こちらは大学院で教えられている横内敏人先生の若王子アトリエです。周囲の自然環境に素直に対応した空間構成で、在来の木造による構法ですが、随所に現代的な工夫がこらされており、横内先生にご案内頂きました。現代に木造で建築をする意義を説明頂いたり、実務で描かれているスケッチや図面を見せて頂きつつ、実際の木造空間を体験するという濃密な時間でした。実際の建築をみれば、建築を志したときの熱意が湧き上がってくると思います。また、フィールドワークのスクーリングを通して、ご自身で建築を分析的に観察するガイドになります。フィールドワークをきっかけに建築の深みにどっぷりはまり、設計に活かしていきましょう。

建築デザインコース | 学科・コース紹介

おすすめ記事

-

建築デザインコース

2024年01月19日

【建築デザインコース】遠隔スクーリングでフィールドワーク?

皆さん、こんにちは。建築デザインコースです。 今年度から全てのスクーリング科目で遠隔での開講を始めている本コースですが、今回は建築には定番の授業「フィールドワー…

-

建築デザインコース

2021年02月19日

【建築デザインコース】オンラインと対面のハイブリッド授業

こんにちは。建築デザインコース研究室です。今回のブログでは東京外苑キャンパスで最近実施されたいくつかのスクーリングを紹介します。完全オンラインでの開講からハイブ…

-

建築デザインコース

2024年07月01日

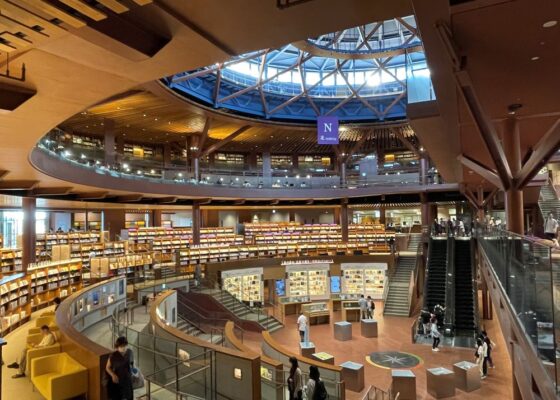

【建築デザインコース】学外スクーリング 金沢編

皆さん、こんにちは。建築デザインコースです。 7月に入って暑さも本格的になり、いよいよ夏本番ですね! 建築デザインコースには、学外にフィールドワークへ行くスクー…