ランドスケープデザインコース

- ランドスケープデザインコース 記事一覧

- 【ランドスケープデザインコース】特別公開講義『髙梨武彦と森林美学 -出会いとこれまでの歩み-』(2021/6/26開催)

2021年08月25日

【ランドスケープデザインコース】特別公開講義『髙梨武彦と森林美学 -出会いとこれまでの歩み-』(2021/6/26開催)

こんにちは。ランドスケープデザインコース業務担当の藤津です。

通信教育部ランドスケープデザインコースの起ち上げ以来ずっと在籍され、数多くの学生を指導して3月に定年退職、このたび名誉教授となられた髙梨武彦先生の特別公開講義の様子をご紹介します。

ランドスケープデザインコースでは、年2回(京都キャンパス1回、東京キャンパス1回)ゲスト講師を招いて、特別公開講義を開講しています。本来はどなたも聴講可能ですが、コロナ禍の感染拡大防止の観点から、当日京都キャンパスでスクーリング参加中の在学生の教室参加、それ以外の在学生と卒業生についてはオンラインZOOM併用、という形で開催し、難しい状況のなかで計100余名の参加がありました。

●髙梨武彦 京都芸術大学 名誉教授略歴

日本大学農獣医学部林学科卒業

京都大学大学院農学研究科研修員(造園学研究室)

博士(生物資源科学: 日本大学)

[主な業績]

著書

『森の生態と花修景』(京都造形芸術大学編 共著、角川書店、1998年)

『土木現場実用語辞典』(藤田圭一編共著、井上書院、1993年)

この他、論文多数。

森林美学との出会い

【講義概要】

森林美学は奥深い学問である。そこにはドイツから日本への近代林業の導入に始まり、造園(ランドスケープデザイン)の確立そして自然公園の設定へとつながる歴史がかさなっている。今日、森林美学は注目されはじめている。わずかながらであるが私の研究の軌跡を聞いていただきたい。(講義レジュメより)

講義は髙梨先生ご自身の青年期の学び~研究者・実務者時代の実践~そして教壇での指導・研究生活と日本の森林美学・ランドスケープデザインの歩みを重ね合わせる講義となりました。

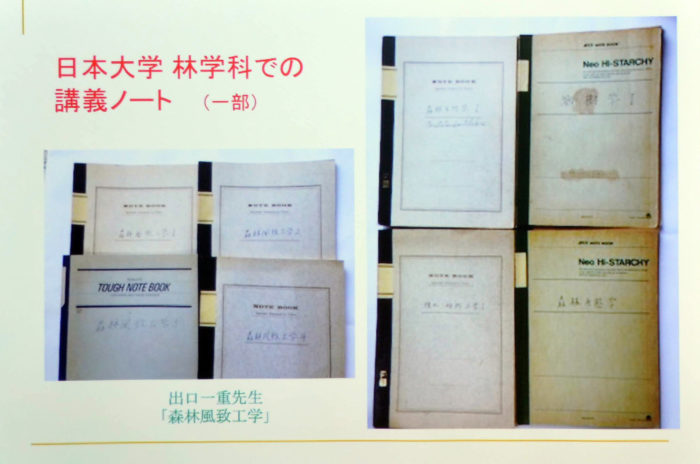

少年時代は遊ぶのが大好き、「山を歩いているだけで卒業できる大学がある」と聞いて入った林学科で髙梨青年は学問の楽しさに目覚めます。運命の出会いとなる出口一重先生を師と仰ぎ、その自宅におしかけて「森林風致工学」の教えを乞うたのが研究者としての第一歩となりました。出口先生の口頭を聞き取り清書した講義ノートはいまも大切になさっているとのこと。

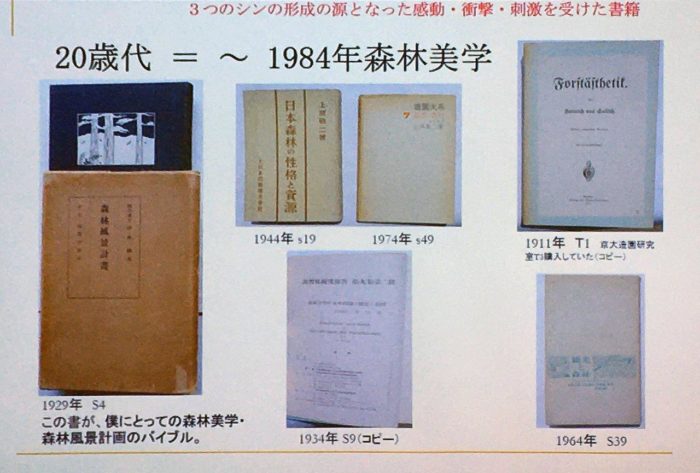

明治政府の推進した殖産興業の号令のもと、基幹産業の一つとしての林業の振興を支えると期待された造林学。当時精鋭の研究者だった川瀬善太郎や本多静六らは先進国のドイツに学ぼうと留学されたなかで「森林美学」に出会います。

1800年代中葉、ドイツでは産業革命による繁栄を謳歌する一方、公害の発生や労働者を取り巻く環境の悪化などの都市問題が勃発。こうした状況からの改善策として森林内を歩くことによる健康回復効果が注目され、森林レクリエーションが推奨されるようになります。木材生産の経済効率を上げることが至上の命題だった林学において、森林の風致という相反する価値観をどのように受け入れるべきなのか。そこに著されたのがハインリッヒ・フォン・ザリッシュ(ザーリッシュとも表記)の『森林美学』1885(明治18)年 でした。その本は「森林美・樹林美の解説」「遊歩道の設計」「森林の風致的取り扱い(森林風致施業)」など、現代にも通じる課題について記されていたのです。

ドイツ留学を終えた本多静六は1907(明治40)に東京帝国大学林学科の一科目として森林美学の講義を開始。そして1910(明治43)年に「森林美学」と題する論述を発表。日本における森林美学がここに誕生しました。本多は、日比谷公園、明治神宮神苑の設計にかかわり、日本のランドスケープデザイン黎明期の端緒を開いた一人であることはいうまでもありません。また大分県・由布院温泉では、経済再生にあたって(ドイツ)バーデン=バーデンを模範とすべしという趣旨の本多の言葉が指針となって、いまやスローツーリズムの先駆けとなったことでも知られます。まさに現代に通じるランドスケープデザインのダイナミックな潮流を、髙梨先生を通じてわたしたちも経験していることがよくわかります。

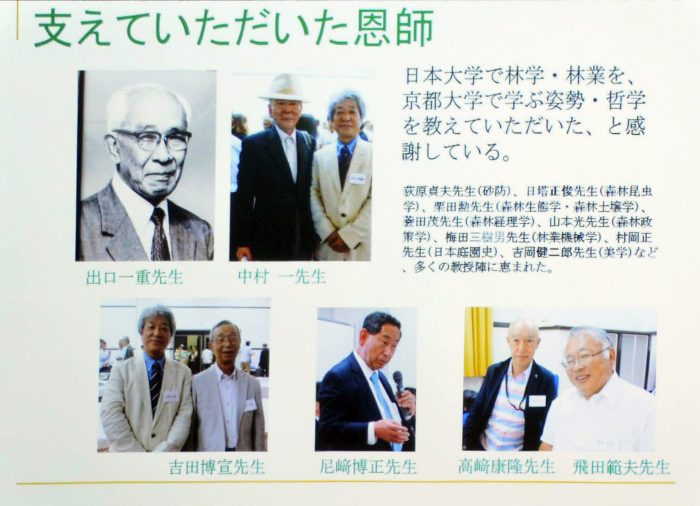

やがて導かれるように京都大学での研修員生活がスタートし、諸先生の教えを通じて京都学派の哲学的洗礼を浴びるようにして自然・森林・庭園世界への探求を深めていきます。そこで出会った第一級の知識や技術にあふれた先輩方―― 出口一重先生、中村一先生、吉田博宣先生、尼﨑博正先生、高﨑康隆先生、飛田範夫先生 ――との交流が現在の本コースの基礎になっています。

先生ご自身の歩みは学生時代~林野庁・民間企業時代、京都造形芸術大学時代 博士号取得前・博士号取得後の折々に学びの対象となった数多くの書籍についても惜しげなく紹介され、さながら髙梨先生という図書館(もしくは巨大な智慧の森)に邂逅しているような内容でした。

3つの研究テーマ

「これからの“森林美学”は、森林生態系を総合的に判断し、そこに五感による森林との接触を検討し、静的な散策・観察など感性を重視した森林の風致体験ができること、美しい森林の創造をしてゆくことにある。」『森の生態と花修景』(1998年・角川書店)第3章「森林と風致」(p.186)から髙梨先生の記述

京都学派へのアクセスにより研究者としての態度を「3つのシン(芯・真・新)――ぶれない・真の追及・新しいものへの挑戦」と思い定めるようになった髙梨先生。森林美学に貢献する道として生涯かけて以下の研究テーマに取り組むことになります。

①遊歩道の設計・楽しく歩く。

髙梨先生の問題意識は、日本人は「木の文化」に生きているという言説が広く流通するなかで、実際には身近な樹種も知らず森林に無関心であるという状況をどうすべきか、ということでした。

現状を知るべく、森林に立ち入ってもらうためにはどうすれよいのか。そのためには行ってみたくなる美しい森林というものが存在するのではないか。森林への関心を引く契機として、「快適な遊歩道の設計指針(案)」林業技術537号(1987年)等を発表。

②美しい森林の林分構造の解明

本数密度、うっ閉度・樹林被度、相対照度、林床植生の被度や高さ、見通し距離、樹種と林相・林型など、従来の先行研究によっても森林の様相をさまざまな数値によって評価する方法がとられてきましたが、「樹種別・林相別に対応する森林風致施業として適応する総合的・客観的数値指標の提示とはなっていない」という気付きに至ります。

「京都・東山および嵐山で行った森林に関する意識調査」(デザイン学研究51巻3号、2004年9月)では美しい・好まれると評価される森林をアンケートで分析抽出し、毎木調査によって林分構造を明らかにされました。

③森林風致施業の研究

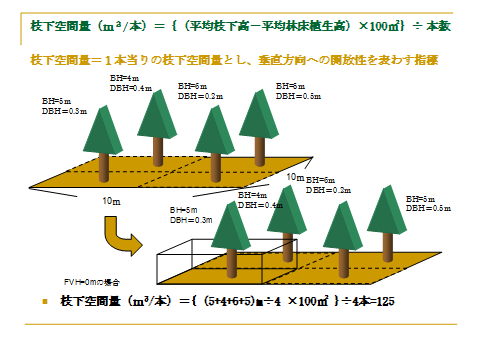

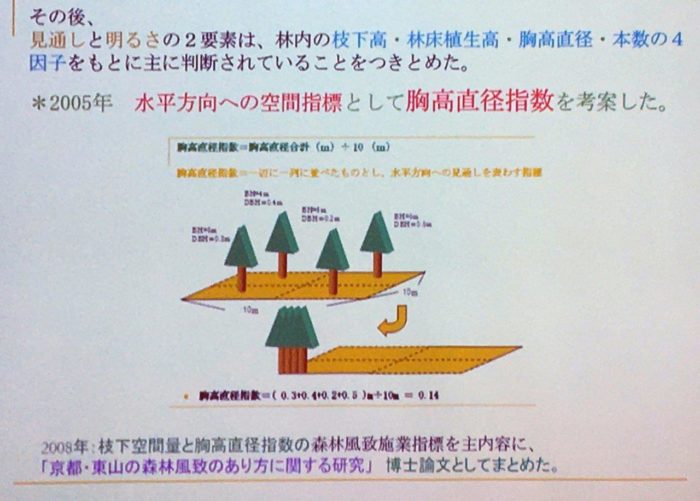

美しい森林へと誘導し、森林レクリエーションを行うため、どのような林業技術が求められるのでしょうか。従来の評価基準のみならず、林内の見通しと明るさという2要素が鍵になると考えた先生は、毎木調査や見通し距離の測定を行い、2003年に「森林風致施業のための指標に関する考察」(第114回日本林学会大会学術講演集)を発表。「枝下空間量」という評価基準を考案します。そして2005年には水平方向への空間指標として「胸高直径指数」を考案。

これら長年の探求が集積され、2008年に博士論文『京都・東山の森林風致のあり方に関する研究』を上梓されました。

これら2つの指標は簡便な毎木調査をもとに算出でき、森林風致施業の担い手は基礎的知識の習得により、林内の見通し距離と相対照度を基準に施業の指標を数量的・立体的に提示することができるため、将来の林分構造を設計に組みこみ、風致を意識した森林整備が可能となります。

聴講者へのメッセージ

最後に、髙梨先生から今回のメッセージとして、「これから多くのことを学ぶなかで身につけてほしい」3つのことが伝えられました。

1.風土に目を向ける。素材・構造・造形(デザイン)・色彩という4つの要素によって構成された風土に目をむけ、尊重してゆく。それぞれの地域で風景の地と図(骨格)となっている要素がなんであるのか。風土の特性を見出し尊重していってほしい。

2.四季の移ろいに目をむける。生物季節の記録を大切に。

3.環境問題に目をむける。

質疑応答では森林美学について髙梨先生からもっといろいろと多く学びたいという熱心な要望が多く、あっというまの2時間の講義で時間が惜しまれる中 閉会いたしました。

長年の運営業務から解放され、これからのプラン・夢を語られる中で、自分と家族の時間を大切にしながらも、いつか森林聖地、ドイツ・シュバルツバルトへの視察旅行もしたいとおっしゃっていた髙梨先生。まだまだ精力的なご活躍が大いに期待されます。

下記に髙梨先生の関連ブログ等をリンクして、このたびの報告を終了いたします。髙梨先生、素晴らしいご講義を誠にありがとうございました。

先生が退職された時期はコロナ禍による緊急事態宣言の最中で、謝恩会や送別会もままならない状況でした。いつかコロナ禍がおさまり、世の状況が好転したときには、そのときこそ先生のもとに参集して、盛大にお祝いしたいと切に願います。

次回、ランドスケープデザインコースによる特別公開講義は、9月を予定しています。都市緑化に旋風を巻き起こし、いまも語り継がれ注目され続けている先生をお呼びしたいと思います。どうぞご期待ください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。

【ランドスケープデザインコース】特別学習支援講義(髙梨武彦教授最終講義 2021.03.21)

【ランドスケープデザインコース】特別学習支援講義(髙梨武彦教授最終講義 2021.03.21)

【ランドスケープデザインコース】日本庭園から、いまあらためてランドスケープデザインを考える

【ランドスケープデザインコース】日本庭園から、いまあらためてランドスケープデザインを考える

ランドスケープデザインコース| 学科・コース紹介

おすすめ記事

-

通信教育課程 入学課

2020年07月27日

流動的で複雑な時代に求められる「芸術のチカラ」とは?

みなさん、こんにちは。通信教育部事務局です。 近年よく言われている「VUCA(ブーカ)」という言葉をご存知でしょうか? 特にビジネスシーンなどで市場や社会状況全…

-

ランドスケープデザインコース

2019年01月28日

【ランドスケープデザインコース】卒業生紹介 庭づくりの根っこ

通信教育部のパンフレットでは毎年卒業生の方に直接お会いして在学時のお話をお伺いしていますが、その内容をこちらのブログでも紹介いたします。 本日はランドスケープデ…

-

ランドスケープデザインコース

2020年07月18日

【ランドスケープデザインコース】風景をよみがえらせるランドスケープデザイン

こんにちは。ランドスケープデザインコース・業務担当非常勤講師の木村直紀です。 今年度のスクーリングはZoomでの授業が続いています。そこで、自主的に事例を見に行…