通信教育課程 入学課

- 通信教育課程 入学課 記事一覧

- 大人の学び直し「リカレント教育」-リスキリングとの違い、今注目される理由

2022年12月27日

大人の学び直し「リカレント教育」-リスキリングとの違い、今注目される理由

目次

リカレント教育とは?

リカレント教育とは、学校教育からいったん離れたあとも、必要に応じて企業と教育機関を行き来し、生涯にわたって学び続けることです(引用:厚生労働省webサイト)。

リカレント(recurrent)とは、「循環する」「再発する」が直訳ですので、ここでは企業と教育機関を反復することを指します。

今回のブログでは、大人の学び直し「リカレント教育」に興味のある方、働きながら学びたい方に向けて、リカレント教育とリスキリングの違い、リカレント教育が今注目される理由、大人が学び直す際の選択肢についてご紹介します。

リカレント教育とリスキリングの違い

リスキリング(Reskilling)とは、職場(企業)を離れずに、DXなどの技術革新やビジネスモデルによる変化に対応するために、企業研修の枠組みの中で継続的に新しく必要とされるスキルを身につけていくこと。現在は、IT、DX、AIなどに関連したスキルが注目されることが多いです。

リスキリングは職場の中で求められるスキル(新しいこと)を学んで実践し、新しい業務に就くことを指します。「企業が生き残るために必要なスキルを身につける(従業員にその学びの機会を提供する)」ことがリスキリングの本来の目的と言われています。

リカレント教育は企業と教育機関を反復すること、と先に紹介しました。個人が費用を捻出し、個人の興味や関心に基づき、好きな時間に学ぶため、その学びは「仕事に活かす」という目的にとどまらず、自身の人生にとって必要な学びを選び、重ねていくこととなります。

リカレント教育と生涯学習の違い

生涯学習とは、一般には人々が生涯に行うあらゆる学習、すなわち、学校教育、家庭教育、社会教育、文化活動、スポーツ活動、レクリエーション活動、ボランティア活動、企業内教育、趣味など様々な場や機会において行う学習の意味で用いられます(引用:文部科学省webサイト)。

リカレント教育とは、「学校教育からいったん離れたあとも、それぞれのタイミングで学び直し、仕事で求められる能力を磨き続けていくこと」ですので、仕事に活かすことが主な目的とされています。

今、なぜリカレント教育が注目されているのか

人生100年時代で働く期間が延びている

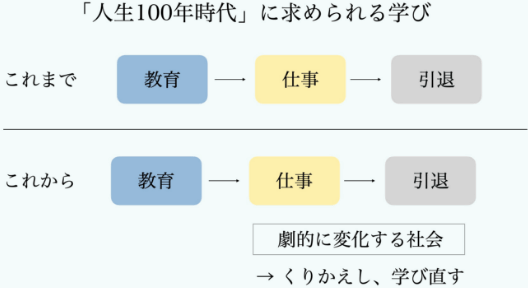

これまでは、社会に出る前に教育を受け、ひとつの仕事を定年までやり遂げ、引退する、というかたちで、多くの人の人生はシンプルな「3ステージ」で構成されていました。しかし、「人生100年時代」と呼ばれる現代では健康に働き続けられる期間がかつてよりも10年、20年と延びています。

一方で、さまざまな産業において機械化やAIの活用が進み、仕事で求められるスキルもこれまでにないほど大きく、かつ、早く変化していくと考えられます。

このため、一人の人が、一生のうちに何度も新しいことを学び、それを仕事に活かしていくことになります。単純に大学生=若者というように「ステージ」と「エイジ(年齢)」がイコールで結びつかなくなり、人生は多様な選択肢をもった「マルチステージ」へとシフトしようとしています。

参考書籍:『LIFE SHIFT〜100年時代の人生戦略〜』リンダ・グラットン/アンドリュー・スコット(著)池村千秋(翻訳)

企業からリカレント教育が求められている

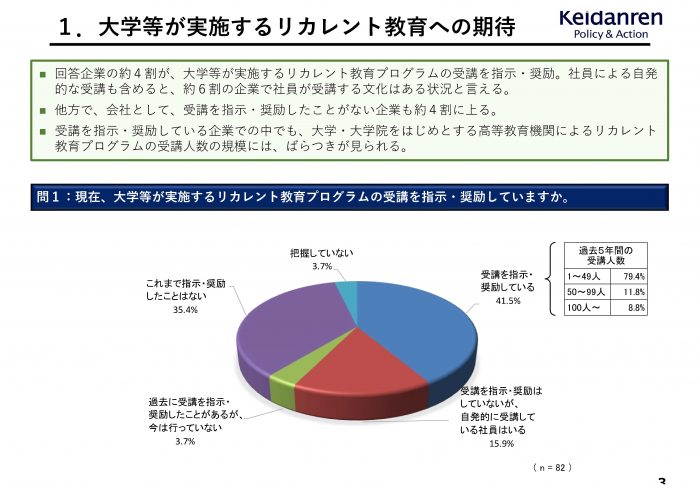

最近は、リカレント教育を推進する企業も増えてきています。経団連のアンケート調査では、「リカレント教育の受講を指示・奨励している」企業は約4割という結果となっており、社員による自発的な受講も含めると約6割の企業で社員がリカレント教育プログラムを受講する文化があります。

この結果からも、リカレント教育の注目度の高さがわかります。

リカレント教育の現状は?

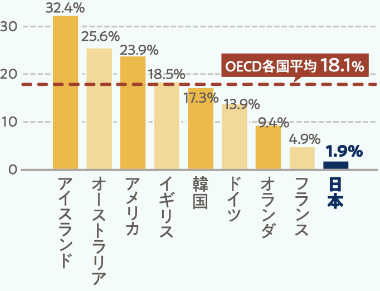

しかし、社会人の学び直しを実施している方の割合をみますと、OECD各国の25歳以上の高等教育機関への進学率のグラフでは、各国平均が18.1%に対して日本は1.9%と、とても低いのが現状です。

高等教育機関への進学における25歳以上の入学者の割合

参照:大学型高等教育機関「OECD stat extracts(2012)」(日本の数値は「学校基本調査」と文部科学省調べによる社会人入学生数(4年制大学))

大人になってからの「学び直し」が当たり前のこととして定着いない日本社会の状況下には、通学する時間がとれないことや経済的な理由など、さまざまな事情があることが見受けられます。

最新学習歴の更新が重要

社会では「最終学歴」が着目される場面がまだまだ多いですが、「教育学」を超える「学習学」の提唱者・本間正人先生(京都芸術大学 教授)は「最新学習歴」を重視し、最新学習歴を更新し続けることが大切だと、社会人の方々の背中を押すメッセージをあらゆる場所で発信されています。

グローバルな視点で捉えた「社会人の学び重ね」の意義についての本間先生のインタビューは本学webマガジン「瓜生通信」でご紹介しています。

社会人が大学で学ぶ場合、どう学ぶのがおすすめ?

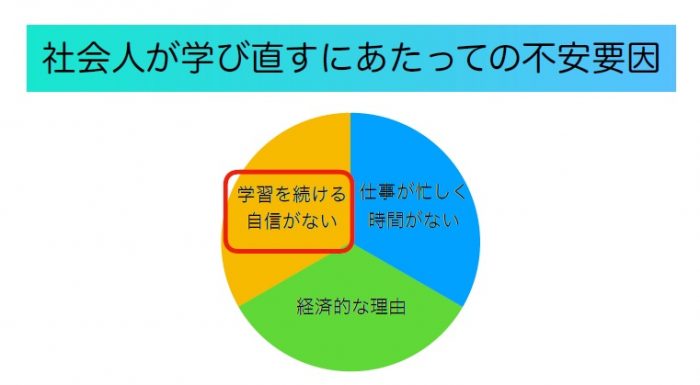

仕事をしながら学ぶ場合、大きく以下の3つが不安要因として挙げられます。

- 時間がない

- 経済的な負担が大きい

- 学習を続ける自信がない

厚生労働省の資料(p.26)でも学び直しの障害として「忙しくて学び直しの余裕がない」が第一位に挙がっており、次いで「費用がかかりすぎる」「家事・育児が忙しい」など、同様のものが挙げられています。

こういった不安要因を解決するために「通信制で学ぶ」という選択をする社会人も多くいます。

本学通信教育課程YouTubeでは、これまで多くの社会人大学生に伴走してきた京都芸術大学 通信教育部の教員が入学検討者のみなさんへのアドバイスや考え方のヒントをお伝えする動画を配信しています。

▼YouTube「芸術大学 教授に聞く!社会人が学び直すための3つのポイント」

リカレント教育で学べる内容は?

リカレント教育で学べる内容はビジネス系(MBA・経済・経営・法・政治 )、文系(文学・語学・社会学・国際・宗教・環境 )、理工・情報・IT系、心理、教育、福祉、芸術関連など様々です。

文部科学省の「マナパス」(社会人の学びを応援するポータルサイト)でも、社会人の学びに関する情報が幅広くまとめられています。

リカレント教育として「芸術」を学ぶ意義

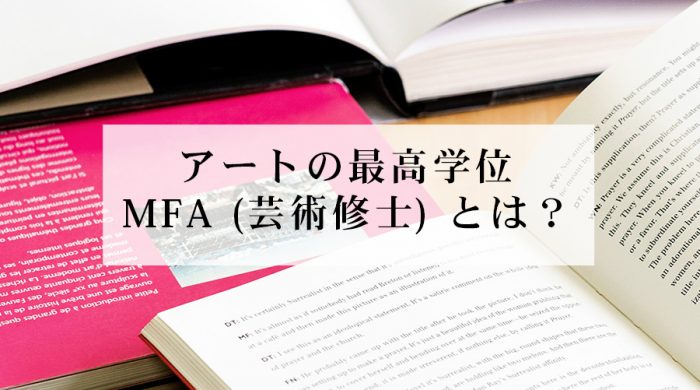

海外に目を向けると、アートやデザインに関わる人たちだけでなく第一線のビジネスパーソンのグローバルスタンダードな最終学歴(あるいは“最新”学歴)としてMFAが注目されています。

MFAは“Master of Fine Arts”の略称で、日本では「芸術修士」や「美術学修士」と呼ばれています。2008年、ニューヨークタイムズ誌に掲載されたアメリカの著名作家ダニエル・ピンク氏の記事に「MFA is New MBA」という言葉が登場。古くからの伝統を重んじる企業も、想像力や創造的な思考をますます評価するようになっていると論じ、世界的な注目を集めました。MFAはMBA(経営学修士)のようにスタンダードな学位として、世界的に注目が集まっています。

MFA(芸術修士)について詳しくはこちら

学び直しではなく“学び重ね”

芸術の学びが一般的な社会人教育の”学び直し” と違うのは、それまで培ってきたキャリアに”学び重ねる” ことができる点。

芸術をこれまでのキャリアや自身の専門性とどう融合させていくか。リセットして学び直すのではなく、自分自身を”更新” できるのが芸術の優位性です。

京都芸術大学では、どんな学び方がある?

・通信制大学

通信制大学の特長は芸術の専門分野を体系的に学べることです。

カルチャースクールやセミナー等と異なり、自分が学びたいことだけを学ぶのではなく専門分野の学びに加えて芸術体系全体を通じて専門分野の学びをより深めていくことを目指します。卒業すると「学士(芸術)」が授与されます。

より多くの社会人に芸術教育を開くことを目的に本学は設置されておりますので、入学試験はなく、出願書類による書類審査のみです。芸術をはじめて学ぶ方を対象にカリキュラム設計がされています。

通信制大学について詳しくはこちら

・通信制大学院

大学をすでに卒業されていて自身のテーマに合う領域や分野があれば大学院への出願も検討されてもよいかと思います。

ただし、学部(通信制大学)と違い、初学者向けではありません。研究・制作スキルのベースがある方を対象にしています。出願時にはこれまでの研究実績やポートフォリオといった指定提出物をもとに、書類審査を行います。

通信制大学院について詳しくはこちら

・科目等履修(博物館学芸員課程)

大学に正科生として入学せず、国家資格である博物館学芸員資格の取得を目指す科目等履修の制度もあります。1年間で資格取得に必要な科目や単位を履修していただきます。

また、通信教育課程のなかで「科目等履修生(博物館学芸員課程)」のみ、厚生労働省が実施している雇用対策事業の一つ「教育訓練給付制度(一般教育訓練)」の指定講座となっています。科目等履修生の課程を修了後、受講費用の一部が、教育訓練給付金としてご自身の住所を管轄するハローワークを通じて支給されます。

なお、通信制大学の学科・コースに所属しながら学芸員資格取得をプラスαで受講(資格課程)することも可能となっています。

科目等履修について詳しくはこちら

資格課程について詳しくはこちら

・公開講座(藝術学舎)

もうひとつ、本学では一般公開講座「藝術学舎」というものもあります。入学せずに、好きな講座を1講座から受講できます。

年間250講座の多彩なプログラムを開講しており、ほとんどの講座は通信教育部の科目として単位連携が可能です。

入学前に受講した講座も、入学後に単位連携ができるため、まずは芸術の学びがどのようなものか一度体験してみたいという方にはおすすめです。

京都芸術大学では、どんな学生が学んでいる?

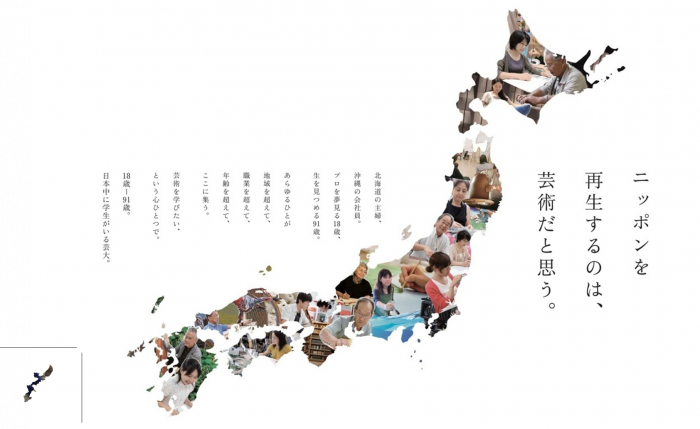

京都芸術大学通信教育部では、1.3万人以上(2022年5月現在)の学生が18歳から90歳代、日本全国から海外まで、ひとりひとりが仕事や生活を持ちながら学んでいます。

本学の卒業生たち総勢100名強のみなさんに、

学科コース、年代、地域別に絞込検索も可能です。

おすすめ記事

-

通信教育課程 入学課

2023年12月27日

よく読まれている【人気記事TOP5】をご紹介!

本ブログでよく閲覧いただいている記事の上位5記事を紹介いたします。学科コースの教員が担当コースの学びの様子を紹介する各記事はもちろんですが、本学の通信教育部で学…

-

通信教育課程 入学課

2025年03月09日

【速報】学びの集大成!2024年度 京都芸術大学 通信教育課程 卒業・修了制作展

いよいよ始まりました、芸大生の学びの集大成「卒業制作」! 「2024年度 京都芸術大学 通信教育課程 卒業・修了制作展」が、2025年3月9日(日)から16日(…

-

通信教育課程 入学課

2018年06月18日

世界が注目する「芸術のチカラ」

みなさん、こんにちは。通信教育部事務局です。 さていきなりですが「MBA」と「MFA」、 ちょっと似ているこのふたつの言葉の意味、ご存知ですか? 「MBA」は …