染織コース

- 染織コース 記事一覧

- 【染織コース】サイアノタイププリントを使ったグループ展に出品しました

2024年10月28日

【染織コース】サイアノタイププリントを使ったグループ展に出品しました

皆さんこんにちは。染織コースの久田多恵です。8月28日に掲載したこちらのブログでサイアノタイププリントのワークショップに参加した時の様子をご紹介しました。

ワークショップで体験したサイアノタイププリントと版画のドライポイントを使った展覧会が10月初旬に開催されました。案内状はこちらです。

ワークショップが終わってから展覧会に出す作品に取り組んできました。何しろ初めての技法、そして展覧会の開催趣旨として普段の作品制作と関連させてサイアノタイプ、またはドライポイントを展開する(!)というもので私にとっては難題でした。企画をされた染色作家の室田泉さん、版画作家の吉田佐和子さんとも相談しながら進めました。

室田さんからのアドバイスというかリクエストは、ほぐし絣にトライしてみては、というものでした。ほぐし絣は一旦織った布に何らかの染色を施し、その布を解いてから再び織るという方法です。レトロでおしゃれな着物の銘仙(めいせん)もほぐし絣の技法が使われています。せっかく織った布を解いてまた織るという手間をかけるのは、もう一度織る際に微妙なずれができて、他にはない効果を出せるからです。よく使われる染色技法はスクリーンプリントです。スクリーンプリントについては少し前のブログですが、こちらに染織コースで行っているスクリーンプリント授業の様子が紹介されています。

スクリーンプリントではなくサイアノタイププリントでほぐし絣を取り入れた人は今までにいないらしいので、これは新たな可能性があると思いました。8月のワークショップに参加した時は、自分の作品に取り入れるとしたらサイアノタイププリントでできた布を切って織物のよこ糸として織り込むというものでした。布を切る、または裂いてよこ糸として織り込む方法は裂き織り(さきおり)と呼ばれていて、これに取り組んでいる人は多くいます。

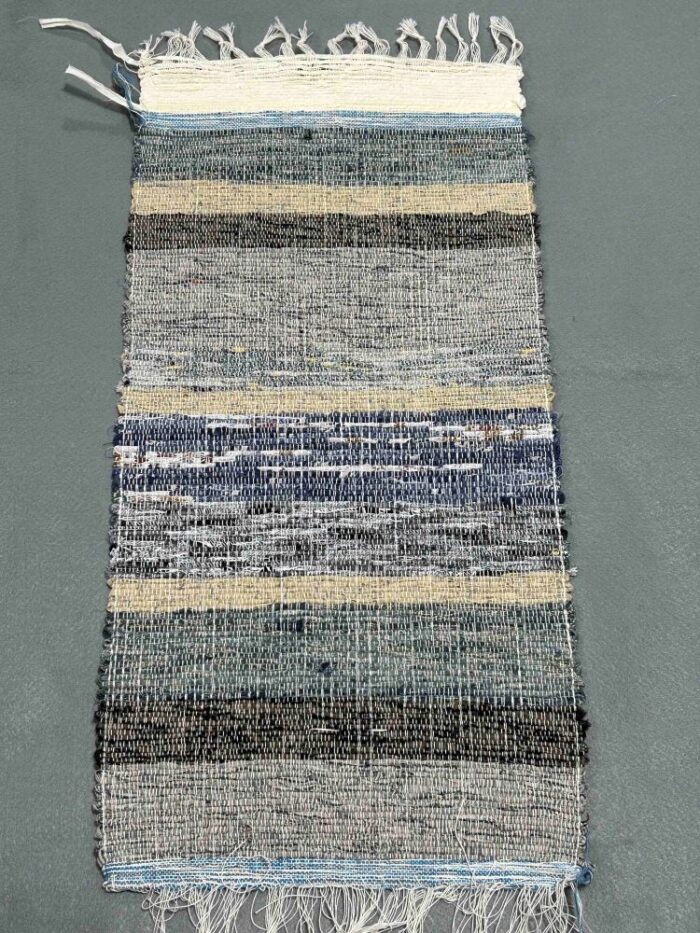

こちらの布は昨年佐渡市を訪れた折に「相川技能伝承展示館」で織らせてもらったものです。厚みがあって独特の風合いがあります。サイアノタイププリントとの相性はどうなのか、未知数です。

まずはほぐし絣のための白生地を織りはじめました。白生地を織るのは普段あまりしないことなので何日もかかってやっと画用紙サイズの布ができました。あまりにも時間がかかり何だか先行きが不安になってきたので、これまでに織った作品で布として再利用できそうなものを探して、これも材料とすることにしました。同時に裂き織り用のたて糸の準備もして三種類の方法を同時進行で行うことになりました。

暑かった今年の夏、サイアノタイププリントに必要な強い日差しは有り余るほどあります。有り余るほどないのは制作時間です。これは分かり切ったことなので晴れ間を見計らって感光を行います。前回のブログにも書きましたが、薬品を塗って乾燥させた紙や布は光が当たると感光して青くなるので、緊張して作業にあたります。いざ布を広げて感光させようとしたら途端に雲が太陽を遮ってしまい、焦ることもしばしばです。失敗も仕方なし、と思って何枚も感光しては水洗いを繰り返しました。

感光した布を切って織り込んだものがこちら。布を引き裂くと糸が解けてきて、裂き織りではそれが一つの魅力となります。温かみのある表情ではあるのですが、サイアノタイププリントはどちらかというとクールでシャープな印象の方が合います。極力糸が解けてこないようにカッターで布を切りました。でもどうしても紙を切るようにはいかず、ちょろちょろと出てくる糸に難儀しました。

次はほぐし織りです。織った白生地に感光液を塗って乾かし、感光させましたが、こちらは一枚しかない貴重な布なので失敗できません。紙や布で何回か実験してから感光させました。綺麗な青に発色して安堵しました。糸を解く工程は思ったよりも順調に進みました。

ほぐした糸を織る工程は思った以上に難しいものでした。というのも感光して青くなった部分は糸の表面だけで、糸の裏側は真っ白だったからです。できるだけ青い部分が見えるように織ってもちょっとした手加減で糸が裏返ってただの白い糸を織っているような状態になってしまうのです。

最初のくっきりとしたプリントではなく、ところどころが裏返って画像がぼやけるのが面白いところ、と思ってみてもぼやけすぎていて面白さには辿り着けないというのが実情です。プリントする形を何にするか、などまだまだ検討する必要があるように思いました。試みた二つの方法は苦戦続きで、時間の足りなさにがっくりしました。以前に織った作品を材料とする試みは、感光して水洗い、その後放置するように干したままにしていました。

改めて見るとこれが一番いいのではないかと思えました。最初に織った時は木綿糸を白と紺に染め分けて、その糸で「よこ絣」という方法で織っています。よこ絣で織り出した形と、その上にサイアノタイププリントが重なり、透明感が出ています。

糸を染料で染めると繊維の中まで色が浸透します。その糸で織った部分に対して、サイアノタイププリントは表面の太陽光が当たったところだけが青くなります。その違いが対比のように見えてきました。深く浸透する紺色、浅い部分に乗る軽やかな青、なんだか偶然に助けられて展覧会に出品できそうな気がしてきました。

もともとの織り作品も実は人物のシルエットがモチーフです。そこに今回は足のシルエットをサイアノタイプでプリントしました。重なる画像に動きが出ています。実際のところ太陽光で露光する際は瞬間芸のようなもので、一瞬でポーズを決めて、決めてからは3分間動かないようにします。元々の絵柄がどうだったかとか、重なる影がどうなるかなどは考える余裕がなく構成も考えていません。考えていないのがよかったのか、ともかく思ってもいなかった出来上がりになりました。

悪戦苦闘のグループ展参加で、何とか見てもらえるものに仕上げることができて安堵しています。ビギナーズラックとも言える結果なので、今後に繋げられるようもっともっと実験をしてきたいと思っています。

染織コース | 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

【染織コース】サイアノタイププロセスを体験しました

ワークショップで体験したサイアノタイププリントと版画のドライポイントを使った展覧会が10月初旬に開催されました。案内状はこちらです。

展覧会の案内状

ワークショップが終わってから展覧会に出す作品に取り組んできました。何しろ初めての技法、そして展覧会の開催趣旨として普段の作品制作と関連させてサイアノタイプ、またはドライポイントを展開する(!)というもので私にとっては難題でした。企画をされた染色作家の室田泉さん、版画作家の吉田佐和子さんとも相談しながら進めました。

案内状の文字面

室田さんからのアドバイスというかリクエストは、ほぐし絣にトライしてみては、というものでした。ほぐし絣は一旦織った布に何らかの染色を施し、その布を解いてから再び織るという方法です。レトロでおしゃれな着物の銘仙(めいせん)もほぐし絣の技法が使われています。せっかく織った布を解いてまた織るという手間をかけるのは、もう一度織る際に微妙なずれができて、他にはない効果を出せるからです。よく使われる染色技法はスクリーンプリントです。スクリーンプリントについては少し前のブログですが、こちらに染織コースで行っているスクリーンプリント授業の様子が紹介されています。

【染織コース】暮らしの中の布・手拭い「スクリーンプリントで手拭いを染める」

スクリーンプリントではなくサイアノタイププリントでほぐし絣を取り入れた人は今までにいないらしいので、これは新たな可能性があると思いました。8月のワークショップに参加した時は、自分の作品に取り入れるとしたらサイアノタイププリントでできた布を切って織物のよこ糸として織り込むというものでした。布を切る、または裂いてよこ糸として織り込む方法は裂き織り(さきおり)と呼ばれていて、これに取り組んでいる人は多くいます。

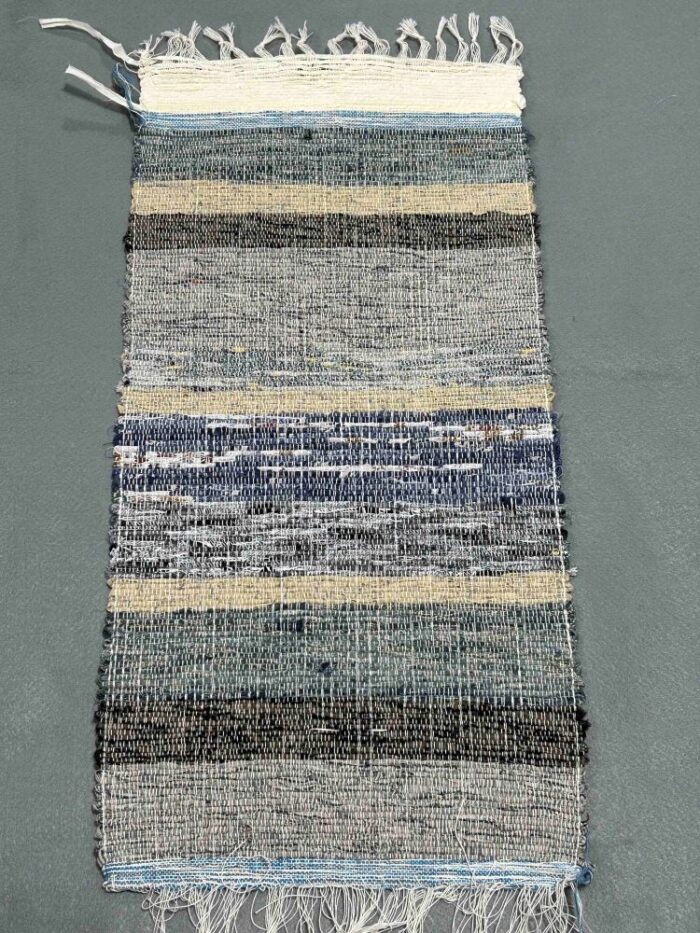

裂き織りの布

こちらの布は昨年佐渡市を訪れた折に「相川技能伝承展示館」で織らせてもらったものです。厚みがあって独特の風合いがあります。サイアノタイププリントとの相性はどうなのか、未知数です。

まずはほぐし絣のための白生地を織りはじめました。白生地を織るのは普段あまりしないことなので何日もかかってやっと画用紙サイズの布ができました。あまりにも時間がかかり何だか先行きが不安になってきたので、これまでに織った作品で布として再利用できそうなものを探して、これも材料とすることにしました。同時に裂き織り用のたて糸の準備もして三種類の方法を同時進行で行うことになりました。

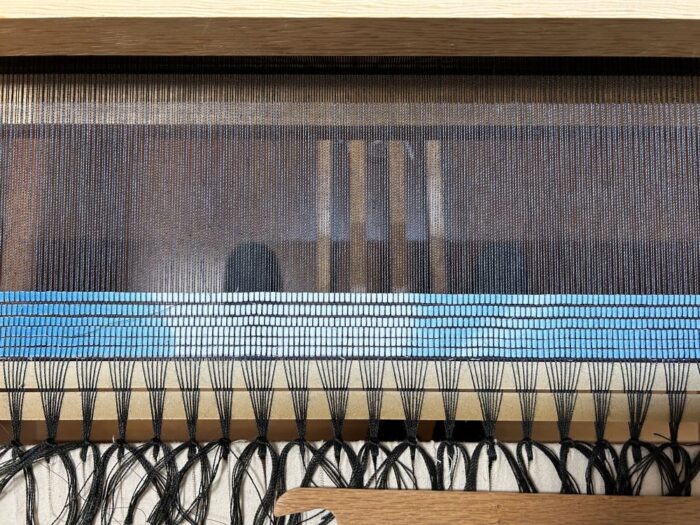

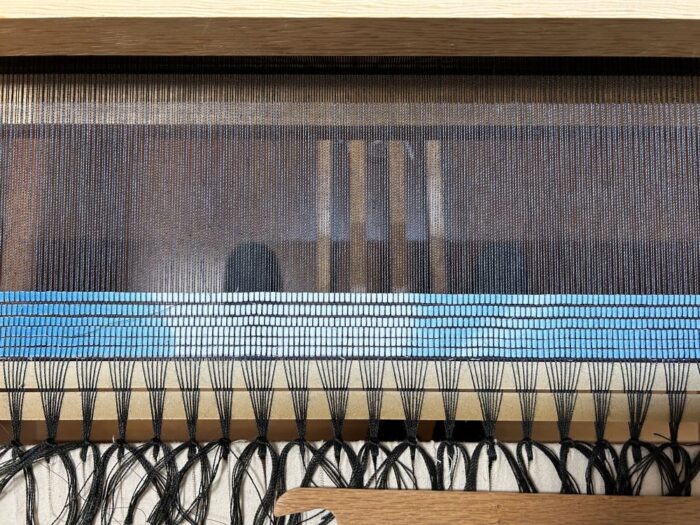

裂き織りの試織

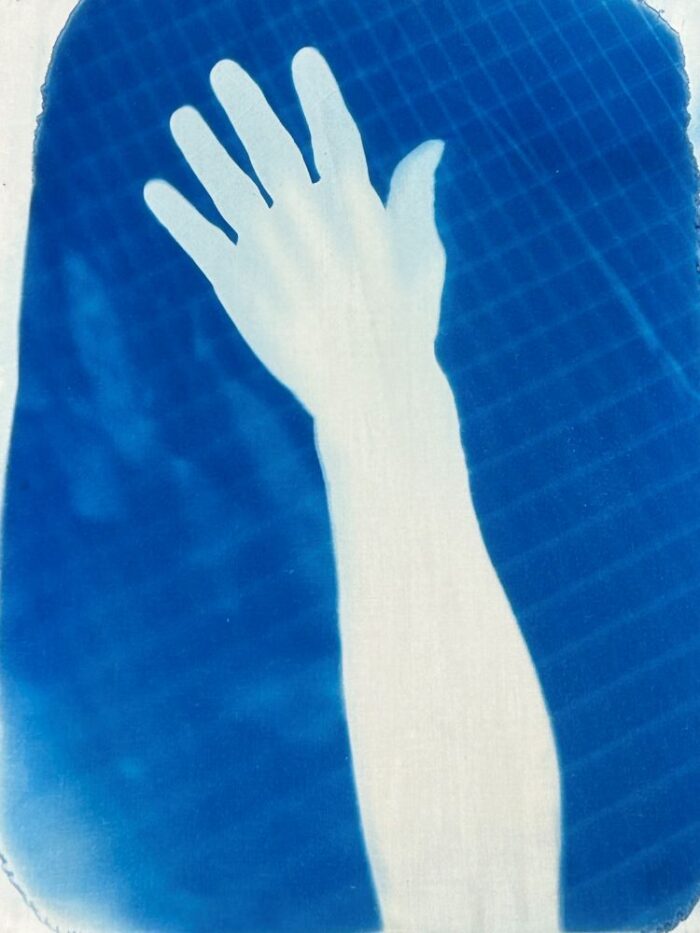

暑かった今年の夏、サイアノタイププリントに必要な強い日差しは有り余るほどあります。有り余るほどないのは制作時間です。これは分かり切ったことなので晴れ間を見計らって感光を行います。前回のブログにも書きましたが、薬品を塗って乾燥させた紙や布は光が当たると感光して青くなるので、緊張して作業にあたります。いざ布を広げて感光させようとしたら途端に雲が太陽を遮ってしまい、焦ることもしばしばです。失敗も仕方なし、と思って何枚も感光しては水洗いを繰り返しました。

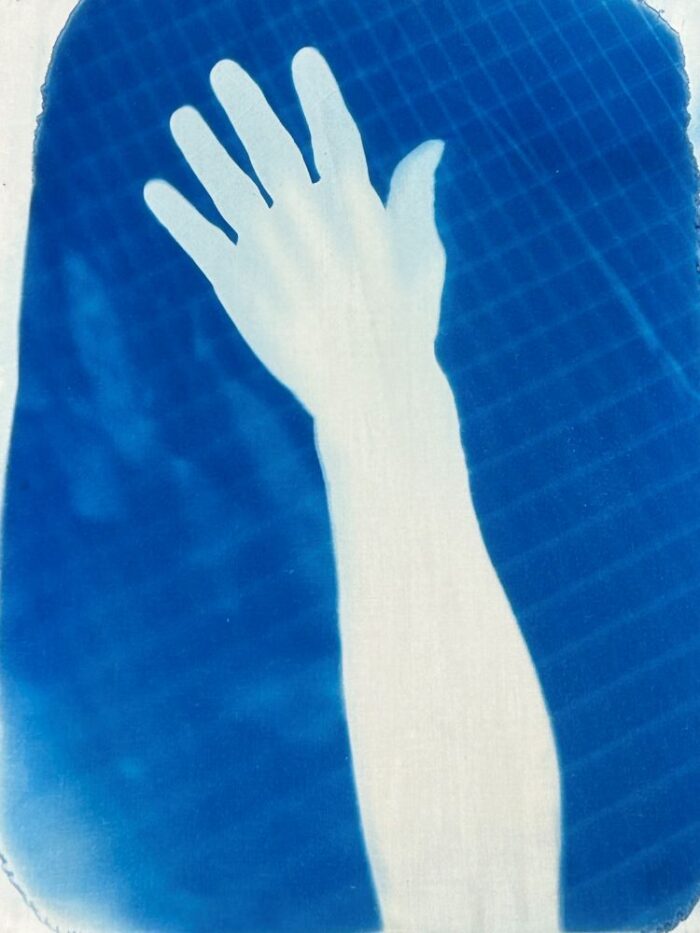

感光した布

感光した布を切って織り込んだものがこちら。布を引き裂くと糸が解けてきて、裂き織りではそれが一つの魅力となります。温かみのある表情ではあるのですが、サイアノタイププリントはどちらかというとクールでシャープな印象の方が合います。極力糸が解けてこないようにカッターで布を切りました。でもどうしても紙を切るようにはいかず、ちょろちょろと出てくる糸に難儀しました。

裂き(切り)織り

次はほぐし織りです。織った白生地に感光液を塗って乾かし、感光させましたが、こちらは一枚しかない貴重な布なので失敗できません。紙や布で何回か実験してから感光させました。綺麗な青に発色して安堵しました。糸を解く工程は思ったよりも順調に進みました。

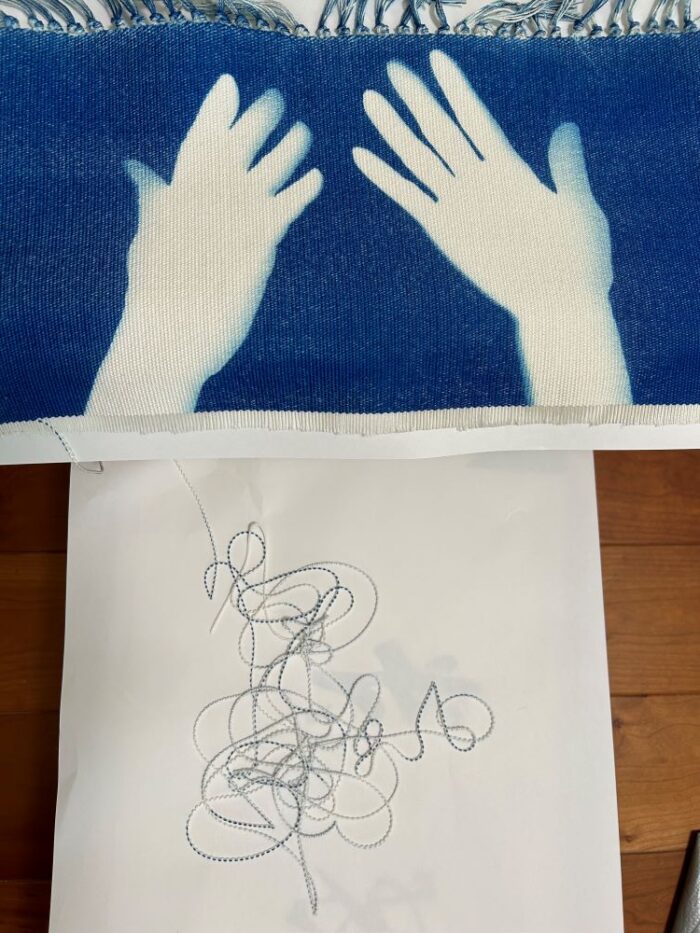

ほぐし途中の様子

ほぐした糸

ほぐした糸を織る工程は思った以上に難しいものでした。というのも感光して青くなった部分は糸の表面だけで、糸の裏側は真っ白だったからです。できるだけ青い部分が見えるように織ってもちょっとした手加減で糸が裏返ってただの白い糸を織っているような状態になってしまうのです。

ほぐした糸を織る

最初のくっきりとしたプリントではなく、ところどころが裏返って画像がぼやけるのが面白いところ、と思ってみてもぼやけすぎていて面白さには辿り着けないというのが実情です。プリントする形を何にするか、などまだまだ検討する必要があるように思いました。試みた二つの方法は苦戦続きで、時間の足りなさにがっくりしました。以前に織った作品を材料とする試みは、感光して水洗い、その後放置するように干したままにしていました。

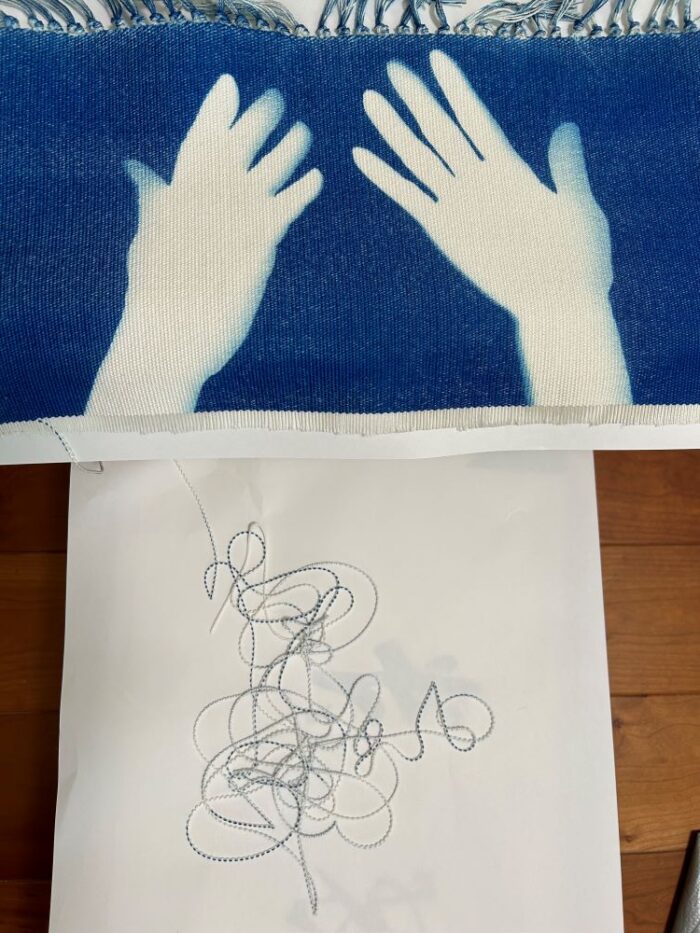

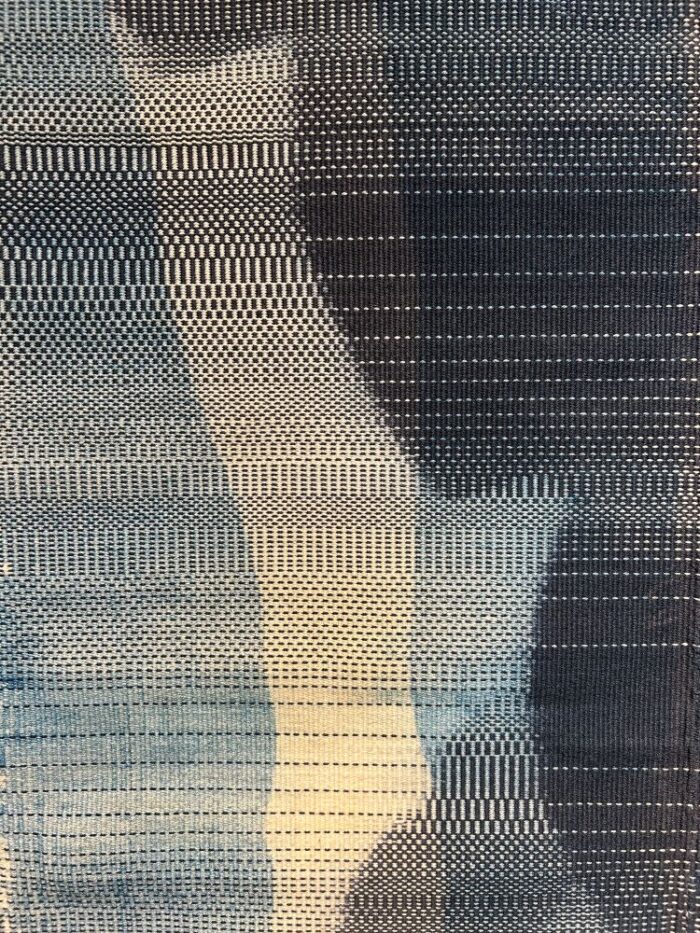

以前織った布に感光したもの

改めて見るとこれが一番いいのではないかと思えました。最初に織った時は木綿糸を白と紺に染め分けて、その糸で「よこ絣」という方法で織っています。よこ絣で織り出した形と、その上にサイアノタイププリントが重なり、透明感が出ています。

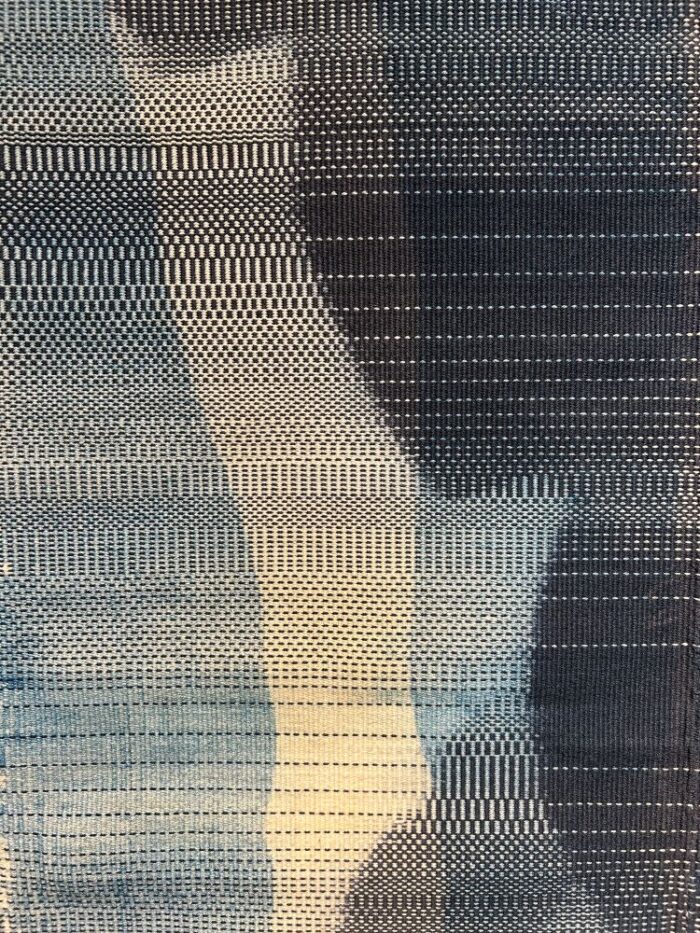

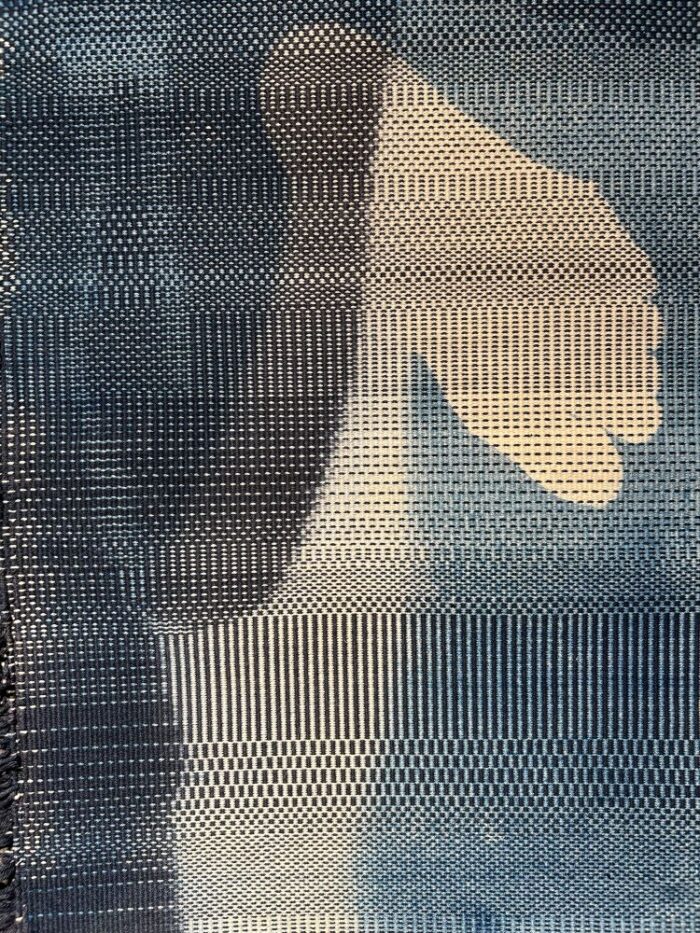

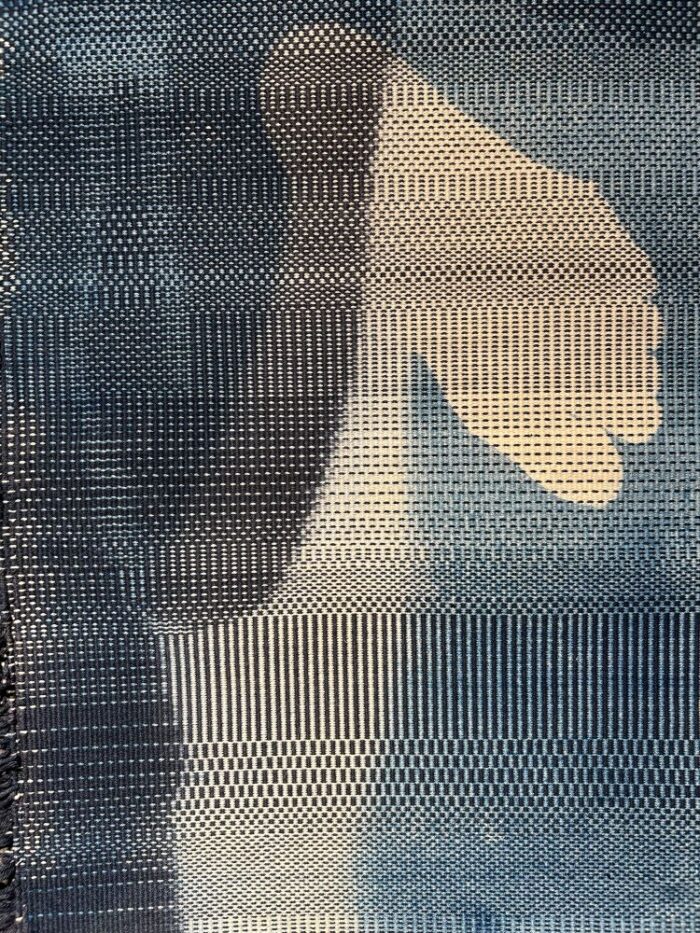

作品部分

糸を染料で染めると繊維の中まで色が浸透します。その糸で織った部分に対して、サイアノタイププリントは表面の太陽光が当たったところだけが青くなります。その違いが対比のように見えてきました。深く浸透する紺色、浅い部分に乗る軽やかな青、なんだか偶然に助けられて展覧会に出品できそうな気がしてきました。

出品した作品

もともとの織り作品も実は人物のシルエットがモチーフです。そこに今回は足のシルエットをサイアノタイプでプリントしました。重なる画像に動きが出ています。実際のところ太陽光で露光する際は瞬間芸のようなもので、一瞬でポーズを決めて、決めてからは3分間動かないようにします。元々の絵柄がどうだったかとか、重なる影がどうなるかなどは考える余裕がなく構成も考えていません。考えていないのがよかったのか、ともかく思ってもいなかった出来上がりになりました。

作品部分

悪戦苦闘のグループ展参加で、何とか見てもらえるものに仕上げることができて安堵しています。ビギナーズラックとも言える結果なので、今後に繋げられるようもっともっと実験をしてきたいと思っています。

染織コース | 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

染織コース

2024年08月28日

【染織コース】サイアノタイププロセスを体験しました

皆さんこんにちは。染織コースの久田多恵です。サイアノタイププロセスとか、サイアノタイププリントという技法について、聞いたことがある方も多いでしょう。日光写真や青…

-

染織コース

2018年10月12日

【染織コース】いろいろな織機

みなさんこんにちは。染織コースの久田多恵です。学部の織に関する授業や大学院ではさまざまな織機を使って基本的な織り方から高度な技法まで、多種多様な織物に取り組んで…

-

染織コース

2019年06月18日

【染織コース】卒業制作スクーリング紹介

皆さんこんにちは。染織コースの久田です。6月に開講された卒業制作スクーリングのうち、織物に取り組んでいる様子をご紹介します。 4月の初回スクーリングで制作計画を…