染織コース

- 染織コース 記事一覧

- 【染織コース】織物に関するスクーリング紹介 −綴織を中心に−

2025年11月06日

【染織コース】織物に関するスクーリング紹介 −綴織を中心に−

こんにちは。染織コースの久田多恵です。以前こちらのブログでタペストリーについて書きました。【染織コース】「タペストリーとは・・?綴織の表現」(2021年10月15日)

実際の授業の様子も少し紹介しました。今回は綴織に関する授業の様子をもう少し詳しくご紹介します。

現在のカリキュラムでは入学1年目の全員が受講する基礎課題で綴織の初歩を学びます。選択制となる3年次ではもう少し詳しく学びます。3年次ではテーマの設定、スケッチによる取材、下図の進め方、綴織のさまざまな技法について学びます。卒業制作で綴織の技法を用いる学生も多く、その場合は主題の深め方や効果的な展示方法を学び完成度を上げていくことを目指します。

染織を体系的に学ぶ場合、基礎、発展、応用といった様々な場面で綴織を取り上げます。絵画的な表現が可能な技法であり、力強い作品につなげることができます。

入学1年目のスクーリング「織物の表現を知る」では事前課題で下図を描き、スクーリングで織り上げます。2日間の授業なので、下図はごくシンプルに曲線一本で画面構成を行います。

曲線一本でどんなことが表現できるのか疑問に思われるかもしれないですね。しかし曲線と2色の色とで、多くのことが表現可能です。

課題では題名をつけることも大切にしています。何を表現しているのか、作者にとっても見る人にとっても題名は大切なキーワードです。

2日間の授業では下図の合評会のあと、たて糸を準備して織機にかけます。織り方を理解するための練習に続き、作品を織り上げます。

3年次の選択授業「綴織の壁掛を織る」では事前課題でモチーフとしたいもののスケッチや、どんな作品にするのかを練るアイデアスケッチを行います。授業では実際の大きさに描いて色を塗ります。

技法の復習を行なった後はたて糸、よこ糸の準備を行います。作品に使う色を染められるようになるのもこの授業の大きな目標です。染料を調合して色味や濃さを調節することで、どんな色も染めることができます。

しかし思った色を染めるのは簡単ではなく、経験による勘も必要になってきます。だんだんコツがわかってきて、想定した色にならなかった糸はもっと濃い色に染め重ねて使ったり、2色以上の糸を使って織っていくことで色に深みを出すことに利用したりできます。

3年次の選択授業と卒業制作では自分の織機で作品を織ります。織機についてはこちらのブログでも何度か書いています。

古い記事では2018年10月12日【染織コース】いろいろな織機に詳しく書いています。

基本的にどんな織機でも綴織を織ることは可能で、竪型の織機、水平の織機、卓上の織機、木枠などが使われます。たて糸は強く張った方が綴織には都合がいいので、強く張れる織機が向いています。木枠は織物用として作られているものもあるし、自作しても使えます。最近では教材として絵画用のF15キャンバス枠を使っています。

最後に綴織の応用例をご紹介します。

こちらは洛北の松ヶ崎にあるギャラリーで展示した私の新作です。「とりどりの色」という題名にしました。ちいさな正方形を織り込んでいます。綴織の織り方ですが正方形とよこ方向の線以外はラミー(麻)のたて糸が見えているので綴織の応用です。透けるような布に仕上げて空間の中に色をちりばめるようにしたいと思いました。

綴織は間口が広く、奥が深い技法です。機会がありましたら古いものから新しいものまで綴織作品を見てください。

染織コース | 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

【染織コース】タペストリーとは・・?綴織の表現

実際の授業の様子も少し紹介しました。今回は綴織に関する授業の様子をもう少し詳しくご紹介します。

現在のカリキュラムでは入学1年目の全員が受講する基礎課題で綴織の初歩を学びます。選択制となる3年次ではもう少し詳しく学びます。3年次ではテーマの設定、スケッチによる取材、下図の進め方、綴織のさまざまな技法について学びます。卒業制作で綴織の技法を用いる学生も多く、その場合は主題の深め方や効果的な展示方法を学び完成度を上げていくことを目指します。

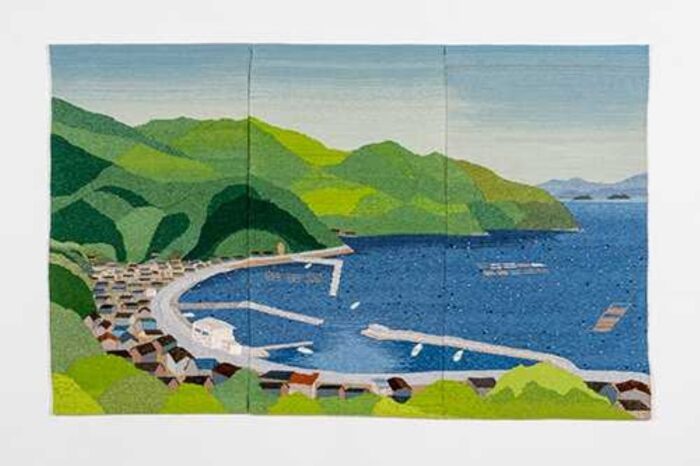

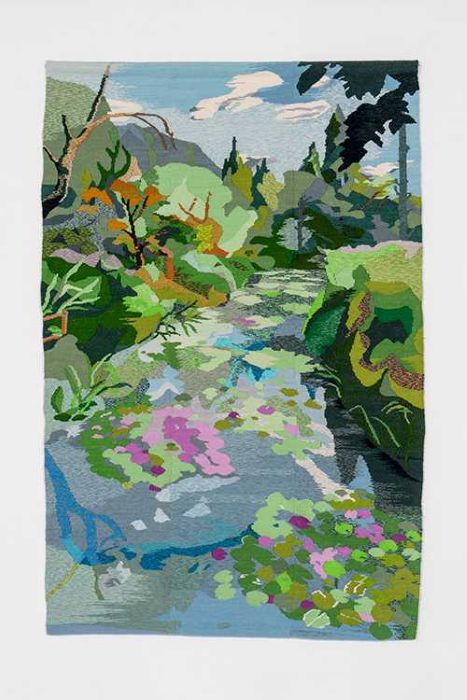

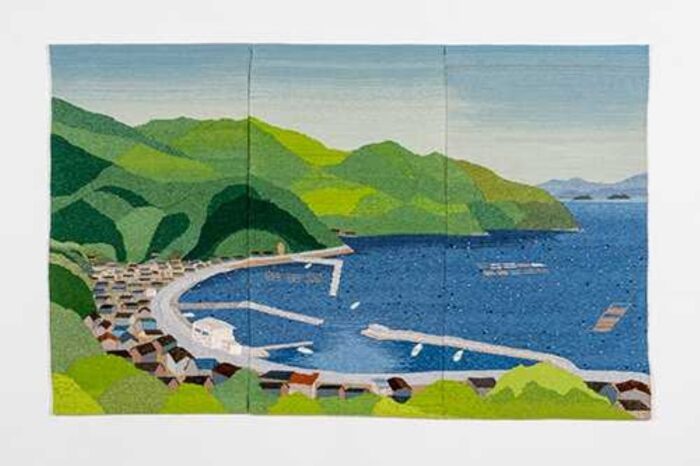

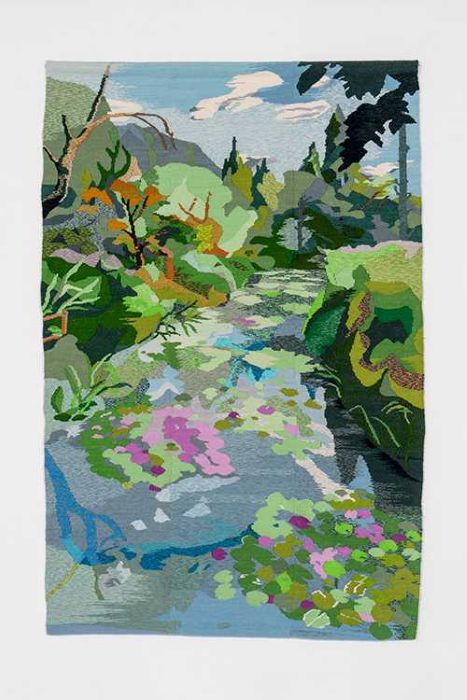

卒業制作作品アーカイブより

染織を体系的に学ぶ場合、基礎、発展、応用といった様々な場面で綴織を取り上げます。絵画的な表現が可能な技法であり、力強い作品につなげることができます。

卒業制作作品アーカイブより

入学1年目のスクーリング「織物の表現を知る」では事前課題で下図を描き、スクーリングで織り上げます。2日間の授業なので、下図はごくシンプルに曲線一本で画面構成を行います。

曲線一本でどんなことが表現できるのか疑問に思われるかもしれないですね。しかし曲線と2色の色とで、多くのことが表現可能です。

一本の曲線で画面を構成する

課題では題名をつけることも大切にしています。何を表現しているのか、作者にとっても見る人にとっても題名は大切なキーワードです。

2日間の授業では下図の合評会のあと、たて糸を準備して織機にかけます。織り方を理解するための練習に続き、作品を織り上げます。

たて糸の準備

織りだされた曲線

織りだされた曲線2

3年次の選択授業「綴織の壁掛を織る」では事前課題でモチーフとしたいもののスケッチや、どんな作品にするのかを練るアイデアスケッチを行います。授業では実際の大きさに描いて色を塗ります。

下図を練る

下図の着色

下図の着色2

下図の合評会

技法の復習を行なった後はたて糸、よこ糸の準備を行います。作品に使う色を染められるようになるのもこの授業の大きな目標です。染料を調合して色味や濃さを調節することで、どんな色も染めることができます。

染色

しかし思った色を染めるのは簡単ではなく、経験による勘も必要になってきます。だんだんコツがわかってきて、想定した色にならなかった糸はもっと濃い色に染め重ねて使ったり、2色以上の糸を使って織っていくことで色に深みを出すことに利用したりできます。

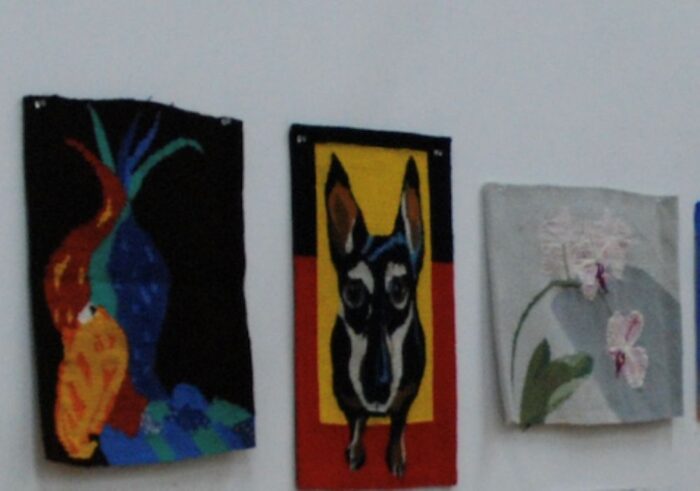

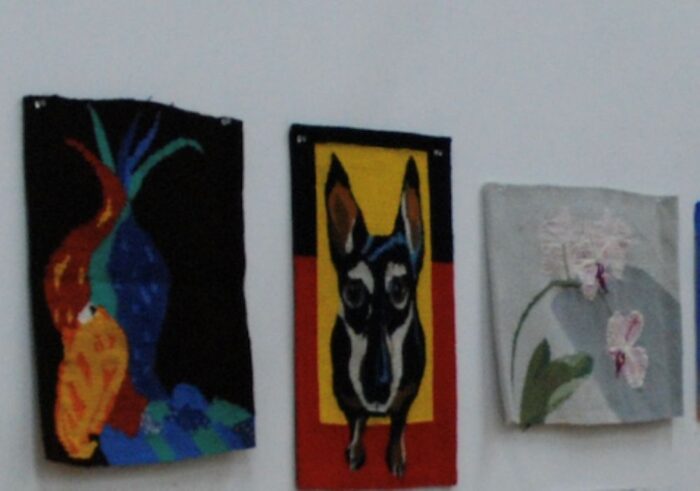

完成作品

完成作品2

3年次の選択授業と卒業制作では自分の織機で作品を織ります。織機についてはこちらのブログでも何度か書いています。

古い記事では2018年10月12日【染織コース】いろいろな織機に詳しく書いています。

【染織コース】いろいろな織機

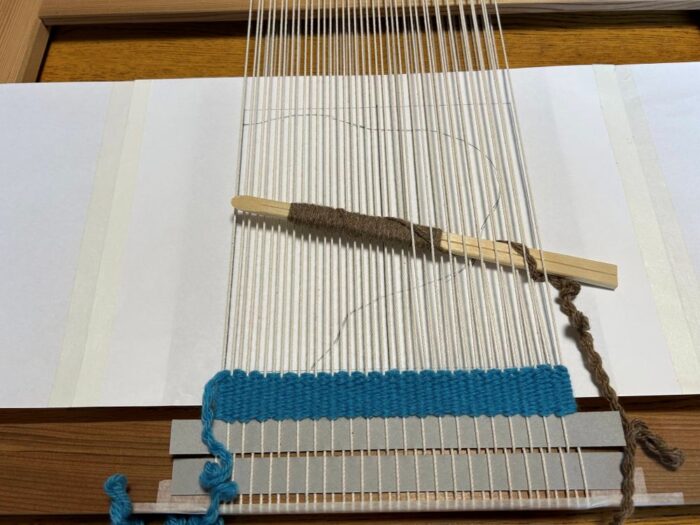

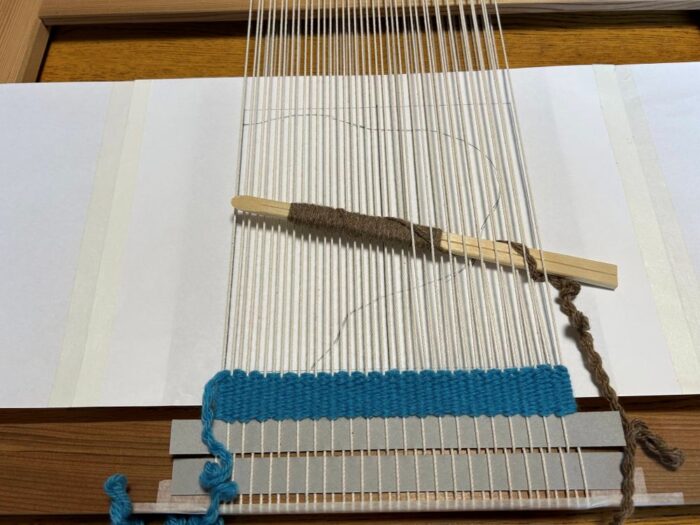

基本的にどんな織機でも綴織を織ることは可能で、竪型の織機、水平の織機、卓上の織機、木枠などが使われます。たて糸は強く張った方が綴織には都合がいいので、強く張れる織機が向いています。木枠は織物用として作られているものもあるし、自作しても使えます。最近では教材として絵画用のF15キャンバス枠を使っています。

キャンバス枠にたて糸を張る

キャンバス枠で綴織を織る

最後に綴織の応用例をご紹介します。

綴織の応用

綴織の応用

こちらは洛北の松ヶ崎にあるギャラリーで展示した私の新作です。「とりどりの色」という題名にしました。ちいさな正方形を織り込んでいます。綴織の織り方ですが正方形とよこ方向の線以外はラミー(麻)のたて糸が見えているので綴織の応用です。透けるような布に仕上げて空間の中に色をちりばめるようにしたいと思いました。

綴織は間口が広く、奥が深い技法です。機会がありましたら古いものから新しいものまで綴織作品を見てください。

染織コース | 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

染織コース

2025年09月27日

【染織コース】ー「ECHO 京都芸術大学 通信教育課程美術科展」ー卒業後の行方ー

みなさんこんにちは、染織コース専任講師の繁田真樹子です。 芸術の秋と申しますが、過ごしやすい季節になり作品を鑑賞するのに良い気候ですし、展覧会自体も多く開催され…

-

染織コース

2025年09月04日

【染織コース】卒業制作 前半の作品発表が行われました

皆さんこんにちは。染織コースの久田多恵です。8月23日、24日に卒業制作のスクーリングが行われました。卒業制作は土日の授業が年間6回あり、今回は3回目です。前半…

-

染織コース

2025年07月30日

【染織コース】草木染め 植物染料の色を知る

みなさんこんにちは、染織コース専任講師の繁田真樹子です。 この課題を経験すると日常に彩りを感じます。 染織コースのテキスト課題(自宅学習)では草木染めの色見本を…