染織コース

- 染織コース 記事一覧

- 【染織コース】織り物あれこれー八重山に伝わる織り物、ミンサーを織ってみました

2021年06月11日

【染織コース】織り物あれこれー八重山に伝わる織り物、ミンサーを織ってみました

皆さんこんにちは。染織コースの久田多恵です。

日本中に(世界中に)多くの伝統的な染織があり、皆さんの居住地にも特色ある染め物や織り物があることと思います。今回は沖縄県の八重山に伝わる「ミンサー」と呼ばれる伝統工芸の帯を織ってみた様子をご紹介します。

この柄、見覚えがある方も多いと思います。五つと四つの白い形(絣)が連続しています。「いつのよまでも」との願いが込められています。これは竹富ミンサーで、石垣島の「みんさー工芸舘」で購入したものです。今回お手本にしました。ちなみにミンサーというのは綿糸で織られた細い帯のことです。

五つと四つの絣柄の他に、両端には特色ある模様があります。細かいよこ縞になっていてヤシラミと呼ばれます。ムカデの足をかたどっていて「足繁く通ってください」というメッセージと言われています。ミンサーは女性が意中の男性に織って贈り物にするのです。でもそれだけではなく、自分のためや家族のために織ることもあります。お祭りに着る着物に締めているのを小浜島の結願祭で見ました。

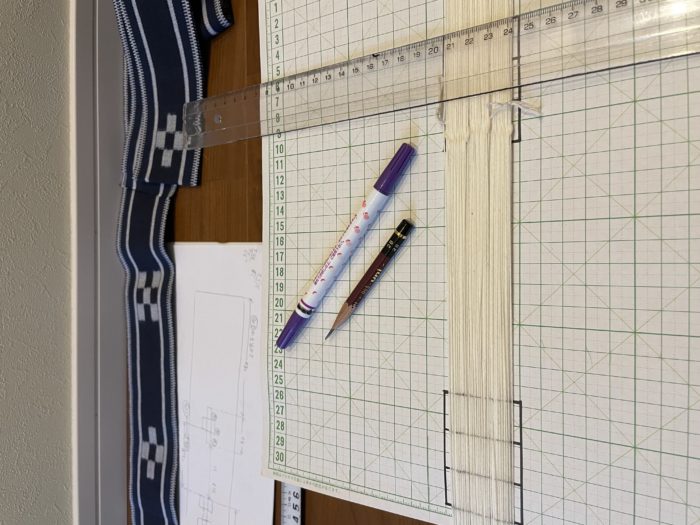

ヤシラミ部分もしっかり観察して全体の糸の本数を数え、まずは絣部分の糸から作っていきます。これは整経台といってたて糸の準備をするものです。八重山では回転式の台も使われます。

たて糸を作ってから絣の柄になる部分に印をつけます。この部分は梱包用のポリプロピレンテープでしっかりと括り、染まらないようにします。

染色

次は染色です。藍染にしたいところですが今回は直接染料で染めました。絣の柄のある糸と絣のない部分の糸も同時に染めます。お手本の帯より濃くなりましたが「焦げるほど濃い」と言われる色に近づいたような気がします。

次はヤシラミと白い縞の部分のたて糸を作ります。ヤシラミは白い糸と藍色の糸を組み合わせます。『ミンサー全書』によると、たて糸を巻き取った後でヤシラミを作るとも書かれていますが手慣れた方法にしました。

たて糸ができたら織り機に巻き取っていきます。たて糸の巻き取りは広い場所(時には屋外)でたて糸を長く張り伸ばして行うことが多いのですが、今回は織り機に直接巻きました。柄が現れてくると一気にテンションが上がります。八重山の光や風を運んでくるようです。柄がずれないよう慎重に慎重に巻き取っていきます。

巻き終わったら綜絖(そうこう)に通します。糸の端を切らなければならないので相当迷いました。糸の端を切らずに糸綜絖を取り付ける手もあるのですが・・・ 今回は思い切って切りました。

綜絖を通したら筬(おさ)通しです。筬はたて糸を通しておいてトントンとよこ糸を打ち込むための道具です。ミンサーは筬ではなく刀状の打ち込み具で打ち込むのが昔からの方法のようです。次は挑戦してみたいと思っています。

いよいよ織っていきます。まずはどんなよこ糸が合うか試し織りです。予定していた太さの糸は太すぎました。たて糸の残りの糸も太く、黒い手縫い用の糸でやっとなんとか落ち着きました。

なんだかお手本のようにいきません。織り目の粗さと柄のずれ具合です。本場の帯のようにはいかないにしても、私は普段から絣の織り物に取り組んでいるのでもう少しうまくいくと思っていたのです。なんだ?どうして?どこが違う? 色々考えながらとにかく織り進めました。まだ織っていない部分は綺麗に柄が揃っているのですが・・・

ともかく織り上げました。思ったほど織り縮みがなく、お手本よりも柄の間隔が広くなりました。

最後の方は柄がかなり合ってきました。違うのは帯の厚みと腰です。もっと厚く腰があるようにしなければ帯としてはたよりないです。とは言え随分前から織りたかったミンサーを織ることができて感激です。そして課題が山積みとなりました。帯としてしっかりと厚みを持たせることと柄を好みのずれ具合に合わせることです。次は与那国のカガンヌブーという帯を織りたいと思っています。

(八重山の染織については勉強中につき認識違いがありましたらお詫びします。早く現地に行って学べるようになることを祈っています)

参考文献『ミンサー全書』「あざみ屋・ミンサー記念事業委員会」編集・発行 南山社 発売2009年

染織コース | 学科・コース紹介

▼染織コース:おすすめ記事

京都芸術大学 通信教育部 染織研究室ブログ

研究室が在学生・卒業生向けに情報発信しているブログです。こちらでも授業の様子や展覧会の情報などが豊富です。

日本中に(世界中に)多くの伝統的な染織があり、皆さんの居住地にも特色ある染め物や織り物があることと思います。今回は沖縄県の八重山に伝わる「ミンサー」と呼ばれる伝統工芸の帯を織ってみた様子をご紹介します。

この柄、見覚えがある方も多いと思います。五つと四つの白い形(絣)が連続しています。「いつのよまでも」との願いが込められています。これは竹富ミンサーで、石垣島の「みんさー工芸舘」で購入したものです。今回お手本にしました。ちなみにミンサーというのは綿糸で織られた細い帯のことです。

五つと四つの絣柄の他に、両端には特色ある模様があります。細かいよこ縞になっていてヤシラミと呼ばれます。ムカデの足をかたどっていて「足繁く通ってください」というメッセージと言われています。ミンサーは女性が意中の男性に織って贈り物にするのです。でもそれだけではなく、自分のためや家族のために織ることもあります。お祭りに着る着物に締めているのを小浜島の結願祭で見ました。

ヤシラミ部分もしっかり観察して全体の糸の本数を数え、まずは絣部分の糸から作っていきます。これは整経台といってたて糸の準備をするものです。八重山では回転式の台も使われます。

たて糸を作ってから絣の柄になる部分に印をつけます。この部分は梱包用のポリプロピレンテープでしっかりと括り、染まらないようにします。

染色

次は染色です。藍染にしたいところですが今回は直接染料で染めました。絣の柄のある糸と絣のない部分の糸も同時に染めます。お手本の帯より濃くなりましたが「焦げるほど濃い」と言われる色に近づいたような気がします。

次はヤシラミと白い縞の部分のたて糸を作ります。ヤシラミは白い糸と藍色の糸を組み合わせます。『ミンサー全書』によると、たて糸を巻き取った後でヤシラミを作るとも書かれていますが手慣れた方法にしました。

たて糸ができたら織り機に巻き取っていきます。たて糸の巻き取りは広い場所(時には屋外)でたて糸を長く張り伸ばして行うことが多いのですが、今回は織り機に直接巻きました。柄が現れてくると一気にテンションが上がります。八重山の光や風を運んでくるようです。柄がずれないよう慎重に慎重に巻き取っていきます。

巻き終わったら綜絖(そうこう)に通します。糸の端を切らなければならないので相当迷いました。糸の端を切らずに糸綜絖を取り付ける手もあるのですが・・・ 今回は思い切って切りました。

綜絖を通したら筬(おさ)通しです。筬はたて糸を通しておいてトントンとよこ糸を打ち込むための道具です。ミンサーは筬ではなく刀状の打ち込み具で打ち込むのが昔からの方法のようです。次は挑戦してみたいと思っています。

いよいよ織っていきます。まずはどんなよこ糸が合うか試し織りです。予定していた太さの糸は太すぎました。たて糸の残りの糸も太く、黒い手縫い用の糸でやっとなんとか落ち着きました。

なんだかお手本のようにいきません。織り目の粗さと柄のずれ具合です。本場の帯のようにはいかないにしても、私は普段から絣の織り物に取り組んでいるのでもう少しうまくいくと思っていたのです。なんだ?どうして?どこが違う? 色々考えながらとにかく織り進めました。まだ織っていない部分は綺麗に柄が揃っているのですが・・・

ともかく織り上げました。思ったほど織り縮みがなく、お手本よりも柄の間隔が広くなりました。

最後の方は柄がかなり合ってきました。違うのは帯の厚みと腰です。もっと厚く腰があるようにしなければ帯としてはたよりないです。とは言え随分前から織りたかったミンサーを織ることができて感激です。そして課題が山積みとなりました。帯としてしっかりと厚みを持たせることと柄を好みのずれ具合に合わせることです。次は与那国のカガンヌブーという帯を織りたいと思っています。

(八重山の染織については勉強中につき認識違いがありましたらお詫びします。早く現地に行って学べるようになることを祈っています)

参考文献『ミンサー全書』「あざみ屋・ミンサー記念事業委員会」編集・発行 南山社 発売2009年

染織コース | 学科・コース紹介

▼染織コース:おすすめ記事

【染織コース】植物染色−日々の楽しみ

【染織コース】いろいろな織機 学外編

京都芸術大学 通信教育部 染織研究室ブログ

研究室が在学生・卒業生向けに情報発信しているブログです。こちらでも授業の様子や展覧会の情報などが豊富です。

おすすめ記事

-

染織コース

2019年06月18日

【染織コース】卒業制作スクーリング紹介

皆さんこんにちは。染織コースの久田です。6月に開講された卒業制作スクーリングのうち、織物に取り組んでいる様子をご紹介します。 4月の初回スクーリングで制作計画を…

-

染織コース

2021年03月30日

【染織コース】「冬の特別学習支援」報告

皆さんこんにちは。通信染織コースの久田多恵です。3月27日、28日に特別学習支援が開催されました。これは昨年の緊急事態宣言発令により、対面でのスクーリング授業の…

-

染織コース

2024年06月29日

【染織コース】織物のたて糸準備(整経/せいけい)のための道具あれこれ

こんにちは。染織コースの久田多恵です。以前こちらのブログで織機について取り上げました。 いろいろな織機:https://www.kyoto-art.ac.jp/…