染織コース

- 染織コース 記事一覧

- 【染織コース】毛糸を植物の色で染めてみようー染織コースで基本を学ぶとできることー

2025年11月26日

【染織コース】毛糸を植物の色で染めてみようー染織コースで基本を学ぶとできることー

みなさんこんにちは、染織コース教員の繁田真樹子です。

私の専門はろう染という染色技法で自身がイメージした世界を布に絵を描くように表現する事ですが、それ以外に今取り組んでいることが毛糸の草木染めです。

染織コースでは「植物染料の色を知る」という課題があります。

染織コースでは「植物染料の色を知る」という課題があります。

身近にある植物を煮出した染液(せんえき)で絹の布を浸染(しんぜん)します。

絹は蚕の作り出す糸からできている動物性繊維です。

羊毛からできている毛糸も同じく動物性繊維なのでこの課題を理解すると植物で染めることができます。

絹よりも羊毛は少々取り扱いに注意が必要です。

選択科目に「フェルトメイキング」というスクーリングがあり、縫い目のないバッグを制作します。

羊毛に石鹸水を加えて摩擦することで羊毛が固く絡まり縮絨してフェルト化します。

ですので羊毛の毛糸の染色は温度管理と摩擦に注意が必要です。

ですがそのポイントを押さえて染色しますと思いがけない植物の色に出会える事になります。

動物性繊維の染色で植物の色素を固着するのに必要なのは金属イオンです。

媒染(ばいせん)という言葉をお聞きの方もいらっしゃるでしょう。

繊維と色素を結びつけるものが金属イオンになります。ちょっと化学っぽくなってしまいますね。

植物を煮出したもので媒染を通じて染めますと、思いがけない色に染まることもありますので毛糸の草木染めは毎回新鮮な驚きでいっぱいです。

今回私が実際に染色を試みて驚いたもののひとつをご紹介します。

それはグミの実です。公園や河川敷に夏になると見かけるかもしれません。

赤くて、食べると甘酸っぱくちょっと渋みも感じるかもしれません。

このグミの実を煮出して毛糸を染めてみようと思いました。果たしてどんな色に染まるのか?!

ネットに入れ、ステンレスボールで加温して煮出します。

赤い実とは裏腹に薄いピンクベージュの染液に、、、

これは先行きが不安です。染まるのでしょうか。

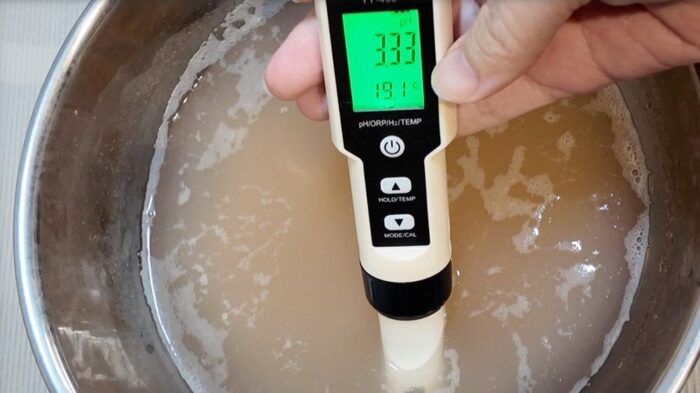

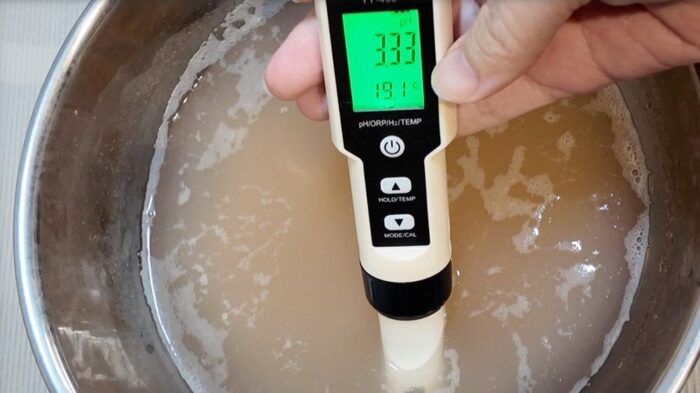

ここで PH※1 を測定、数値は PH3.33 でしたこれはレモンくらいでしょうか。考えるだけで唾液が出てきますね。

このまま毛糸を入れても良いのですが毛糸には先にアルミ媒染(先媒染と言います)をしていますので、そのアルミが酸で溶け出さないように染液を調整しておきます。どうするのかですが、アルカリ性のものを入れます。

今回はソーダ灰を入れて調整、PH5.75 にしてから先媒染の毛糸を浸します。

どんな色に染まるのでしょうか、、、

毛糸を入れて80℃以上に加熱して行くと薄いピンクベージュだったものが濃いピンクに。予想もしなかった変化に感動です。

ぬるま湯で洗い乾燥をするととても良いピンク色になりました。最初の色からは予想もできないところがとても楽しいですね。

今回 PH を計りましたが、「藍色絞りの浴衣をデザインする」「藍色絞りの浴衣を染める」では藍液の PH と ORP※2(酸化還元電位)を計測します。

数値を出すことで「なんとなく染まっている」というところが可視化されて何故上手く染まったのか、何故そうではなかったのかを記録できます。そういった基本も学べるスクーリングです。今回、私の毛糸染めの場合もこの数値はもう一度同じ事をして再現したり、違う PH に調節すると色に変化があるのかを実験する目安ともなりました。

さて、このようにして染めた毛糸でいずれニット帽子などを編もうと考えています。

染織コースでは染めと織の両方の基本を学べます。

今回の毛糸を植物から煮出した染液で染めるというものは大学のカリキュラムにはありませんが、染織コースで基本を学ぶ事で応用する力が養われ1例ではありますが、このような生活に寄り添うようなものを作り出すことも可能になります。

染織にご興味のある方は、是非染織を学びにいらしてください。ここでは染織をお話できるたくさんの仲間が、教員が待っております。

※1PH:物質が酸性かアルカリ性かの度合いを示す指標で、PH7 が中性で数値が低くなると酸性高くなるとアルカリ性。

※2ORP:溶液の酸化力と還元力の強さを数値化したもので、藍染の場合測定する事で還元を可視化できる。

染織コース | 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

私の専門はろう染という染色技法で自身がイメージした世界を布に絵を描くように表現する事ですが、それ以外に今取り組んでいることが毛糸の草木染めです。

染織コースでは「植物染料の色を知る」という課題があります。

染織コースでは「植物染料の色を知る」という課題があります。身近にある植物を煮出した染液(せんえき)で絹の布を浸染(しんぜん)します。

絹は蚕の作り出す糸からできている動物性繊維です。

羊毛からできている毛糸も同じく動物性繊維なのでこの課題を理解すると植物で染めることができます。

絹よりも羊毛は少々取り扱いに注意が必要です。

選択科目に「フェルトメイキング」というスクーリングがあり、縫い目のないバッグを制作します。

羊毛に石鹸水を加えて摩擦することで羊毛が固く絡まり縮絨してフェルト化します。

ですので羊毛の毛糸の染色は温度管理と摩擦に注意が必要です。

ですがそのポイントを押さえて染色しますと思いがけない植物の色に出会える事になります。

動物性繊維の染色で植物の色素を固着するのに必要なのは金属イオンです。

媒染(ばいせん)という言葉をお聞きの方もいらっしゃるでしょう。

繊維と色素を結びつけるものが金属イオンになります。ちょっと化学っぽくなってしまいますね。

植物を煮出したもので媒染を通じて染めますと、思いがけない色に染まることもありますので毛糸の草木染めは毎回新鮮な驚きでいっぱいです。

今回私が実際に染色を試みて驚いたもののひとつをご紹介します。

それはグミの実です。公園や河川敷に夏になると見かけるかもしれません。

赤くて、食べると甘酸っぱくちょっと渋みも感じるかもしれません。

初夏に採取したグミの実

このグミの実を煮出して毛糸を染めてみようと思いました。果たしてどんな色に染まるのか?!

ネットに入れ、ステンレスボールで加温して煮出します。

煮出す途中で実をつぶして果汁を出します

赤い実とは裏腹に薄いピンクベージュの染液に、、、

これは先行きが不安です。染まるのでしょうか。

ここで PH※1 を測定、数値は PH3.33 でしたこれはレモンくらいでしょうか。考えるだけで唾液が出てきますね。

数値からも酸っぱさが分かりますね

このまま毛糸を入れても良いのですが毛糸には先にアルミ媒染(先媒染と言います)をしていますので、そのアルミが酸で溶け出さないように染液を調整しておきます。どうするのかですが、アルカリ性のものを入れます。

今回はソーダ灰を入れて調整、PH5.75 にしてから先媒染の毛糸を浸します。

弱酸性になりました

どんな色に染まるのでしょうか、、、

毛糸を入れて80℃以上に加熱して行くと薄いピンクベージュだったものが濃いピンクに。予想もしなかった変化に感動です。

ぬるま湯で洗い乾燥をするととても良いピンク色になりました。最初の色からは予想もできないところがとても楽しいですね。

毛糸の半分を染液に浸します

やがて濃いピンクになりました

グミの実でピンクに染まりました

今回 PH を計りましたが、「藍色絞りの浴衣をデザインする」「藍色絞りの浴衣を染める」では藍液の PH と ORP※2(酸化還元電位)を計測します。

数値を出すことで「なんとなく染まっている」というところが可視化されて何故上手く染まったのか、何故そうではなかったのかを記録できます。そういった基本も学べるスクーリングです。今回、私の毛糸染めの場合もこの数値はもう一度同じ事をして再現したり、違う PH に調節すると色に変化があるのかを実験する目安ともなりました。

さて、このようにして染めた毛糸でいずれニット帽子などを編もうと考えています。

染織コースでは染めと織の両方の基本を学べます。

今回の毛糸を植物から煮出した染液で染めるというものは大学のカリキュラムにはありませんが、染織コースで基本を学ぶ事で応用する力が養われ1例ではありますが、このような生活に寄り添うようなものを作り出すことも可能になります。

染織にご興味のある方は、是非染織を学びにいらしてください。ここでは染織をお話できるたくさんの仲間が、教員が待っております。

※1PH:物質が酸性かアルカリ性かの度合いを示す指標で、PH7 が中性で数値が低くなると酸性高くなるとアルカリ性。

※2ORP:溶液の酸化力と還元力の強さを数値化したもので、藍染の場合測定する事で還元を可視化できる。

染織コース | 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

染織コース

2025年11月06日

【染織コース】織物に関するスクーリング紹介 −綴織を中心に−

こんにちは。染織コースの久田多恵です。以前こちらのブログでタペストリーについて書きました。【染織コース】「タペストリーとは・・?綴織の表現」(2021年10月1…

-

染織コース

2025年09月27日

【染織コース】ー「ECHO 京都芸術大学 通信教育課程美術科展」ー卒業後の行方ー

みなさんこんにちは、染織コース専任講師の繁田真樹子です。 芸術の秋と申しますが、過ごしやすい季節になり作品を鑑賞するのに良い気候ですし、展覧会自体も多く開催され…

-

染織コース

2025年09月04日

【染織コース】卒業制作 前半の作品発表が行われました

皆さんこんにちは。染織コースの久田多恵です。8月23日、24日に卒業制作のスクーリングが行われました。卒業制作は土日の授業が年間6回あり、今回は3回目です。前半…